- 收藏

- 加入书签

基于语料库的视觉动词SEE的隐喻性搭配研究

摘要:本文以搭配理论、概念隐喻理论为基础,以SEE的隐喻搭配为例,研究从视觉到抽象概念的语义拓展。由于视觉作为人类具体经验中最基本的来源领域,为视觉动词的研究将引导我们重新分析从具体到抽象的隐喻延伸。对视觉动词SEE的研究不仅验证了概念隐喻是基于人类体验哲学的,而且进一步验证了隐喻是人类利用具体事物认识抽象事物的一种重要认知手段。

关键词:视觉动词;概念隐喻;语法化;概念隐喻

一、引言

Lakoff和Johnson在《我们生活的隐喻》一书中首次提出了隐喻认知的概念,范畴化(categorization) 、转喻(metonymy) 和隐喻(metaphor) 是词汇多义化的必备认知条件。他们指出隐喻具有认知功能:“相反,我们发现隐喻在日常生活中无处不在,不仅在语言中,而且在思想和行动中。我们思考和行动的普通概念系统本质上基本上是隐喻性的”(2003)。也就是说,人类首先感知世界,然后通过隐喻认知系统将世界概念化,最后是对世界的认识。在人类的感知方面,最重要的莫过于视觉感知。人类通过视觉感知外界物体,获得对机体生存具有重要意义的各种信息。至少有 80%以上的外界信息经视觉获得,视觉是人类最重要的感觉,所以,对视觉动词的研究近年来也成为了一个热点课题。

Firth的搭配理论认为“人们通过搭配认识词汇”(1968),揭示了通过研究不同的搭配可使多义词的词义明晰。Paradis提出语言变化“受其结构的制约”(2008),也就是说,具有特定的组合意义的一个形式、一系列形式或者某种表达是一起经历语法化的。也就是说,在研究词汇的时候要结合搭配一起进行考虑。

在视觉词汇研究领域,最有影响的当属 Viberg(1983,1993)的发现。他在对欧洲十一种语言中最常见的动词进行研究后发现在代表视觉的动词 SEE 是感知领域最为重要的核心动词。Sweetser(1990)在人类外部体验与内部情感认知之间的联系上提出了“以身喻心 Mind as Body”的概念。国内对视觉动词多义性的研究开始于20世纪,有学者从认知语言学隐喻或转喻角度进行考察,也有学者从词块和语法的角度对视觉动词多义进行探讨。

由于研究视角和所持理论基础的不同,不同学者对视觉动词的研究得出了不同结论。但是仍存在一些问题。首先,目前研究大多是对于感官动词的笼统概述,较少对个案进行详细分析。即使在专注于视觉动词SEE的研究中,以往大部分学者也只关注在其补语的语义范畴和句法特征,而没有关注其主语的语义范畴。并且,这些研究大多进行局限于多语言的语义层面对比分析,在语义演变内在机制和特点的考察上没有什么突破。在研究方法上,前人研究大多集中在共时层面。更没有采取共时与历时相结合的方法对语法化过程进行解释,研究层面单一。且鲜有研究调用大型语料库对描写和解释进行验证。本研究通过对OED(电子牛津词典)、COHA(美国英语历史语料库)的数据检索梳理出英语视觉动词SEE的发展脉络,呈现其是如何出现和演变的整个过程,并进行深入描绘、概括以及解释。

二、数据收集与分析

本文引用的语料数据来自于OED、COHA语料库。历时统计数据均来自OED语料库,它是英语语言发展的忠实记录者,收录了超过60万英语单词自公元1050年至今的发展沿革和250万各种来源的引文。在OED的高级检索页面分别输入SEE的三种不同形态:SEE,SAW,SEEN,分别得到相关语料50605,7463和7759条。对这些语料进行了严格的筛选和审查后,最后保留了304条有效的无生命主语的语料。对这些无生命主语进行初步分析后,发现可以将它们大致分为四类,也就是Object(物体)、Place(地点)、Time(时间)、Cause(因果关系)。

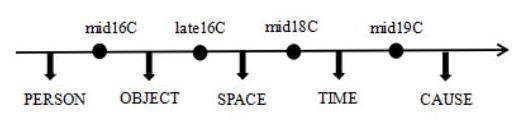

图一显示了所有类别的无生命主语随时间变化的频率,图二表示每种不同类别的无生命主语的使用出现的时间顺序以及随时间变化的频率。

从图1可以看出,SEE的无生命主语的使用频率总体呈现上升的趋势,尤其是在1950-2000年期间,这种使用多达69次。这表明SEE的主语的范畴正在经历并将持续经历虚化,也就是由原来的具体的“人”转向更加抽象的范畴,例如时间、事件等。

在接下来的内容中,我将以图2反映的出现顺序对不同类型的主语范畴进行认知层面的分析,试图得出其语法化的演变路径及其机制。

三、SEE的历时研究

3.1从人到物体

在14-15世纪,SEE只接受有生命的名词或代词作为主语,是一个具体的概念,其语义特征为{+有生命个体}。到了16世纪中期,SEE开始接受无生命的物体作为主语,这些物体也可以大致分为两大类,一类是身体部位,其语义特征为{+有生命个体},另一类是主体有密切关系的事物,其语义特征为{-有生命个体},它们都是具体的概念。这些概念指代人作为主语体现的是转喻的思想。

Lakoff认为,人们不是随意地选择某一概念来代替另一概念,而是根据自己已有的知识和对外界的经验进行选择,这个过程就称为转喻,即用一个概念(源域)去理解另一个概念(目标域)。源域与目标域之间的相关性建立在早已构建好的意象图式的基础上,人们是通过意象图式对事物进行体验和认知。身体部位指代主体、与主体有密切关系的事物指代主体,体现出的是“部分——整体”意象图式。事物的部分与整体之间的关系是转喻义得以实现的根据。

例1:Like unto men that dare larks, which hold up an hoby, that the larks' eyes being ever upon the hoby, should not see the net that is laid on their heads. (OED, 1556)

例2:His knife see rustic Labour dight,‥Trenching your gushing entrails bright, Like ony ditch. (OED, 1787)

例3:How could these money-bags see east and west? (OED, 1818)

语料库中检索到的最早的使用情况就是用身体部位指代主体(例1),用云雀的眼睛指代云雀本身。身体部位作为主体不可分割的一部分,天然地和主体构成了“部分——整体”的关系,这种转喻的使用是最基础、最广泛的。在检索到的物体做主语的语料中,身体部位指代主体的情况占了绝大多数,包括嘴唇、眼睛、目光、大脑、手、灵魂、思想、品质等。紧接着出现的情况是与主体有关的事物也能与主体构成“部分——整体”的关系,如例2中的他的刀、例3中的钱袋子,这些事物可以被用来凸显主体的特征:凶狠的他、爱财的这些人。

3.2 从物体到地点

16世纪晚期,SEE开始接受表示空间的范畴作为其主语,其最早的语料见例4。这些地点常见的有世界、国家、政府、机构、城镇、船只等,都是具体的空间概念,其语义特征为{-有生命个体}。人所产生的转喻中,有一部分就是以人所在的地点指代这一地点的人,来表示一种气氛,一种氛围(邓丽霞,2020),源域和目标域都是具体的概念,两者的关联对应的是“部分——整体”和“原因——结果”的意向图式,这是一种社会所允许的典型认知模型。

例4:All the world may see, From whence we came, and whetherto we must. (OED, 1592)

例5:Ireland will see Healyites and Redmondites battling with Dillonites for the honour of representing the united will of the Irish nation. (OED, 1895)

例4中的主语可以被认为是用“世界”指代“世界上的人”,人和世界构成部分和整体的关系,相类似的还有“政府”指代“政府中的人”、“土地”指代“土地上的人”、“社会”指代“社会上的人”。然而,例5中,国家爱尔兰作为主语似乎并没有被用来指代任何有生命的主体,它暗示着主语的范畴正在从转喻映射向隐喻映射发展。

3.3 从地点到时间

18世纪中期时,SEE开始接受表示时间的范畴作为其主语,其最早的语料见例6。这些时间概念常见的有具体的年份、日子、月份、季节、夜晚、时刻、世纪、未来等,显而易见,这些都是抽象的概念,其语义特征为{-有生命个体}。Lakoff认为,主体的体验与其认知密不可分,我们的身体的体验不仅影响着我们概念化的形成,还能对我们的其他思维能力产生影响,这也就是基于体验哲学的概念隐喻。这样的概念隐喻包括“理解就是看见”“重要就是大”“情感就是温暖”等。

例6:This day see a Rattled snake, ye first we had seen in all our journey. (OED, 1748)

例7:Morning saw me A brave and gallant prince, renown'd in arms, The heir of proud Granada, lov'd, caress'd And by the fickle mob extoll'd to heav'n. (COHA, 1821)

例8:Mr. Edgerton was loud in his approbation, and that very week saw his son and myself united in co-partnership, with the prospect of an early withdrawal of the father from business in my favor. (COHA, 1856)

在上面的三个例句里,“这一天”、“早晨”、“那一周”作为事件发生的时间状语见证了该事件的发生,此时,尽管视觉感知仍然是整个认知过程的一部分,但侧重点已转移到“经历,目睹”的语义上。人们头脑中的认知活动被转移到无生命的时间上。这是人对所述事件或情况形成的心理景象,甚至不一定是通过肉眼看见的动作,而可以以现有的信息或知识为基础,通过抽象的认知过程形成。

4.3从时间到因果关系

19世纪中后期,SEE开始接受事件性的范畴作为其主语,这种使用形式最早的语料出现在1868年(例9),并在近年来使用频率持续上升。这些事件性的范畴均为抽象的概念,其语义特征为{-有生命个体,+事件性}。

例9:The second inning saw a change as the Champions went out for two runs, one of these a ‘homer’.(OED, 1868)

例10:This period of the ‘baby boom’ was followed in the sixties by a ‘baby bust’ which saw the birth rate plunge to its lowest level in United States history. (OED, 1970)

例11:The changes will see MSN (UK) investing more time, money and effort in its portal site www.uk.msn.com. (OED, 1997)

这种事件性的主语和SEE后的成分往往构成一种因果关系,如例10,“生育低谷”是“出生率跌至美国历史上的最低水平”的原因,此时衔接原因与结果的SEE不再是原本的“看见”的意思,而是“导致”的含义。根据体验哲学的概念隐喻的观点,这里表示的隐喻关系是“经历就是看见”。

4.5 SEE的历时演变路径

语法化的过程是一个词、词组不断虚化的过程。Heine等人(1991)基于大量语言变化的证据,提出了一种基于隐喻的抽象层级关系假说,他提出,表示更具象的的空间物理概念的表达显示出一种倾向,即演变为时间或质量的标记。来自具体领域的词汇项被用于表达更抽象领域的概念。从源结构到目标结构的转换被描述为隐喻抽象。也就是:

PERSON > OBJECT > PROCESS > SPACE > TIME > QUALITY

这个变化轨迹完美地和上述SEE的历时演变路径一致,SEE的主语范畴从最开始的有生命物体,到物体,然后是地点、时间,最后演变到事件性的主语表达因果关系,主语的范畴从具体的概念一步步向抽象的概念转变,从具体的可视的范畴向心理层面转变,这个过程也是语法化不断发展的过程。综上所述,SEE的历时演变历程如下图所示。

四、总结

隐喻在日常生活中无处不在,不仅在语言中,而且在思想和行动中。本研究以语法化、搭配理论,以及基于体验哲学的概念隐喻理论为指导,详细描写视觉动词SEE历时演变阶段,全面深入地考察和剖析视觉动词SEE的语法化路径及动因机制。同时本研究对实际的英语教学者和使用者也有较大裨益。

五、参考文献

[1]Heine, Bernd, Ulrike Claudi & Friederike Hünnemeyer. 1991. Grammaticalization: A conceptual framework[M]. Chicago, IL: University of Chicago Press.

[2]Yusuke Kume. A Synchronic and Diachronic Study of Light Verbs in English: With Special Reference to Grammaticalization[D]. Nagoya: Nagoya University, 2011.

[3]陈佳. 英汉视觉常规隐喻比较 [J].解放军外国语学院学报,2003(1).

[4]曹嬿. 关于SEE的隐喻性搭配的研究 [D],上海师范大学硕士学位论文,2006.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号