- 收藏

- 加入书签

基于语文核心素养的初中语文名著阅读教学策略研究

摘 要:本文围绕初中语文名著阅读教学,按照名著阅读逐步深入的规律,在名著导读、学法指导、品读赏析、主题探究、成果展示的5个阶段,教师分别采用不同的教学策略,提升学生“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四个维度的核心素养。

关键词:核心素养;初中语文;名著阅读;教学策略

根据《义务教育语文课程标准(2022)》的要求,初中语文统编教材安排了12部必读名著,24部推荐名著。但名著阅读教学因课时少、学生的阅读量大、缺乏有效的阅读策略的指导,付出和收益(中考得分)很难成正比,教师往往采用一些见效快的方法,例如:考前给学生提炼一些知识要点,比如小说的主要人物、重点情节、主题思想、艺术特色等等,让学生记背,在此基础上让学生反复刷题,这种教学模式,很难达到课程标准预设的能力培养目标。基于名著阅读教学的现状,笔者开展了名著阅读教学提升学生语文核心素养的研究。

一、激趣为导,提升学生自主阅读的兴趣

名著阅读教学不同于统编教材的其他文本的阅读教学,他的教学内容多,所包含的知识多,所涉及的社会文化背景更广阔,对于阅读能力还处在上升阶段的初中生来说,阅读名著是一个十分艰巨的任务。因此,教师在名著阅读导读课上,可以根据不同的体裁、内容、学生的爱好等,采取不同的策略,激发学生的兴趣,提升学生自主阅读的积极性。

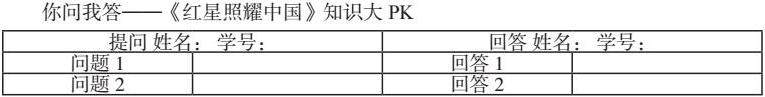

1.问题激趣。在《红星照耀中国》的导读课上,提问:用一把菜刀建立一个苏区的人是谁?“红小鬼”是指谁?等等。2.影视激趣。教师可以以电影、电视片段的导入激发学生的阅读兴趣。比如每年暑假都会在电视上播放的《西游记》片段、《水浒传》片段、诗歌朗读视频引出《艾青诗选》等。3.活动激趣。导读课前,可以让有条件的学生参观作家故居或相关的名胜古迹、纪念场馆,然后发照片到班群共享,对激发学生阅读兴趣具有不可低估的作用。4.任务驱动。阅读教学前,布置合适的阅读任务。对于学生来说,有趣的导,一定要落实到有目标的读,否则刚刚激起的兴趣很快就会被整本书的阅读带来的困难慢慢消磨掉。去年的国庆节,笔者设计了一个这样的阅读任务,让学生阅读《红星照耀中国》时仿照2020年中考名著阅读的第1题(选文A中的邓发见“我”的任务是?选文B中的“它”指的是?)设计20个问题。然后放假回来上课后学生利用周末,由教师随机分配回答问题,最后由设计问题的学生判定回答者的问题答得怎么样,进行评分,给予正确答案。这种阅读出题、答题比赛的形式,学生们很感兴趣,这种教学策略极大地提高了学生自主阅读的积极性。

你问我答——《红星照耀中国》知识大PK

还可以设计读书节、读书笔记评选、名著阅读演讲比赛、名著阅读板报比赛等等,在学校营造名著阅读氛围。这些有效方式的采用,代表着学校的舆论导向,会产生具有“磁力作用”的“磁场”,吸引学生自觉加入名著阅读的行列,激发学生阅读名著的兴趣。

二、学法为核,提高学生思维创新的能力

在名著阅读教学中,学法指导非常重要,是名著教学的核心部分。在名著阅读指导课上,教师可以根据不同的文体,学生的特点,教给学生一些阅读策略,从真正意义上学会名著阅读的方法,构建自己的阅读体系,内化为一种能力,为学生的思维创新奠定基础。在名著阅读教学中,除了教给学生一些常规性的圈点勾画的方法之外,还可以采用设计表格、列提纲、画思维导图、构建1+2+N阅读模式等教学策略,提升学生的语文素养。

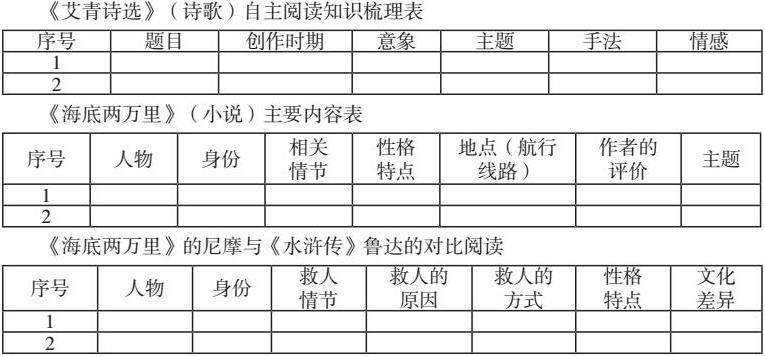

1. 表格设计,训练学生的归纳能力。教师可以根据不同的文体,引导学生设计不同的表格来梳理文本内容,教给学生方法等。如:

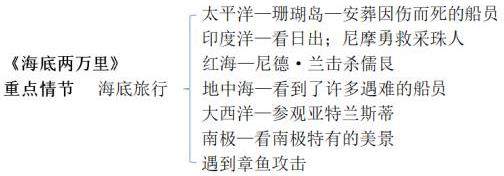

2.列提纲,培养学生的发散性思维

在名著阅读教学中,可以引导学生试着画绘制提纲,帮助学生理清文本脉络,还可以勾连复习其他的名著相关的人物、情节等等。

如:

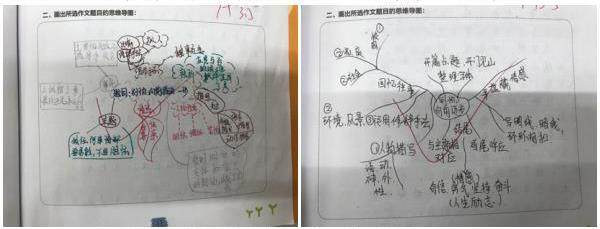

3.画思维导图,将文本的内容、手法、主题等都展示出来。

4.1+2+N 阅读模式,培养学生举一反三的思维能力

以活动为载体,以方法指导为内核,逐层深入阅读名著,指导学生构建名著阅读方法体系。教师可以仿照教读课文的教学,把一本名著当做一个整体,从整体感知——重难点突破——拓展提升——课外阅读,设计思路遵循统编教材的“三位一体”的阅读指导思想,与教材实现无缝对接。让学生从会读一本书到会读三本书,甚至在举一反三过程中能读多部同类课外读物,构建1+2+N的名著阅读模式。

三、品读为例,培养学生审美鉴赏的能力

名著阅读教学,经过激趣导读、学法指导两个阶段的教学,还只是表面上梳理了文本的内容,还未深读文本,这个时候,教师要适时上一节名著阅读赏析课,在课上,教师以文本品读为例,引导学生通过对具体语句的朗读、人物的赏析、评价等活动,与文本进行对话,二次创造,发现美、创造美,提升学生审美鉴赏能力。

如在教学《阿长与山海经》时,可以通过品读吃福橘、买山海经等细节,抓住关键词语,引导学生体会、感悟阿长身上朴素、真挚的情感,发现阿长这种小人物身上的美。又如在阅读选读名著《城南旧事》时,品读“英子眼中的秀贞”的活动,来分析英子的人物形象。大人眼中的秀贞是个“疯子”“被大学生抛弃” 的“傻”子,因秀贞未婚生子,不承认她母亲的身份,总说“哪来的小桂子她妈”;在英子眼中,秀贞是一个“笑得很有意思”“梳着油松大辫子的大姑娘”,是一个在等“思康叔叔什么时候回家”的“三婶”,是一个丢了孩子的母亲,并且送给秀贞孩子“小桂子”一个怀表,答应帮助秀贞找孩子。通过文本中英子对待秀贞的句子的朗读、英子眼中的秀贞赏析等活动,引导学生发现英子身上的童真童趣,发现她关怀、爱护、帮助底层人物的人文情怀,发现英子的闪光点。

教师在课堂上教给学生一定的方法,以此为例,引导学生举一反三,掌握品读文本的策略,不断提升自己的审美鉴赏、再创造能力。

四、探究为引,促进学生文化底蕴的提升

初中语文名著阅读教学的终极追求,应该是开阔学生的文化视野,提升学生的文化底蕴,引导学生做中华优秀传统文化的传承者,推动社会不断向前发展。因文化是文本中深层次的东西,所以需要教师采用一定的策略,设计一定活动,学生才能有所收获。

如在进行必读名著《傅雷家书》的教学时,完成了家书的内容感知、形象分析、主题探究后,我们要研究傅雷的家庭到底是一个怎样的家庭,能培养出这么优秀的孩子出来。可以以小组合作探究的形式,设置以下几个环节:1.梳理父亲给孩子写的信件内容,进行归纳分类——全面而细致的指导;2.感受父亲在信件中对儿子的语气——严格但不专断;3.抽出信件内容的表象,分析本质——家庭相处模式(家风);4.查阅相关资料,分析傅雷的性格特点对儿子、家庭的影响力——家风的传承。当学生能通过合作探究完成以上4个问题的分析,就能感受到家庭文化对一个人人生观、价值观形成的重要影响力,从而认识到优良家风传承的重要意义。

五、展示为桥,提高学生语言表达的能力

语言表达能力的培养,是语文学习的重要意义,也是语文学习的基础。在名著阅读教学中,每个阶段的教学都涉及了语言表达能力的培养,但最能提升学生语言表达能力的,还是名著阅读成果展示环节。在这里,学生通过阐述小组的阅读计划、阅读内容、研究主题、成员职责、研究的发现、研究的意义等等活动,将自己名著阅读的所有东西,运用一定的线索贯穿起来,通过视、声、演相结合的方法,将自己对本名著所有的理解都表达出来。成果展示既架起一座学生走向名著阅读成功的彼岸的桥梁,也架起了学科融合之桥,为其他学科的学习奠定了基础,更是架起了人生之桥,通过名著阅读的学习,不断提升学生的综合素养,使学生迈向不断成功的人生之旅。

参考文献

[1] 温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016(11)

[2] 张家群 . 让名著阅读在活动中闪亮——浅谈初中生名著阅读的现状及导读策略 [J]. 中小学教学研究 .2015(03).

[3] 吴冬梅 . 基于核心素养的初中语文教学中名著阅读有效教学策略的研究 [J]. 学周刊,2020(10).

[4] 孙善丽.构建指向核心素养的名著主题阅读课程[J].语文建设,2020( 11) : 73-75.

[5] 赵永发 . 问渠那得清如许,为有源头活水来—— 对新时期初中语文开放阅读教学模式的有效构建 [J]. 学周刊,2020(9).

[6] 高怡.阅读策略与策略教学模式初探[J].新课程,2009(11).

[7] 周宏雁.语文核心素养视角下初中名著导读教学策略[J].求知导刊,2020( 10) : 25-26.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号