- 收藏

- 加入书签

易地搬迁新市民学校发展的现状及教育质量提升对策调查研究-以黔西南州为例

[基金项目]2022年大学生创新与创业训练计划项目省级立项项目(S202210666468)

摘要:“易地扶贫搬迁”是精准扶贫、精准脱贫五个一批工程的重要内容,目的是让贫困地区的学生接受良好的教育,让他们享有更公平,更优质的教学课堂,促进扶贫搬迁新市民家庭更好的发展。但是在易地扶贫搬迁的过程中,仍然存在着一些教育上的问题。本项目是基于对贵州省黔西南州部分易地扶贫搬迁新市民学生在前后生活以及学习上的调查研究。分析易地扶贫搬迁新市民学生在新的学习环境下内心、学习成绩和兴趣爱好的变化。基于这些问题归纳和总结经验,提出较好的建议,提高学生的幸福感、让学生有更好的价值观。

关键词:易地扶贫;新市民;教育质量提升

1、绪论

1.1 研究背景

黔西南州“十三五”期间,已有33.85万人迁入,占全省人口的1/10,建立了基本公共服务、培训和就业服务、文化服务、社区治理、基层党组织“五个体系”,做好移民安置工作,保障移民迁入、安居乐业、致富。近几年,随着全国扶贫工作的全面深入,安置区的农村家庭数量不断增多,而中小学和中学的教育问题也成为了一个重要的问题。在面临着新的社会和学习环境的情况下,如何做好“家校合作”、“家校合作“、“创新家庭教育”等方面的工作,对指导学生的学习和发展具有积极意义。如何使学生得到良好的教育,使他们的身心得到良好的发展,成为广大一线教育工作者需要认真思考的问题。

1.2 研究内容

该项目以贵州省黔西南州为代表的易地扶贫搬迁地区的新居民为研究对象。黔西南州的基础设施建设还有待完善。新增、改建74所新市民学校,91000名新市民学生在家门口上学。了解其在迁入地区、上新学校后的学习环境、学习情况以及对将来的预期改变情况。他们告别了上学路的崎岖和泥泞,而在他们的家门口,就是他们快乐的开始,迎接新的生命。访问了新学校的师生和家长,了解了他们对新学校的心理变化、学习状况、对新环境的适应性,以及对新环境的适应性,以及对不同乡镇学习程度不高的学生进行如何开展教学,该校学生家长对学生就近入学的看法。因此,对新形势下移民子女的学习和生活情况进行调查是本研究的重点。

2、黔西南州易地搬迁新市民子女学校适应基本情况

2.1 环境适应情况

随着父母或者监护人搬迁到新环境,新市民子女最主要的是适应家庭、社区和学校环境。在新环境中,他们需要适应新的风俗习惯、语言和社会文化。搬迁之前,他们可能过着自由自在的生活,但随着搬迁,生活的各个方面都受到了环境的影响。

2.2对独立生活的适应

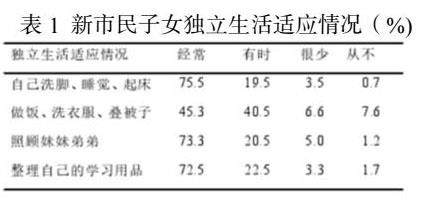

从个人生活角度来看,新市民子女在新环境中展现了基本的自理能力。像在表1中所示,他们具有很高的自觉性,能够自己睡觉、起床和整理学习用品,这表明他们在独立生活方面有很好的适应能力。然而,在做饭、洗衣服和叠被子方面,新市民子女的比例较低,可能是由于个人不熟悉或没有这方面的习惯所致。

2.3家庭关系适应

家庭是社会中最基本、最普遍的组织形式,而通过家庭关系可以看出新市民子女在与父母感情方面的表现不同。在实地调查中,调查员询问了他们与父母的关系,其中有80.2%的新市民子女觉得很好,15.2%觉得一般。这种情况可能是由于新市民子女与父母之间缺乏有效的沟通交流所致。因为他们无法准确地判断与父母的情感关系,所以需要改善沟通方式。

2.4人际方面

新市民的孩子们也想要获得同龄群体、同学的认同、关心和重视。新市民子女学校因为大部分新居民都是从边远地区迁移过来的,所以在新的环境下,他们会将他们视为“留守儿童”、“农民子女”,从而使他们在新的社会环境中会被歧视。歧视意识是一种关于个人在身份、种族等方面的不同待遇的一种主观观点。新市民子女的个人歧视意识对其心理发展有一定的影响,而高的歧视感则会使他们的个人价值感下降,从而导致孤独感和社交恐惧。新市民的孩子在适应学校的过程中会被歧视,他们的个人会对周围的环境产生排斥和排斥,这对他们的学校适应是不利的。

2.5师生关系情况

新市民的孩子面临在陌生环境中学习的挑战,他们需要适应新的学校和环境,重新建立师生关系。不同性格的孩子在适应师生关系方面表现不同[2].在新市民社区中,留守孩子和非留守孩子在师生关系上也存在差异。为了分析新移民孩子的师生关系适应情况,笔者会通过评估学生与老师之间的关系。

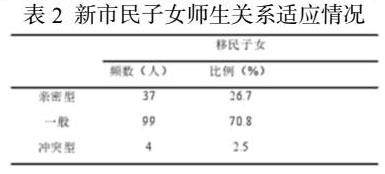

表2 新市民子女师生关系适应情况

从图2知道这些新市民子女中出现这种情况的原因可能是由于在搬迁之前新市民子女个体的生活习惯所影响,同时也有可能是受到新市民子女个体性格原因的影响所导致。那些认为自己与老师是亲密型的新市民子女,他们在搬迁以前也一样善于与其老师进行沟通交流[1]。

2.6同伴关系情况

新市民子女除了与老师交往外,重要的人际交往是与同伴。由于新市民社区的人来自不同地方,新市民子女的交往圈缩小了很多。研究显示,放学后能结伴回家的新市民子女越来越少,他们与同学的互动也很有限。此外,有些新市民子女的父母每天放学都亲自来接他们,也减少了他们与其他同学课后的互动。

3、提高易地搬迁新市民子女学校适应的对策

培养新市民子女在学校的适应能力,不仅有利于他们个人的身心健康发展,也能够对新市民家庭的脱贫致富产生积极的影响。只有新市民家庭在经济和文化方面进一步完善和发展,才能真正实现脱贫。

3.1 家庭方面

3.1.1 提高经济收入

在家乡,他们可以种植蔬菜和牲畜,获得物质和物质生活的保障,孩子们在生活上已经有了很大的改变,但一旦搬到新的地方,他们的生活就会变得单调,这就会造成心理上的落差,对他们的心理健康发展是不利的。所以,家庭要有足够的经济保障,既能提高生活质量,又能保证他们的物质生活和精神生活。在安置区附近,有很多大型企业和小工厂,工厂门口贴着很多招工通知,新市民可以根据自己的情况,选择合适的工作。

3.1.2 营造良好文化氛围

新市民社区的文化环境对孩子产生了很大的影响,因此,父母和监护人上要做一些工作。新市民的教育方式也尽量与子女的教育相结合,营造出一个良好的家庭氛围。家庭环境对新市民子女的影响是潜移默化的,父母、监护人的人际关系、社会事务的处理等都会对其产生影响。所以,新市民的父母和监护人应该从自身、教养方式、家庭氛围等方面进行有效的改进,以提高其对学校的适应性。

3.2 学校方面

3.2.1 完善学校管理、增加教育资源

学校的教育对于新市民和非新市民的孩子来说都很重要,因此,在教师队伍建设和基础设施建设方面,学校是不容忽视的。在易地搬迁子女就读的学校,除了要不断地充实师资力量,还要注意安全工作。对安全工作人员的管理也要严格,挑选经过专门培训的人员,以免出现意外情况时失控。学校可以给孩子们提供一个活动的地方,让他们和新来的孩子们一起玩,也可以让他们和外面的人交流,因为他们当中有很多的留守儿童,所以他们很容易就能和父母、监护人取得联系。在本地,因为有很多留守儿童,所以可以设立心理咨询室,对新的孩子进行心理辅导,让他们的孩子能够得到很好的心理辅导。

3.2.2 加强各个教育主体之间的联系

“把家庭教育和学校教育、社会教育整合起来,构建个体教育和个体社会化的大教育体系,形成新的家庭教育与学校教育的关系己成社会发展、个体成长的必然要求。”易地扶贫搬迁的家庭教育与学校教育的合作,是搬迁学生在适应新学校的进程中的一个重要因素。教师可以对新市民的父母或监护人进行教育观念、教育方法和方法,使其成为正式的、有效的监督。学校还可以不定期地和孩子的父母或者监护人进行电话沟通,让他们对孩子的学习和生活有一个全面的了解。易地扶贫搬迁家庭中大部分都是贫穷家庭,因此,他们的子女教育问题需要更多的人参与,并采取多种形式的支持,比如“一对一”、“代理家长”、非新市民子女的家庭,给予他们更多的关心。

4、结语

易地扶贫搬迁使新市民的子女需要适应新的学校环境,这是当前教育领域的一个重要问题。此问题的解决不仅关乎新市民子女能否获得优质的教育,还关系到他们的家庭生活和环境适应,是否能够真正脱贫。目前,对青少年教育方面的研究主要集中于留守儿童和流动人口子女等群体的适应问题,而本文则聚焦于易地搬迁新市民的子女的学校适应问题,帮助他们成功融入安置点社区,完成学业,希望对当前具有一定的研究意义。

参考文献

[1] 许珍敬. 易地搬迁扶贫区域新市民子女的成长发展现状与建议[J]. 新班主任, 2020, 000(04Z):P.15-16.

[2] 杨川海. 义务教育阶段易地扶贫搬迁户子女学习适应性的现状[J]. 女人坊(新时代教育), 2020, 000(012):P.1-1.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号