- 收藏

- 加入书签

团体心理辅导在罪犯刑释前心理调适中的实践应用

摘 要 团体心理辅导通过团体内人际交互作用,促使成员中认识自我、调整改善与他人的关系,是一种有效的咨询方式。本研究设计了8次团体活动,对实验组和对照组进行了对比研究,旨在研究团体心理辅导能否改善罪犯刑满释放前的心理状态。用scl-90对团体心理辅导前后测结果进行数据分析,结果表明,团体心理辅导能有效提高刑满释放罪犯的自尊、人际关系和社会适应性,使他们的躯体化、强迫、人际、抑郁、焦虑、敌对、偏执及精神病性等消极负性症状得到缓解,更好地适应刑满释放后的生活。

关键词 团体心理辅导 自尊 人际关系 社会适应性

团体心理辅导是在团体情境下提供心理帮助与指导的一种辅导形式,用以解决成员共有的发展课题或心理困惑,在心理咨询实践中应用非常广泛。本研究中采用团体心理辅导的方式,对刑满释放前罪犯的心理状况进行干预,希望能提高刑满释放前罪犯的自尊、人际关系和社会适应性,使他们的躯体化、强迫、人际、抑郁、焦虑、敌对、偏执及精神病性等消极负性症状得到缓解,更好地适应刑满释放后的生活。

1.1 研究对象 笔者以自愿形式在监狱出监监区范围内公开招募成员,要求是想要改变自己、对心理学感兴趣、对团体心理辅导感兴趣。共征得20名罪犯,均为男性;已婚6人,其余14人均未婚;其中城市8人、农村12人,其中8名汉族,10名维吾尔族,2名回族;年龄从19至35岁,平均27.5岁;原判刑期从4年6个月至15年不等;初犯16人,二进宫有4人;余刑均在6个月以内;文化程度在初中毕业以上;罪名主要是抢劫、盗窃、敲诈勒索、故意伤害;服刑前原籍地分布甘肃、河南、湖北、四川、江苏、安徽、上海、重庆、山东等地;均具有中度或重度抑郁或焦虑情绪。

这20名罪犯全程参与了8次团体心理辅导活动,主要以封闭式团体形式开展辅导活动。另外有20名学员参与了调查研究,但未参与团体心理辅导,为对照组。

1.2 研究工具 采用临床症状量表(SCL-90)进行测验

1.3 研究方法 研究以实验和观察的方式进行,采用封闭式的团体心理辅导进行实验干预,并设有对照组。

1.3.1 研究设计 采用实验组、对照组前后测时间序列设计。对实验组运用团体游戏、分组讨论、角色扮演、行为训练等技术进行2个月的团体心理辅导,每周2课时。对照组则处于常态的自然改造学习生活,不参加团体心理辅导。实验组共收回有效问卷20份,对照组回收有效问卷20份,有效回收率为100%。

1.3.2 团体心理辅导方法 研究者在团体心理辅导中扮演组织者和咨询者的角色。团体心理辅导活动分为8次,每周1次,每次90-120分钟。方案主要从家庭、亲人、友谊、学习、劳动目标、能力、工作与事业、理想、人生等方面进行设计,每次活动设定1个主题,分别为轻松交朋友、悦纳自我、价值观澄清、人际合作、团体协作、沟通交往能力锻炼、相亲相爱一家人和人生规划。8次活动可分为3个阶段。第1-2次为认识与建立关系,第3~7次为团体工作阶段,主要是鼓励学员深入了解自己并积极与他人交流合作。第8次为结束阶段,主要总结团体收获并处理离别情绪。活动前对团体成员进行前测,活动结束时再对同样的成员进行后测。对照组学员同样进行了前后测试。

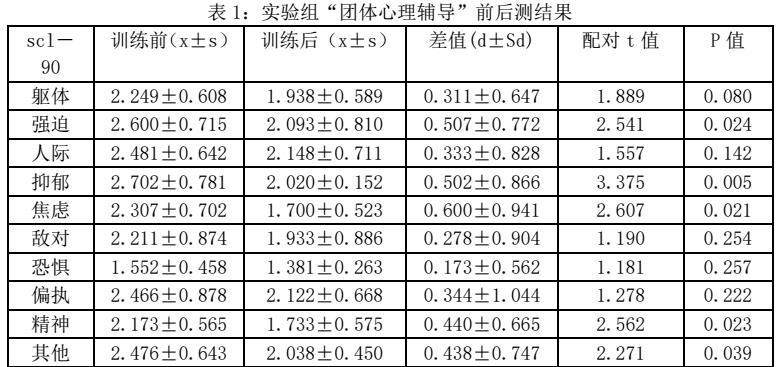

2.1 研究结果分析 通过对实验组和对照组的前后测结果进行数据分析,对照组前后测没有明显变化,实验组前后测结果如表1:

从表1中可以看出,团体心理辅导结束后罪犯的躯体化、强迫、人际、抑郁、焦虑、敌对、偏执及精神病性等症状后测结果与前测出现了显著性差异。表中可以看出,团体心理辅导后成员躯体化症状消失、强迫症状明显减弱了;团体心理辅导后成员的人际关系明显改善,在与人交谈方面、交际与交友方面、待人接物方面、与异性朋友交往方面都取得了良好进步;焦虑、抑郁分值明显降低,偏执及精神病性亦得到明显改善。监区责任民警通过活动期间对这20名罪犯的观察后一致评价是情绪明显好转、敢于袒露心扉、能正视并接受现实、善于与他人相处、学习和劳动积极主动、能相互帮助、对未来的人生也增强了不少信心、在改造的各方面基本上都表现积极、部分罪犯进步很大。

2.2分析及反思

统计结果显示,本研究使用团体心理辅导的形式对即将刑满释放罪犯进行干预效果良好,精神面貌和行为习惯改变明显,在较大程度上缓解了罪犯刑满释放前的消极情绪。

通过前后测试对比结果发现,实验组全体成员在强迫、抑郁、焦虑、精神和其它因子的P值小于0.05,即前后有明显的差异,而忧郁因子P值小于0.01,有极其显著性差异。这说明,对于这些具有消极情绪表现的罪犯,只要我们了解判断准确,团体心理辅导方案设计科学、合理,给予他们足够多的关注,多进行一些针对性干预,消极情绪与不良行为在一定程度上是可以有效的调适,甚至效果是很明显的。

2.2.1分析团体心理辅导收到明显效果的原因可能有以下几点:

2.2.1.1 这次“团体心理辅导”活动得到了监狱、监区各级领导,尤其是监区民警的支持和积极配合,监区民警参与热情高,配合度高,责任心强,后期跟踪管理到位,对本研究给予大力支持;团体心理辅导方案设计周密,实验组的罪犯在了解了活动的目的后大都表现出较大的兴趣,积极性被很好的调动起来、积极配合发挥了关键作用。

2.2.1.2实验组全体成员绝大多数是初犯和偶犯(16人),此项工作我们是首次开展,没有可借鉴的成熟经验,选定这部分罪犯是充分考虑到刑罚对罪犯的心理效应可能产生的鲜明而强烈的体验,刑罚在初犯和偶犯身上能够较好地发挥威慑、辨别、遏止、预防等功能;这部分罪犯相对而言,犯罪意识、犯罪恶习不深,且文化程度较高(均在初中以上),团体心理辅导的激励教育功能在其身上易于发生作用。

2.2.1.3罪犯群体心理的作用,本研究的实验组是一个相对固定群体,在整个团体心理辅导活动期间,保证了人员固定,在团体心理辅导开始前向参加实验的罪犯事先讲清了活动的目的、任务和作用,在活动设计上紧扣目的,在群体内形成较强的内聚力。在高内聚力作用下,个体的自信心和安全感增强,成员对群体产生较强的认同感、归属感和力量感,自愿成为群体一员,积极参与群体活动,自觉遵守群体规范,认真履行角色义务,努力实现群体要求等等。处于这个阶段的群体,全体成员既有明确的分工,又有认同的集体目标并能以内化的群体规范协调自己的行动,致力于群体目标的实现,所以实验组成员团体心理辅导训练效果较为理想。

2.2.2本研究存在的问题

2.2.2.1本次研究对象全体成员绝大多数是初犯和偶犯、文化程度较高(初中以上),年龄也集中19至35岁,平均27.5岁,这样的构成其心理特征就比较单一,降低了团体心理辅导的难度,容易取得团体心理辅导的理想效果;如果实验组罪犯的构成复杂的话就需要进一步研究,所以这个研究的借鉴价值需要拓展。

2.2.2.2本次研究对被试的筛选还比较粗糙,用其结果和平时的观察来判断研究对象是否有躯体化症状,是否有人际冲突、敌对、焦虑、抑郁等消极情绪,似乎过于简单、武断。

2.2.2.3团体心理辅导活动本身的一些不足:1.个别罪犯在参加团体心理辅导活动过程中,有时将一些团体心理辅导活动作为游戏的场合,使团辅的效果打折扣;2.成员之间的受益不平衡。参加实验的罪犯可以分为迎合者、参与者和消极应付者。而迎合者虽然表现积极活跃,能快速参与并带动团辅现场的气氛,但并没有真正暴露内心的问题,反而可能因为自己的伪装获益,而使自身心理问题严重化,同时也可能造成和助长团辅的虚假气氛,影响团体的最终成效。消极应对者则以另一种方式构成了团体心理辅导成效的破坏力量,他们以旁观者的态度看待团体中发生的一切,他们的无所谓或沉默态度削弱了与其他成员的互动,既不能使自己从团体中充分获益,也不利于良好团体激励矫正气氛的形成。

3.1启示

团体心理辅导作为一种启发教育模式,能有效缓解罪犯刑满释放前出现的躯体化、强迫、人际、抑郁、焦虑、敌对、偏执及精神病性等消极负性症状,帮助其更好地适应刑满释放后的生活。

3.1.1团体心理辅导方案的制定应充分考虑罪犯的性别、年龄结构、文化层次、犯罪性质、刑期长短、身体健康状况、心理健康等诸多因素,不能盲目照搬社会机构常用的团体心理辅导方案,而必须与我们的工作对象所特有的各种因素结合起来,确保方案的针对性和有效性。

3.1.2团体心理辅导的形式应多样化。可将传统的团体心理辅导模式与绘画、沙盘游戏等结合起来,最大限度地降低罪犯的防御,激发积极参与热情,促使其尽可能打开心扉。

3.1.3发挥团队协同作战的作用。监区民警要结合团体心理辅导的要求,在后续工作中对参加团体心理辅导的罪犯给予实时评价跟踪,使改造效果好的罪犯获得及时的肯定,建立其对自我价值的尊重,强化罪犯在团体中获得的正性行为;建立奖励激励机制,对于积极参与活动,并对在日常改造中积极实践团体心理辅导中所设定情境的罪犯,在累进处遇方面给予奖励,加强阳性强化,发挥团体心理辅导的正向引导的作用。

著名心理学家斯金纳(B·F·Skinner)提出的操作条件反射理论,认为人的行为是对外部环境刺激所作的反应,只要创造和改变外部的操作条件,人的行为就会随之改变。这种理论的意义在于用改造环境的办法来保持和发挥那些积极的、愉快结果的行为,减少或消除消极的、不愉快结果的行为。采用团体心理辅导的方式,对刑满释放前罪犯的心理状况进行干预能有效提高刑满释放前罪犯的自尊、人际关系和社会适应性,使他们的躯体化、强迫、人际、抑郁、焦虑、敌对、偏执及精神病性等消极负性症状得到缓解,但也要客观看待团体心理辅导所具有的局限性,对团体心理辅导的有效性也不能抱有过高期望值,因为一个人的心理的转变是一个复杂、困难的过程。我们将团体心理辅导工作运用于刑满释放前罪犯的心理调适,是一个探索的起步阶段,选择的对象比较单一,实际上,刑满释放前罪犯的心理特征是纷繁复杂的,在将团体心理辅导技术应用于刑满释放前罪犯的矫治方面还没有成功的经验可以遵循,因此,在开展这项工作时必须要有恒心、耐心,要根据每次工作对象的不同,认真设计团体心理辅导方案,并根据具体情况及时调整和完善团体心理辅导方案。我们坚信,只要我们持之以恒,定能够最大限度地发挥团体心理辅导在缓解刑满释放前罪犯心理问题的作用。

作者简介: 向群英( 1968 - ) ,女,重庆人,教授,研究方向: 心理健康教育与咨询。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号