- 收藏

- 加入书签

通过西方传统节日看西方文化对中国的影响

摘要:改革开放以后,西方节日与文化逐步渗透到我国,并对我国经济与文化形态产生了深远的影响,本文首先通过西方传统节日解读了西方文化,其次分析了西方传统节日文化对中国所产生的影响,主要从西方节日的传播过程、西方节日在中国盛行、西方节日产生的效应三大方面详细论述,最后阐述了如何正确看待西方传统节日文化,以期能够为相关人员提供参考。

关键词:西方;传统节日;西方文化;中国

前言:当前我国已经进入了社会主义现代化建设的新时期,人们生活水平的提升,对精神文明建设的要求越来越高,为能提高我国的软实力,近期颁布了发扬与传承中华文化的相关政策。但在全球一体化的今天,中国这个开放包容的国家,文化形态也受到了外来文化的影响,因此本文则加大了西方传统节日文化对中国影响的研究,并以期通过正确的引导与融合形式,强化中华文化在的世界影响力。

一、通过西方传统节日解读西方文化

(一)传统节日符号

西方传统节日有许多,包括万圣节、复活节、情人节等,但对中国影响最深的当数情人节与圣诞节,自中国经济高速发展以来,几乎各大实体经济商业主体,都会将情人节与圣诞节作为营销噱头,对相关产品与活动进行策划。例如:在圣诞节来临之际,商场门口会设置大型的圣诞树,并会在树上挂满铃铛、长筒袜、糖果拐棍等。在情人节,巧克力、玫瑰花等产品会摆在超市的核心区域,餐厅会推出烛光晚宴等。

而其中所应用到的节日元素也成了西方传统节日的物质文化符号。除此之外,还延伸出了许多的精神文化符号,例如:圣诞节是纪念耶稣诞生的重要节日,在过去教会通常会组织圣诗班在每家的窗口通过圣诞颂歌与圣赞美诗的形式,来为人们祈福。圣诞老人会在儿童熟睡时,将其平安夜许下的愿望,以礼物的方式放置在壁炉或者床头。现如今已经延伸出了许多以圣诞为主题的流行歌曲,并且为家人与朋友互相准备礼物也成了节日的特色之一[1]。

(二)节日文化特点

第一,浓厚的宗教色彩。传统节日通常会受到民风民俗的影响,在长期的发展过程中累积了较多的文化底蕴,而西方的传统节日就受到了浓厚的宗教文化影响,因此可以看到许多节日都是在宗教信仰之上建立起来的,例如:圣诞节是为了纪念耶稣的诞生日;情人节融入了古罗马牧神节文化;复活节是为了纪念耶稣被钉十字架受死以后的第三日复活节日[2]。

第二,超脱的娱乐精神。与中国传统节日相比,西方节日更注重娱乐活动的开展,并且强调个人的参与度。例如:SSIC曾在《洋节与中国传统节日有何区别》的问卷调查之中表示,中国传统节日更注重吃、穿等解决温饱问题与提升生活品质之上。而西方国家更侧重于丰富与策划节日的娱乐活动。同时,中国大多节日的娱乐活动都以观赏性为主,而西方国家则更喜欢个体参与其中。

第三,推崇个性的解放。如要追溯到西方传统节日文化发祥的源头,不得不提起希腊文明,其可谓是西方传统文化的摇篮。在希腊神话之中,西方后人对其人物的塑造大多是个性解放且具有民族精神的人物。因此,也能够看出在西方文化中推崇人类天性的释放。例如:崇尚个体自我的表现,在节日仪式中真情地拥抱与亲吻陌生人,与中国含蓄的节日情感表达形式截然不同。

第四,精神文化普适性。西方节日理念不仅对我国产生了较强的影响,在世界范围内都具有较强的影响力,出现这一局面的主要原因为,节日中所倡导的哲学精神具有普适性的特点。例如:人们在内心的深处实质上是渴望解放天性、追逐娱乐、向往自由的。因此西方节日文化的高普适性也决定了其较高的传播度,在传播的过程中,部分活动也被适度的本土化,但核心理念上未曾有太大的变化。

二、西方传统节日文化对中国的影响

(一)西方节日的传播过程

西方传统节日传播到我国有以下三个重要的转折点:

第一阶段,明清以前。利玛窦等天主教耶稣会传教士与学者游历到中国以后,将基督教传入了我国。在其去世以后,以龙华民为首的基督教信徒,提出了反利玛窦等传教政策引发了大规模的争论,这场争论持续了300年之久,西方文化也快速地传遍了国内[3]。

第二阶段,在近代史之中,鸦片战争的失利,导致西方列强涌入中国土地,其设立了领事馆、兴办教育机构、开通了码头,在中国长期经商与从政的西方人越来越多,节日文化作为生活的附属品,也自然而然得到了大肆传播。在辛亥革命以及“五四运动”以后,我国有部分先进的思想家认为要适时地改变治国理念,引入先进的西方文化来推动国家的发展。

第三阶段,是在20世纪80年代以后,80年代中国的经济刚刚起步,人们为了能够获得更多的经济利益,出现了一阵“出国热”从海外经商以及留学回来的人们,带来了新鲜有趣的西方节日习俗,同时西方文化也通过各种渠道进入到了中国。90年代香港、澳门的回归,使得原来保留的一些西方殖民文化与中国大陆接壤,同时人们受经济繁荣的影响,思想也更加开放,也更容易接收外来事物。加之,互联网的推动,当前人们也更加地了解与熟知部分西方节日文化。

(二)西方节日在中国盛行

1、转义化

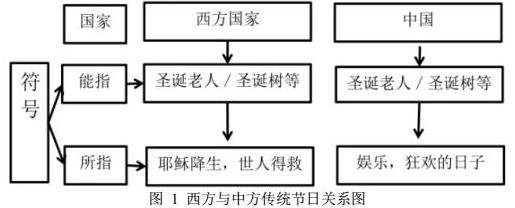

当外来文化进入到一个全新的文化环境中,转义化现象是必然存在的。其是指,原有的文化含义与新文化环境中所理解的符号含义,存在错位以及分离的情况。例如:在西方圣诞节常使用四季常绿的松树,代表着基督教生命永恒的信仰,而蜡烛代表了爱、和平、欢乐。在古罗马皇帝征战时期禁止青年男女的结合,但是瓦伦丁为了袒护情侣们,自发在教堂中为他们进行征婚,最后被处以死刑,人们则利用玫瑰花、巧克力、烛光晚宴等来纪念这一“爱情的守护者”。而在中国基督教并不是主流宗教,因此人们逐步淡化了宗教信仰,更多的是将过西方节日作为一种消费以及娱乐的机会,如图1所示。西方节日也成了人们寻求刺激与体验新鲜事物的重要活动日,这也是西方节日为什么能够盛行于中国的主要原因。

2、本土化

通过研究发现当前部分西方传统节日文化,在中国已经有了本土化的趋势,然晦涩难懂的宗教礼节逐步被中国人独有的浪漫情怀所代替,这也使得节日活动更加符合中国人的身心特点,便于个性的释放。以最具代表性的圣诞节为例,在西方人们更注重圣诞老人、圣诞树、圣诞颂歌等文化符号。而在中国,人们在平安夜衍生出了送平安果的习俗,平安果主要是指苹果,人们会选择色彩与形状饱满的苹果作为平安果,通过二次包装的形式,互相赠送,其寓意为祈求平安。同时,在圣诞节许多的年轻人都喜欢与朋友们出去聚餐、娱乐,但西方国家则将其作为重要的家庭聚会日,部分信徒还会去教堂进行礼拜。因此,从某种意义上讲,西方一些传统节日已经变为了符合国情的一种新型本土化节日,其起到丰富人们生活,完善传统中国节日体系的重要元素[4]。

3.狂欢化

狂欢化这一词由俄罗斯文学家巴赫金首次提出,其主要是指打破既有的规定与秩序,通过消解的方式,让人们在一种无拘无束的氛围中打闹,虽然在一定程度上,其能够减少社会层级之间的隔阂,但是过度的狂欢化,也会导致低级趣味与堕落问题的出现。在中国传统节日之中,许多礼节与文化活动都具有较强的家庭伦理色彩,对于一些压力较大的工作族而言,往往个人的精神需求难以得到重视与满足。而在一些西方传统节日中,部分文化活动的设定,能够符合现代大众求新求异的精神,这是一种政治权力难以抵挡的世俗力量。例如:在万圣节许多年轻人选择抛下工作制服,扮演成自己向往的角色,自由地穿梭在城市之中,他们会在酒吧、商场、街道中感受人们传来的关注目光,并想要活出自我。因此,中国人庆祝西方节日,有时也并不是一种文化入侵所带来的负面影响,也可能是人们消费与娱乐的一种狂欢借口。

4.商业化

在市场经济的推动之下,文化也逐步向经济化的方向演变,从客观的角度而言,西方节日能够在中国大肆盛行的原因,不得不归功于节日背后所蕴藏的巨大消费潜力,这也成了实体经济复苏的重要途径。近几年“假日经济”与“节日经济”得到了广泛的关注,人们会利用节假日进行集中报复性购买,这种消费行为带动了供给、市场等一系列产业的发展。在经济高速发展的今天,中国人的消费能力与水平有目共睹,据资料显示在节日商家的成交量能够比工作日高出1倍之多,同时能够占到全年总营业额的25%。而在物资匮乏的年代,中国传统的节日活动都用于改善衣食住行之上,现代化社会主义的建设,也使得人们对节日活动有了更多的追求,在西方许多大型商场都会以节日为主题,设置“购物日”“消费节”等营销活动,来吸引消费者。对于中国人而言除了传统中秋、元宵、春节等节日以外,其又有了全新的消费时机,这也使得许多商家以及媒体都将节日文化变为了一种“商品”,使得中国出现了“浪漫化”“仪式化”的节日表达形式。

5.盛行原因剖析

第一,文化消费需求变大。自20世纪90年代以后,我国就由计划经济变为了市场经济,传统消费结构与方式受到了极大的冲击,人们逐步建立了全新的消费习惯,尤其是对于年轻一代的社会群体而言,更注重将金钱花费在取悦自己之上,消费、狂欢、时尚成了该时代的标签,文化也逐渐变成了一可以消费的商品,西方传统节日文化中所具备的消费社会特征,就刚好符合了这一时期中国消费特征的需求,给国人提供了一个消遣与娱乐的良好时机,因此在许多的节日之中,消费也成了重要的活动之一。例如:在情人节购置大量的玫瑰花束,在公共场合进行告白,这种表达与释放自我的方式,赢得了周围人羡慕的目光,成了部分人获得社会认同与尊重的重要途径,使其心理上得到了极大地满足[5]。

第二,现代营销效果显著。西方传统节日传播到中国以后,在一段时间里受欢迎的程度极高,许多商家借此机会赚得盆满钵满,而在全民狂欢的背后,商家能够产生巨大的利益,也成了推动西方节日文化发展的重要动力。大众传媒会加大对社会热点的关注,所形成的报道也更加的新颖,可以吸引更多的受众群。同时,现代化的营销理念,使得街边各种广告牌之中都充斥着节日的报道与氛围,人们受从众心理的驱使,会自然而然对西方传统节日进行关注,这是一把双刃剑,优势在于其为中国的国民经济做出了贡献,但劣势在于中国传统节日文化也逐渐走向边缘化,难以形成气候。

(三)西方节日产生的效应

1.西方节日带来西方文化传播

传统节日是一个民族智慧的结晶,也是重要的文化符号,西方传统节日的渗透,必定会带来相应的西方文化,这些文化形态也在逐步影响着中国文化形态,在全球一体化的今天,产生了巨大的交融与思想碰撞。主要表现在:

“集体主义”价值观念与“个人主义”价值观念逐步中和。在计划经济年代,社会主义制度国家重视的是集体利益,在大是大非面前要将集体利益摆放在首位,而在此过程中一些人就需要做出牺牲,常常会因为需求无法得到满足,而出现心理缺憾。同时,在那一时期“个人主义”往往会被打上自私、不顾大局等贬义的标签,这一思想常常与社会主流价值观背道而驰。而西方节日所带来的西方文化逐渐化解了这一矛盾,使得社会发展更加的和谐,人们开始注重个体的主观幸福感。在生活与工作中也不再被“集体主义”思想包围,人们更加注重平等,在活动中拥有主动权,价值观更趋向于中和[6]。

在“委婉含蓄”中兼并“自主热情”。中国人传统表达情感的方式,主要以自谦、委婉、含蓄方式为主,父母一辈的爱情大多是媒妁之言、父母之命,也许相伴一生都从未利用言语表达自己对对方的喜爱之情。相比之下西方节日文化之中的情感表达,更偏向于直白、热烈、自由,人们无论是在生活还是爱情之中都更加的推崇平等,同时也主张拥有独立个性,能够正视自己的情感,并追逐属于自己的幸福。这种文化理念是源自于人们内心深处渴望的,因此西方情人节等节日文化的渗透,让更多人有了表达自我与主动追求幸福的机会,通过直白的言语让彼此之前有了更多了解的空间。但在成家之时,中国人骨子里温婉的性格,又会十分重视家人的意见,因此也能够看出西方节日文化的渗透,使得当下年轻人的恋爱与生活态度,变为了开放和传统的有机融合体。

以“衣食住行”为主题,逐渐转变为以“娱乐至上”,我国许多的传统节日都是从农耕时代传承过来的,人们在那一时期更加看重的是提升生活品质,并祈求先祖保佑五谷丰登,大多是以家庭为单位共同分享喜悦之情。而西方节日带来了许多的社交文化,随着人们生活水平的不断提升,人们也不再纠结于温饱问题,而是更注重精神文明的建设,于是许多节日之中也出现了西方的社交文化。例如:许多事企业单位会利用七夕佳节,为未婚职工提供联谊平台,人们可以在平台中自由表达爱意,选择自己心仪的对象共进晚餐、约会或者举办舞会。许多人在万圣节中会穿着怪异的服装,到街上向陌生人讨要糖果以及拍照,互换联系方式等,这也提高了社会的人文关怀与和谐程度。

2.西方节日流行文化形成启示

通过上述内容也可以看出西方传统节日文化的渗透,对中国文化产生了许多的积极影响,但也伴随着中国传统节日文化逐渐走向边缘化的问题出现。而产生这一问题的主要原因在于:

第一,在新时期背景下,我国部分传统节日的文化活动与仪式落后于社会的发展。例如:七夕节在汉朝时期以凄美的爱情寓意广为流传,在古时人们会在月光下摆上奉卓、备置祭品、配置鲜花,同时焚香礼拜织女,并祈求美好的姻缘。在后续的发展过程中,也逐步延伸出了喜蛛应巧、投针严巧、为牛庆生等活动,但许多活动只适用于农业社会,对于现代化的信息与工业社会而言,部分活动难以实现,同时人们也不再需要通过祈福的方式才能获得良好的姻缘,这也导致七夕佳节许多人都不再重视,也没有相应的文化活动能够支撑其发展。而这时西方情人节所带有的独有文化符号,则受到了年轻人的追捧,并且更加符合当下社会的发展,在此背景之下使得七夕文化逐渐走向边缘化。因此,为能够保证传统节日文化的传承与弘扬,当务之急是需要利用一些新型的文娱活动来代替传统的文化活动,在保留核心理念的前提之下,仍可以让其得到良好的传承。

传统节日无法满足当代人们的日常精神需求。我国部分传统文化中有较多血缘关系羁绊,人们多是围绕“尊神敬祖”“全家团圆”等内容实施,难以满足人们在节日中对精神生活更高层次的追求。同时,部分礼节也给人们造成了较大的精神压力,如不能打碎碗瓶、不能乱讲话而打扰祖先、不能随便理发等,在快节奏发展的今天,人们的压力无处释放,在节日中缺乏自由的空间。因此,基于新时期背景之下,在尊崇传统文化的同时,也应打造更富有人情味的节日氛围,以便让人产生归属感。例如:可以根据节日文化设置一些符合大众情感需求的节目或者活动,打破人们心中的隔阂,并做好情感的疏导。让青年群体可以在社会中找到与自己兴趣爱好相同的人,并得到认可,获得需求与满足感。除此之外,我国已经变成了一个开放、包容的国家,在此背景下,也应重视现代节日体系能够满足多元化社会结构的需求,以便推动现代节日文化体系的快速形成。

三、如何正确看待西方传统节日文化

(一)理性看待西方节日盛行

从上述内容中不难看出,西方传统节日确实在国内得到了大范围的传播,并且部分文化也影响了现代中国社会文化的形态,同时一些年轻群体也开始逐步追捧西方传统节日。而当前国内部分学者则对这一现象产生了担忧,一是其认为西方传统节日势必会带来外来文化的侵入,而这也会改变青年群体对于文化的认同感,缺乏对我国传统文化的关注。二是,我国部分传统文化正逐渐走向边缘化,并面临着失传的危机,如此之下则会影响中华文化在世界的影响力与地位。基于此,部分学者也推出了抵制国人过圣诞节的言论,部分高校禁止学生过西方传统节日。从客观的角度而言,这一行为过于偏激,应深挖当前为什么青年群体这么看重西方节日,是不是其中的精神理念,与现代人的价值观相同。例如:在集体中对于同伴的帮助,中国人含蓄的性格,有时难以精准地表达感激之情,在圣诞节来临之际青年人则会借此由头,在贺卡中写上祝福语,并送上平安果,以此来表达自己的感情。所以,这是中国传统节日应采纳的地方,通过社交性的娱乐活动,开放性的礼物互赠环节,来搭建人与人之间美好真挚的情谊,并学会释放自我,勇敢地表达。在未来我国传统文化节日也应借鉴此种活动形式,来逐步替代西方文化,形成符合现代人心理预期的节日体系,理性地看待外来文化,为社会大众树立更加正确的价值观与社会观[7]。

(二)正确引导节日狂欢行为

虽然西方节日文化的侵入带来了更为开放的理念,但也导致了多种负面影响的产生,例如:随着人们生活水平与经济实力的不断提升,部分人群会在节日中出现“狂欢性”消费的情况,活动纵欲过度,容易成为盲目的消费文化体制。面对此种情况,应动员全社会参与到正确引导节日狂欢的工作之中,部分西方节日的到来,为实体经济带来了发展的机遇,而市场管理部门,是否也应该出台相应的约束政策,来避免恶性竞争等问题的出现,以便构造一个良好的消费环境。同时,中国传统文化节日中也可以借鉴西方传统节日中一些活动的策划,通过现代化的营销行为,满足不同社会阶层对于生活品质的要求,打造一个全新的节日消费机制,从而制造更多的经济增长点,推动国民经济的发展[8]。

(三)不断丰富节日文化内容

基于新时期背景之下,中国的社会结构变得越发复杂,有许多西方国家的人到中国投资与发展,推动中国向着更大的舞台进发。因此,西方一些优良的传统节日理念,可以保留下来作为丰富现代化社会体系的重要元素,以便搭建起中西方文化交流的桥梁。依照目前中国节日体系的发展,应正视外来文化的影响,并建立一个外来节日、新中国政治性节日、中国传统节日组建而成的综合节日体系。其中,外来节日应将部分活动变得更加本土化,使其更符合中国的社会体制,同时当部分中国传统节日缺乏释放天性的欢愉活动时,社会群体也可以通过该节日放松压力。新中国政治性节日充分反映了现代化社会主义国家的价值观,因此可以作为重大事件纪念,不断发掘其文化内涵,以便丰富人们的文娱生活。除此之外,中国传统节日是中华民族长期发展过程中所累积的重要精神财富,在文化传播上应坚持“守正延新”的理念,摒弃恶习,吸收现代化的思想,使其更具备人文性、先进性、时代性。

(四)积极挖掘传统节日内涵

近几年受全球经济一体化的影响,我国已经逐步意识到了外来节日受国人喜爱,对中华传统文化所产生的危机,因此我国是否应该反思部分传统节日的文化内涵,落后于社会的进步速度。郭泮溪曾经说过:“弘扬传统节日,最核心的问题是深入挖掘、准确阐释传统节日文化内涵,唤起国人参与节庆活动的热情,并形成守护共同精神家园的文化自觉,使中国传统节日成为展示和传播优秀文化的重要平台。”因此,在当下最重要的便是利用新媒体和网络信息等先进的传播载体,来宣扬中国传统节日文化背后的价值与意义,通过人们喜闻乐见的形式展现,获得更多人的共鸣。如同部分西方传统节日一样,需要有一些文化符号来支撑节日文化与理念的传播,同时也要明确部分西方传统节日对于我国的节日文化体系而言,是一种“应急式”的文化补充,不能一劳永逸地解决国人的精神信仰问题,应吸取关键的经验,提高节日文化的包容性,深挖其背后的含义,最终形成一种现代化的节日文化符号。

(五)加大推进传统文化建设

在过去人们的文娱方式很少,因此节日中的文化活动,也成为了人们一年之中最期待的事情。但现如今,随着人们生活水平的提高,许多的文化活动在日常生活中都能够实现,因此也导致了一些西方传统节日的新颖活动大肆盛行,也使得其文化在全球范围内得到了复兴与发展。为此,中国传统节日也应加强文化的建设,并提高节日文化活动的新颖度,以此来增添节日氛围,让人人都可以参与到活动之中,而不是仅停留在观赏之上,这样当社会个体真正地参与到节日文化的建设中,才能使得中国传统文化得到发展。除此之外,受西方节日文化的影响,人人也要具备保护我国传统节日文化的意识,例如:将部分有纪念意义的活动以及独有的民俗民风,申请世界非物质文化遗产,为未来节日文化的发展提供良好的环境,避免部分核心文化的流失。

结语:综上所述,通过改革开放与市场经济的规划,如今的中国已经变成了一个开放、包容、多元化的国家,在此背景之下,我国的文化形态也极大程度上受到了外来文化的影响。从西方传统节日文化的角度而言,国人应正确、理性地看待西方节日的盛行,国家应出台相关政策合理引导节日的狂欢,并借助西方节日文化不断丰富我国传统文化,以便在新时期使中华文化得到更好的传承与发展。

参考文献:

[1]王浦劬,钱维胜. 当代西方文化国家理论评析[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2023,60(02):164-175.

[2]刘素君. 政策试验何以在中国落地开花?——基于中西方文化差异视角[J]. 南方论刊,2022,(08):45-48.

[3]刘玉. 中国情人节的发明:多重力量交织下七夕节的当代重构[D].山东大学,2022.

[4]徐楚涵. 西方文学与中国文化的关联研究[J]. 文学艺术周刊,2022,(05):20-22.

[5]李墨. 当代雕塑的中西方文化融合研究[J]. 新美域,2022,(02):74-76.

[6]宋延兰. 从某类词汇的丰富程度看中西方文化的差异[J]. 公关世界,2021,(21):100-101.

[7]沈玥,梁泽浩. 研究西方文化,推进中西方设计融合[J]. 大众文艺,2021,(21):69-70.

[8]王莹. 西方节日文化对大学生的影响与对策[J]. 大众标准化,2020,(21):27-28.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号