- 收藏

- 加入书签

地级行政区下辖行政单位构成与经济社会发展关系研究:基于333个地级行政单位的数据

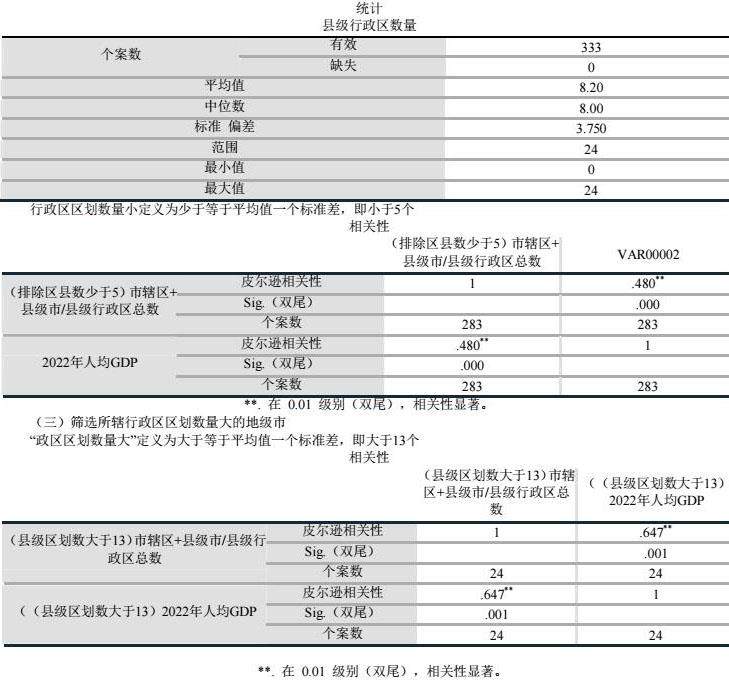

摘要:地级行政区在我国行政区划构成和经济地理发展空间中,占据重要的地位。对我国现有333个地级行政区划及改革开放以来县级行政区化调整即“县收缩”、“县改县级市”,或县及县级市改市辖区的区划调整后的数据进行分析,可初步得出一个地级行政单位所属县级行政区数量市辖区和县级市数量占比,与其经济发展水平有较强相关关系。

关键词:地级行政区 市辖区 县级市 区划调整

有十四亿人口,在经济总量上是全球第二大经济体的我国在世界各大国中的的一级行政区即省级行政区数量并不多,除直辖市、港澳台地区及少量省直管县市之外,23个省、5个自治区和2732个县级行政区中间层级是333个地级行政区。这一层级在行政区划构成和经济地理发展空间中,占据着十分重要的地位。

一、地级行政区单位基本情况

中华人民共和国宪法第三十条关于中华人民共和国的行政区域划的表述:

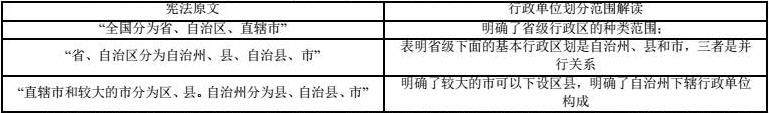

宪法原文 行政单位划分范围解读

“全国分为省、自治区、直辖市” 明确了省级行政区的种类范围;

“省、自治区分为自治州、县、自治县、市” 表明省级下面的基本行政区划是自治州、县和市,三者是并行关系

“直辖市和较大的市分为区、县。自治州分为县、自治县、市” 明确了较大的市可以下设区县,明确了自治州下辖行政单位构成

概略上我国的行政区划分为省县乡三个行政层级,但是地级市及自治州均可以分为县和县级市,因此在省级行政区与县级行政区直接构成了地级行政区,这是是实质意义上的二级行政区。

(一)地级行政区种类

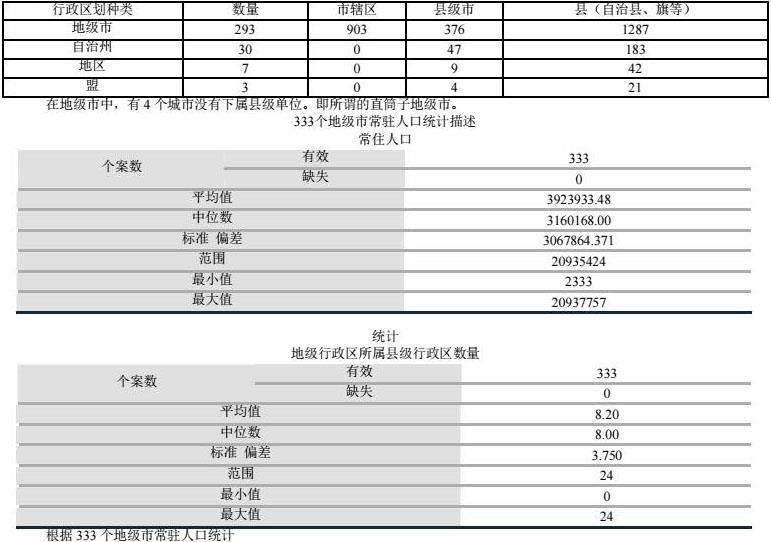

截至2023年12月,中国共有333个地级行政单位。由293个地级市、30个自治州、7个地区组成。总面积932万平方公里,人口13.067亿,

在地级市中,有4个城市没有下属县级单位。即所谓的直筒子地级市。

(二)市辖区、县级市和县的区别及县改县级市、县改市辖区

县是中国最稳定的基层政区与地方治理的核心单元,至今已延续两千余年,在传统沿革地理研究中具有基础性地位。“县级行政建制作为地方行政区划的独立单元,自先秦出现以来历经两千多年国家统分洗礼,以强大的生命力呈现出最稳定的状态,成为居民的地域身份密码和自然空间标签。” 县是中国行政区划的基本单位,在中国历代县级政区中, 区划统名是“县”的比例长期超过80%,居于主体地位。绝大部分市辖区、县级市均是由县脱胎而来。

1978年十一届三中全会以来,中国的县级行政区划调整较为频繁,县级单位的数量上就进行了收缩,其路径“主要为“县-县级市、县-市辖区、县-县级市-市辖区”三种类型,占总量的 85%以上”1。其中,“县-市辖区、县-县级市-市辖区”两种类型均实现了县改为市辖区,前者为撤县设区,以京津冀、成渝地区最为集中;后者为先撤县设市,然后再撤市设区,以长三角和珠三角地区最为普遍,这表明中心城市和城市群内部的县最终改为市辖区是普遍趋势。1978年之后中国的地级政区调整一共进行了267次,其中255次都发生在1978—2003年,地级市总数在2003年后也基本保持不变。有学者指出“可以说地级市的调整在2003年左右基本告一段落。地级市做实的同时,县级市和市辖区也在快速增加,县级市增加在经历了一个高峰之后被人为叫停,而市辖区则一直处于优化调整之中,成为进入21世纪后中国行政区划调整的重点对象。”2

县、县级市、市辖区的区别在于与所在统摄的城市以及所在的省的关系。县在行政区域中有独立的行政建制,由地级市代省政府管理,其有独立的规划、经济政策等权利,包括税收等;而市辖区由地级市直接管辖,区的规划、经济政策等要和有市一级统筹。县级行政区划调整是市县政府间关系的重大变革和利益调整, 带动政府间关系的整体性重塑, 重新配置市县政府的权力格局,再次划分市县政府的行政职责,重新分配市县政府的资源利益。3

撤县设市的主要动力来自县级政府的发展需求和利益表达。撤县(市)设区的主要驱动力来自地级市的战略发展与利益抉择。 首先是伴随着城市化进程的日益发展,1997 年以后,国务院曾暂停撤县设市,地级市主导撤县(市)设区日益成为一种选择。 其次,2009 年以后地级市积极主动撤县(市)设区,也有规避省直管县形成的省直接向县进行财政转移支付的考虑。最后,地级市通过市县同城的撤县(市)设区,最主要是基于土地财政的依赖,通过调整土地用途数量与比例, 改善既有市区发展空间饱和状态,化解城市人地矛盾。地级市作为现代城市的主要载体, 旨在凭借国家发展战略和城市建设的政策红利,积极有效拓展城市发展空间,优化空间产业资源配置, 提升城市综合承载能力与区域产业升级发展格局。

(三)县级行政区调整的评价争议

不管是县改市,还是县并入市成为区,都使城市可以在更大的范围内调配资源,可以在城市规划、产业布局、基础设施等方面发挥规模效应,有利于效率提升。2021年末我国常住人口城镇化率已达64.72%,已非常接近全球中高收入经济体65.2%的占比。这是改革开放40多年来,我国城镇化率从17.9%一路跃升而来的,为我国工业发展、基础设施建设奠定了基础。这其中,撤县建市设区功不可没。4

另有学者指出,51992-2012年整个时间段内全国行政区划调整对经济增长仅有微弱的正效应,东部地区的行政区划调整对区域经济增长的促进效应非常明显,中西部地区行政区划调整对区域经济增长的影响在2001-2012年间表现为显著的正面效应,但在1992-2012年间表现为负面效应。

二、理论假设与实证结果分析

根据前述对我国地级行政区划及改革开放以来县级行政区化调整即县收缩,县改县级市,或县及县级市改市辖区的变化的背景原因分析。

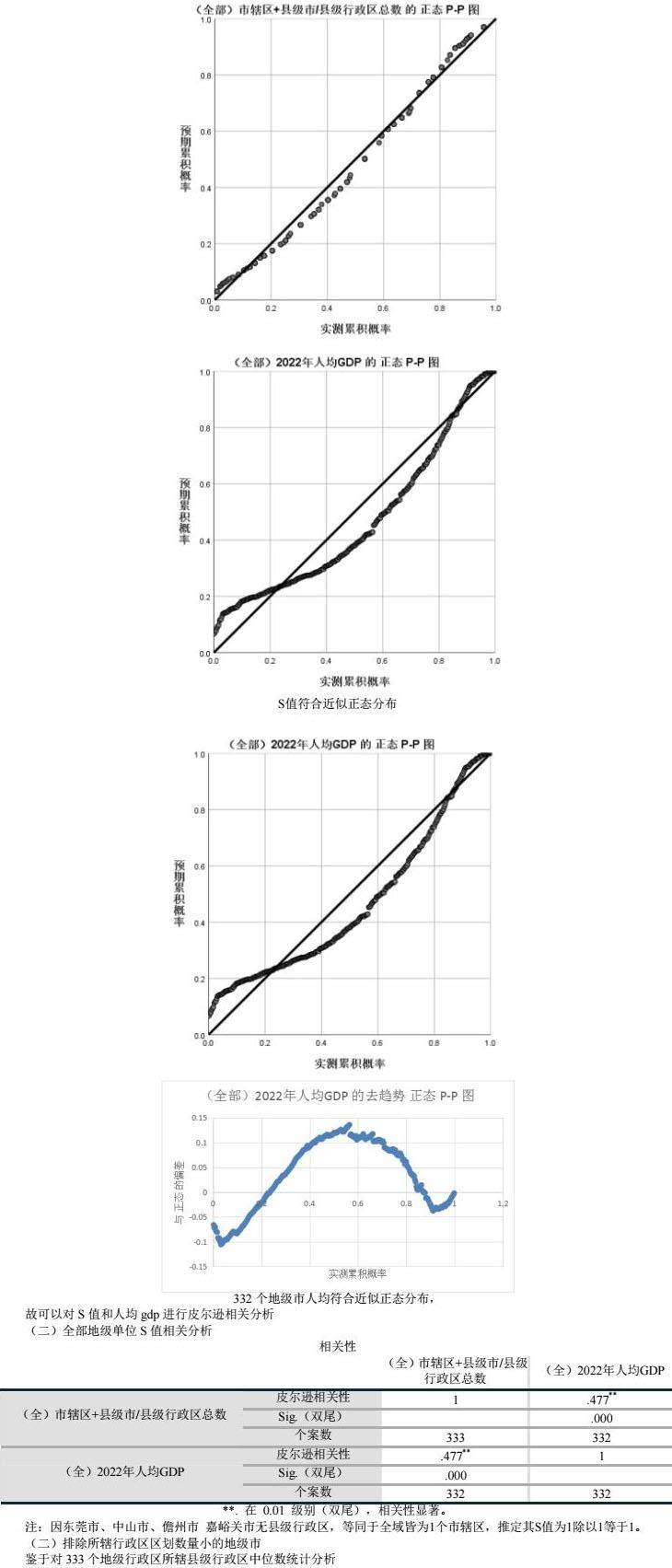

理论假设:一个地级市所属县级行区数量中,市辖区和县级市数量占比,以一个数量衡量与其经济发展水平有较强相关关系。

实证模型:

测量地级行政区S值,记录人均gdp,分析相关关系。

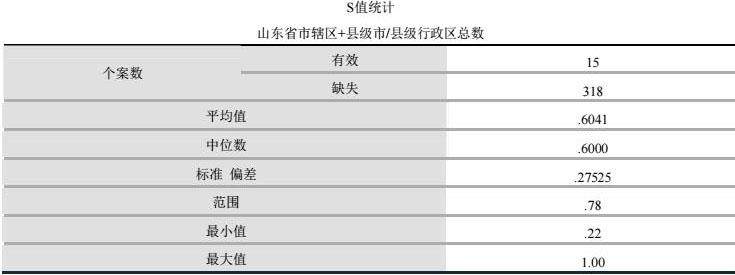

某地级行政区S=(市辖区数+县级市数)/县级行政区总数

数据来源,根据统计网站收集了332个地级行政区基本情况见附表1,内容涵盖地级行政区、地级市类型、特殊标识、所属省、面积、常住人口 驻地 市辖区 县级市 市辖区+县级市 县 自治县 县级行政区数量 全部人口密度 (全部)市辖区+县级市/县级行政区总数 (全部)2022年人均GDP,由于海南省三沙市没有gdp总量及人均gdp数据,故全部有效地级市数量为332。

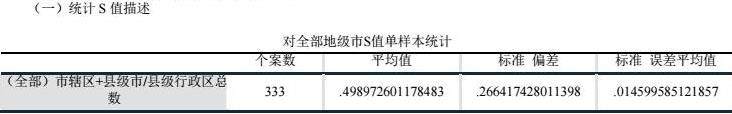

由excel导入spass26版 进行双变量相关性分析

注:因东莞市、中山市、儋州市 嘉峪关市无县级行政区,等同于全域皆为1个市辖区,推定其S值为1除以1等于1。

(四)特定区域

中国地域广阔,特别是西部地区有着人口极为稀疏的广袤国土,很多地区不具备设立地级市的条件,而且是深度贫困地区。

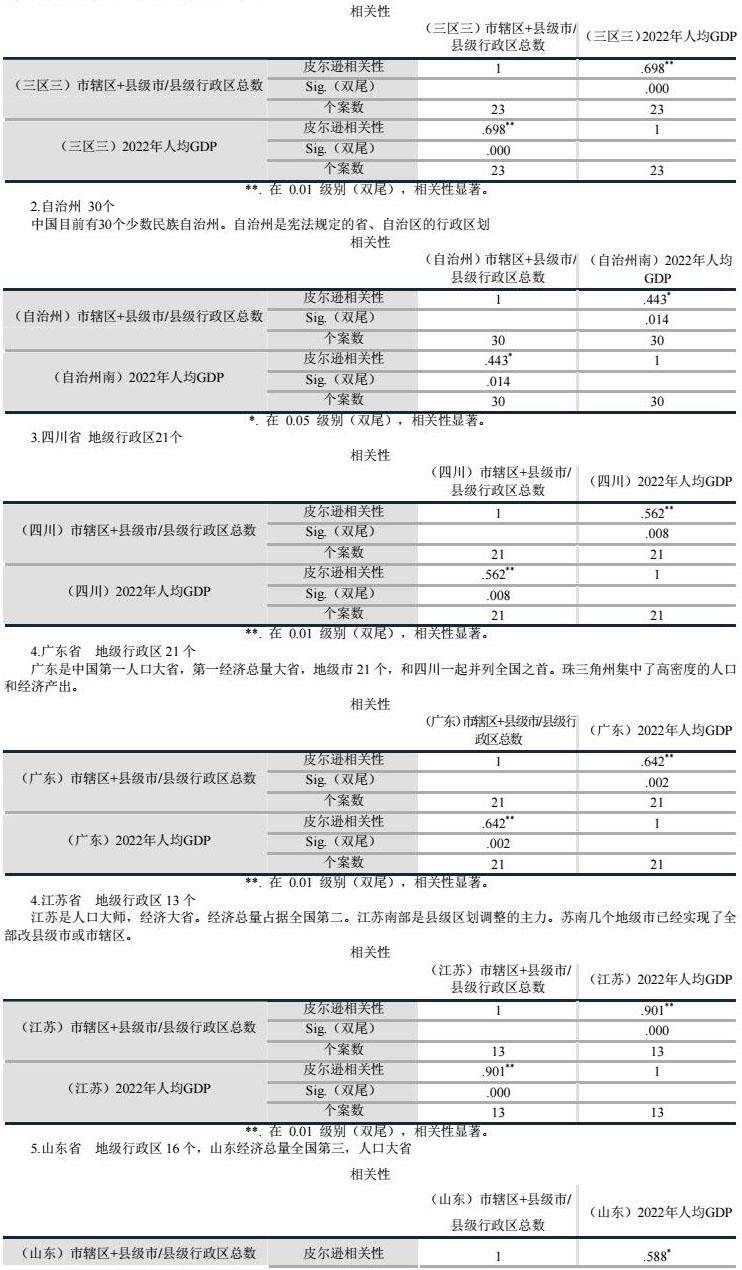

1. 三州三区 地级行政区26个

深度贫困地区在国家层面主要指“三区三州”,即西藏、四省藏区、南疆四地州;凉山彝族自治州、怒江傈僳族 自 治 州、临 夏回族自 治 州。 “三 区 三 州 ”占全国国土面积的30.2%;人口2587万,占全国总人口的 1.9%,其中少数民族人口1963万,占人口总量的75.88%。三区三州"是国家层面的深度贫困地区,贫困面广、贫困发生率高、区域发展位次差、人均生活水平低,且对扶贫政策有高度依赖性。深度贫困产生的原因在于薄弱的基础设施、脆弱的自然资本、封闭的文化观念、低层次的市场化水平和特殊的政策规划限制。

三、分析与讨论

理论假设:一个地级市所属县级行区数量中,市辖区和县级市数量占比与其则其经济发展水平有较强相关关系。这个假设得到了验证。并且,对地级行政区下辖县级行政区大于一个平均数标准差的更为明显,有明显的统计学意义上的相关性。

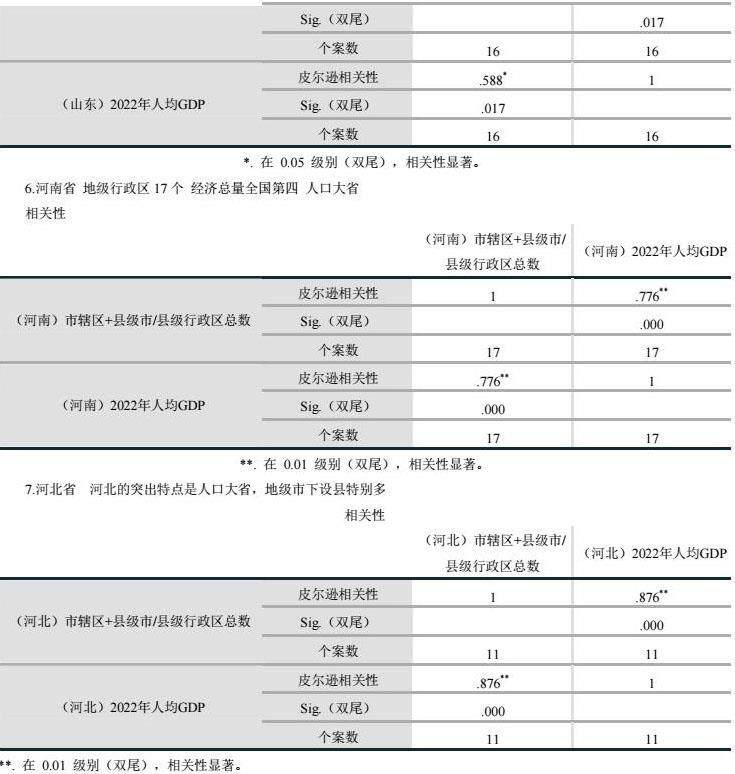

深度贫困三区三州地区、江苏省、河北省、河南省皮尔逊相关性更高。可能可以提出一个假设,这些地区的县改市(含改市辖区)更科学合理,在促进地方经济发展上更契合。

四川省、广东省、山东省在市辖区和县级市数量占比与其则其经济发展水平的相关性虽然仍属显著,但较前述有差距。有各自的原因。四川省地级市设立多大18个,地级市规模小,县域经济薄弱,县级市和市辖区的数量小,其引领作用需要加强。

四川省和河南省作为两个中西部人口大省,S值接近,人均GDP也接近,和江苏山东存在较大差距,侧面印证了S值本身可能也和人均GDP的相关关系。

广东地级市区域发展不平衡,S值和人均gdp关联度相较于江苏山东等经济强省低,可能是该省发展处于排序靠后位置的地级市在县级市及市辖区设置上的有关。

四 研究不足及下一步研究的方向

S值易得易测量,但是反映S值地级行政区经济社会发展指标,人均gdp有着很大的局限性。建议以新时代中国城市发展百强榜(分为总榜及经济、文化、社会治理、卫生等五个分榜单)单入围次数,折算后分析相关性可能得出更有指向性的研究结果。

注释:

[1] 《撤县设区对老市区经济增长的影响分析》李超鹏 -《云南大学硕士论文》- 2018

[2] 张可云,李晨.新中国70年行政区划调整的历程、特征与展望[J].社会科学辑刊,2021,(01):118-128+2.

[3]高进,刘聪,李学毅. 县级行政区划调整与府际竞争——基于撤县设市与撤县(市)设区的比较 [J]. 浙江社会科学, 2022, (10): 37-44+156. DOI:10.14167/j.zjss.2022.10.013

[4] 黄晓芳. 撤县建市设区为何要严控[N].经济日报,2021-3-18(006).

[5]高玲玲,孙海鸣.行政区划调整如何影响区域经济增长——来自中国地级以上行政区划调整的证据[J].经济体制改革,2015,(05):66-71.

作者简介:

徐佳 女 1983.3 汉族 重庆巴南 编辑 硕士学位 ,研究方向:区域发展战略与公共政策

王波 男 1980.6 彝族 四川喜德 助理研究员 博士学位 研究方向:政治学、公共管理

基金项目:西南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“扶贫攻坚背景下凉山地区异地移民集中安置点社会治理研究 ”020SZQH06

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号