- 收藏

- 加入书签

古天文象法与自然科学基础

研究员

仰望浩瀚无穷的宇宙和满天星斗的夜空。探索无穷无尽的时空交替、人类和天体和地球动植物生命活动的历史。我们不得不敬畏和赞叹我们中国祖先的伟大。

荣格先生说:世界人类的唯一智慧宝典,首推中国的《易经》。西方人误以为中国没有自然科学,但《易经》是自然科学基础观察和实证的总结。而我国自然科学来源于古天文。

一、中华文明的总源头是古天文

《易》云:观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成万物也。古天文是华夏民族的祖先通过对周天星宿进行长期观测、研究而形成和发展起来的一门全面系统、博大精深的学问。依据太阳、地球、月亮相对运动规律而创制的太阳历、二十四节气,至今仍然在指导着我们农业生产和日常生活。

我国古代观察天文的机构叫做司天监,设天象台,陈列浑天仪等。古天文按照研究领域后分为六家:天文观象、授时历法、占验预言、星命堪舆、斋醮丹道、运气医学。时移世变,当代中国,钦天监更名中央观象台,分天文、历算、气象、地磁和地震四科,后归中国社科院、科技部分管。

第一:先民们仰观天文、俯察地理,认识宇宙大自然。

中华民族的人文初祖伏羲,是自然科学的开拓者,他白天观察日出日落,夜晚观察月亮和星辰。

《周易·系辞传》记载:古者包牺氏之王天下也,仰以观象于天,俯则观法于一地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情

仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。原始反终,故知生死之说。

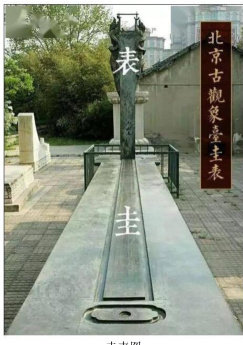

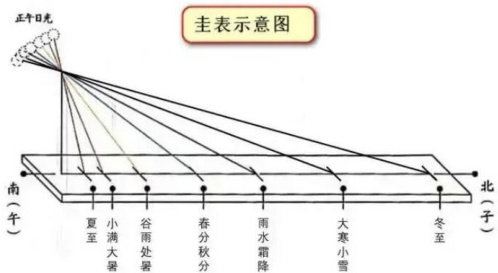

通过本段文字我们知道,伏羲氏是一位观天象,研究地理、自然万物、动植物和地质学的科学工作者。他白天面南,仰观于天,看到太阳东升西落。同时夜晚观察银河、月光阴晴圆缺,观察五星运动、太阳黄道带及二十八宿。面北,观察北斗七星和北天极三垣市。1、立竿见影——发明第一个测日工具,杆、圭表。

立杆测日影的研究工作在《内经》有明确记载。

如《黄帝内经:素问·生气通天论》说:"天运当以日 《素问·六微旨大论》说:"因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之。"

《素问·六节藏象论》说:"立端于始,表正于中,推余于终,而天度毕矣。"

其实指是一种观测、记录日影的仪式:在日初升的时候和日终没的时候把阳光投射在圭表上的第一个和最后一个阴影端点标记下来。因此羲和也可以说是观测和报告日影的人。

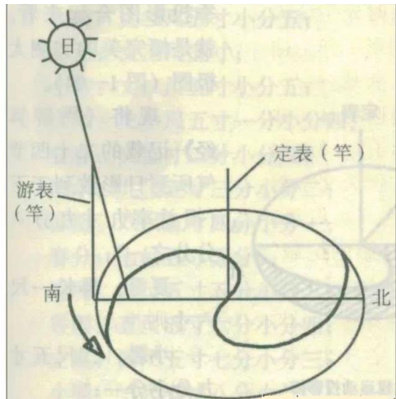

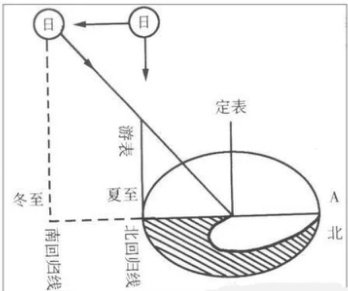

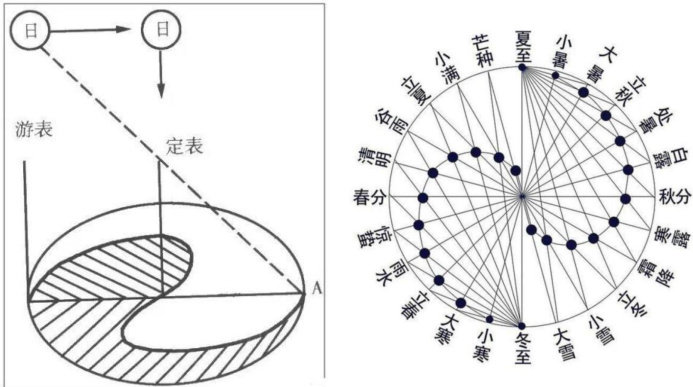

古人制造了原始的立竿测日影仪——晷仪。晷仪中心及圆周各有圆孔,以备立杆(圭表)用。在盘中心立有定表,圆周则立一游表,逐日流动(内蒙出土的秦汉石刻晷仪就是一个圆形的圆周上由许多圆孔构成的大圆晷仪)。定表和游表直线在南北方向上。每日午时测影,日影皆投向表的北方。圆盘半径依冬至日所测日影长度为准。夏至太阳由北回归线往南移时用游表测日影,并在日影尽头作记,这时游表在定表南边,圆盘按逆时针方向,日转一孔,直到冬至日太阳南移到南回归线为止。日影逐日增长,到冬至最长,由游表点达定表点。这样就在圆盘上留下了太阳秋冬二季的运动投影图。

陆思贤说:

《说文》:"尧,高也,从垚( yao )在兀上,高远也",又"垚,土高也,从三土"。"三土"即垒土为柱,尧字本义是土柱子;土柱子放在"兀"上,成为高台土柱,可用于观测太阳晷影,即《周礼·地官》的"土圭之法",是立杆测影的圭表。"放勋"是放射光芒之意,形容太阳。有着太阳的照射,进行立杆测影。

然后将圆盘和游表转180 度,将游表转到定表的北边。太阳由南边回归线往北移动,这时用盘中心的定表测影,圆盘仍按逆时针旋转,日转一孔,直到夏至太阳北移到北回归线为止。日影逐日缩短,到夏至则无影。这样就在圆盘上留下了太阳春夏二季的运动投影图。将四季投影图合起来看,就是幅完美的实测太极图。

行不行

3、夜晚观察月球所产生的科学数理

(天文节气、历算、律管长短比例尺)测绘的最原始数据来源于中国古天文,从太阳高度角,正方案投射点、天文历法、测量日晷影子长短得出律管的最原始比例尺寸,形成音乐十二平均律。

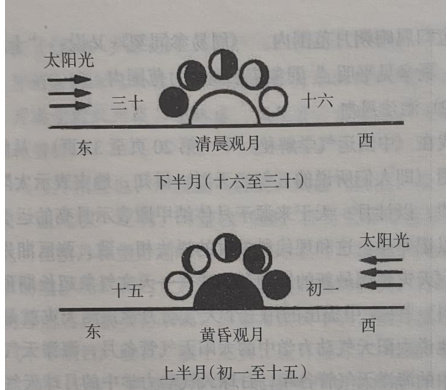

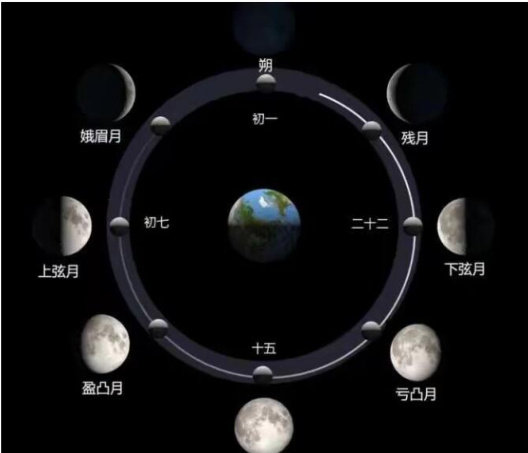

我们知道,一个回归年有365.25 天,一个朔望月有 29.53 天,所以一个回归年有 365.25/29.53=12.369 个朔望月。一个朔望月有4 个特征点,分别为:晦朔月(初一),上弦月(初七),望月(十五),下弦月(二十二)如下图。

所以一个回归年总共有12.369*4=49.476 个特征点。进位来看,一个回归年总共有50 个特征点。因此这个 50,就是易经大衍之数五十的来源。大衍之数五十,其用四十有九,取整数为用。朔、上弦、望、下弦,称为月之四象。月亮的变化产生了月日地三极之道、太阴历法和海运潮汐周期、二十八宿、五气经天规律。

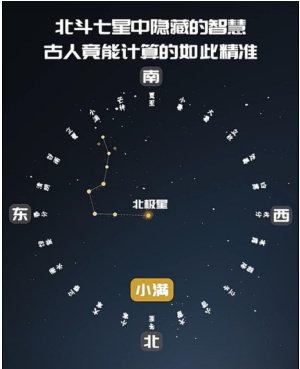

4、夜晚观察北斗七星一年四季运行规律。

(1)北斗星

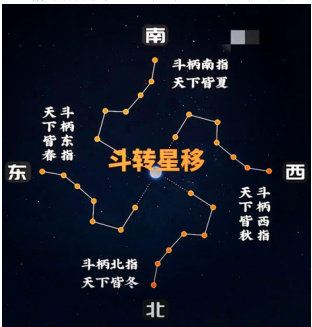

北斗星在不同的季节和夜晚不同的时间,出现于天空不同的方位,所以古人就根据初昏时斗柄所指的方向来决定季节,这就是北斗七星的周年视运动,即固定在傍晚或夜半的一定时间观察,其斗柄方位每天西移1°,每月移30°,一周年移动一周又回到原处。因此,我们的祖先早就根据北斗星辨认方向和确定季节。他们认识到:可以利用斗柄的指向确定季节。

之诸侯,亦为帝车。”皇帝坐着北斗七星视察四方,定四时,分寒暑

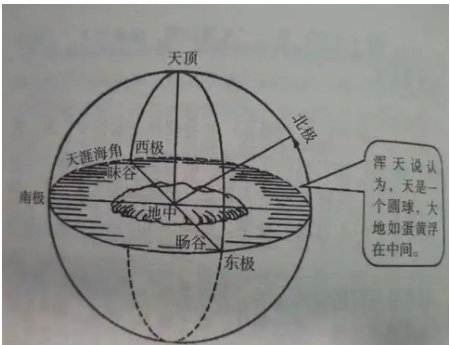

浑天说的代表作《张衡浑仪注》中说:“浑天如鸡子。天体圆如弹丸,地如鸡子中黄,孤居于天内,天大而地小。天表里有水,天之包地,犹壳之裹黄。天地各乘气而立,载水而浮。天像一个圆形的大气球,尘埃物质漂浮沐浴其中游离不定飞来飞去如野马。野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。《庄子》

面北观察北恒星圈内终年不落运转不息的北斗星,视其所指地平方位,来确定一日之中的十二时辰、一年之中的十二月,谓之"斗健"。如 《史记·天官书》说:

斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。《鹖冠子·环流》说:斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。古画中的北斗绕极卐字符就是这样来的。

宣夜说示意图大象无形,天体是无形的。宇宙时空天体既不是能仅说是圆的也不能仅说是方的,祂高速运转、覆盖和承载和沐浴着万物。像仰河的网纱状一样覆盖着万物,又像甘霖雨露润泽着万物,还像浴池淋洒沐浴万物一样。

所以笔者认为《帛书老子》说“浴神”不死,正是描述太空。老子用“浴神”:两个字概括了:古天文盖天说、浑天说、宣夜说。(万物沐浴在天空之中,运行如伸展、回归运动)

天包着大地和日月星辰,人和动植物如同沐浴其中一样,人和动植物沐浴其中、漂浮太空,天覆地载,日月星辰光照四方,光点投射和精微物质能量穿透我们的身体,人和一切动植物如同颗粒悬浮空中,气和精微物质迅速穿透人的身体,犹如人穿透空气一样。《庄子·逍遥游》:南冥者,天池也。“天之苍苍其正色邪?其远而无所至极邪?”

老子说“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,抟之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。”希夷微的世界混为一体,是谓无状之状、无物之象,是谓惚恍。浑象如沐浴运行的圆球。

北斗七星的斗柄相对于地球不停地旋转的,绕着北天极自东向西转(逆时针),每移动 15 度为一个小时,一天就是24 个小时,每天偏移 1 度就是一个月30 度,每旋转一周天为一年时间。

二、俯察地理、对地理地域方位进行划分,同时对宇宙模式进行探索

伏羲氏这位科学家,他教会人们用阴阳符号,画四象,定五方。根据太阳东升西落,观察地平线,定出东南西北四个位置,同时以人的身体为中心划分为地理五方、同时也定出八方、九州分野。

由此产生了盖天说、浑天说、宣夜说三大模式。

盖天、浑天和宣夜为古天文中的三大学说。天球、北极、北斗、三垣、四象、二十八星宿、日月五星等概念,它们构成了古天文的框架与主脉络,而超越天体的有形世界,最后混沌一体为无形之宇宙。三、观察天文,形成数理科学、古代物理学、生物学、化学、音乐学等学科

大地

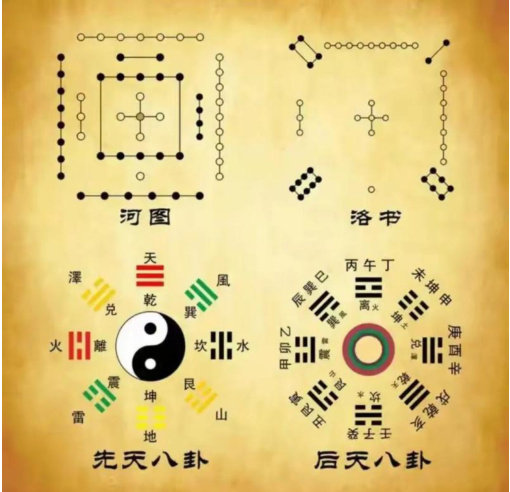

河图洛书,是中国古代流传下来的两幅神秘图案,蕴含了深奥的宇宙星象之理,被誉为"宇宙魔方",是中华古天文、阴阳五行术数之源。河图洛书”是远古时代人民按照星象排布出时间、方向和季节的辨别系统。

河图洛书”是远古时代人民按照星象排布出时间、方向和季节的辨别系统。河图是据五星出没时节而绘成。五星古称五纬,是天上五颗行星,木曰岁星,火曰荧惑星,土曰镇星,金曰太白星,水曰辰星。五行运行,以二十八宿为区划,一般按木火土金水的顺序,相继出现于北极天空,每星各行七十二天,五星合周天三百六十度。洛书是对河图的发展,把河图的“五方四季”发展为“九方八节”,可见洛书是中国古代第二个天文历法数图。河图洛书用黑点和白点表示阴阳、奇数和偶数。通过天文观察对数理规律进行了探索。数理二进制、参伍以变数矩阵、把数理用于立体测量形成几何科学。数理用于研究分子结构形成现代物理学、化学、生物基因学。

综上所述,我国古天文具备一切自然科学的基础,但由于明朝后期和近代中国政治落后的历史原因,我国祖先大量先进的文化和自然科学被西方国家利用后,并被禁锢和封禁,甚至被诋毁为封建迷信,不为世界广泛传播。(作者简介:吕宗诚,原名吕山峰,中国道教协会会员、毕业于陕西师范大学。关中儒学、道派斋醮礼乐、古天文传承人。)

坐地观天,盖天说:天盖着大地。天圆如张盖,地方如棋局。《周髀算经》

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号