- 收藏

- 加入书签

中国建筑发展史

摘要:中国建筑发展历史悠久,可以追溯到数千年前的古代文明时期。建筑艺术是中华文明不可磨灭的重要组成部分。自古以来,中国建筑艺术一直处于飞速发展的状态,不断积累和吸收外来的技术,并形成自己独有的建筑风格与特点。从古代的城墙、宫殿、寺庙到现代鳞次栉比的高楼大厦,中国建筑在不断地演变和发展。本文将简要探讨中国建筑发展的历史,以及它们在文化和艺术方面的影响。

关键词:中国建筑;历史;建设;发展

一、新石器时代

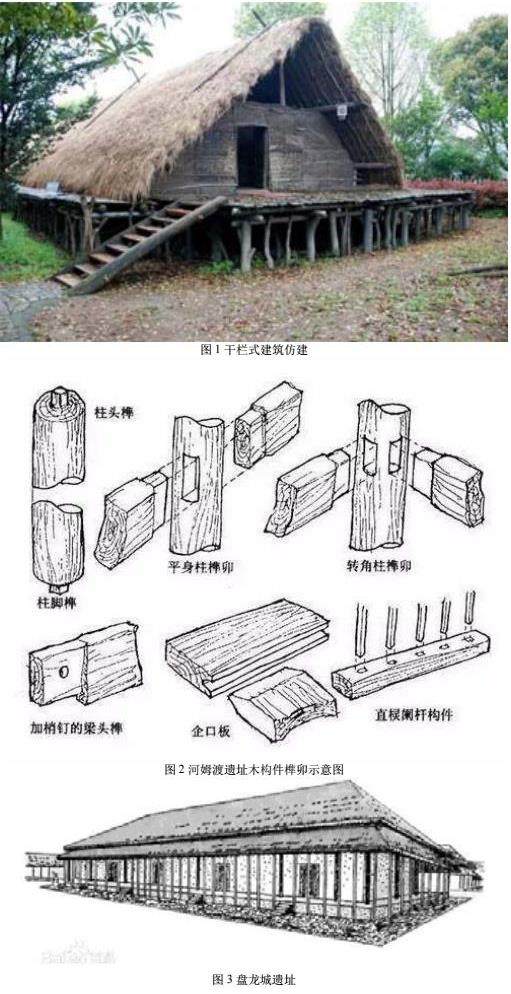

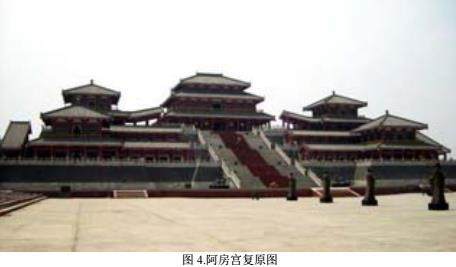

中国古代建筑的发展可以追溯至新石器时代,当时人们开始使用石头和木材建造房屋。中华文明的重要发源地之一的河姆渡遗址就是新石器时代干栏式建筑群的典型代表。干栏式建筑(见图1)是指在木(竹)柱底架上建造的高出地面的房屋,我国史书中将这种建筑称为干栏、高栏、阁栏和葛栏等,主要分布于长江以南地区。这种建筑完美契合江南地区水多地少的特点,让当时的人们可临水而居,免于挖地基,也能在夜晚保护人们免于野兽的袭击。河姆渡人在建筑房屋上部的空间时用柱和梁做成支架,来承托树木枝干结成的屋面,然后铺设茅草或树皮完成屋顶防雨遮阳的工程。这种以粱柱为主的构架结构技术是建筑技术上的一项重大发明,奠定了传统木构古建筑的基础。更值得一提的是,河姆渡遗址时期就有榫卯技术的存在(见图2)。

二、夏商周时期

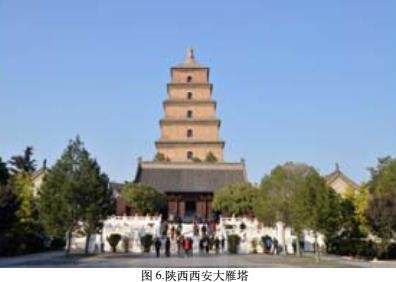

夏商周时期,是建筑发展的一次质的飞跃。夏朝作为我国第一个朝代,受到当时生产力低下的限制,其建筑处于“茅茨土阶”阶段(见图3)。“茅茨土阶”的意思是屋顶是茅草盖的,台阶是由泥土堆砌而成。商朝由于冶铁技术的提高,在青铜器制作,文字的使用以及城市的建设等方面都取得了巨大的进步。所以商朝的建筑技术更为先进,其建筑的规模及数量较过去都更宏伟复杂,建筑类型也更多样,但仍是在夏朝“茅茨土阶”的基础上进行改进。西周时期,受当时严格的等级观念所影响,其建筑发展成布局严整,分区明确的院落,按照登记建造和规划建筑物,并开始使用瓦片作为屋顶。其“三朝五门”制度成为以后历代宫殿的布局原则。瓦片的使用,使房屋更为防雨、防火。墙面更是首次使用由细砂、白灰、黄土混合而成的“三合土”,墙皮厚约0.1厘米,且光滑平整。西周建筑中使用木结构和封闭式的,有中轴线的院落式布局的特点。种种迹象表明,在后世逐渐完善起来的中国古建筑的特征至少在西周时期已具雏形。城墙和宫殿等建筑物耐久性增强,建筑质量也有了很大的提升。

三、秦朝时期

秦朝是我国历史上第一个君主专制中央集权的封建国家,秦王扫六合后,统一货币,统一度量衡,“书同文,车同轨”,同时由集中人力物力在咸阳修筑宫殿,陵墓。秦朝四大建筑-阿房宫、秦驰道、秦长城、秦始皇陵,每一个建筑都很令人震撼,这是在当时的生产力水平下可以达到的建筑最高水准。唐朝诗人杜牧的《阿房宫赋》中:“覆压三百余里,隔离天日。”可见其规模之大(见图4)。秦朝都城咸阳的布局具有独创性,摈弃了传统的城郭制度,大肆兴修离宫。高台建筑在当时极为流行,是当时许多宫殿采用的建筑形式。高台建筑以高大的夯土台为基础和核心,在夯土版筑的台上层层建屋,木构架紧密依附夯土台而形成土木混合的结构体系。秦朝时期建筑技术相对简单,但具有鲜明的特点。秦代建筑以砖、土、石为主要材料,采用大量方砖和条石拼接而成。在建筑结构上,秦代建筑采用了“岩山式”和“夯土墙”等现实环境中存在的自然形态,使得建筑更加贴近自然。秦始皇统一六国后开始修建万里长城和陵墓群,这些建筑坚固耐用,仍能在今天被欣赏到。总之,秦代建筑技术虽然简单,但其鲜明特色仍让后人称道。

四、两汉时期

在秦汉时期,房屋的建筑技术越来越高级。特别是汉朝,发展了很多宏伟的建筑工程,如汉朝两位皇帝的陵墓——汉景帝的霸陵和汉武帝的昭陵,这两座陵墓规模之大、奢华之盛,至今仍令人叹服。而在城市建设上,宫殿、庙宇和民居也出现了很大的进步,特别是建筑结构方面,采用石材和木材,使建筑更加坚固和美观。此时高台建筑减少,多屋楼阁大量增加,庭院式的布局已基本定型,并和当时的政治、经济、宗法、礼制等制度密切结合,足以满足社会多方面的需要——中国建筑体系已大致形成。

在建筑技术方面,两汉时期的建筑工艺相对于以前更加精湛。尤其是在砖瓦施工和木构工艺方面,更是达到了极致。其中,建筑的基础施工技术十分注重,不仅可以考虑到地基的稳定性,还可以应对天然灾害的侵袭,建造出具有较高安全性和舒适度的建筑空间。此外,在砖瓦和木材用量上有了进一步的提高,整个建筑结构更加坚实稳定。

在建筑风格方面,两汉时期建筑有着独具特色的建筑风格。与以往不同的是,两汉时期注重的是实用性和美观性的结合,建筑形式更加灵活多样,更好体现了建筑的功能性。汉代屋顶形势舒展而优美,坡度平缓,屋面多直坡而下,很少反宇,檐口、脊多是直线,很少见到曲脊和起翘的例子,只在脊的末端微微翘起,以筒瓦和瓦当修饰强调。汉时中国传统木构架屋顶的类型基本均已形成——庑殿、悬山、屯顶、攒尖、歇山。以悬山和庑殿顶最为普遍。例如,建筑中常常有着(多进)式的布局,以及飞檐翘角、石雕画栋等多种巧妙的装饰手法,使建筑空间更加开阔(见图5)。

两汉时期建筑的技术和特点,不仅是中国历史上建筑文化的重要组成部分,更为后代守承的建筑文化留下了深刻的印记。

五、隋唐时期

隋唐时期是中国建筑史的重要发展时期,该时期的建筑技术、建筑形式和建筑艺术等方面都取得了巨大成就,对中国历史和世界建筑史都产生了深远影响。

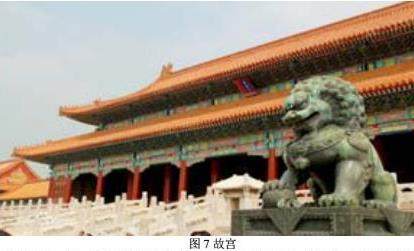

隋代在建造宫殿和城墙方面取得了很大的成就,在城市规划上也开始注重功能布局和街道规划。唐代则是中国建筑史上的黄金时代,著名的建筑工程有大雁塔(见图6)、小雁塔、以及唐代盛世故宫——大明宫等,这些建筑都是高度精细的工艺品,常常被誉为代表中式建筑艺术的绝佳代表作。

建筑材料方面,瓦、砖、木材都得到了广泛应用,尤其是砖瓦结构建筑的发展,标志着从前的土木结构建筑逐渐过时。工艺方面,民间工匠的技术得到了研究和总结,着重发展了斗拱、飞檐、雕刻等技术,使建筑结构更为优美、稳定和精美。

隋唐时期的建筑特点主要表现在建筑形式和建筑装饰上。建筑形式方面,唐代的宫殿和殿堂多采用对称式布局和高台式格局,给人雄伟、庄严的感觉,而且建筑的规模和高度也得到了很大提高。此外,唐代的民间建筑风格也得到很好的发展,多采用方形平面,四合院布局,以及多种精美的建筑雕刻。

由于隋唐时期开放的国家政策,当时的建筑风格也受到了外来佛教文化的影响。此时期的佛教寺庙以建筑体量宏大,飞檐翘角,塔刹高耸,装饰缤纷而著称,独具特色。这些建筑风格影响深远,多年以后还影响了日本和朝鲜的建筑艺术。隋唐时期建筑技术和建筑特点,丰富了中国建筑历史的内涵,并且对后代的建筑历史和文化产生了深远影响。

六、宋元明清时期

宋、元、明、清时期,尤其是明清时期,是中国建筑史上一个不可忽略的时期。这些时期的建筑技术和特点都各具特色。

在宋代,建筑技术得到了长足的发展和完善。宋代建筑的特点是以木材作为主要材料,采用榫卯结构和斗拱体系,形成了独特的“檩条折角”和“三进院落”的空间布局。

元代则出现了砖石建筑技术,大量使用青砖,运用实心墙和带孔墙技术增强建筑结构的稳固性。同时,元代崇尚大规模的建筑设计,如大型宫殿、观音阁等,建筑造型神韵高远,具有浓郁的气势和富丽堂皇的装饰风格。

明代建筑则是中国传统建筑的鼎盛时期。明代建筑依然沿用宋元时期的传统风格,并且加入了自己的特点,如“空间多层次”、“铺砖结构”和“贴墙式木构架”等。这些新技术和构造方法使得明代建筑更具韵味和特色。尽管明朝有短暂的历史,但建筑技术却迅速进步,不少著名的建筑都是在这一时期建成,如故宫、天坛、南京夫子庙等都是明代建筑的代表作品。(见图7)

清代则是中国传统建筑发展的末期,它的建筑技术和特点在既往的基础上趋于成熟和稳定。清代建筑的特点是建筑布局合理,空间分隔明确,随着工业化的发展和西方技术的传入,中国建筑风格逐渐趋向多元化,发展出硬朗、豪华的清宫建筑和西方式的大型建筑。

宋元明清四个时期的建筑技术和特点各不相同,但共同点是都遵循着中国古典建筑的气质和美学标准,同时也吸收了外来文化的影响,形成了自己独特的魅力。这些传统的建筑技术和特点对现代建筑设计仍有很大的启示意义。

七、当代时期

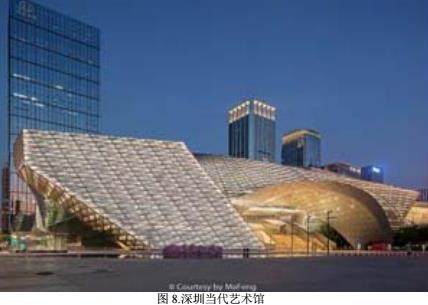

自20世纪初以来,随着工业化和城市化的发展,中国建筑艺术的发展也经历了一系列的变革和探索。在建筑技术和设计理念方面,中国逐渐从传统的手艺工艺向工业化生产转变,建筑材料和结构也更加多元化和高科技。当代建筑技术的发展和创新使得建筑更加高效、环保且美观。当代建筑注重功能、形式与空间的结合,以满足人们不同的需求和感官体验。比如在建筑外立面方面,采用了大量的玻璃幕墙和通透的设计元素,使建筑更具现代感;在材料选用方面,多采用新型环保材料,如可持续性材料,以降低对环境的影响。总之,当代建筑技术的推进和特点的转变,不断促进着建筑的发展和变革,为未来的建筑设计提供了更多的可能性。(见图8)

八、总结

中国的建筑发展历史悠久、丰富多彩。从古代到现代,中国的建筑艺术一直在发展和创新,为我们留下了许多极具价值的文化遗产。中国建筑历史的发展总能体现当时的社会和文化发展状况,而建筑精巧的手工、精美的装饰和深厚的文化内涵都让中国的建筑艺术深受全球关注。它不仅是中国传统文化中的重要组成部分,更是中国创新和发展中的重要方面,对于中国历史和文化的传承有着不可估量的贡献。

参考文献:

[1]张帆. 梁思成中国建筑史研究再探[D].清华大学,2010.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号