- 收藏

- 加入书签

《试论宋诗中的“橘”意象》

摘要:自屈原在《橘颂》中吟咏橘以后,经过历代文人的书写,橘从普通的自然物象逐渐发展为寄托了文人情思的意象载体,即完成了从自然美的审美对象到艺术美的审美对象的审美变迁。本文将聚焦宋诗中的“橘”意象,推演其因审美文化、科学知识等缘故,以“畅神”、影响审美主体等方式完成审美变迁的总过程。并分析因此审美变迁而产生的独特艺术魅力,同时进一步引申其社会功用价值。

关键词:橘;宋诗;审美变迁;艺术魅力

一、引言

屈原在楚辞34种香草香木中唯独选取“橘”作为全篇吟诵的对象,让“橘”迅速博得多方文学评论家的青睐。李青苗学者着重研究先秦《楚辞》中的“橘”,他认为“橘具有内外统一的自然美,可以隐喻屈原内外兼修的人格美”;李荣华学者着重研究“汉唐时期”的“橘”,他认为“橘是忠诚的化身,仁人志士通过歌颂它,表达自己对君主的忠贞之心。”[];李敏学者着重研究宋代“橘”意象的内涵变化,认为“橘成为游子乡思的寄托”[]。

过去研究主要集中在不同时代“橘”意象的内涵变化,极少从审美角度探究“橘”意象从体现自然美到体现艺术美的审美变迁过程。本文将以宋诗中的“橘”意象为基本研究对象,聚焦此审美变迁过程的探究,通过文献研究法、定量分析法、因素分析法等多种方法得出“橘”意象因受审美文化、科学知识、经济状况等因素影响而以“畅神”等方法实现审美变迁的结论,最后阐释其审美变迁而产生的独特艺术魅力,并立足现实,展望“橘”意象的现实功用价值。

二、识问题:审美变迁状况

先秦至宋代,“橘”意象整体上呈现出了从自然美转向艺术美的审美变迁状况,局部上呈现出了艺术美中不同内涵的分化。

从美的形态看,实现了从纯粹的自然美向艺术美的转型。先秦时期,屈原在《橘颂》中写道:“青黄杂糅,文章烂兮。”此时,屈原完全在通过“青黄”色彩的和谐,“橘”形体的“章整匀称”来描绘“橘”自然美的感性形式。而在宋代,“满林饱风霜,千奴列亭晴”体现着一脉相承的坚贞品格.“橘”被赋予的主观情思越来越多,艺术美的特性也越来越明显。

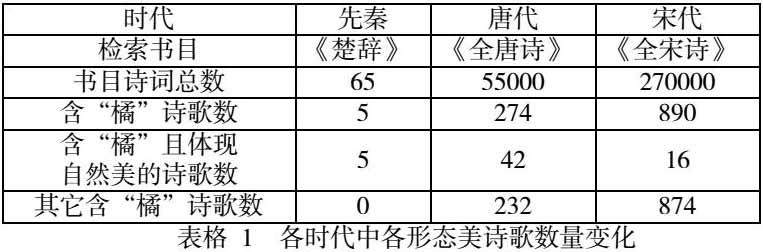

本文选取先秦《楚辞》,唐代《全唐诗》,宋代《全宋诗》三个具有代表性的诗集,横纵向对比其含“橘”诗歌中,体现自然美的诗词数量的变化.

由表格 1可推测,由先秦到宋代,将“橘”作为一种自然风光来描述的诗越来越少,诗人们大多将他作为一种寄托自己心志的事物,即自然美向艺术美的转型。

三、溯其因:审美变迁的原因及方式

(一)审美文化

宋代运用“橘”意象的诗歌较之单纯描绘“橘”形体美的前代诗歌,有一突破性审美意蕴转变,即宋代诗歌中出现了用“橘”来表达“淡泊悠闲”之意的用法,这与宋代禅宗美学的文化大背景有着密不可分的关系。禅宗美学认为“美在意境”,在宋代,“橘”常与“林”“篱”“山”等词合用,来营造恬静悠远的意境,如“橘林春色满江村”。同时,禅宗美学提出“虚而万境入”,倡导远离世俗烦扰,具有极强归隐思想[],这也促使诗歌意象因“使人畅神”的需求完成审美变迁,增添“向往归隐”的艺术美意蕴。

(二)科学知识

在宋代,人们对橘的种类有了更加详细的了解,因此在他们的诗歌创作中,常常会用不同的橘。如:“盧橘楊梅次第新”。此外,宋人已明确认识到“橘生江南”而不是“橘生淮南”,因此在诗词中很少再出现“橘生淮南则为橘”的说法,广为吟诵的变成了“橘受天命,生于江南”[]。

通过影响审美主体的方式,宋代“橘”意象成功完成审美变迁。

(三)经济状况

宋代农业生产相对稳定,农民使用了更高效的农具和农作物种植技术,如水稻的早稻等,提高了农产品的产量和质量[]。同时,商业活动相对活跃,城市和市场的发展迅速。商人和手工业者的阶层得到了扩大,商业贸易逐渐成为经济的重要组成部分。

较为繁荣的经济状况和和较自由的商品贸易环境为“橘”的大量种植提供了条件[],曾有记载“鱼虾集橘市”。因此,“橘”逐渐成为了财富的象征,意蕴进一步丰富。

综上所述,审美变迁的原因主要有审美文化,科学知识和经济状况三部分,并通过“畅神”,“影响审美主体”等方式完成审美变迁。

四、析其果:审美变迁的影响及对现代的启发

(一)审美变迁的影响

艺术美作为自然美的完美再现,含有主体与自然的圆融,为宋代诗歌增添了新的艺术魅力。

主要体现在修辞手法方面,宋代诗歌中运用“橘”来化典故的句子越来越多,比如贺铸的《晓登柏子岗回望金陵怀寄钟山泉禅师》:“誓将迁枳根,待变江南橘”,诗人以橘自喻,表达了他要摒除杂念、坚持忠贞的追求[].

“橘”在应用于艺术手段时,被赋予了许多审美主体的情思及想象,同时化用典故,显得更加抽象委婉,具有极大的艺术魅力。

(二)对现代的启发

艺术美较之自然美更具有精神性,有更厚重的内涵。“橘”意象从自然美到艺术美的审美变迁影响也向我们展示了“美美相融”的强大力量。在现实生活中,许多地区面临自然作物难以出售的问题,这种情况想要改善,其实可以于自然景物中汲取形式美,制作充满诗意的特色文化标语,增强艺术美成分,从而打通产品销售渠道

当然,自然美也保留着其最本真的价值[],如在艺术创作中加入乡村研学等实地感受自然的环节,也会为艺术赋予生机与活力。

综上所述,同一事物美的形态顺应时代要求的转变,如合理利用,便能解决现实生活中出现的棘手问题。

五、结语

宋诗中的“橘”因审美文化、科学知识、经济状况等方面原因以“畅神”、“影响审美主体”等方式成功完成了从自然美到艺术美的转变,同时,这一审美变迁过程也引发了更深的思考,如合理进行美的形态的转变,或能以美学手段解决现实生活问题。

参考文献:

[1] 李荣华,张本海:汉唐时期橘意象的发展与演变,徐州工程学院学报(社会科学版),2016年,第79-83页

[2] 李敏,祁伟:浅析宋诗中的橘意象,景德镇学院学报,2019年,第64-69页

[3] 蒋伟:道家哲学与山水艺术,湖南师范大学,2014年

[4] 陈未鹏:宋词与地域文化,苏州大学,2008年

[5]莫山洪,杨素萍:咏橘诗与文人情怀,广西民族师范学院学报,2017年

[6]张友亮:博大精深橘文化,湖南省园艺学会.园艺学文集,2005年

[7]马里扬:北宋士大夫词研究,北京大学,2012年

[8]胡友峰:康德美学中自然与自由观念研究,浙江大学,2007年

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号