- 收藏

- 加入书签

基于国六排放标准背景下汽车发动机节能减排技术及展望

摘要:随着世界各国汽车数量的不断增加,环境污染问题亟待解决。节能减排和提高发动机的能量利用率已经成为这个时代对汽车的新要求。发动机机内净化技术、机外净化技术在一定程度上提高燃油经济性,减少尾气排放。本文主要对机内净化技术、机外净化技术两种途径入手,并对下一阶段发动机节能技术进行展望。

关键词: 国六排放;汽车发动机;节能;减排

Abstract: With the continuous increase of the number of cars in the world, the problem of environmental pollution needs to be solved urgently. Energy saving and emission reduction and improving the energy utilization rate of the engine have become the new requirements of modern cars in this era. Engine internal purification technology and post-treatment technology can improve fuel economy and reduce exhaust emissions to a certain extent. This paper introduces the engine purification technology and the engine energy saving technology.

Key words: state six emissions; automobile engine; energy saving; emission reduction

引言

2016年12月,生态环境部(原环境保护部)联合国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6—2016),明确要求国六标准的实施分为A、B两个阶段,第一阶段自2020年7月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国6a限值要求。第二阶段自2023年7月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国6b限值要求。同时,明确提出道路实际排放测试(以下简称RDE)试验在2023年7月1日前仅监测并报告结果。在具体实施环节,RDE试验结果符合标准限值要求的,企业可自主选择在试验报告上登记“仅监测”或“满足标准限值”。自2023年7月1日起,所有“仅监测”车型不能继续生产及销售,所有生产及销售的轻型汽车RDE试验结果均应为“满足标准限值”。

随着“双碳”目标的提出及相关政策的实施,内燃机行业的相关研究者提出:提高发动机热效率是内燃机行业实现“碳达峰”与“碳中和”的主要抓手。其中,潍柴动力于2020年发布了全球首款热效率高达50%的商用柴油机;2021年实现全球首款柴油机本体热效率51.09%,可实现油耗、CO2排放分别降低10%。但发动机燃烧与排放的优化,依然是各厂商及行业研究者亟需解决的难点,机内净化和机外净化是当前排污的主要技术手段。本文旨在通过对机内净化技术与机外净化技术的介绍,对从事发动机排放物研究的学者提供理论依据。

1发动机国六排放法规技术方案

国六标准的实施,有利于重型柴油车的排放大幅降低,其中HC下降70%,NOx下降80%,PM下降50%,排放限值如表1所示。发动机国六排放法规技术方案如图1所示,由图可知:国六法规技术方案主要从机内净化技术耦合机外净化进行展开。

2 机内净化技术

机内净化技术是指采用优化缸内燃烧,缸内直喷、增压等方式达到提高燃烧效率、降低污染物排放以及满足排放法规的技术手段。

2.1 CAI技术

Controlled Auto Ignition(CAI)汽油机可控自燃技术[1-2],是一种独特的燃烧方式。在燃烧室内引人新鲜混合气的多点自燃。这种方式燃烧相对迅速,更接近理想的燃烧过程。CAI使发动机运行在低负荷时,节气门可以全开或接近全开,明显改善燃油消耗。这种燃烧方式中高达45%的燃油能量可以转化为有用功。

2.2 HCCI 技术

HCCI(Homogeneous Charge Compression Ignition)均质充量压缩燃烧技术[3-4],HCCI是一种全新的内燃机燃烧系统,既不同于非均质充量压缩点燃的柴油机,又不同于均质充量火花点燃的汽油机,因此称为内燃机的第三种燃烧方式,是当前内燃机燃烧的一个研究热点。HCCI由于采用压燃技术着火更加全面、燃烧过程也更加迅速,这样的特性使得燃烧快速又充分,既提高了热效率同时又降低了颗粒物与氮氧化物的排放。

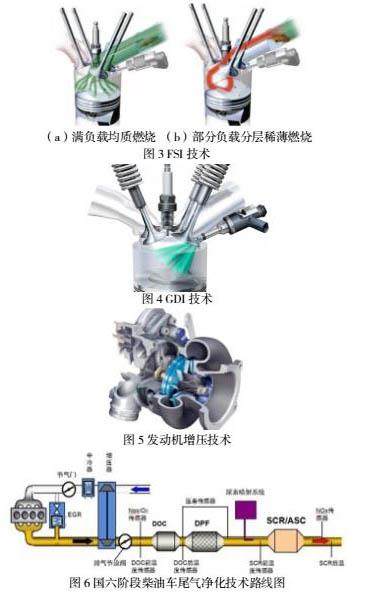

2.3 FSI技术

FSI (Fuel Stratified Injection)燃油分层喷射技术[5],是直喷式汽油发动机领域中的一项新技术。根据发动机在低负荷和全负荷两种状态时采用两种不同的注油方式来分别实现稀薄燃烧和均匀燃烧它在发动机同等排量的情况下,将发动机的动力性和燃油经济性几乎最大程度地结合起来。可以说是当代汽车发动机新技术中最为先进,也是成熟的燃油直喷技术。这项技术最大的优势就是在提供大的输出功率和扭矩的同时,还能能够提高发动机的燃油经济性和降低尾气排放。

2.4 GDI技术

Gasoline Direct Injection(GDI)缸内直喷技术[6-7],将燃油喷嘴安装于气缸内,直接将燃油喷入气缸内与进气混合。喷射压力也进一步提高,使燃油雾化更加细致,真正实现了精准地按比例控制喷油并与进气混合,并且消除了缸外喷射的缺点。同时,喷嘴位置、喷雾形状、进气气流控制,以及活塞顶形状等特别的设计,使油气能够在整个气缸内充分、均匀的混合,从而使燃油充分燃烧,能量转化效率更高。GDI能适时、适量进行汽油的加喷、补喷,通过汽油的挥发作用,带走大量缸内热量降低汽缸温度,从而减低爆震的机率。

2.5发动机增压技术

发动机增压技术[8]通过引入更多的混合气进行缸内燃烧,能够将发动机的动力提升35%-60%。增压发动机并非一直通过进气增压来工作,在不需要增压的情况下,发动机的工作原理与自然吸气发动机是一致的。增压发动机可以在比较小的排量下输出强劲的动力,达到省油的效果,并在大负荷以及全负荷的情况下,满足大功率输出的要求。发动机增压器分为机械增压器、废气涡轮增压器以及复合增压器三种类型。

3机外净化技术

柴油机尾气后处理研究围绕着NOX和PM的消除展开, 均已出现诸多的净化措施。国六阶段柴油车尾气净化技术主要包括废气再循环(EGR)、氧化型催化器( DOC)、柴油机颗粒捕集器(DPF) 和选择性催化还原系统(SCR)和氨逃逸捕集器(ASC)。国六阶段柴油车尾气净化技术路线图如图5所示,汽车机后尾气处理系统中,EGR、DOC、DPF、SCR、ASC的作用见表2所示。

3.1EGR技术

EGR(Exhaust Gas Recirculation)废气再循环技术[9],通过把发动机排出的部分废气重新引入进气管,与新鲜混合气混合进入缸内反应,可降低燃烧温度和氧浓度,使NOX的生成受到抑制。汽油机中使用EGR技术,会导致末端混合气温度升高,增加了爆震的可能性,因此需要匹配中冷器对混合气进行适当降温。

3.2 DOC技术

DOC(Diesel Oxidation Catalyst)氧化型催化转化器[10],是安装在发动机排气管路中,通过氧化反应,将发动机排气中一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)转化成无害的水(H2O)和二氧化碳(CO2)的装置。同时,将不活泼的气体NO,转化成活泼的NO2。

3.3 DPF技术

DPF(Diesel Particulate Filter)柴油机颗粒捕集器[11-12],采用壁流式过滤通道,排气只能从每个通道的壁面小孔互相渗透。DPF由很多细小的孔道组成,相邻孔道一端出口封闭,一端入口封闭,孔道壁面有微孔。壁流式颗粒捕集器由具有一定孔密度的蜂窝状陶瓷组成,通过交替封堵蜂窝状多孔陶瓷过滤体,排气流被迫从孔道壁面通过,颗粒物分别经过扩散、拦截、重力和惯性四种方式被捕集过滤。

3.4 SCR技术

SCR(Selective Catalytic Reduction)选择性催化还原技术[13],通过喷嘴喷射尿素水溶液,水解产生的氨气将尾气中的NOX还原成无毒的N2。还原反应在较高的温度范围(870-1100℃)内进行,不需要催化剂,称为选择性非催化还原(SNCR);还原反应在较低的温度范围(315-400℃)内进行,需要催化剂,称之为选择性催化还原(SCR)。由于NH3可以选择性的与NOx反应而不是被氧气氧化,因此反应称为选择性的。目前SCR用到的催化剂主要有TiO2为载体,V2O5为活性物质的平板式催化剂。

3.5 ASC技术

Ammonia Slip Catalyst(ASC)[14] 氨逃逸催化器加装在SCR后端,通过催化氧化作用降低SCR后端排气中泄漏出的氨(NH3)的装置,通过NH3与O2反应生成氮气和水达到捕集氨的效果。

4展望

按照国务院印发的《十四五节能减排综合工作方案》及七部委联合发布的《减污降碳协同增效实施方案》要求,研究下阶段轻型车、重型车及油品标准,推动移动源污染物与温室气体协同控制。

(1)持续降低污染物排放。加大对轻型车VOCs和重型车NOx的排放控制,尤其是实际行驶中降低排放,仍然是我们的重点。由于新的控制技术应用,也会对NH3等非常规污染物排放加强关注。

(2)研究污染物和温室气体协同减排控制。借鉴欧美经验,结合我国实际,在测试规程、排放限值等方面实现协同,推动污染物和温室气体排放全工况标定,达到真实环境下的排放控制目标。

(3)关注非尾气排放等新的国际热点,比如刹车磨损颗粒物排放等将持续关注。

5结论

随着国六排放法规的逐步实施,对柴油机尾气排放提出了更高的要求,从机内净化技术,到尾气后处理技术,都取得了一定的成果。在未来较长一段时间内,内燃机以其较高的热效率、技术成熟度、可靠性及耐久性,在公路运输领域将会长期占有一席之地。

参考文献

[1]王新颜.汽油机火花点火—可控自燃混合燃烧机理研究[D].天津大学,2016.

[2]宋康谢辉.汽油机火花点火-可控自燃混合燃烧的主动抗扰自趋优控制[J].内燃机学报, 2022, 40(6):543-551.

[3]吴涛阳,李国田,郝婧,等.基于HCCI的内燃机高效清洁燃烧技术研究进展[J].动力系统与控制, 2022, 11(3):5.

[4]W.B. T R,Martin S,S.G. H, et al. Biodiesel for HCCI engine: Prospects and challenges of sustainability biodiesel for energy transition[J]. Results in Engineering,2023,17.

[5]Long L,Yue W,Yang W, et al. Exploration of environmentally friendly marine power technology -ammonia/diesel stratified injection[J]. Journal of Cleaner Production,2022,380(P1).

[6]李家琛,葛蕴珊,王浩浩等.缸内直喷汽油车颗粒物化学组分特征[J].环境科学,2022,43(12):5464-5469.

[7]T. N,K. S P,Kumar R K, et al. Design of Low-Power 10-Transistor Full Adder Using GDI Technique for Energy-Efficient Arithmetic Applications[J]. Circuits, Systems, and Signal Processing,2023,42(6).

[8]Munseok C,Kwonse K,Dooseuk C. AIS Technology for Increasing the Usability of LFG Fuel for SI Engine[J]. International Journal of Automotive Technology,2022,23(1).

[9]官维,盛利,王辉,等.基于高低压EGR技术实现高效天然气发动机燃烧[J].内燃机学报, 2023, 41(1):25-32.

[10]Melike I,Erhan G,Sevil V, et al. The used automobile catalytic converter as an efficient catalyst for removal of malathion through wet air oxidation process[J]. International Journal of Hydrogen Energy,2023,48(17).

[11]Shenggang G,Yu Z,Xiaoxue Z, et al. Thermal management strategy for active regeneration of diesel particulate filter[J]. Journal of Engineering and Applied Science,2023,70(1).

[12]卢奕睿,施蕴曦,蔡忆昔等.NTP再生DPF孔道内沉积颗粒物的理化特性[J].内燃机学报,2023,41(04):307-314.

[13]Rushana K,Sarah K,Alla D, et al. Zeolite Synthesis in the Presence of Metallosiloxanes for the Quantitative Encapsulation of Metal Species for the Selective Catalytic Reduction (SCR) of NOx.[J]. Angewandte Chemie (International ed. in English),2023.

[14]Wenjie L,Yifei L,Shinian L, et al. Commercial SCR catalyst modified with different noble metals (Ag, Pt, Pd) to efficiently remove slip ammonia and NOx in the flue gas[J]. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,2022,138.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号