- 收藏

- 加入书签

青少年社会工作介入家庭教育的“三位一体”新路径创新研究

【摘要:】背景和目的:随着家庭教育立法推进与"双减"政策实施,传统家庭教育模式面临转型需求。本研究针对青少年社会工作介入家庭教育存在的路径单一、资源整合不足等问题,探索构建"家庭-学校-社会"协同育人新模式,旨在提升家庭教育专业化水平,促进青少年全面发展。方法:采用文献研究法、问卷调查法和访谈法,探索构建新型家庭教育介入模式,搭建多主体参与框架。结果:构建“家庭正面教育-学校预防教育-社会协同教育”的三位一体新型家庭教育模式,整合多元主体,以国家支持、社会协同的方式,通过“引导”、“赋能”帮助家长转变教育理念,提高教育能力,促进家庭教育科学发展。结论:该模式突破传统家庭教育局限性,为社会工作介入提供可复制的实践路径,有利于促进青少年全面发展,优化社会教育理念,助力构建多元化社会教育新生态。

【关键词】:青少年社会工作;家庭教育;三位一体;

【中图分类号】G文化、科学、教育、体育

青少年是国家未来与民族的希望,其成长质量关乎社会可持续发展。随着《家庭教育促进法》的实施与“双减”政策的推进,家庭教育从“私人领域”上升为“国家战略”[1],但实践中仍面临严峻挑战:城乡结合部家庭面临教育资源的匮乏,传统家庭教育的代际传承功能在城镇化进程中加速弱化等。这使得青少年心理健康问题、亲子关系冲突等矛盾日益凸显,亟需系统性解决方案。社会工作作为连接家庭、学校与社会的桥梁,具备独特的资源整合优势与完善的系统性视角。利用社会工作为中介的“三位一体”新路径,既能弥补传统家庭教育模式的碎片化缺陷,又能回应政策对协同育人机制的制度要求。

1 概念界定

1.1青少年社会工作

社会工作是秉持利他主义价值观,以科学知识为基础,运用科学的专业方法,帮助有需要的困难群体解决其生活困境问题,协助个人及其社会环境更好地相互适应的职业活动。定义指出,社会工作本质上是一种职业化的助人活动,其特征是向有需要的人特别是困难群体提供科学有效的服务[2]。青少年社会工作则是在社会工作的基础上,将工作对象聚焦到全体青少年,运用科学专业的服务方法去解决青少年成长过程中的各类问题,以促进其全面发展,进而促进社会和谐发展[3]。其内涵分为广义和狭义两种。狭义上是一种事后补救性工作,针对一般青少年,特别是发展发生偏差的青少年为对象,采取多种服务手段,纠正青少年发展偏差,促进青少年健康成长。广义上是面对所有青少年,无差别为青少年健康成长所提供的一切服务,涵盖了能增进青少年健全发展的各项措施。本文中的“三位一体”新路径服务的是广义上的青少年社会工作。

1.2 家庭教育

2021年发布的《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《教育促进法》)将家庭教育界定为父母或者其他监护人为促进未成年人全面健康成长而实施的各方面的培育、引导和影响。家庭教育在根植于历史土壤的同时,根据时代背景和时代精神的嬗变而不断调整。[4]《教育促进法》强调了父母的教育功能,通过“引导”和“赋能”,帮助家长转变教育理念,引导家长按照科学的方法、理念去教育孩子;同时直面家长的困难和困惑,以国家支持、社会协同的方式,合力帮助家长学习相关知识、提升教育能力。本文以政策为导向,以青少年社会工作介入家庭教育的“三位一体”新路径视角为相关工作提供新思路和新方向。

2研究背景

2.1国内研究现状:

当前我国青少年社会工作介入家庭教育不够全面且提供的服务有限。有学者指出青少年社会工作在介入过程中未充分利用学校等资源,仅仅针对家庭进行服务。社会工作者介入过程中与家庭成员接触时间有限,活动内容不够充实,无法给予十分有效的帮助,社会工作者应为案主链接各类资源提供帮助,此时需要各方力量的支持和协助[5]。

当前青少年教育存在学校、社会与家庭脱节的现象,家庭教育的主体不仅在家庭,外界与家庭有着诸多内在联系和相互无法替代的个性功能。目前全社会支持和维系家庭教育的氛围没有形成,整个社会家庭教育公共服务相对滞后,指导市场比较混乱[6]。并且家庭、学校与社区未能打破信息堵点,教育资源的利用也未得到整合。应当鼓励社会工作者与志愿者参与家庭教育指导服务工作,提升家长家庭教育能力,构建家庭支持网络,有效促进家庭教育专业化进。

2.2国外研究现状:

青少年社会工作介入家庭教育专业能力欠缺。介入过程中遇到的突发情况处理缺少经验,理论知识和实践经验联系不足,介入未将理论知识充分运用。有研究进一步发现[7]明确指出社会工作者介入中存在实务经验不足,自我管理、自我引导和自我支持力量需要进一步培育。此外,社会工作者介入不足,专业能力有限与能力发挥有限使得介入效果有待提高。

介入效果甚大,但社会工作专业的单一力量无法提供系统性支持。相关研究表明[8]社会工作者在介入家庭教育的过程中,承担角色众多,无法将各个角色扮演好。有研究进一步建议[9]会工作介入是帮助家庭教育的有效方法之一,应该将社会工作带入人们的生活中去,培养社会工作专业人才在各领域中深入学习,拓展广度,链接社会资源,提供专业服务。并且干预体系的完善需要突破单一专业依赖,构建多主体协同的支持网络。

3 研究意义

3.1 理论意义

本研究突破传统家庭教育单主体局限,其一构建"双圈互动"模型,通过家庭内部亲子关系重塑与外部"家-校-社"协同网络的双循环架构,首创家庭教育生态化范式;其二将社会工作深度融入家庭教育领域,构建社会工作介入平台,为该领域提供多维度支撑。

3.2 实践意义

通过家长能力提升机制、学校支持系统、社会资源网络的三位一体建设,有效解决家庭教育问题;创新"家庭主导-学校指导-社会协同"治理模式,打造社区家庭教育指导平台与志愿服务体系,形成可复制的基层治理实践样本;通过模式推广实现青少年发展、家庭和谐、社会进步的三重效益,推动教育生态系统优化升级。

4 青少年社会工作介入家庭教育策略

4.1研究方法及思路

本研究以“问题导向—理论构建—实践验证”为主线:基于“人在情境中”的社会工作理念,结合家庭教育政策文本,梳理国内外研究脉络。通过问卷调查与深度访谈,剖析青少年社会工作介入家庭教育的现存问题;提出“家庭正面教育—学校预防教育—社会协同教育”三位一体模型,整合家长、教师、社工、志愿者等多元主体,依托试点社区实践,验证可行性与推广价值,形成可复制的家庭教育支持体系。

4.2构建三位一体新型家庭教育模式

在综合调研结果的基础上,构建出一个“家庭正面教育-学校预防教育-社会协同教育”的三位一体新型家庭教育模式。

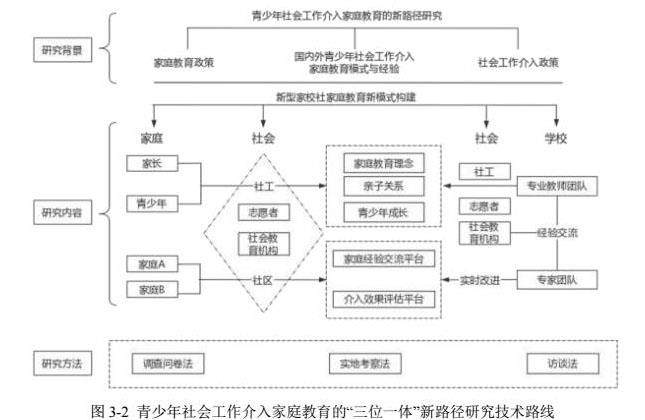

如图3-2研究技术路线图所示,该模式具体包含以下三个方面:

明确家庭关键地位,转变家庭教育理念。家庭教育是所有教育的前提和基础[10],其重要性不言而喻。通过介入家庭教育,明确家庭教育的关键地位,积极寻求学校、社区的教育帮助,整合家庭教育新资源,不断提升家庭教育新理念,为青少年营造良好的家庭氛围。

创新学校教育思想,提供点对点服务。学校改变传统的教育模式,着力构建专业教师团队,通过心理辅导、人生价值观的引导积极参与家庭教育,教师团队间接参与亲子关系的培养中,为家庭教育牵引正确方向[11]。构建家庭教育档案,增强教育的针对性,更好地满足不同家庭的教育需求。

丰富社会参与主体,培养教育新环境。社区搭建效果评估平台和经验交流平台,收集家庭教育实例进行深入分析,为家庭提供宝贵经验,并对家庭教育实时进行效果评估。社会工作者联合志愿者以及社区人员充当“黏合剂”,积极参与家庭教育指导,为青少年提供丰富的实践机会,实时关注并妥善解决家庭教育问题,共同营造有利于青少年成长的良好社会教育环境[12]。

经这一新型家庭教育模式的系统构建,家庭、社会、学校等多元主体形成合力,共同作用于推动青少年在认知能力、情感体验、行为表现等多维度实现全面发展。持续优化社会教育理念,积极构建起更为系统、完备且具有科学性的社会教育体系,实现青少年教育的多元化发展。

5 青少年社会工作介入家庭教育的优势分析

一是专业理念的系统性应用。秉持"人在情境中"专业理念,将家庭置于社会生态系统中综合分析,通过社会工作介入,系统剖析家庭互动模式、代际关系及环境资源要素,为家长提供兼具理论依据与实操性的指导策略。二是资源整合的跨领域联动。打破家庭、学校、社区壁垒,构建"三位一体"协同网络:建立"家校社"教育模式,整合心理咨询师、教育专家、志愿者等专业力量,形成多元化家庭教育支持体系。三是服务模式的动态化创新。突破单向指导模式,构建"过程性陪伴+动态评估"机制:建立家庭教育成长档案,实时追踪家庭关系变化,动态调整服务方案,实现精准化干预。四是政策执行的实践转化能力。作为政策落地桥梁,社工参与社区家庭教育指导站建设[13],将《家庭教育促进法》等政策要求落实到位,提升政策执行效能。

6 结语

本研究通过构建“家庭正面教育—学校预防教育—社会协同教育”三位一体模式,创新青少年社会工作介入家庭教育路径。该模式整合多元主体资源,有效破解了传统家庭教育中资源分散、方法单一等问题,在提升家长教育能力、改善亲子关系、优化青少年成长环境等方面展现出显著效能。研究不仅拓展了青少年社会工作的实务领域,也为家庭教育专业化发展提供了理论支撑与实践样本。

然而,本研究仍存在一定局限:一是受地域与时间限制,试点范围于单一,模式普适性需在更广泛地区验证;二是长期效果评估机制尚未完善,需通过跟踪研究进一步检验模式的可持续性;三是社会力量参与的激励机制仍需细化,部分社区资源整合存在行政化倾向。未来研究可从这三方面深化,期待本研究能为新时代家庭教育改革提供有益参考,助力构建政府主导、社会协同、家庭尽责的青少年成长支持体系。

参考文献

1.华伟.《中华人民共和国家庭教育促进法》的立法宗旨、法律内涵与实施要求[J].南京师大学报(社会科学版),2022,(03):58-67.

2.王思斌.我国诸社会工作之内涵及其比较分析[J].中国社会工作,1998(1):23-25

3.韩天意. 青少年社会工作服务项目的评估研究[D].南昌大学,2024.DOI:10.27232/d.cnki.gnchu.2024.000237.

4.武海英,赵蕾蕾.新时期家庭教育的内涵、现状与对策[J].河北师范大学学报(教育科学版),2022,24(3):133-140

5.吴小燕.论社会工作介入家庭教育的发展[J].社科纵横,2015(03):283.

6.曹瑞.全社会为家庭教育赋能 护航未成年人健康成长[J].中国民族教育,2021(12):8-11

7.Givertz, M., & Segrin, C. (2012). The Association Between Overinvolved Parenting and Young Adults’ Self-Efficacy, Psychological Entitlement, and Family Communication. Communication Research, 41(8), 1111–1136.

8.Renner, LM, Driessen, MC.Family violence content in baccalaureate and master's level social work programs[J].JOURNAL OF SOCIAL WORK,2023(23):243-264.

9.Callahan, C、Frey, JJ、Imboden, R.A Financial Social Work Certificate Program for Community and Family Practitioners[J].FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF CONTEMPORARY SOCIAL SERVICES,2021(103):78-85

10.文晶.简论家庭教育的地位及作用[J].现代教育科学,2003,(06):45-46.

11.李海燕,虞开宏.学校加强家庭教育指导的实践路径——以乐山市第七中学家庭教育指导路径为例[J].教育科学论坛,2024,(35):77-80.

12.吴巧敏,杨婷婷.社会工作促进家庭教育指导的理念与实践[J].中国社会工作,2022,(10):16-17.

13.韩静.系统论视域下社区家庭教育指导服务体系构建[J].湖北开放大学学报,2024,44(03):17-22.

【基金项目】:2023年省级大学生创新创业计划项目,《青少年社会工作介入家庭教育的“三位一体”新路径创新研究》,项目编号:S202310632210

项目基金: 四川新农村乡风文明建设研究中心2023年度课题《医学生志愿服务助推四川乡风文明治理的创新机制研究》(项目编号:SCXN2023-010)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号