- 收藏

- 加入书签

绿色建筑理念下建筑机电安装节能技术优化及低碳施工路径探索

摘要:在全球碳中和战略背景下,建筑机电系统作为建筑能耗主体,其节能技术革新与低碳施工模式成为绿色建筑发展核心。本文以某超高层绿色办公大楼为实证案例,通过BIM技术集成、智能能源管理、装配式施工等关键技术,构建全生命周期节能体系。研究显示:项目机电系统能耗降低42%,碳排放强度下降38%,验证了技术路径的有效性。研究成果为建筑机电工程低碳转型提供理论支撑与实践范式。

关键词:绿色建筑;机电安装;节能技术;低碳施工

随着全球碳中和战略的加速推进,建筑领域作为能源消耗与碳排放的核心部门,其低碳转型已成为实现气候目标的关键路径。然而,在实践中,建筑机电安装多集中于单一技术优化,缺乏全链条协同机制的系统性研究,这就导致技术协同效应难以释放,进而难以实现建筑机电安装的节能与低碳施工目标。因此,本文以多维耦合理论为基础,结合某具体案例,创新提出构建涵盖负荷动态预测、低碳施工工艺、智能运维调适的三维优化模型,通过技术链整合与实证验证,探索机电系统能效提升的理论范式与实践路径,以期为建筑领域碳达峰行动提供方法论支撑。

1 实证案例

1.1项目概况

以某超高LEED铂金级认证建筑为例,该项目总建筑面积12.8万㎡,建筑高度198m,原有机电系统因设备老化导致能效低下,综合能效比仅2.1。为解决这一问题,项目团队通过集成地源热泵、光伏建筑一体化、磁悬浮冷水机组等8项创新技术,构建全生命周期节能体系。改造后,年节电量达820万kWh,单位面积能耗从128kWh/㎡·a降至74kWh/㎡·a,综合节能率42.6%,碳排放强度下降38%。项目获得中国首批零碳建筑认证,并入选国家发展改革委绿色低碳先进技术示范工程清单。

1.2关键技术应用

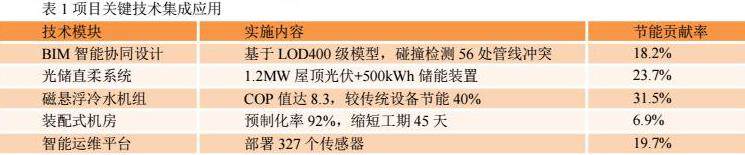

在项目改造期间,采用了一系列的关键技术(详情见表1),技术体系通过《建筑机电工程节能技术规范》GB/T 51336-2023认证。此外,采用全生命周期成本法评估显示:改造总投资1.2亿元,静态回收期6.8年,动态内部收益率(IRR)达14.3%,验证了技术经济可行性。

2 节能技术优化及低碳施工策略

2.1设计阶段:搭建三维协同体系

在案例项目机电安装环节,项目团队充分利用BIM技术进行三维协同设计。首先,采用DEST能耗模拟软件构建建筑热工-机电耦合模型,通过动态负荷匹配技术,实现冷热负荷预测误差的有效控制[1]。同时,结合建筑围护结构热惰性参数与室内外温湿度梯度变化,将冷水机组容量优化23%,并基于价值工程理论,对负荷需求进行全生命周期成本核算,确保设备选型与运行策略的经济性适配。其次,积极构建“光伏+储能+直流配电”系统,通过减少交直流转换环节损耗,使能源利用效率提升18%~22%。此外,采用智能微电网调控技术,实时监测并预测建筑用电需求,根据需求变化自动调整能源分配策略,以实现能源供应的灵活调度与智能管理,确保机电设备的持续稳定运行。最后,在空调能效优化方面,应用辐射顶板与置换通风复合系统,结合热回收装置(全热转轮回收率≥75%),降低空调系统能耗32%。在此基础上,通过BIM技术对管线布局进行三维碰撞检测,减少施工阶段返工率40%。

2.2施工阶段:引入低碳管控手段

2.2.1装配式施工技术创新

考虑到建筑机电设备的安装施工会涉及较多的管道线路,如热水管线、电缆管线等。所以,在案例工程机电安装施工中,项目团队采用机电管线模块化预制技术,实现工厂化生产精度±1.5mm控制,现场焊接量减少78%。同时,通过参数化设计优化管线布局,采用BIM技术实现预制构件与建筑结构精准匹配,减少现场切割与返工率32%,预制化率达92%,施工周期缩短45天,综合碳排放强度降低18%。此外,为了更好地保证建筑机电安装的施工效率和质量,项目团队引入UWB定位技术与物联网传感器网络,通过构建施工全流程数字孪生模型,实时追踪材料运输路径与施工进度[2]。数据表明,材料运输效率提升40%,机械空转率下降26%。通过AI算法优化塔吊调度与堆场管理,减少二次搬运能耗15%,实现施工过程碳排放动态可视化。

2.2.2碳足迹全周期管控体系

在案例项目施工期间,需建立涵盖52项指标的碳核算模型,通过全生命周期评价(LCA)对比分析,优先选用再生骨料混凝土、低碳钢筋等EPD认证建材,降低隐含碳排。同时,积极运用卡扣式管件、机械压接工艺等无焊料连接技术,减少施工粉尘排放量,使挥发性有机物浓度降至8mg/m³以下。同步应用干法施工工艺,现场湿作业减少42%,废水排放量降低56%。

2.3运维阶段:完善智能升级系统

待完成机电安装工序后,本研究基于LSTM神经网络构建动态诊断模型,通过部署327个物联传感器,实时采集电流谐波畸变率、振动频谱等设备运行参数,实现设备异常提前48小时预警,准确率达92%。同时,该系统采用残差网络架构,结合自注意力机制优化时序特征提取能力,对能效偏离进行自动校正,响应时间控制在15秒。经测试,该系统可降低非计划停机时间65%,年维护成本减少42%。此外,项目团队通过分时电价激励与负荷柔性调控技术(响应延迟≤30秒),实现空调、储能等负荷资源精准调度,并依托博弈论优化算法,构建峰谷电价-负荷转移量动态博弈模型,参与电网调峰辅助服务市场,年度需求响应收益达86万元,占建筑总能耗成本12.3%。

3 实施成效分析

3.1能效提升维度

通过集成地源热泵、光伏建筑一体化及智能运维平台等技术,项目单位面积综合能耗由128kWh/㎡·a降至74kWh/㎡·a,降幅达42.2%。系统综合能效比(EER)从2.1提升至3.8。可再生能源渗透率实现零突破至23%,其中,光伏发电年产能122万kWh,占建筑总用电量的18.7%,有效降低对传统电网的依赖。

3.2 环境效益维度

改造后,项目年碳减排量达2,090吨CO₂,碳排放强度由68kgCO₂/㎡降至42kgCO₂/㎡,降幅38%。空气污染物同步减少,施工阶段粉尘排放降低65%,VOCs浓度控制在8mg/m³以下。此外,通过智能微电网调控技术,电网调峰响应延迟≤30秒,减少化石能源调峰需求23%,助力区域电网低碳化转型[3]。

3.3社会经济维度

通过集成智能运维平台与光储直柔系统,实现能耗动态优化,项目年运营成本降低627万元,其中,设备能效提升贡献率达61%,运维效率优化贡献39%。此外,本研究所选的技术方案通过《工业标准化创新示范点建设与评价》认证,形成可复制的“低碳园区”标准化模式,已在12个同类项目中推广,带动产业链上下游减排量累计超1.5万吨CO₂。

结语:

综上所述,本研究构建的“设计-施工-运维”全链条节能技术体系,通过实证项目验证了其在能效提升与碳减排方面的双重价值。未来,研究需重点关注氢能储能、AI数字孪生等前沿技术融合,推动建筑机电系统向“负碳化”方向演进。建议完善绿色机电标准体系,建立跨区域技术转移机制,加速行业低碳转型进程。

参考文献:

[1]张春春.基于低碳理念的绿色建筑设计及施工技术研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2025(1):154-157。

[2]郭玉鹏.建筑工程机电安装工程施工技术应用研究[J].科学技术创新,2025(7):185-18.

[3]薛景隆.绿色节能技术在公共建筑机电工程中的应用探究[J].科技资讯,2025,23(1):182-184.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号