- 收藏

- 加入书签

思维可视化工具的类型及其小学语文阅读教学应用

摘要:思维能力是重要的语文能力,也是基础教育语文课程四大核心素养之一。在小学语文阅读教学中,如何发展学生的思维能力,提升学生的思维品质,使其条理分明、逻辑自洽地表达,值得深入探究。思维可视化工具作为一种思维图示,能将学生的思维过程进行视觉化表征,实现隐性思维的显性化,有助于培养学生的理性思维,提高学生的思维能力。文章辨析了思维地图、思维导图和概念图三种思维可视化工具的独特价值及其在小学语文阅读教学中的应用,为一线教师提供借鉴。

关键词:思维可视化工具;思维地图;思维导图;概念图;小学语文阅读教学

思维是人脑对客观世界的反映,是人类的高级认知活动。《义务教育语文课程标准(2022年版)》将思维能力确立为语文课程四大核心素养之一,并做出如下定义:思维能力是指学生在语文学习过程中的联想想象、分析比较、归纳判断等认知表现,主要包括直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维。[1]可见,培养学生的思维能力是语文课程的重要内容,也是提升语文素养的重要途径。

思维本身抽象、隐性、不可视,通过一定的方式让其具体、显性、可视化,从而为剖析学生思维特质、发展学生思维能力提供导向,变得尤为关键。北京师范大学赵国庆教授等人将思维工具分为思维可视化工具和思维策略工具。前者主要指各种思维图示,如本文探讨的思维地图、思维导图和概念图等;后者主要是指拓展人们分析问题的角度、帮助人们生成想法和创意的思维策略方法,如六何分析法、柯尔特思维工具等。[2]思维可视化工具和思维策略工具互为补充,共同促进学生思维的发展。

本文主要从思维可视化工具的视角,对学生思维能力的培养做出探索。原华东师范大学刘濯源教授指出:“思维可视化是指以图示或图示组合的方式把原本不可见的思维路径、结构、方法及策略呈现出来,使其清晰可见的过程。通俗地讲就是把大脑中的思维‘画’出来的过程。”[3]文章将着重辨析思维地图、思维导图和概念图三种思维可视化工具的独特价值及其在小学语文阅读教学中的应用,为一线教师提供借鉴。

一、思维地图及其小学语文阅读教学应用

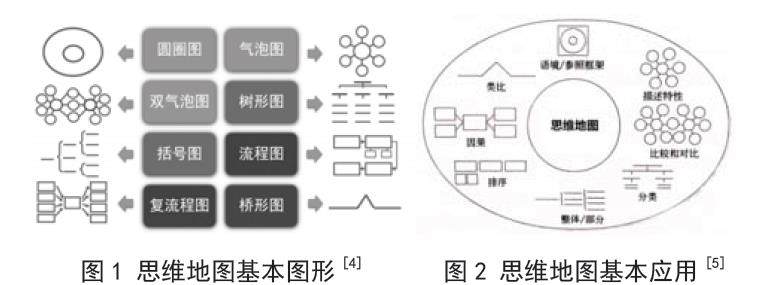

思维地图,也称八大思维图示法,是美国哈佛教育学院大卫·海勒(David Hyerle)博士创建的一种思维可视化工具,用于呈现思维过程和结果。它包含八种基本图形:圆圈图、气泡图、双气泡图、树形图、括号图、流程图、复流程图、桥形图。(如图1所示)

思维地图是一种基于视觉-语言-空间认知模式的可视化工具语言,它的应用基础是八种基本认知技能,分别是:语境联想、描述特征、比较和对比、分类、整体/部分、排序、因果和类比推理。每一种图形对应一个具体的认知技能,如圆圈图用来支持头脑风暴和联想,气泡图用来描述,双气泡图用来比较和对比,树形图表示分类,括号图表示部分与整体关系,流程图表示事物之间的顺序关系,复流程图表示因果关系,桥形图表示类比关系。(如图2所示)

思维地图将思维图示与认知策略融为一体,体现了思维可视化工具和思维策略工具的有机结合,可以实现对某一思维技能的精细化训练,有助于培养学生的思维技能。

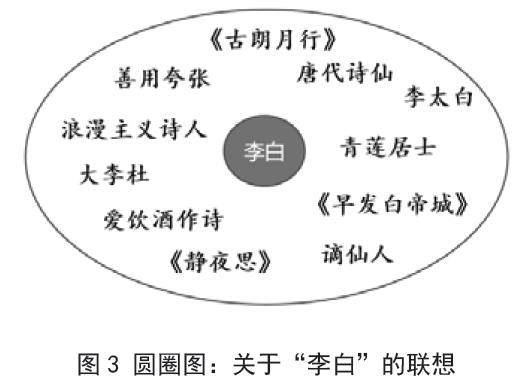

1.圆圈图,培养发散思维

发散思维,又称放射思维,是指大脑在思维时呈现扩散状态的工作模式,通过多角度、多路径设想,寻求多种解决方案,从而使问题圆满解决的过程。圆圈图因其语境联想特质,是培养学生发散思维的有利工具。如学习部编版三上语文《望庐山瀑布》之前,引导学生回顾和李白有关的旧知,就可借助圆圈图让学生展开合理联想,为新授课的学习做铺垫。(如图3所示)

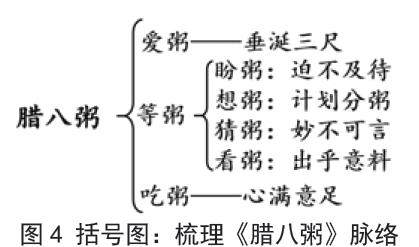

2.括号图,构建系统思维

系统思维,即整体思维,是指把物质系统当作一个整体加以思考,从整体与部分的相互作用过程来认识和把握整体,进行系统认识的一种思维方式。括号图呼应了系统思维的认知方式,有助于学生阅读和写作。一方面,阅读教学时,教师可用它来表示一篇文章整体与局部之间的关系、段落与段落之间的关系,帮助学生从整体上把握文章的写作思路和构段方式。另一方面,学生自主写作前,可用它来搭建文章骨架,完成写作提纲,逐步建立作家思维。下图4是借助括号图梳理的部编版六下语文《腊八粥》脉络。

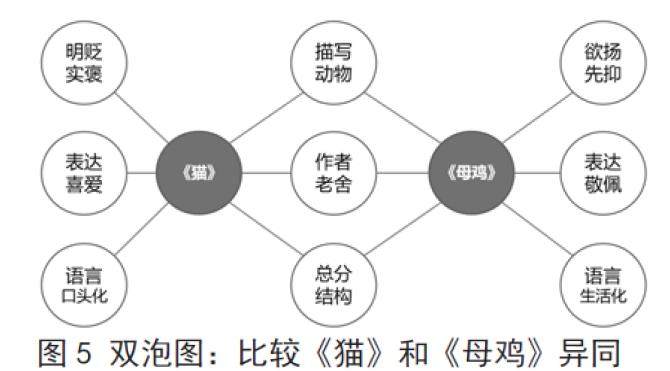

3.双泡图,形成对比思维

对比思维,是指将不同事物之间的共性和差异性进行比较的一种思维方式,用来揭示事物的本质及其特性。双气泡图作为表示事物异同的图示工具,可用来帮助学生深入辨别文本之间的异同,如同一作家不同作品之间的异同,同一作品不同写法之间的异同,不同作家同一作品之间的异同,同一作品不同体裁之间的异同等等。通过比较文本的异同,能帮助学生深入理解文本,逐步形成对比思维。如部编版四下语文的两篇文章《猫》和《母鸡》都是老舍先生的作品,可引导学生借助双泡图比较两篇作品在表达上的异同点。(如图5所示)

二、思维导图及其小学语文阅读教学应用

思维导图是英国心理学家东尼·博赞发明的一种可视化图表,通过捕捉和表达发散性思维,将大脑内部的思维过程外显化。思维导图的价值体现在它的形状和形式,从中心发散出去,运用曲线、符号、关键词、颜色以及图像,形成一个完全自然的有机组织。

思维导图模仿脑细胞的无数突触和连接,揭示了人脑自身的产生和连接方式,是一种整体思维工具,可应用于任何认知功能领域,尤其是记忆、创造、学习和各种形式的思考。思维激发和思维整理是思维导图的两大核心功能,可视化与非线性是思维导图的两大核心特征。

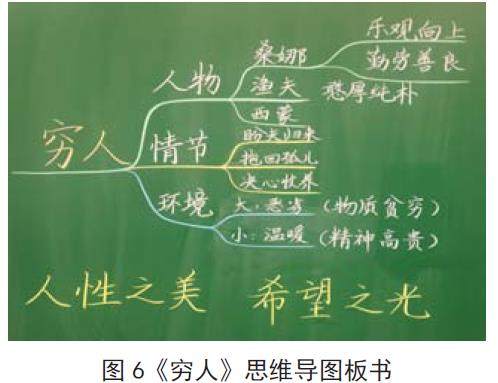

1.绘制视觉板书,匹配形象思维

形象思维,是以具体可感、直观形象为支撑,达到对事物本质规律认识的一种思维形式。小学生的思维特点以具体形象思维为主,逐步过渡到抽象逻辑思维。一份绘制完成的思维导图是形状、颜色、图像、文字、线条等直观元素的有机融合,恰巧与小学生的形象思维特点保持高度统一,符号儿童认知发展规律。据科学研究,人类大多是视觉型生物,眼睛集中了人体约70%的感受器,若将教学重点绘制成一幅思维导图,就如同在学生眼前呈现一幅色彩丰富、形象生动的视觉笔记,将极大提高其识记能力,助力语文学习。图6是部编版六上语文《穷人》的思维导图课堂板书。

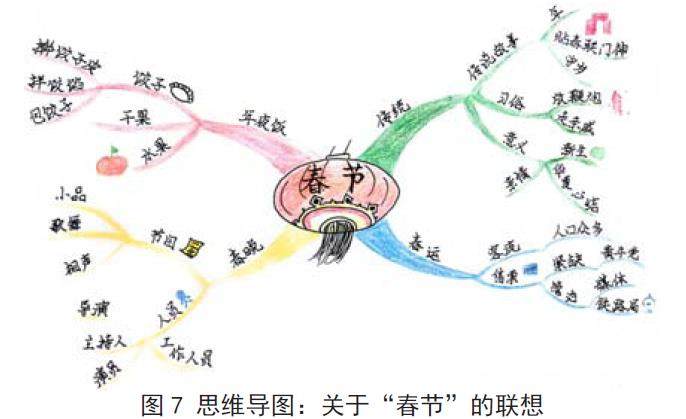

2.促使大脑联想,激活创造思维

创造思维,是以感知、记忆、思考、联想、理解等能力为基础,以综合性、探索性和创新性为特征的高级心理活动,是语文高阶思维能力的重要体现。思维导图作为一种生动形象的图形表征形式,源自于创意绘画与语言表达的紧密结合。学生自主绘画、自由联想、自我创作思维导图的过程,就是创造思维生发的过程。如学习了部编版六下语文《北京的春节》一文后,学生以“春节”为主题从不同角度展开联想,借助思维导图表达对春节的认识。(如图7所示)

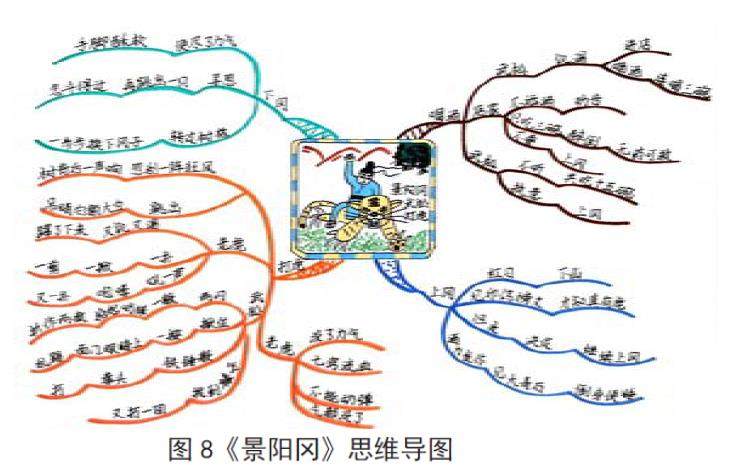

3.提炼整合信息,增强逻辑思维

逻辑思维,是指人类在认识事物的过程中,借助于概念、判断、推理等思维形式,能动地反映客观现实的理性认识过程,通常要用到比较、分析、综合、抽象、概括等思维方法。利用思维导图梳理整本书内容,学生将以“全景-近景-特写”镜头全方位打通文本,梳理文本结构,提炼文本关键信息,从而逐步提高学生概括、分析、综合等思维能力,进一步增强学生逻辑思维。图8是学生绘制的部编版五下语文《景阳冈》思维导图。

三、概念图及其小学语文阅读教学应用

概念图是美国康乃尔大学的约瑟夫·D·诺瓦克博士根据大卫·P·奥苏贝尔的有意义学习理论提出的一种教学技术工具。它用相互联系的线条,将简单的代数思维模型建构成复杂的、相互依存的、整体的知识观,构成了层次分明的关系网络,能够促进理解型学习的发生,帮助学生走向深度学习。

绘制概念图需要提取概念,梳理概念间的关系,建构概念群体系结构。它用节点表示概念,用带箭头的连接线及其连接词表示概念间的关系,形成“概念-连接词-概念”的命题这一最小意义单元。它一般以自上向下的顺序阅读,越靠近顶部的概念越综合,越靠近底部的概念则越具体。

1.呈现知识结构,助推结构化思维

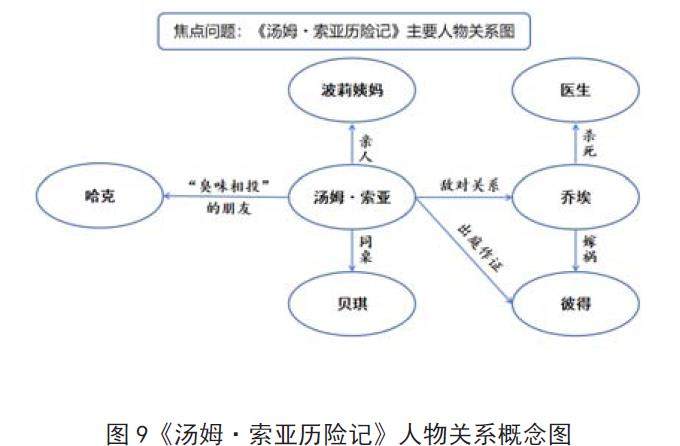

结构化思维,是指人们在认识世界的过程中,从结构的角度出发,利用整体和部分的关系,有序地思考,清晰地表达,更有效地解决问题的思维方式。[6]赵国庆认为,在很大程度上,知识可理解为概念及概念间关系的集合,学习可理解为把握概念及概念间正确关系的过程。[7]概念图作为一种组织与表征知识的工具,有助于教师围绕焦点问题提取概念,建立概念之间的勾连,通过结构化知识来满足系统化思考的需求,有助于培养学生的结构化思维。图9是部编版六下语文外国文学名著《汤姆·索亚历险记》人物关系概念图。

2.深化内容理解,促进深度思维

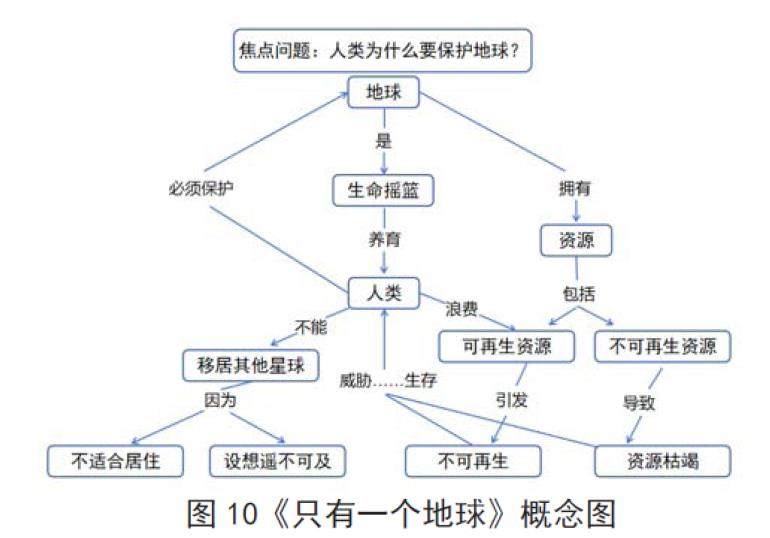

思维像一根链条,链条越长代表思维越深刻。深度思维拥有较长的思维逻辑链,能够认知较长的因果链条,能够从宏观视角上分析问题,能够在庞大的信息流中保持思维能力。深度思维指向深刻理解,能在理解概念和概念间关系的基础上,实现概念群的系统化建构,实现新旧知识的融会贯通和迁移运用。绘制概念图的过程,就是梳理概念间关系的过程,有助于建构概念群体系结构,帮助学生深化理解,促进深度思维。图10是部编版六上语文《只有一个地球》概念图。

3.勾连新旧知识,培养高阶思维

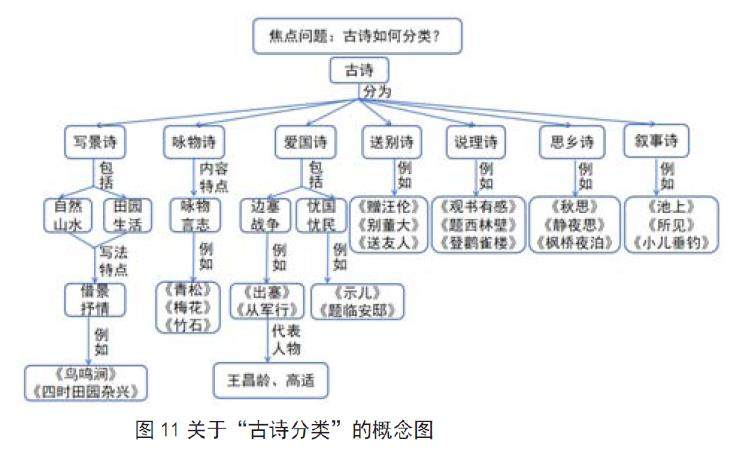

高阶思维,是指发生在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力。高阶思维的概念框架需要包含“对问题情境的分析”“新旧知识的关系建立”“不同维度信息的综合”“创新性知识的产生”,以及“对思维过程的监督、管理和调节”五个方面的认知成分,并且能够阐释五个认知成分之间如何相互作用、彼此影响、协调发展的过程。[8]概念图作为强有力的先行组织者,能够帮助学生勾连新旧知识,综合分析上下位概念,不断重组、调整和创新认知结构,培养学生高阶思维。如借助概念图对古诗进行分类梳理。(如图11所示)

伴随着新课程改革的推进,教学内容的系统化、教学方式的结构化,对教师提出了较高要求。思维可视化工具的恰当运用,能助力课堂教学,助推学生构建清晰的思维图示,从而提升其思维品质,提高其语文核心素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[2]赵国庆,杨宣洋,熊雅雯. 论思维可视化工具教学应用的原则和着力点[J].电化教育研究,2019(9):59-65.

[3]张恒.让课堂思维有迹可循——思维可视化工具助力小学信息科技教与学[J].中国信息技术教育,2023(2):53-56.

[4](美)大卫·海勒著,周丽萍主译.思维地图:化信息为知识的可视化工具[M].北京:化学工业出版社,2020.

[5]王琳 朱文浩.结构性思维[M].中信出版社,2019.

[6]赵国庆.思维工具综合运用[M].北京师范大学出版社,2019.

[7]马淑风、杨向东.什么才是高阶思维?——以“新旧知识关系建立”为核心的高阶思维概念框架[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(11):58-68.

【作者简介】郭海萍,江苏省张家港市农联实验小学语文教师,张家港市学科带头人。

【基金项目】本文系苏州市教育科学“十四五”规划2023年度一般立项课题“思维可视化工具在小学语文思辨性阅读教学中的应用研究”(批准号为:2023/LX/02/081/01)的研究成果。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号