- 收藏

- 加入书签

聚焦细节描写 多角度感悟人物品质

——用“课堂画布”实现文本人物品质的高质量学习

统编版六年级下册第四单元的语文要素是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质。”这是基于四年级下册第七单元语文要素“从人物的语言、动作描写中感受人物品质。”和五年级下册第四单元的语文要素“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物内心。”的巩固与延伸。进入六年级后,学生不仅要关注人物的外貌、神态、言行的描写,更要从中体会人物的品质。因此,结合六年级下册第四单元《十六年前的回忆》一文的教学,谈谈用“课堂画布”实现人物品质学习的思考。

一、人物品质在小学生学习生涯的地位和价值。

小学语文教材除了是教师传授语文知识的载体以外,还是对学生情感态度价值观教育的重要载体。基于语文这门学科的特点,小学语文教师在教学中致力于传授知识的同时,应进一步深入挖掘书本知识与情感态度价值观的结合点,师生在教与学的活动中,不断进行情感活动体验,引导学生形成正确的充满正能量的情感态度价值观。

小学语文课堂中,情感体验最重要也是最常见的是对人物品质的品析,品析人物品质有其独特的教学价值,它能够成为语文课影响人、陶冶人、塑造人的重要载体。

1.新课标的要求

2022年颁布的语文《课程标准》中,在课程理念这一板块就明确指出,语文课堂应立足学生核心素养发展,充分发挥语文课程育人功能,义务教育语文课程围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用,以促进学生核心素养发展为目的。吸收古今中外优秀文化成果,提升思想文化修养,建立文化自信,德智体美劳得到全面发展。

语文《课程标准》总目标中提出,在语文学习过程中培养爱国主义,集体主义,社会主义思想道德,逐步形成正确的世界观、人生观、价值观。

新课标在第三学段(5-6年级)中提出,阅读欣赏革命领袖、革命先烈创作的文学作品,以及表现他们事迹的诗歌、小说、影视作品等,感受革命领袖,革命先烈,伟大的精神世界和人格力量,认识生命的价值。课堂上应运用讲述、评析等方式交流自己的情感体验。

语文《课程标准》在课程实施教学建议中提出,语文课堂应立足核心素养,彰显教学目标,以文化人的育人导向。教师应理解核心素养的内涵,全面把握语文教学的育人价值,突出文以载道,把立德树人作为语文教学的根本任务。

2.提升学生思维品质的要求

语文《课程标准》指出:“在发展语言能力的同时,发展思维能力,激发想象力和创造潜能;逐步养成实事求是、崇尚真知的科学态度,初步掌握科学的思想方法”。这里反复提到“思维能力”“科学态度”“思想方法”,归结起来不难看出,思维是其中的核心。也就是说,语文教学最终要培养学生的思维能力,提高学生的思维品质。

思维能力主要包括思维的敏捷性、灵活性、广阔性、深刻性、独创性和批判性等。如果在写人记事文本的教学中,教师能引导学生通过课文中具体的词句较快地找到思路或及时调整思路,总结人物品质;思考问题、品析人物能够多角度兼顾;分析人物能够尊重事实,不人云亦云;辨析人物形象能够层层剖析,深入实质。在6年中,坚持这样具有思辩性的课堂,学生的思维品质一定可以得到巨大的提升。

二、人物品质学习在实际教学中的困境

长久以来,语文教师在教学中比较重视基础知识的教授和文本内容的解读,往往比较忽略深入剖析人物品质的教学价值。主要表现为:

1.人物品质脱离现实

在日常教学中,教师往往不自觉地把人物品质拔高,使人物品质脱离现实。长此以往,学生对于优秀人物的理解只停留在思想上的仰望和膜拜,往往不能落实到对学生学习生活中的引领。如部编版三年级上册《司马光砸缸》一课的教学中,为凸显司马光的机智勇敢果断,老师往往会选择对比的教学方式,把其他孩子塑造成淘气、大难临头各自飞的形象,而把司马光却拔高成一个充满智慧的英雄,在危急时刻没有丝毫害怕、犹豫甚至无需思考,在同伴们四散逃去后,独自一人完成了营救落水伙伴的任务。这样的教学只会让一个个鲜活的人物愈发高大而遥远,殊不知脱离现实的人物并不能激发学生学习人物品质的欲望。

2.教学过程注重模式

在教学中,越是经验丰富的老师,教学过程往往越是模式化。以人物品质的品析为例,老师们习惯将教学过程模式化地切割为“基础知识讲授—课文主要内容分析—关键情节分析—人物形象树立”。而人物形象的树立往往在下课前几分钟,用上几个惯用的提问来进行。例如, 你想对文中的XX说些什么?你认为他是一个怎样的人呢?我们得到的答案多数是学生课前积累的词语,如:拾金不昧、勇敢机智、临危不乱、舍己救人……模式化的教学使语文课索然无味,架空了人物形象,使人物品质难以在学生的心中生根发芽。

3.人物品质分析过多

在教学中还有一种情况,那就是基础知识教学结束后,为凸显人物品质,教学过程处处都请学生体会人物品质。从人物的外貌到语言、从神态到动作,仿佛文本对人物的所有细节描写都是为塑造人物品质服务。人物整体形象还没有树立起来的时候,妄谈人物品质,实际上是为难学生,更难以树立人物形象、品析人物品质。

三、使用“课堂画布”,实现人物品质的高质量教学。

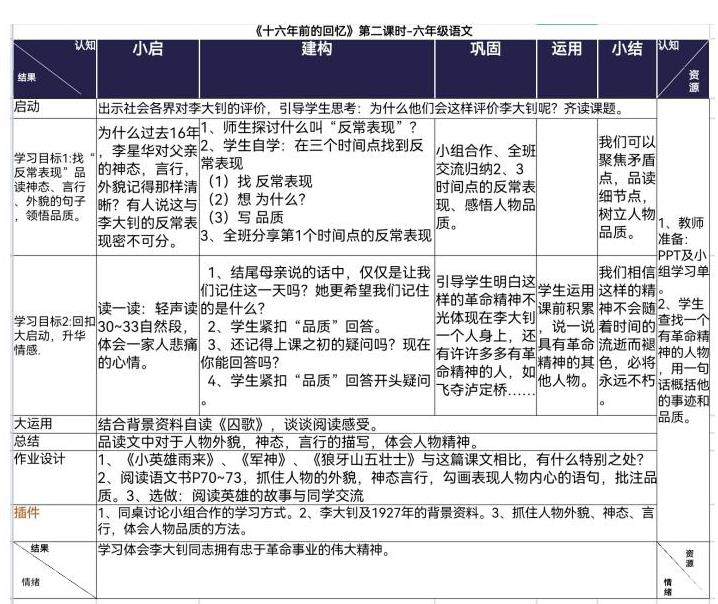

李大钊是中国共产主义运动的先驱,《十六年前的回忆》虽然创作于于1943年,但是它被编入统编教材六年级下册第四单元,就被赋予了新的使命。我将利用这一课,带领学生品析人物品质。我利用“课堂画布”完成了一个结构化的备课设计:

运用“课堂画布”设计这堂课时,学习目标非常清晰,启动、建构、巩固、运用都能直指目标,与目标无关或关系不紧密的部分在教师设计教学的过程中被全部去掉。学生学习目标性强,情感真挚,思维高度、宽度被打开。在一堂课中,高质量地完成了从走近到走进英雄人物品质的学习过程。

(一)人文主题与语文要素的结合。

首先本单元的人文主题是“理想与信念”,本课的写作背景与学生的学习生活有较大的距离。怎样才能使学生感同身受,继而引发学生共鸣呢?课前查阅资料,课中使用资料是必不可少的教学手段。

课前,师生进行了资料的查阅。学生查阅的资料有:1927年的中国大地上发生了哪些重大事件?李大钊同志的生平介绍。教师除了查阅以上两种资料以外,还查阅了李大钊同志的狱中生活、受审情况,以及社会各界对李大钊同志的高度评价语句。

第一课时开课,教师就引导学生读课题、理关系、了解时代背景。

学生了解了李大钊和李星华的关系,交流1927年发生的重大事件,继而体会到这是怎么的一个年代。而《十六年前的回忆》这一课就是在这样的背景下创作出来的。这堂课的时代背景和情感基调就和学生拉近的距离。接下来,师生一起整理时间节点,整体感知《十六年前的回忆》这一课的内容,理清文章的脉络。第二课时,师生学习到李大钊同志英勇牺牲时,老师适时播放了李大钊同志狱中介绍,并在视频播放结束后,给学生补充讲述了李大钊同志三次受绞刑却三缄其口的壮举。这样的事迹让学生眼眶湿润,无需煽情即可引导学生体会到李大钊同志坚定的革命意志。

(二)语文要素引导下的学习。

本单元还有一个语文要素是“关注人物外貌、神态、言行的描写,体会人物品质。”在第二课时,教师设立了两个学习目标, 1:找反常表现品读神态,言行,外貌的句子,领悟品质。2:回扣大启动,升华情感。

第二课时“启动”环节,指导学生大声朗读中国共产党四代领导人对李大钊的评价。思考,为什么他们会这样评价李大钊同志呢?带着这样的疑问,开启了第二课时的学习。

首先要求学生找李大钊同志的“反常表现”,聚焦矛盾,品读细节。本课的人物与学生有长达95年的距离,要拉近学生与人物的距离,除了查阅资料,了解时代背景以外,最重要的还是要创设真实而富有意义的学习情境,建立时代背景、语文学习和学生经验之间的关联,符合学生认知水平,运用和提升学生的语文知识和语文能力,体现学生运用语言文字感悟人物品质的过程和方法。所以,教师设计了找“反常表现”的学习环节,启动学生的逆向思维进行学习,激发学生探索的欲望。

(三)搭建思维的阶梯。

学生在自读中勾画、思考、批注,关注人物的神态、外貌、言行。在”巩固与运用”环节,学生进行小组交流和全班汇报。为了进一步拉近学生与李大钊这位伟人的距离,教师为学生搭建了思维的阶梯:在这些神态、外貌、言行中,李大钊是一位怎样的父亲,又是一位怎样的革命者?学生在这样有梯度的问题引领下,不仅体会到了作为父亲的李大钊对妻儿深深的爱,还体会到了作为革命者的李大钊身上的坚贞不屈、意志坚定、忠于党、忠于革命、无私无畏的伟大品质。

此时,教师引导学生不断有感情地朗读“他的心被一种伟大的力量占据着;这个力量就是他平日对我们讲的——对于革命事业的信心。”将课堂的氛围带向高潮。

(四)拓展思维,学习品质。

这样的革命精神不光是在李大钊一人身上体现,一定会有越来越多的人像李大钊一样,发扬这样的革命精神……教师在动情的讲述中,逐渐打开了学生思维的大门,一个个像李大钊同志一样有着革命精神的人物在学生的口中传颂,从革命年代到疫情期间,一个个英雄人物从时光中走来,走进了学生的心中。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号