- 收藏

- 加入书签

此心安处是吾乡

——《鸿雁》音乐特征与创作技法分析

摘要:本文以作曲家姜万通2014年创作的《鸿雁》为研究对象,其音乐素材采用了蒙古族巴彦绰尔区的乌拉特民歌《鸿嘎鲁》,以同名民歌《鸿雁》命题。通过对《鸿雁》音乐本体分析,探索少数民族民间音调与作曲技法相融入的技术技巧。作者选取西部民歌《鸿雁》作为主题材料,用独奏乐器大提琴演奏的形式刻画出不同的音乐形象,在中国使用西洋乐器创作民族化探索方面具有积极意义。通过对本作品创作技法的分析与研究,探索少数民族音乐素材的使用、旋律写作发展及和声调式等特点。

关键词:大提琴独奏曲《鸿雁》;音乐特征;创作技法

《鸿雁》是国家艺术基金项目小型舞台艺术创作作品,由作曲家姜万通于2014年所作。主要来源于蒙古族的一种乌拉特歌谣《鸿嘎鲁》。姜万通的大提琴演奏曲《鸿雁》大量运用了内蒙古的饮酒诗旋律,以蒙古族长调为引子,在中间穿插了大量舞蹈场面的快板和华彩段。此曲本来很短小,仅仅十几个小节,却被姜万通用大提琴和管弦乐队,提高了文艺化的层次。《鸿雁》曾经有数十位国内外的著名演奏家合作演出过百场以上,以严谨、挑剔而闻名的东京乐团曾在2018年8月14日、16日,先后在上海和杭州演奏过这首经典作品。西方人也要了解中华民族文化,大提琴独奏曲《鸿雁》用一个全球民众都了解的乐器表现中华民族的情感与民族文化。

姜万通,作曲家,原中国音乐学院作曲系老师,现为中国人民音乐研究所创作系教授、博士研究生导师,曾分别在大连市歌舞团、沈阳音乐学院、中国人民大学任教。几年来,他相继讲授创作、和音、配器、现代创作技巧、声乐理论等课程;创造了由管弦乐作品、室内乐、戏剧音乐创作和合奏、独奏组成的各种体裁的新音乐。

一、作品《鸿雁》的音乐特征分析

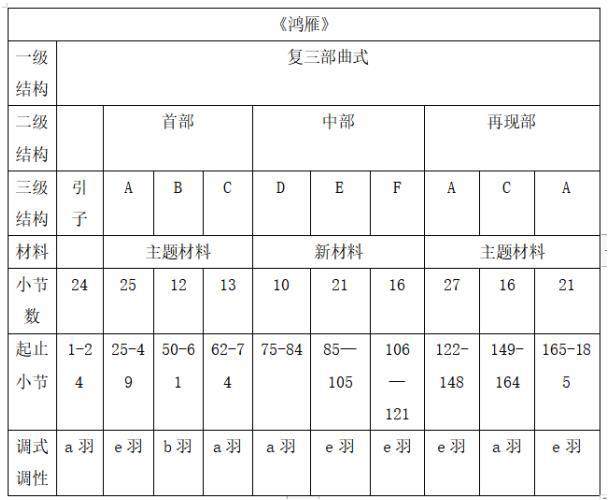

《鸿雁》是以蒙古族民歌“鸿嘎鲁”为基调,加人长调和舞蹈素材发展而成为相对完整的复三部结构特征的大提琴独奏曲。“鸿雁”主题首先在大提琴上奏出,在不同的音区重复两次后,由钢琴演奏主题,大提琴则以复调旋律和分解和弦对答。快板部分,主要运用了蒙古族的传统舞曲体裁,由大提琴和钢琴先后展现了舞曲题材,以表现人民群众载歌载舞、激昂青春地喜庆丰收的欢快场面和欢快人物形象。随后,由钢琴演奏"鸿雁"主题的不同方式,大提琴弹奏分解和音,步入全曲音乐高潮。此后是“再现”,悠扬的歌声“鸿雁”问题又再度响起,大提琴和钢琴相互交织成对话,并在散板中收尾。

引子:散板,1—24小节。在这首作品中有重要的作用,钢琴的持续长音以及弦乐持续的重复音为我们展现了辽阔的草原形象,让我们置身于一望无际的大草原中。独奏乐器大提琴在全曲始终位于主导地位,旋律低沉宽厚,具有蒙古族长调悠扬宽广、舒缓流畅的特点。

1、首部

A段:4/4拍,25—49小节,由两个部分组成。第一部分共八个小节,第一次由大提琴弹奏"鸿雁"主旋律,这也是主题旋律的首次出现,是由大提琴在低音声部中舒缓悠长的弹奏。第二个部分从第33小节开始,大提琴声部将主题材料移高八度演奏,丰富了钢琴内声部的色彩,与大提琴部分形成对比复调,丰富了钢琴织体,增加了音乐的色彩,带动了音乐情绪的发展,同时在主题材料的基础上,将乐段扩展到17个小节,第四乐句作曲家未按照第一部分结束乐句,而是将主题的旋律在大提琴声部连续下行六度、七度音程,使用大提琴的泛音演奏法,连续下行的不协和音程和逐渐增强的力度都表现出蒙古族豪迈、粗犷的性格特征。第46小节由慢渐快、由弱渐强的的处理推动了音乐情绪的发展,紧张的节奏和顿音的运用将旋律带回“鸿雁”主题]。

B段:从第50小节开始,主题旋律转到钢琴的高声部,大提琴声部与之形成对比,同时丰富了钢琴的内声部,57小节开始大提琴声部持续上行的音阶,随后钢琴声部也模仿,交织在一起的旋律将音乐推向顶峰,并在61小节转回原调。

C段:从62小节开始,大提琴声部用分解和弦为钢琴伴奏,钢琴高声部演奏主题旋律,低声部采用六连音的节奏演奏上下行音阶,丰富了和声色彩。

2、中部

D段:从75小节开始,钢琴低声部是长时值的主和弦三音持续,大提琴缓慢演奏上行音阶,与引子部分使用的节奏型和演奏技法相同,为后面新材料的出现做准备。

E段:是由新材料构成的对比乐段,钢琴部分带有倚音的弱起节奏型贯穿于伴奏声部,独奏乐器大提琴演奏主题旋律,并逐渐向上移位重复。

F段:整个B段极具蒙古音乐特征,如主题旋律中七度的跳进展现出蒙古人民豪放的性格,重音和跳音突出了音乐的舞蹈性,103 小节独奏乐器大提琴运用了马头琴的演奏法,以及106小节出现的前八后十六这种模仿马蹄声的节奏型都体现出作曲家创作时的民族性思维。

3、再现部

A段:新材料之后调式调性回到主题材料第一次出现的e羽调式,但不同的是旋律声部由钢琴的高声部承担,大提琴声部演奏分解和弦,旋律的音符时值都扩大了一倍,更加抒情。

C段:与首部的c段采用了同样的加花变奏的技法,不同的是首部的c段采用六连音音型的分解和弦,而此处采用的是在高音区的八分音符的点缀,旋律的音符时值也更加紧凑,大提琴声部由分解和弦变为音阶的上下行连续进行。

A段:旋律由大提琴演奏,e羽调式,是首部A段的高八度重复,钢琴的高声部是柱式和弦的长时值保持,低声部是十六分音符的分解和弦的连续下行。

二、作品《鸿雁》的创作技法分析

1、作品的民族性风格

《鸿雁》是取材于内蒙古乌拉特民歌,具有典型的地域文化特色。内蒙古音乐文化是在大迁徙大融合中发展而来,因此具有多元化的音乐特征。蒙古族歌曲一般分成单声部歌曲和多声部歌曲,而单声部歌曲中又可划分成长调和短调。长调韵律自然、悠长、轻松,短调节奏轻快、律动鲜明。民族性是作曲家在创作时运用本民族、本土化的音乐语言写作,在音乐作品中可以具体表现为:

(1)调式特征

蒙古族民歌常以五声调式为基础,作曲家姜万通在《鸿雁》中采用了羽调式进行创作,羽调式常用于表现深情、细腻和抒情、柔美的情感,大提琴低沉厚重的音色演奏“鸿雁”主题,将听众带入一望无际、辽阔的大草原。

(2)旋律线条

蒙古族歌曲的韵律线条大致有如下特征:局部旋律线条表现为“拱形”型态:如两端高、中间低或者中间高、两端低;旋律中常用大跳旋律:大六度和纯八度大跳音程时常出现;常用装饰音:蒙古族的传统歌曲中常使用大三度装饰音装饰旋律,如谱例中,便使用了大量的倚音装饰主音,刻画一种苍茫辽阔的草原气息。

2、主题旋律变奏的手法

《鸿雁》的主题旋律是取材于蒙古族民歌《鸿雁》,该曲共产生了主题旋律的六次变奏,变化包括如下几部分:一是固定的旋律变奏;二是装饰变奏;三是自由变奏。

主题旋律原型:

第一次主题旋律是在A段的大提琴声部演奏的舒缓悠长的单声部旋律,钢琴则是柱式和弦的铺垫,突出主题旋律,同时也丰富了和声层次。

(1)固定旋律变奏

比如第二次主题旋律,从第33小节开始,大提琴声部将主题材料移高八度演奏,主题也由8小节的材料扩展到17小节,钢琴伴奏织体高八度加花,同时在乐段的后半部分大提琴声部由单旋律变成不协和音程的连续进行,节奏也更加紧凑,增强了音乐的紧张感,为后面第三次主题材料的出现作准备。

如第七次的主题旋律是在大提琴声部,当第六次大提琴旋律级进上行后旋律就从钢琴声部转移到了大提琴声部,而这时的主题旋律就返回到了第一次的八小节的完全重复,随着钢琴织体变化,钢琴高音部分为和弦的长时间点保持,低声部为分解和弦。

(2)装饰变奏

装饰变奏,是把某个结构完整的音乐主题加以一系列的主题变奏。最常用的主题变奏手段有:装饰主题的乐曲旋律,或修改其织体;保持主题的韵律性,并变换其和音与织体;变化主题的速度、节奏、旋律、调性、调式等;把单调主体变成复调主体,等等。

比如第三次主题材料中,主题旋律出现在钢琴的旋律声部,调式转到b羽调式,大提琴声部与钢琴声部形成对比复调,钢琴的低声部补充内部和声。钢琴的高声部演奏主题旋律,低声部对主题旋律进行模仿,音区提高到高音区进行演奏。

比如第四次主题旋律是在第三次旋律的基础上移高八度,采用六连音加花变奏的手法,下面叠加和弦增加和声层次,大提琴声部用分解和弦为钢琴伴奏。

第五次主题旋律是新材料出现之后的回归,在大篇幅新材料之后让人更期待主题旋律的回归,这时候主题旋律从钢琴的高声部缓缓奏出,节奏型整体扩大一倍,低声部是低音持续音和内声部和弦音的流动,大提琴声部是分解和弦的流动。

(3)自由变奏

不仅主体的构成经常起着根本的改变,而且主体的个性和体裁也变幻不,保持不变的,只有主体的某个声调和几个和音轮廓,所以称为“性格变奏”。

比如第六次主题旋律是在弹琴的最高音区,低声部分的上下行音程的连续进行,主要旋律则是采用加花变奏的形式,在大提琴声部刚开始时休止,最后只出现了主要旋律在钢琴声部中的表演,随后钢琴声部呈大段落的长音柱式和弦,大提琴声部级进上行的十六分音符推进音乐情绪发展。

结语

根据对姜万通《鸿雁》音乐特征与创作技法的分析,在这里作如下几点总结:

《鸿雁》的整体布局为三部性结构,但又包含了变奏曲式的特征。

这首作品的音乐素材主要取自于蒙古族民谣,词曲家充分运用了模进、变奏、对核心曲调的扩展等手段使主体韵律扩大、发展,塑造出不同的音乐形式,从而营造了不同的音乐气氛。虽然作者采用西方的音乐技法和西洋乐器演奏主题旋律,推动音乐发展,但其发展的实质为民歌《鸿雁》在调式调性、和声、节奏节拍等方面的特点,本首作品中采用“鸿雁”主题,使用五声调式,具有强烈的民族色彩。

作曲家在钢琴与大提琴的和声配置上注重音响的色彩对比,四度、五度音程的运用,五声调式中三音组与二音组的运用,极具民族特色。

本首作品采用了蒙古族民歌《鸿雁》作为创作素材,但作曲家在独奏乐器上并未选择民族乐器,而是选择了西洋乐器大提琴和钢琴来表现民族风情,在作品中,大提琴用泛音、颤音等演奏技巧来表现草原的辽阔;钢琴则以宽广的音域作为铺垫,丰富和声效果。

通过对《鸿雁》音乐特征和创作技法的分析,让我更深入的学习了大提琴独奏曲的创作技法,对大提琴这个乐器也有了更深入的了解和学习,同时对姜万通的作品的艺术特征也有了解,对我今后的音乐创作有很大的借鉴意义。

参考文献:

①巩颖.姜万通西部风情系列作品研究[D].西北师范大学,2020.DOI:10.27410/d.cnki.gxbfu.2020.001289.

②何迺欣.民族音乐风格新探——谈姜万通的几首近作[J].当代音乐,2018(09):1-4+190.

③郝苗.我最亲爱的人,我的目光只为你守望——演唱姜万通两部交响声乐作品引发的思考[J].音乐创作,2019(06):79-83.

④王硕.作曲家姜万通:因为热爱,所以执着[J].音乐生活,2018(06):5-9.

⑤王小龙.“居高声自远,非是藉秋风”——谈作曲家姜万通音乐思想中的混沌哲学[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2016,34(02):41-44.

⑥任辽苏.用西方的“术”,凿磨中国的“器” 与姜万通教授聊聊他的作品[J].音乐爱好者,2019(04):30-32.

作者简介:姓名:刘语画(2000年5月30日)

性别:女

民族:汉

籍贯:四川省长宁县

学历:研究生

单位:西南民族大学艺术学院

研究方向:民族音乐学

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“苗族史诗唱诵音乐的调查研究”(18YJA760040)的阶段性成果。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号