- 收藏

- 加入书签

安阳灵泉寺石窟调查研究

摘要:河南安阳灵泉寺石窟又称“万佛沟”,分布了从东魏至北宋龛窟 230 余座。本文通过对灵泉寺石窟的分布、遗存概况的调查,对其龛窟形制、雕刻内容、造像特征进行了分类研究,综述了灵泉寺石窟艺术的主体面貌,有利于对我国传统文化的保护和传播。

关键词 :灵泉寺、石窟艺术、装饰纹样

灵泉寺原名宝山寺,位于河南省安阳市西南30公里的宝山东南麓峡谷中,为道凭法师于东魏武定四年(546年)创建,隋开皇十一年(公元 591 年)隋文帝取该寺高僧灵裕法师法名更名为灵泉寺。灵裕法师被隋文帝封为国统,晚年归寺后大力兴修灵泉寺,当时佛教活动兴盛,高僧云集,与邯郸响堂山石窟遥相呼应,成为南北朝至隋唐时期的佛教圣地,有“河朔第一古刹”之称,且为早己湮灭在佛教历史长河中的三阶教祖庭,至唐末宋初佛事日渐衰落。

灵泉寺所在地区地质构造基本为石灰岩,石质坚硬且不易崩塌,宜于雕造。从东魏时期,历经北齐、隋、唐、北宋,历时548年。各个不同时期的工匠们在寺院东西两侧,宝山、岚峰山、马鞍山三山的崖壁上,雕凿的石窟、塔龛、佛龛、碑龛数以万计,故名灵泉寺石窟。由于它所处的地理位置是在太行峡谷之中,遗址石刻分布呈东西走向的带状,从东到西总长千米有余。其间悬崖峭壁上窟龛密密麻麻,鳞次栉比,因此又有“万佛沟”之称。从中可看出窟龛、塔式的历史沿革、年代排序,为全国最大的高浮雕塔林,1996年被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

灵泉寺石窟的寺院建筑早己荡然无存,现存遗物主要有:唐代石塔两座;北齐道凭法师墓塔两座;大留圣窟、大住圣窟与210座浮雕墓龛;隋、清代石狮子一对;石碑若干;明代昊天阁;元代石塔基。

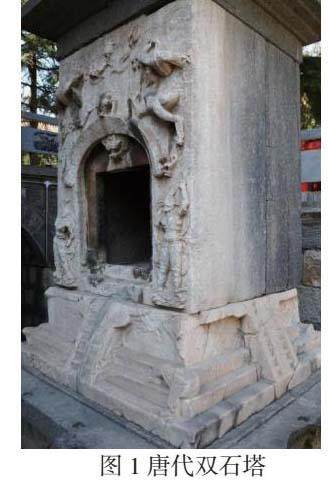

1.唐代双石塔

据灵泉寺碑文记载,原寺坐北向南,依山而建,唐代双石塔并列在大雄殿和观音阁两座殿堂之间,是灵泉寺寺院内仅有的遗存。两塔间距 8.6 米,东塔通高 5.22 米,西塔通高5.56米,由青石构件组合而成。分为塔刹、塔檐、塔身、塔座、塔基等部分,形制为单层方形密檐石塔。石塔南壁开半圆拱券门,塔顶略有残损,其它部分基本保存完好。塔檐为九层叠涩,每层塔檐两端略微上挑。综合运用高浮雕、浅浮雕以及透雕相结合的表现手法,刻工精湛。有飞龙、螭首、猛狮、飞天、天王、力士等众多形象。布局疏密适度,造型挺拔秀丽,外形精美硬朗。

东塔塔身高 1.18 米,南壁正中开凿塔心室,室门为半圆拱券型,塔心室呈方形,内壁造像共5尊,面部皆己毁坏。本尊为释迦牟尼佛坐像,结跏趺坐于束腰莲花须弥座上,像高 28.5厘米,座高20厘米。佛身后雕桃形火焰纹头光,头光上方雕刻宝盖,宝盖左右刻两飞天,姿态飘逸。佛的两侧有立于圆形莲花基座上的二弟子与立于覆莲基座上二菩萨侍立。西塔塔身通高 1.29 米,塔心室北壁高浮雕造像五尊,与东塔不同的是,本尊佛和弟子、菩萨的莲花形座共属于一株大型的连理枝,造型巧妙。(图1)

东西两塔形制、塔身雕刻图案有多处相同。同样是南壁开半圆形拱门,门洞两侧各雕一天王力士像,袒胸露肌,造型威武强壮。圆拱形门楣两侧雕有双龙,中央雕刻一螭首,与双龙组合在一起。门楣上方正中雕有怪兽,赤裸上半身,头向前倾,目视下方,嘴紧衔拱,两前肢挺立,双爪紧抓拱卷,造型威武凶猛。怪兽左右两侧雕刻一对穿石龙,略有残损龙头神态依旧凶猛有力。不同的是西塔上是一身穿着胡服的胡人代替了东塔的飞天供塔。

双塔基座同为石块构成的方形束腰须弥基座,立在叠涩三层基台的青石板上。束腰四隅和中间部位立有扁圆叠涩形柱,把束腰分割成八个空间,每个空间雕一乐伎,构成一组完整的 8人乐舞图。有作舞蹈状;有的手持笙、横笛、排箫作吹奏状;还有 拨弄琵琶、箜篌作弹奏状。各个人物姿态舒展自然,形神兼备。

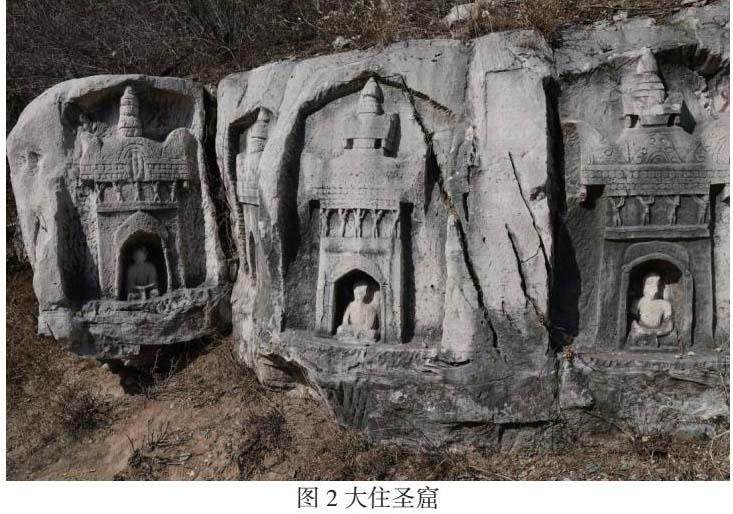

2.大住圣窟

位于宝山南麓的断崖上的大住圣窟,坐北朝南,距灵泉寺西约0.5公里,是灵泉寺石窟群中最大的石窟,也是灵泉寺石刻艺术的代表作。

该窟面向南,三壁三龛窟,平面成正方形,进深 3.40米,面阔 3.43 米,高 2.60 米。窟门为火焰尖拱形,正上方刻有隶书书体的“大住圣窟”。 据现存碑文和地方志记载,大住圣窟为齐、隋名僧灵裕所创始,于隋朝开皇九年(589年)开凿。镌刻于大住圣窟窟门右上角的题记:“大住圣窟,大隋开皇九年已酉岁敬,造窟用功一千六百廿四,像世尊有功九百,卢舍那世尊一龛,阿弥陀世尊一龛,弥勒世尊一龛,三十五佛世尊三十五龛,七佛世尊七龛,传法圣大法师廿四人。”①这则保存完好的题记明确记载了当时用工数目、开凿的年代及窟内造像数量与内容。

石窟门外两侧石壁上刻有多部佛经,主要有《叹三宝偈言》、《法华经》、《胜鬘经》、《大集经》、《妙法华经渴言》、《礼佛·忏悔等文石刻》等。入口两侧的石壁的拱形残龛内,分别有以浅浮雕手法雕刻的护法神王像,都有隶书题铭。东侧为“那罗延神王”,通高1.74米,赤裸上身。西侧像为“迦毗罗神王”,通高1.78米。两神王均头戴饰有羽翼、宝镜的战盔,身着甲冑,蓄有飘至胸前的长须,双目微闭,头部略偏向右肩,一手握剑,一手持三股钢叉,赤足踏怪兽。(图2)

洞窟内东、西、北三壁均凿拱券龛,龛内分别雕有一佛、二菩萨一组造像,造像面部皆毁。主尊弥勒佛、卢舍那佛及阿弥陀佛,结跏趺坐于方形须弥座上。像龛的两侧上下各开七个小龛,雕有七尊小坐佛,七佛或作说法印,或作禅定印。窟顶呈覆斗形,雕刻一个巨大的莲花图案藻井,莲花的南侧雕刻摩尼宝珠,周围镌刻六个上身赤裸,下着长裙,头戴花冠,体态轻盈的飞天。南壁窟门东侧有阴刻雕手法雕造廿四高僧像,有题记为“世尊去世传法圣师”。整体画面分为六层,每层两组,皆为两人对坐的表现形式,共有十二组。每幅画像的下面分别题有高僧的名字,不仅列出了佛教的传承法统,而且刻画出传法高僧的具体形象。窟门西侧刻有《大集经》《摩诃摩耶经》两部佛经,保存完整,字体挺括有力,为书法之精品。

综观大住圣窟,其刻工精细、造型严谨而工整,窟内外的造像、刻经及题记相互印证,互为一体。形成佛教造像、佛教历史及书法艺术三者有机结合,为隋代石刻艺术中的罕见精品。

3.道凭法师双石塔

道凭烧身塔是灵泉寺墓塔中年代最为久远的。双塔均由青石垒砌而成,自下而上由塔基、塔身、塔顶三部分组成,形制为方形塔身、单层覆钵塔顶。双塔方位坐北朝南,与寺庙一致,相距3.2米。西塔檐下镌刻题记为“宝山寺大论师凭法师烧身塔”。塔身券门左侧镌刻题记有“大齐河清二年三月十七日”的铭文,表明了该塔是建于北齐河清二年(563年),为宝山寺道凭法师墓塔。

西塔通高2.22米,下部为两层基台,一层塔基,由下大上小三块正方形青石垒叠构成。最上一层的塔基与塔身、塔檐、塔顶和塔剎是由一整块石头雕凿而成。塔身宽0.53米、高0.45米,四面塔身仅南壁开龛,龛楣内雕刻火焰尖拱纹。龛门两侧均雕刻半圆形柱子,柱头为莲花花瓣,柱础为单层覆莲式。塔心室为长方形,南北0.33米,东西0.25米。塔心室内现已无造像,四壁亦无雕饰,只在底面向内开凿深0.3米的墓穴,安放道凭法师的骨灰。塔身上方雕刻三层叠涩塔檐,塔檐上为半圆形覆钵塔顶,四面皆运用浮雕手法,雕刻了忍冬纹、卷涡纹和正中圆形宝珠纹的组合纹饰。塔顶部分由覆斗形基座、三重相轮和宝珠共同构成。

东塔与西塔在形制、大小上基本相同,塔身无铭文,时间无从确定、考证。但在装饰细节表现中东、西双塔略有不同。如:西塔门楣为北朝后期流行的火焰券纹,东塔窟龛门楣为圆弧形;另外,塔顶纹样雕饰上也有不同,东塔宝珠与两侧的卷涡纹之间关联不够,卷曲方向不协调。两者相较,西塔的整体比例和纹饰舒展大气,而东塔则相对生硬局促。因此推测西塔是瘗藏道凭骨灰的墓塔,东塔是因双塔形制的需要而建,是后人仿制的结果,也有专家考证东塔约为晚西塔 100 年后的唐塔。

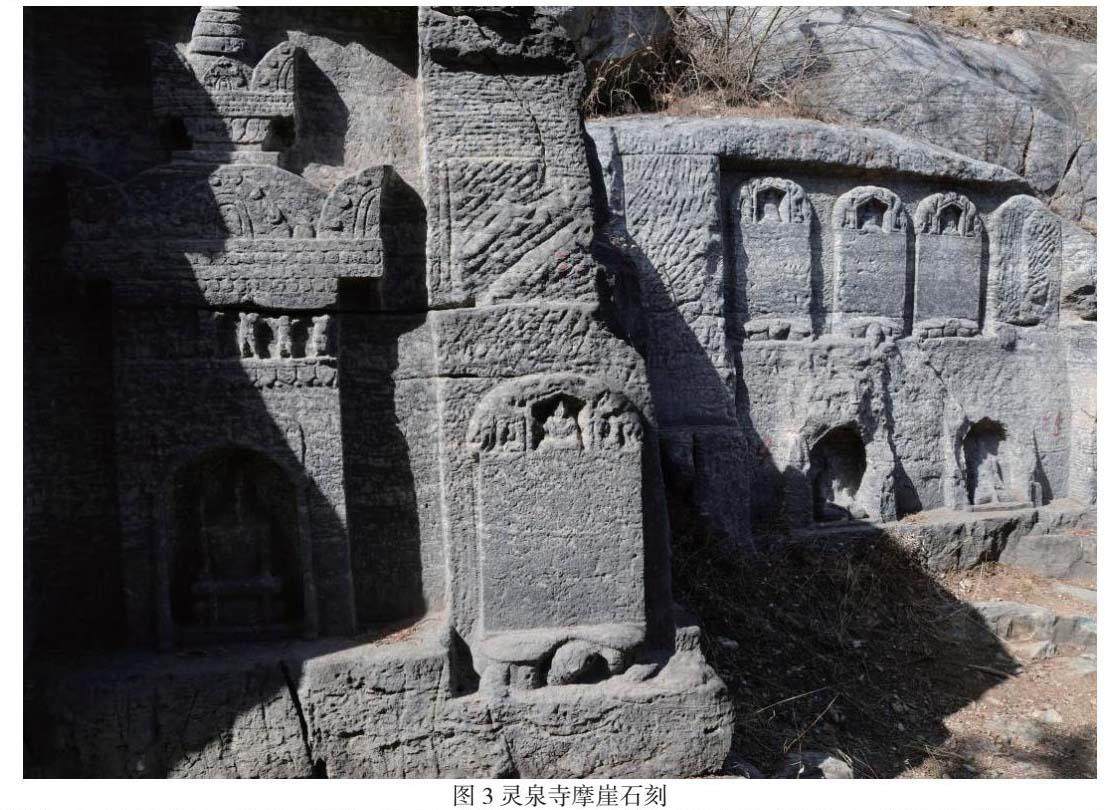

4.灵泉寺摩崖石刻

安阳灵泉寺摩崖石刻依据不同的时间进行布局,分别置于寺院西侧的宝山区和东侧的岚峰山区、马鞍山区三个不同区域,总数230 余座。这些僧墓塔大多为高僧或信徒所建骨灰舍利墓塔,但也有个别信徒所建的供养塔。灵泉寺摩崖石刻按照形制不同可分为塔型墓龛、屋型墓龛、碑型墓龛三类,以塔形龛居多,共有159座。原本都镌刻有铭文题记,但由于年代久远,保存状况不佳,仅存79座可辨识。根据铭文题记可知僧墓塔按时间段分为:“烧身塔、碎身塔、支提塔、灰身塔、散身塔、灵身塔、像塔或影塔”②。共历时北齐、隋、唐、五代至宋几个朝代。在我国现存的摩崖石刻中时间最早、数量最多,因此又有“万佛沟”之称。 灵泉寺摩崖石刻塔林作为当时塔主骨灰的安放之处,凝结着塔主对佛教的最高理想,整体上时代脉络清晰,演变轨迹一目了然。

灵泉寺摩崖石刻 整体上依山开凿、随形就势,塔群空间形成了独具特色的分散式布局。地势的变化使塔林的排列高低不等,按整体趋势可分成上、中、下三层,墓龛尺寸各异,但高度一般在一米左右,没有过大的龛窟。这种独特的造塔方式,不仅省工省力,省时还节约土地面积,是古代能工巧匠的慧心巧思。(图3)

这些浮雕石塔的形制构成是由塔刹、覆钵、塔檐、塔身和基座共同组成。塔门均开在塔身正面,内部雕刻有高僧、佛像等。虽然年久风化严重,但依然可以看出刻工精细、造型完美,运用了多种雕刻技法。细节装饰上有生动的人物、动物以及花卉图案,具有强烈的时代特征。隋塔的塔檐厚重,装饰简洁,塔门没有门额和倚柱,整体上庄严古朴。唐塔的雕刻装饰内容比较丰富,塔檐与受花增至双层,塔的叠涩檐上出现了较为繁杂的卷叶纹、缠枝纹等纹饰塔身上除门洞、门眉、门额、依柱外还多有舞蹈人、帷幔、怪兽、力士、团花、卷草纹等纹饰,体现了唐代的端庄、大气艺术风格。

灵泉寺摩崖石刻、塔林不仅在数量和规模上为全国所罕见,且其中的龛窟大都雕有明确纪年的题记,记录了历史上真实的人物与寺院,汇集了大量的塔铭题记。大住圣窟中镌刻的佛教经典永久地保存于世。其造像、刻经、题铭三者有机结合,雕凿内容丰富、手法多样,造像精美,各具风格,意义深远。内容涉及建筑、佛学、服饰、书法等,是研究石刻艺术、佛教文化的宝贵文物。

注释

[1] 董家亮 :《安阳灵泉寺·大住圣窟:隋代<礼佛·忏悔等文石刻>的清理发现及意义 》,《佛学研究》2002 年第 1 期。

[2] 杨宝顺 :《河南省安阳宝山灵泉寺塔林》,《文物》1992 年第 1 期。

作者简介:胡俊涛,1968.11 女 汉族 河南开封人,河南大学美术学院,视觉传达设计专职教师,研究方向:视觉传达设计与理论

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号