- 收藏

- 加入书签

基于“五位一体”协同育人的地方本科高校数字经济人才培养模式实践探索

摘要:立足于广西,面向东盟培养财经类应用型经济人才,基于“五位一体”协同育人的模式,构建“数字+思政”融汇的思政育人机制;推进学科交叉融合、重构课程内容体系,培养学生数字经济核心素养;创新机制、双向交流,拓展学生面向东盟的国际化视野;凝练学科特色优势,形成科教融合育人品牌,搭建校企政一体、产学研用协同的实践教学和协同创新平台推进地方本科高校数字经济人才培养。

关键词:“五位一体” 协同育人 地方高校 数字经济人才 培养模式

一、引言

数字经济已经成为经济高质量发展的新引擎,催生了对数字经济专业人才需求,就业前景广阔。建设“数字丝绸之路”已列入国家“十四五”规划,习近平总书记在第十七届东盟博览会致辞时表示愿与东盟国家深化数字经济合作,共同打造“丝绸之路”。广西高度重视数字经济产业发展,出台了《广西数字经济发展规划(2018-2025年)》,并于2021 年进行了修订,规划了《数字广西“十四五”规划》,为广西数字经济产业发展提供了指引。广西地方本科高校如何围绕面向东盟的“数字丝绸之路”建设对数字经济人才的需求,深入贯彻新文科、新财经建设理念,探索多主体协同育人推进数字经济人才培养是亟需解决的问题。

作为广西壮族自治区唯一一所财经院校,立足推进地方经济发展,面向东盟培养财经类应用经济型人才。我们经过摸索形成了地方本科高校数字经济人才培养的特色模式暨基于“五位一体”协同育人的模式,该模式解决了科教两张皮问题 、国际化协同育人机制不健全问题及思政育人成效不足等问题,达到地方本科高效数字经济人才培养的预期目标。

二、地方本科高校数字经济人才培养取得成效与存在问题

(一)地方本科高校数字经济人才培养已取得成效

1.构建了支撑数字经济人才培养的学科专业基础

(1)高水平学科平台

服务“一带一路”国家战略、中国-东盟自由贸易区建设,以广西应用经济学一流学科(培育)为基础,依托教育部、财政部认定的金融与财税培训中心(中国-东盟教育培训中心)、自治区级重点实验室培育基地“广西跨境电商智能信息处理重点实验室”,以及广西(东盟)人工智能与数字经济研究中心等,集合“数字经济+”政产学研特色,形成区域性应用型学科发展特色。

(2)高规格专业建设

构建了以国际经济与贸易、工商管理专业为核心、数字资源协同、共享、融合发展的特色学科专业群。国际经济与贸易和工商管理专业为首批国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、广西高等教育创新创业改革示范专业,企业管理为自治区级重点学科。建有深广跨境电商学院、广西财经学院-德布勒森大学大数据联合实验室等校内外实践基地。

(3)高质量教研成果

形成了“东盟+财经”的人才培养特色优势,取得了丰硕的教研成果。《东盟国际化与区域本土化相融合的管理类应用型人才培养探索实践》等获得自治区级教学成果特等奖 2 项,一等奖 5 项,二等奖 10 余项;拥有国家及一流本课课程 1 门、国家级双语教学示范课程 1 门、自治区一流本科课程 3 门、自治区精品课程 2 门。教师发表高水平学术论文 150 余篇、出版专著 30 余部,获省部级以上领导批示 19 项。

2.建立了政产学研多主体协同育人平台

(1)中国-东盟数字经济学院获批自治区级示范性现代产业学院

2019 年学校组建了中国-东盟数字经济学院,并于 2021 年 3 月获批自治区级示范性现代产业学院。中国-东盟数字经济学院系统构建了“政产学研”协同育人机制体制、培养满足中国-东盟“数字丝绸之路”建设需求的高素质数字经济人才,为本项目落地实施提供了坚实的基础。

(2)校企合作育人成效显著

与数字经济相关知名企业协同培育人才,在人才培养、课程建设及创新创业领域等方面开展全方位合作。

(3)国际高校合作育人扎实推进

与匈牙利德布勒森大学开展国际合作,建立大数据联合实验室、开发大数据技术类人才培养项目。举办“一带一路”与国际大数据论坛,开展大数据类人才培养、科学研究及人文交流。与英国奇切斯特大学合作,共建数字媒体技术专业,引进优质师资、课程资源。

(4)政产学研育人硕果累累

主动对接地方政府,与广西壮族自治区大数据发展局签署合作协议,共同探索广西数字经济人才培养改革;校行合作方面,与广西数字贸易产业协会、广西电子信息协会等定期就技术、产业、人才进行深度交流与分享,初步形成政产学研合作体系。

(二)地方本科高校数字经济人才培养存在问题

1.价值引领不够,思政育人成效不足问题

面向东盟的国际化数字经济人才培养,塑造社会主义核心价值观是关系到为谁培养人的关键问题。但目前在数字经济相关课程的课程思政、与思政课程的同向同行等方面还存在方法不多、不实,流于表面等问题。

2.课程体系不匹配,难以达成培养目标的问题

现有的数字经济人才培养课程体系不完善,学生面向东盟的数字经济知识体系不扎实,课程建设较为落后、缺乏区域国际化特色,不利于学生构建系统的国际化专业知识结构。

3.国际化协同育人机制不健全问题

面向东盟的数字经济人才培养,必须强化东盟元素,但目前仍存在与东盟国家合作的高校数量少、合作办学的层次不够、生源相对单一、合作的体制机制不完善等问题。

4.科教两张皮问题

科教融合育人是提升学生创新能力的重要途径,但科研与教学融合不够是地方财经本科院校普遍存在的问题,不利于培养学生创新能力。亟需从路径、方法、体制机制等方面激发高校科研优势转化为教学资源,达成创新型人才培养目标。

5.实践育人的国际化体系不健全、协同不够问题

面向东盟的数字经济国际化人才培养仍存在政产学研融合不足,亟需解决当前学生实践能力持续动态升级的需求与实践能力培养体系的不系统不充分之间矛盾突出的问题。

三、基于“五位一体”协同育人的地方本科高校数字经济人才培养模式

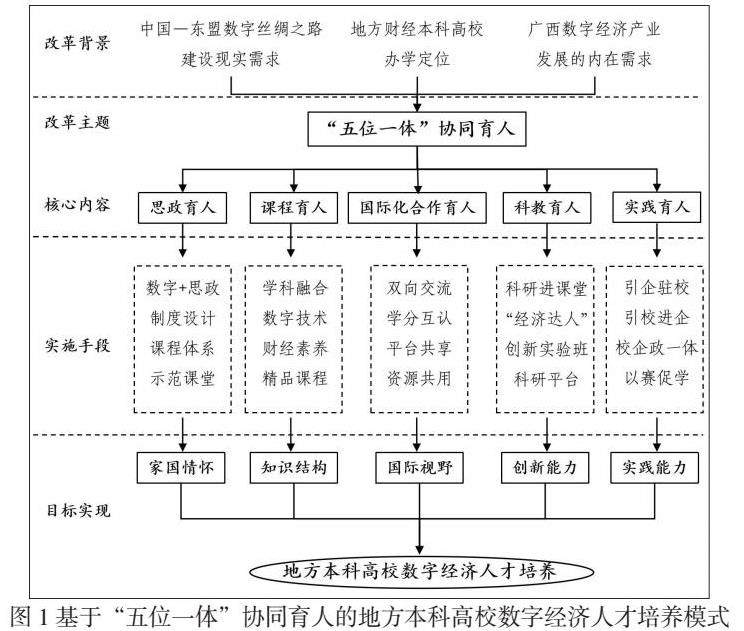

围绕“中国-东盟数字丝绸之路”建设对人才的需求,深入贯彻“新文科”建设理念,培养有民族自信与爱国情怀、有扎实的数字知识素养、有面向东盟的国际化视野、有科研探索的创新能力和有复合型实践能力的“五有”面向东盟数字经济人才。在厘清数字经济人才内涵基础上,构建“顶层设计,两融驱动,五化并举”的面向东盟数字经济人才培养体系,即从顶层设计上推进数字经济人才培养模式的创新,打造面向东盟的数字经济人才培养高地;形成政产学研多主体融通、“数字+思政”融汇的“两融驱动”的育人机制;以及打造“思政交融化、课程重构化、东盟国际化、科教一体化、实践平台化”的五位一体人才培养模式。

该模式如下图1所示

四、基于“五位一体”协同育人的地方本科高校数字经济人才培养路径

1.思政育人:构建“数字+思政”融汇的思政育人机制

应对数字技术发展对大学生价值观塑造带来的新问题,结合国际化人才培养德育目标,厚植社会主义核心价值观,构建课程思政建设生态体系,培养学生“经世济民”的家国情怀。

(1)围绕为党育人为国育才,推动思政课程与课程思政融合

一是围绕马克思主义经典著作、“四史”教育、中华优秀传统文化等,植根家国情怀,建设思想政治理论特色课程。二是从“中国-东盟系列”课程、综合素养课和专业课程三个方面推进课程思政改革。三是塑造“大学生骨干暑期政务实习”等课程思政育人品牌。四是定期开展“我与祖国共成长”中国-东盟青年大学生分享交流活动。

(2)以数字技术创新课程思政教学方法

运用现代教育信息技术,融合线上线下,打造全过程、跨时空的课程思政育人课堂,创新课程思政教学方法,打造课程思政示范课堂。

2.课程育人:推进学科交叉融合、重构课程内容体系,培养学生数字经济核心素养

(1)优化专业布局,推进交叉融合

紧扣区域经济社会发展需要,项目贯彻“新文科”建设理念,对接数字产业链,注重跨学科、跨专业的交叉培养,建设数字经济、数据科学与大数据技术等新兴交叉专业;打破传统学科壁垒,增强数字知识、技能与不同学科专业之间的联系。

(2)融入数字技术,重构课程体系

项目拟构建“一主两翼”课程体系,“一主”就是遵循专业建设标准确定的核心课程为主,突出财经素养,两翼则是数字技术和国际合作课程,培养“数字技术+财经素养”的数字经济人才。

一是遵循专业建设标准确定的核心课程为主,突出财经素养,形成“双体系、双平台、多模块”的课程体系。其中,“双体系”是指数字经济人才培养过程理论教学体系与实践教学体系并重,构建同步实验,课程实训,专业综合实践三位一体的实践教学系统,将实践教学提高到与理论教学同等重要的地位;“双平台”是指以公共基础课和专业基础课两个通用平台为基础,基于数字经济分别设置不同专业和专业方向,满足学生自主选择专业和专业方向的要求;“多模块”指以“双体系”、“双平台”为基础按照专业服务方向、人才规格要求和学生兴趣、志向等,从理论和实践两个维度设计多个不同学习模块,供学生自主选择,促进学生在全面发展基础上实现个性发展。

二是培养“数字技术+财经素养”的数字经济人才。推动数字经济与经济学专业课程深度融合,设置大数据概论、大数据技术架构与实践、人工智能与机器学习、云计算、区块链等数字前沿课程,提升科技创新人才的数字新技术运用能力。

3.国际化合作育人:创新机制、双向交流,拓展学生面向东盟的国际化视野

(1)持续完善国际合作育人体制机制

与东盟国家开展深度合作,推动构建深度融合的科教互利合作共同体。推动学分互认、师生互访等制度创新。共同在东盟国家建设实习实践基地,拓展国际合作育人平台。共同建设数字经济案例库、共同开发课程,推动教学资源共享。

(2)内培外引,打造国际化师资队伍

内培方面,实施“青年教师培养工程”和“海外研修工程”,培养教师的国际化视野;外引方面,实施“澜湄青年学者交流计划”,引进东盟师资人才。

4.科教融合育人:不断凝练学科特色优势,形成“广财特色”的科教融合育人品牌,全面提升学生创新能力

(1)鼓励教师科研进课堂

把教师对东盟的研究成果,引入到课堂教学过程中,将教师科研课题对本科生开放,通过科研反哺教学,构建科学研究与专业教学共同体。

(2)创新本科生科研能力培养体系

建立了科研小秘书制度,推荐学生到协同创新中心等科研平台兼职学习;搭建Seminar、莲湖论坛等学术平台,打造特色“经济达人”品牌;实施“本科生学术研究资助计划”,鼓励学生积极参与各类项目申报,推进科研育人改革。

(3)开设创新实验班

积极开设“东盟经管人才创新实验班”等面向东盟的各类实验班,实施国际化、导师制、小班化办学模式。

5.实践育人:搭建校企政一体、产学研用协同的实践教学和协同创新平台

面向“数字丝绸之路”建设对人才的需求,协调推进“政产学研”多主体间合作,整合多主体创新资源和要素,项目构建具有示范作用的“政产学研”多主体协同育人机制:采取“引企驻校、引校进企、校企政一体”的思路模式,促使行业企业需求融入人才培养的各个环节,形成具有教学、研发、创新创业功能的校企政一体、产学研用协同的大型实践教学和协同创新平台。主要包括:

(1)政府搭台

从广西现有的财政、人才等方面寻求政策支持,基于中国—东盟数字经济发展需求,推动相关政府部门参与、支持及引导数字人才培养。

(2)产业出题

邀请中国—东盟相关企业积极参与数字经济人才的培养,及时获取或储备企业发展所需的优势人才,并引领数字经济人才培养的最新标准,以企业需求导向确定人才培养规格。

(3)协同育人

深入推进产教融合、校企合作培养模式,合作制定人才培养方案、合作开发教学资源、合作授课,持续探索和推动多元主体协同育人模式创新,多要素共助学生实践能力提升。

(4)平台育人

积极与政府、行业、企业、创业者等不同主体合作搭建实习实践平台,通过校内校外实习实践平台锤炼学生实践能力。

(5)以赛育人

依托挑战杯、大创、澜湄青创赛和全国高校商业精英挑战赛等赛事品台,以赛促学、以赛促教、以赛促改,提升学生实践能力。

作者简介:彭雪清(1989-)广东揭阳,广西财经学院经济与贸易学院讲师,应用经济学,教育教学管理;谢廷宇(1979-)广西桂林;广西财经学院经济与贸易学院教授,应用经济学,教育教学管理。

基金项目:2022年广西自治区级新文科课题(XWK2022023);2023年度校级本科教学改革工程一般项目立项:《“政治经济学”课程思政数字互动融合创新模式实践探索 》,感谢应用经济学广西一流学科建设项目资助。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号