- 收藏

- 加入书签

西部偏远地区女性青春期月经羞耻心理问题的基础生理卫生教育干预研究

摘要:2023年教育部等十七部门在《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》中提出,中小学校应结合相关课程开展心理健康教育,维护学生心理健康。国务院办公厅在“十四五”国民健康规划中指出,应健全社会心理健康服务体系,加强儿童心理行为发育异常等常见精神障碍与心理行为问题干预。基于两次实地调研,研究人员发现西部偏远地区青春期女性在基础生理卫生教育薄弱等多方因素影响下,难以正确对待自身正常生理现象,从而产生月经羞耻等心理问题,大概率诱发生理疾病。通过学校社会工作介入基础生理卫生教育发展,缓解其月经羞耻等心理问题发生概率,有利于促进其身心全面健康发展,落实健康中国战略。该课题运用混合研究方法进行研究法设计。第一,运用深度访谈法剖析基础生理卫生教育与月经羞耻等心理问题二者间的深层逻辑机制。其次,运用实验法以分析数据之间的差异关系。研究员针对偏远地区青春期女性月经羞耻心理问题展开了实验研究,研究发现:(1)偏远地区基础生理卫生知识传播路径受社会文化观念、地方教育及社会经济的影响(2)偏远地区青春期女性主要接受迭代基础卫生教育,观念落后,容易出现生理疾病(3)受月经污名化观念影响、消费能力较低、接受隔代教育的青春期女性常存在月经羞耻等心理问题,应重点干预。三组样本心理健康状况存在显著差异(p<0.05),未接受过基础卫生教育及心理辅导等介入工作的青春期女性存在较为明显的月经羞耻心理问题。本文认为应通过学校社会工作介入影响学校基础卫生教育,给予偏远地区弱势青春期女性更多社会支持,并采用小组式工作方法及个案工作对其进心理辅导等相关工作,干预青春期女性月经羞耻等心理问题。

关键词:月经羞耻;干预研究;基础教育;偏远地区;学校社会工作

一、引言

2023年教育部等十七部门在《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》中提出,中小学校应结合相关课程开展心理健康教育,维护学生心理健康。国务院办公厅在“十四五”国民健康规划中指出,应健全社会心理健康服务体系,加强儿童心理行为发育异常等常见精神障碍与心理行为问题干预。青春期群体身心健康发展受环境因素与个人因素双重影响,其中个人因素主要为个人思想观念、文化水平及身体变化程度等;环境因素主要包括社会、学校、家庭等。在课题组前期实地调查研究中发现,西部偏远地区社会人文观念相对落后,基础生理卫生教育发展阻滞,家庭教育相对不重视卫生教育,多以经验主义教育为主,即世代传播的卫生知识理念与月经观念,导致月经被污名化与妖魔化,使该地区青春期女性的在身体发育成熟时,进入月经阶段后,产生的一系列自卑、恐惧及不安等不良心理状态,甚至发展为羞耻、重度焦虑及抑郁等心理问题。目前研究文献,多以干预策略、思考实践、社会调查等理论研究分析为主,实证研究相对较少。

为更深入了解偏远地区青春期女性月经阶段的心理状况与地区基础生理卫生教育发展具体情况,研究团队于2023年前往西部偏远地区多个村落,采用深度访谈与线上+线下问卷调查的混合研究样式,总调查周期为15天,分为两个批次进行的实地调研活动,基于此,研究员运用Nvivo及Spss两个数据分析软件分析各客观因素,如社会经济、思想观念、教育水平及地域条件,深度剖析基础生理卫生教育与月经羞耻等心理问题二者间的深层逻辑机制,为后续实证干预研究奠定理论基础与实践数据分析资料,以制定适用于地区发展的相关基础生理卫生教育干预实验方案,为相应实地地区卫生教育措施及学校社会工作介入学生心理领域方式提供事实依据。

本课题以西部偏远地区青春期女性月经心理健康发展为研究核心,以西部偏远地区青春期女性为研究对象,学校为教育主体开展实证干预研究,探索学校教育与学校社会工作二者结合教育模式共同介入心理健康的效果。并以活力化学校社会工作组织参与学校教育与相关服务为目标,推动学校教育与学校社会工作协调合作,即结合基础卫生教育与小组工作式或个案工作进行的心理辅导,促进教育资源多元互补,为弱势学生群体提供多样且专业化的教育服务,改善其日常生活的客观环境,促进其身心全面协调发展。

二、核心概念

(一)月经羞耻

月经羞耻目前仍未有专业且明确的概念界定,因此研究员梳理各类女性心理与身体领域相关文献,以关键词:月经、女性、女性心理健康、月经异常及月经不调等在知网核心期刊(SCI、北大核心及CSSCI等)中进行检索,初次筛选出1379篇文献,经过数据清洗与二次筛选,留下如月经禁忌、月经平等运动及女性心理等角度女性文献39篇,研究员总结相关概念研究,并结合实地调查资料,将月经羞耻定义为:受到社会传统思想观念、地域文化思想、地区经济发展水平及基础生理卫生教育等多种因素交叉影响,月经(子宫内膜周期性脱落)受到一定程度的污名化、贬低及妖魔化,偏远地区女性随着身体发育成熟,在来月经时,受社会不良,甚至歧视思想影响与生长环境对于月经需要遮掩、隐藏及躲避等思想潜移默化,为此感到羞耻、不安、尴尬等不良情绪状态,甚至导致该时期女性因无法采取、接受或获得正确应对措施对待月经时期的不良心理状态及身体变化,而出现焦虑、抑郁及躁郁等心理问题,严重时会引发各种心理疾病或病理化症状。与此同时,青春期,正是人的独立思想与人格形成阶段,即人生发展中思想最敏感时期,极易因思想环境变化而出现月经羞耻等心理问题,基于深度访谈资料研究,发现偏远地区的中学学生多为留守儿童或住校生,极依赖学校管控与教育而非家庭教育,因此应重视学校社会工作干预与介入这部分群体,以维护其心理健康发展,减少月经羞耻等心理问题的出现。

(二)基础生理卫生教育

研究员运用文献倒查法梳理基础卫生教育相关文献,即运用知网与web of science等检索工具逆时间进行基础生理卫生教育相关文献检索,以获得其最新发展相关资料资料,发现当前我国基础生理卫生教育虽已有一定发展基础,但在教育实际中,尚未充分实践与研究,大部分卫生教育内容仅适应发达地区,而与偏远地区,如西部偏远地区,如农村的社会人文思想观念不契合,即过于超前、直白及专业化,导致人们难以接受相关卫生教育,而产生抵制心理,反向阻碍了生理卫生教育的地区性发展,从而失去其普遍性、多元性及平民化特点,其中地区教育人员大多基于个人观念、能力知识水平及专业素养,为中学等较高学段的年级开展基础生理卫生教育,如青春期卫生教育一类笼统化教育,而非专业、精准且结合地区实际的基础生理卫生教育。联合国教科文组织将生理卫生教育大致分为个人行为健康、性教育、生殖健康、性别意识及身体发育发展等专注于个人身体与心理发展的两个层面。故本文研究的基础生理卫生教育是指结合地区实际发展,以个人教育与学校教育为主,并适度介入地区学校社会工作,从身体探索出发,到心理疏导,以缓解心理障碍情绪与修正个人健康行为,针对青春期学生身心健康发展,具有普遍性、易被接受、科学性及专业化的生理卫生教育。

(三)青春期女性

国际学术界通常以女性初潮(生理性成熟)作为青少年是否进行青春期的指标之一,年龄区间为10-20岁,可大体分为三个年龄段,其中,12-16岁为年龄发育中期,副性特征相继出现,且女性开始有周期性月经(杨雄,2006)。因此本文对青春期女性的主要定义为12-16岁,已出现副性征及月经初潮的女性。

三、研究设计

本研究采用实用主义范式为基础,结合质性研究与定性研究要素的混合研究,以质性材料与量化数据分析问题,从而提高研究员对研究课题的理解程度,以补充定量研究在分析现实规律与社会问题时具有的片面性。首先,定量研究运用已被国内专家更新完善并广泛应用的两个心理量表:症状自评量表SCL-90(Self-reporting Inventory/Symptom Checklist 90)及焦虑自评量表(self- rating anxiety scale,SAS)与症状自评量(文心,2016),本文以SCL—90量表为主,测量偏远地区青春期女性干预实验前后月经羞耻等心理问题心理状态整体变化情况,同时检查干预实验效果;第二,定性研究主要运用深度访谈法,探索偏远地区社会人文观念、学校环境、经济水平及地域特征等多层面客观因素,深入剖析基础生理卫生教育与与月经羞耻心理问题之间的机制与成因,补充定量研究的不足,以探寻学校社会工作教育服务发展路径,推动基础生理卫生教育发展,促进地区教育公平。

(一)数据来源与样本筛选

1.研究对象

研究员以两次实地调研资料为基础,选取广西壮族自治区偏远地区某典型村落某中学青春期女性为研究对象,以了解西部偏远地区基础生理卫生教育发展情况与青春期期女性月经羞耻等心理问题发生机制。月经羞耻主要是指女性受客观环境影响与主观观念消极化,无法正确对待自身如月经等生理现象,从而产生深度焦虑、抑郁及躁郁等心理问题,甚至心理疾病,影响其健康成长。西部部分偏远地区基础生理卫生教育发展相对其他地区而言,尤其是在“双减”政策实施之后,受学校社会工作、地区人文观念与思想水平、政府财政重心、社会经济发展程度及社会教育工作服务范围等因素影响,具有明显差异。

在调查中,研究员发现部分地区院校甚至没有基础生理卫生教育,仅在某非特定学年开展全部学习生涯中的唯一一场生理卫生知识讲座。因此课题组主要在西部偏远地区某已预调研过,存在相对严重月经歧视及羞耻思想的典型村落集群进行调研样本筛选。与此同时,广西壮族自治区偏远地区受地理位置、交通发展及地形等多种客观因素影响,发达省份的先进基础生理卫生教育难以辐射偏远地区,如农村及乡镇,政府财政支出补贴多为第三产业,以推动乡村振兴,城市与农村卫生教育机制体制发展程度差距大,因此选取广西壮族自治区的某思想相对封闭,基础卫生教育相对落后的村镇院校进行课题研究相对具有代表性。

基于此,课题组在广西壮族自治区偏远地区选取三个村镇作为样本框,以学校基础条件与地区基础卫生教育资源等因素作为条件进行二次筛选,选取某典型村落某中学三年级三个班的青春期女性,样本容量N=75,为定性研究与定量研究两个研究方法的研究对象,进行基础生理卫生教育干预研究,并采用结合深度访谈及问卷调查的混合研究方法深入探索其中逻辑机制。为尽最大可能保证本次实验研究的有效性与科学性,除了匹配控制对照组、实验组两个组别的班级人数、年龄及课程安排等必要变量外,在不影响两组学生N=50的正常教学秩序的情况下,研究员将双盲法贯穿整个干预过程,即除研究员、相关心理辅导专家及有关教师外,不告知学生、学生家长的干预教育内容及目的。干预结束后,再告知全部相关主体研究内容、目的及资料用途。

本次干预实验前期心理状态评估标准之一为焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS),而后以症状自评量表SCL-90(Self-reporting Inventory/Symptom Checklist 90)为主,将研究对象随机分配为两组,即实验组与对照组,以减小差异。为加深对比,研究员加入一组均未参与教学的控制组N=25,所有组别平均年龄16.55±1.69岁。在干预过程中,全部文本材料都标明所得数据仅用于本课题研究,同时部分公开,以供该校及学校社工等组织参考,协助其工作改进。

2.研究方法

2.1实验法

本次干预实验选取同样的教材课件内容,设计两种不同的教学方案,于2023年开展为期15天,围绕青春期女性月经羞题的基础生理卫生教育教学实验,主要采用焦虑自评量表(self- rating anxiety scale,SAS)作为前期入组标准测量工具,并在干预实验结束时进行二次测量,检测青春期女性心理焦虑水平;症状自评量表SCL-90(Self-reporting Inventory/Symptom Checklist 90)作为全程测量工具,分别在实验前测及后测实施。研究员严格遵守实验原则与流程,并在实验过程中尽可能控制各变量,以保证实验过程规范性、科学性及合理性,同时,选取整个实验周期中均未参与教学的初中三年级青春期女性,即控制组进行对比研究。

各组干预方式与内容:实验组运用基础生理卫生课程教育与学校社会工作介入的心理辅导的教学模式,主要包括基础生理卫生知识教育与专家心理辅导两个方面:①基础卫生知识教育包括在校女性基础生理卫生知识讲解、身体生理构造与青春期激素变化等专业生理教育知识;②专家心理辅导干预以团体心理辅导为主,结合个体咨询辅导。在学校社会工作介入的团体辅导中主要关注青春期女性学生由月经产生的不良心理健康状况及其他相关心理问题;对照组仅以生理卫生课程教育为主的教学模式,主要包括基础生理卫生知识讲座及生理相关知识科普等;控制组则正常进行学校课程,不参与任何生理卫生课程内容与心理辅导。

2.2深度访谈法

研究员分别对西部偏远地区教师、家长、学生等各关联主体说明研究目的、意义及相关保密措施后,进行深度访谈,受环境条件限制,每次访谈持续时间为10-30分钟不等,并在征求同意后,利用相关设备对访谈过程进行录音,对于拒绝接受录音的访谈对象,研究者主要采用纸笔手写,电子人工输入记录的方式保留关键访谈内容。访谈地点为访谈对象居住地、学校办公室等私密性较高的场所,一定程度上维护了访谈对象的隐私权。访谈主要关注基础生理卫生教育发展情况、社会文化观念及青春期女性心理状况等问题。研究者在访谈活动进行过程中,遵循信息饱和原则,当核心目标主题不再有新信息出现时,则停止访谈与资料收集。

在完成质性研究数据收集时,研究员运用Nvivo质性研究分析软件对质性研究资料,如已进行初步文本编码的访谈资料进行三级编码与分析,即一级编码(开放式编码)、二级编码(主轴编码)及三级编码(选择编码),包含内容分析、话语分析及定性分析方法等,最大程度降低受研究者个性特征及背景影响导致访谈记录中存在的主观性,以获得规范化数据资料。

2.3问卷调查法

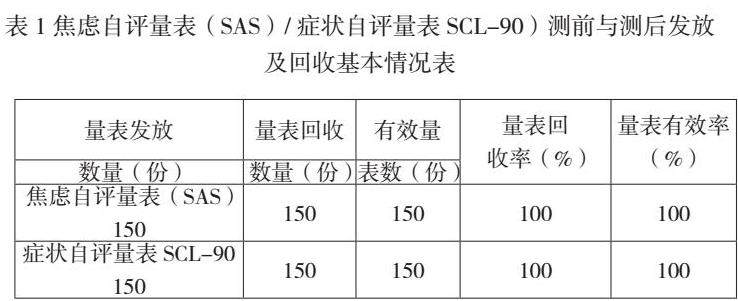

实验中共对某初中三个组n=75的青春期女性发放两份量表,测前及测后各75份,分别为焦虑自评量表(self- rating anxiety scale,SAS)及症状自评量表SCL-90(Self-reporting Inventory/Symptom Checklist 90),共回收300份,经过审查清洗,有效问卷量表为300份,有效回收率为100%(见表-1)。

2.4统计方法

本研究主要采用IBM SPSS statistic 23 软件进行数据分析,以X±SD (平均数土标准差)的形式表示,各组数据采用配对样本 t 检验,以p值<0.05为差异显著,p<0.01为非常显著,比较实验组与对照组在干预前后焦虑自评量表(self- rating anxiety scale,SAS)及症状自评量表SCL-90(Self-reporting Inventory/Symptom Checklist 90上的差异(置信水平为95%),进而检验基础生理卫生教育+心理辅导教育模式的效果,从而探索学校社会工作介入西部偏远地区基础教育与学校心理辅导教育服务的路径及未来发展方向。

3.定量研究工具

3.1焦虑自评量表(self- rating anxiety scale,SAS)

焦虑是生活中常见的情绪状态,轻度焦虑普遍存在人们的日常工作及学习生活中,然而,当焦虑超出人们能承受的限度,就会导致其出现心理问题或相关心理疾病,如抑郁症状。在研究员对偏远地区青春期女性的长达一年的周期性观察与调查研究,与两次深度调研活动中,发现偏远地区女性由于基础卫生卫生教育薄弱等原因,无法正确对待自身身体变化,故在青春期产生的月经羞耻等心理问题,其常常存在较为严重的身体焦虑、心理焦虑、不安、失眠、思虑过多等不良情绪障碍,因此研究员使用焦虑自评量表 (self- rating anxiety scale,SAS)作为了解其因月经羞耻等心理问题引起的焦虑症状的前期测量与后期变化的测量工具。

焦虑自评量表(SAS)由美国杜克大学医学院 W.K.ZUNG于 1971年编制,用于测试出有焦虑症状的被测试个体的主观焦虑感受,并分析焦虑状态的轻重程度及变化,为焦虑状态筛选与诊断的主要工具之一。其包括20个自评条目。基于现有数据与资料标准规定,总分标准分≥50分视为有焦虑症状(王文菁等,2011)。SAS的 Cronbach’s α系数为 0.85,P<0.05,该量表信效度较高,数据且结果可靠且有效。

3.2症状自评量表SCL-90(Self-reporting Inventory/Symptom Checklist 90)

由L.R.Derogatis于1975年编制,共90个测试项目,根据个人行为、日常生活习惯、人际关系往来、情感等关键点细化分类为因子,即,躯体化,强迫症状、人际关系 敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性及其他项目等10个维度的心理状态,群体使用范围广,反映内容具体,适用性强,心理学研究领域被广泛采用。该量表采用5级评分制,本研究以3分作为测试依据进行测量。量表的 Cronbach’s α 系数为 0.91,各相关因子 Cronbach’s α 系数在 0.82~0.93,效度系数为在 0. 77-0. 90,表明SCL-90的信效度较高,数据结果可靠且有效

3.3定量研究测量方法与质量控制

研究员在实验测前与测后,基于不同类型量表对不同组别的被测试者给予统一指导语,同时根据量表的内容、题目规格及条目容量等差异设定不同的填写时间,研究员独立指导被测试者填写,问卷现场回收,并进行分类统计。

首先,根据社会调查研究员标准,设置个人能力条件与素质筛查水平线,通过纸质版能力测试与实地考察,择优式筛选参与本次课题的研究员;第二,邀请相关专家培训全体研究员深度访谈技巧与调查能力,进一步提高研究人员综合素质;第三,基于实际建立统一调查程序,规范化调查流程,专业化收集、清理及剔除不合格问卷;在录入数据时,分成两组研究员校对录入数据,数据结果校正应用Epidata 3.1逻辑效能检验方法,以创建数据结构文档,程序化录入整合数据,以达到数据高质量收集、录入及检测的研究目的。

四、研究结果与分析

通过将实验组、对照组与控制组三个组的青春期女性心理健康各因子指标进行单因素方差分析,得出P>0.05,故可认为干预实验前三组青春期女性心理健康水平皆无显著差异,符合干预实验要求。

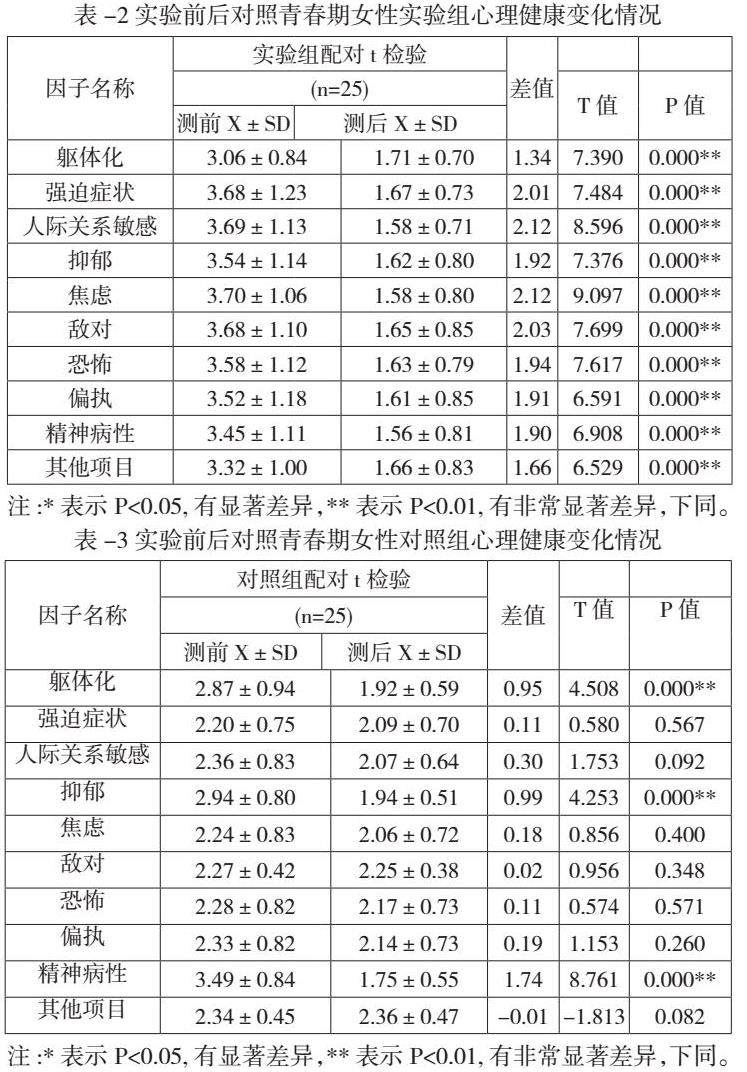

在进行干预实验前及实验结束后,将症状自评量表SCL-90发至被测评对象n=75,采用现场发放与回收的方式,本次干预研究最终分析结果如表-2、表-3、表-4所示,青春期女性干预实验前后心理健康变化情况明显。由于本次干预实验研究有前测与后测,因此利用配对t检验去研究实验组实验数据的差异性.

从表-2可以看出,实验组10组配对数据均呈现出非常显著差异性(p<0.01) 。基于数据可知,在干预前,实验组的偏远青春期女性N=25皆有相对严重的心理问题,干预后,已有显著改善。

在干预研究过程中,研究员对组内女性进行深度访谈发现,卫生知识课件教育虽然很大程度科普了科学的生理卫生知识,让青春期女性了解到身体构造、月经的由来及心理问题的产生,但是教学讲解常常只停留于浅层影响,只是了解知识,无法改善其受社会环境影响,导致的深层次的不良月经观念及随之而来的心理问题。通过联动学校社会工作,结合科学生理卫生知识学习与社会工作小组式个案工作方式等工作方法,对改善青春期女性月经羞耻等心理问题,促进其心理健康发展有显著成效,应大力推动学校社会工作发展相关教育服务,深度学生校园生活,整合资源提供相关教学及心理辅导服务,促进学校心理疏导机制形成及相关基础素质教育发展。

从表-3可以看出,对照组仅有3组配对数据会呈现出非常显著差异性(p<0.01) ,而其他数据P>0.05,无统计学意义。

对照组仅采用生理卫生课程教育为主的教学模式,在干预实验测试前与测试后的数据可知,虽对偏远地区青春期女性月经羞耻等心理问题有一定的改善与积极作用,但影响相对较小,仍需要其他教育服务途径进一步改善其心理问题的产生与发展。

研究员访谈发现,西部偏远地区高学段学生受家庭、学校距离及村镇教育资源等因素影响,大部分学生都寄宿学校,呆在学校的时间相对家里而言非常久,因此与改善世代形成的家庭文化及思想环境相比较,应优先改善学校客观思想文化环境,转化学生观念,同时加强基础卫生教育系统建设,推动学校社会工作与学校基础教育发挥协作效应,整合学校教育资源与社工资源,以发挥其最大价值,从而缓解月经羞耻等心理问题,促进青春期女性身心健康成长与发展。

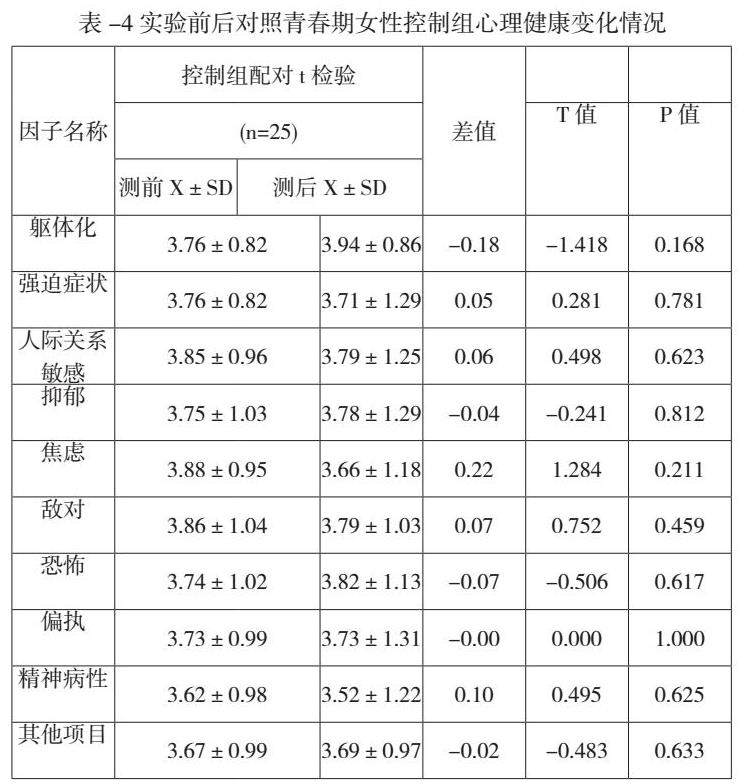

控制组的青春期女性全程未参与干预实验研究,仅进行量表测量。由表-4可知,控制组10组配对数据,均没有呈现出差异性(p<0.05),即在整个干预实验周期,测前与测后皆无差异。

通过深度访谈,研究员发现控制组青春期女性由于青春期身体激素波动、社会思想观念、教育发展不力及个人思想等因素影响,长期存在心理障碍或相对严重的心理问题,急需学校采取相关措施干预,并促进相关基础卫生教育发展,转变人们月经观念,改善学校整体文化环境,从校园环境着手,促进学校社会工作体系化发展帮扶服务与心理辅导,助力其养成健康心理状态,缓解心理问题。

五、讨论

1.干预实验研究实施的基础卫生生理教育及心理辅导相结合的教学模式有效性与可行性

第一,研究员对偏远地区青春期女性进行了长达一年的周期性调查研究及个人观察。以深度访谈、发放线上/线下问卷及实地调查等研究方法前往多地开展调研活动,多维度考察地区实际情况,如偏远地区思想观念、地方经济发展水平、当地卫生教育发展情况、教师综合素质及青春期女性生活状态与心理状态等,以探索基础卫生生理教育与青春期女性月经羞耻等心理问题之间的深层逻辑机制与发展。

第二,基于以上实地调查研究,以基础卫生教育专家教育理论研究及前人文献为基础,综合考量学生实际、学生家长想法及地区教师意见,寻求相关专家指导与建议,研究员多次研究与完善干预方案,以制定适合当地实际情况的基础卫生生理教育知识课件及相关辅助教学材料,并与学校社会工作组织及校方沟通协商,以在教学中辅以学校社会工作心理咨询及个体咨询辅导,保障教育干预整体过程的有序性、科学性及有效性,同时在实施过程中,不断基于教育实际情况调整整体干预方案,尽量控制无关变量对整体过程的干扰,调试偏差,因此具有相对高的可行性。

第三,干预实施全程科学管控,研究团队严格依据干预设计方案实施整体教育模式,定时与各方保持良性沟通,以促进学校教师及学校社会工作教育发展与协同合作,改善整体教育环境,有利于引导学生个人思想转变与科学卫生观念形成,促进学生健康成长与发展。

2.实施学校教育与学校社会工作教育服务相结合的教学模式的干预效果

基于定性与定量数据分析结果,实施基础卫生生理教育及心理辅导的教学模式对青春期女性月经羞耻等心理问题具有显著干预效果,在实验结束时基本达到了干预目的。

3.偏远地区基础生理卫生教育与月经羞耻心理问题之间的机制探析

学校发展生理卫生教育与学校社会工作实施相关教育服务对于改善偏远地区生理卫生知识传播路径有显著且积极的效果,由于偏远地区基础生理卫生教育资源薄弱,且受多样化客观因素影响,如地区经济发展水平及社会文化环境,基础生理卫生知识教育常运用的人体解剖图等理论资料,常被偏远地区群众认为是淫秽的象征,并易对较小学龄儿童产生文化与精神冲击,间接导致其生理卫生知识传播路径受阻,青春期女性无法学习了解到科学且系统的生理卫生知识,仅接受家庭教育或网络自学,月经相关思想观念容易产生不良偏差,而西部偏远地区的青春期女性,受家庭文化资本与社会资本限制,多接受落后迭代基础生理卫生教育,难以形成健康的生理期行为习惯,如间隔一定时间就更换卫生用品等习惯,其受思想观念限制与经济限制,存在月经期间一天只换一次卫生用品的情况,极度容易出现生理疾病,同时偏远地区月经污名化严重,在传统观念中,月经是污秽的象征,在社会风气的影响下,其容易出现月经羞耻等心理问题,影响其心理健康与正常身体发育。因此在发展基础生理卫生教育时,应推动学校社工给予弱势青春期女性更多社会支持与教育服务,以缓解其月经羞耻等心理问题,如实验组与对照组样本在干预实验测前测后的心理健康状况皆存在一定程度的显著差异(p<0.05),未接受青春期女性则存在较为明显的月经羞耻心理健康问题。

参考文献

[1]杨雄.青春期与性[D].上海大学,2006.

[2]文心.症状自评量表(SCL-90)测试[J].职业教育(下旬刊),2016,(14):55-57.

[3]王文菁,谭文艳.验证性因子分析在焦虑自评量表中的应用[J].中国健康心理学杂志,2011,19(07):781-783.DOI:10.13342/j.cnki.cjhp.2011.07.002.

[4]夏卉芳.贵阳市初中学生性发育、青春期性教育现状及其干预研究[J].中国性科学,2020,29(07):143-145.

[5]陈晓瑜.青春期女生性别认同研究[D].南京师范大学,2012.

作者简介:王秋晓 (2000—)性别∶女,民族∶汉族,籍贯∶广西钦州,单位全称∶广西师范大学,职称/职位∶广西师范大学本科(或者是学校及学历),研究方向∶学校社会工作、家庭与教育

作者简介:阮嘉欣(2002—)性别∶女,民族∶汉族,籍贯∶广西博白,单位全称∶广西师范大学,职称/职位∶广西师范大学本科(或者是学校及学历),研究方向∶学校社会工作、家庭与教育

作者简介:刘璇 (2003—),性别∶女,民族∶汉族,籍贯∶重庆梁平,单位全称∶广西师范大学,职称/职位∶广西师范大学本科(或者是学校及学历),研究方向∶学校社会工作

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号