- 收藏

- 加入书签

概念隐喻视角下中国2024年新年贺词汉英翻译研究

1. 引言

隐喻作为一种修辞手段,由修辞学奠基人亚里斯多德首次提出。隐喻不仅是人类认知的途径,也是翻译的桥梁。在复杂的政治语言中,隐喻能有效传达政治理念、态度立场。中国2024年新年贺词富含隐喻资源,对贺词的有效传播,意义非凡。新年贺词不仅在中国具有深远意义,也是面向世界的政治表达及大国形象塑造的重要文本,因此新年贺词的有效翻译与传播有利于增强国际社会对中国的认知和好感,促进中国文化传播。作者从概念隐喻视角,基于文本类型特征、语言差异和文化差异三个维度,探讨中国2024年新年贺词汉译英中隐喻的翻译策略,以期为隐喻的翻译提供借鉴。

2. 概念隐喻概述

二十世纪八十年代末,语言学家莱考夫(Lakoff)和哲学家约翰逊(Johnson)合著的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)中指出隐喻不仅仅是文学修辞的一种形式,而是人类语言和思维的基本组成部分,他们强调了隐喻的普遍性和生活性[1]。通过实验和观察,他们指出隐喻不仅影响人们的语言表达,还深刻地影响人们的思维方式和行为模式。也就是说,隐喻不仅具有折射语言本质属性的功能,还是构建人类思维的重要组成因素。而不同文化之间的概念隐喻可能存在显著差异,这些差异反映了不同文化对世界的理解和价值观。例如,一些文化可能更倾向于使用垂直空间隐喻来藐视权利和社会地位,而其他文化则可能采用不同的隐喻体系。

概念隐喻的运作机制是将两种表面上看似毫无关联的事物,由于某种相似性而关联在一起,这使得人们产生了在认知上的某种联想,并通过这种具有特殊性的关联帮助人们理解和表达相对陌生的事物。事实上,人类的文化中已经由概念隐喻组成了一个系统的整体,在这个整体中人类对未认知的事物通过将已知的事物和经验作为桥梁产生新的联系以及发明和创造出新的事物。因此,根据概念隐喻的运作机制引申至其应用前景,概念隐喻是人类在现实生活中的获得新认知的基本方式之一。概念隐喻的发展更是人类思维模式的不断拓宽以及行为方式在跨文化交际中的不断融合与发展。

3. 概念隐喻的数据统计

本文的研究文本是中国2024年新年贺词原文及其英文译本。在新年前夕,通过广播电视和网络新年贺词从北京传向全球,是中国面向全国且面向世界的政策表达及大国形象塑造的重要文本。贺词中常提到中国站在世界舞台上的角色,以及中国与其他国家的合作与交流。可见,该文本对于中国文化对外传播的重要性,是中国与世界的一次重要互动,其英译本的传播为增强国际社会对中国的认知和好感贡献了不可或缺的力量。故此,本文选取了中国2024年的原文和英文译本作为对象进行隐喻检索对比。

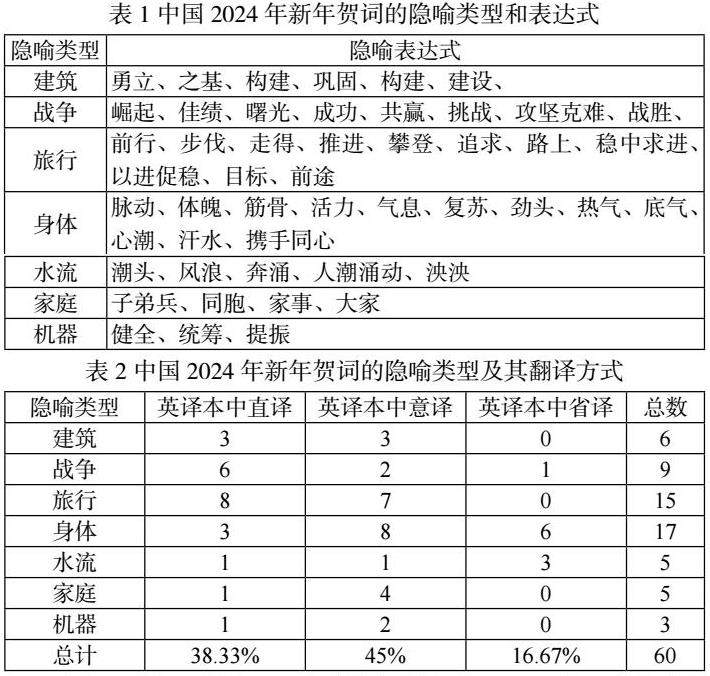

首先,对中国2024年新年贺词进行概念隐喻识别,通过分析和整理,总结出各个类型的概念隐喻的关键词和数据。其次,对比英文译本,对其概念隐喻的翻译方式进行分析。

由表2可知,中国2024年新年贺词中有38.33%的中文隐喻词可以通过直译的方式转化成英文,这表明隐喻具有普遍性。在不同的语言体系中,也有一部分词汇的源语言和目标语言之间联系紧密,可通过直接翻译的方式达到使两种语言体系内的读者可无障碍阅读的效果。而在该语料中有45%的中文隐喻词采取了意译的翻译方式,可见有很大一部分中文难以在英文中找到对应的隐喻词汇,需要译者将原文的意思用目标语言重新表达出来,而不是逐字逐句的转换,以此来传达原文的思想和感情。其中,也有16.67%的中文隐喻词汇没有被翻译成英文,相当于对原文进行了一定的简化和缩减。这些数据证明了,不同文化之间的隐喻存在差异性,而对这些隐喻词汇之间的转换方式及其翻译技巧的研究,也是为了探究该类政治文本如何巧妙地进行隐喻翻译,有利于更好地在不同文化之间搭建认知的桥梁。

4. 新年贺词概念隐喻翻译策略分析

4.1 从文本类型分析概念隐喻翻译策略

根据纽马克的文本分析理论,基于不同语言功能,文本可分为表情类文本、信息类文本、呼唤类文本。不同文本类型,由于隐喻价值及翻译意图不同,隐喻的翻译策略也大相径庭。中国2024年新年贺词属于政治讲话文本类型,其特点是为了传达政策、立场或理念,内容具有明确目的性;由领导人发言,具有一定的权威性和影响力;为便于听众理解和记忆,采用简练明确的语言;为激发听众的共鸣和行动,具有强烈的感情色彩;针对特定的听众群体和问题,具有较强的针对性;在特定的场合和节日发表,具有一定的仪式感和象征意义。根据对文本的概念隐喻类型的统计,此文本中身体隐喻类型所占比重最大,这与文本的功能和传播意义有关。新年贺词作为面向全国人民的政治话语,需要让人民群众感受到来自国家的关怀和温暖。同时,作为传播至全世界的文本,需要让世界感受到中国发展的活力和动力。因此,在其原文中多采用“脉动”、“劲头”、“活力”等词汇。纵观英译本对该类隐喻词汇的翻译,大部分词汇都采用了意译和省译的方式,只有小部分词汇被直接转换成了英文。

4.2 从语言差异分析概念隐喻翻译策略

在概念隐喻的翻译过程中,英汉语言系统的不同是影响概念隐喻翻译策略的重要因素。两大语言系统在语音系统、语法结构、书写系统等方面有着明显的差异。汉语是意音文字系统,结合了表意和表音的特点,汉字作为汉语的书写符号,既有表示音节的功能,也有表达意义的功能。每个汉字有其独特的形状和发音,同时承载着特定的语义,因此汉语能通过有限的符号组合来表达丰富的语言内容。英语属于字母系统,字母和音素具有紧密联系,因而英语能够通过书写来传达语音信息。

此外,汉英语言系统的语法结构存在较大区别。汉语属于意合语法,又称为分析语,句子成分之间的关系主要依靠词序和上下文来表示,而不是通过形态变化。汉语中很少使用形态变化来表示时态、人称、数等语法关系,而是通过添加助词、语序调整等方式来表达。英语属于形合语法,又称为屈折语,许多词形的变化可以表达时态、人称、数等语法关系,例如动词的过去式、现在分词、过去分词等。

由于汉英语言系统的特点不同,在翻译概念隐喻的过程中,有一部分概念隐喻为了平衡汉英两种语言在句法结构和表达习惯上的差异会被直接削减。

例1:

东北全面振兴谱写新篇,雄安新区拔节生长,长江经济带活力脉动,粤港澳大湾区勇立潮头。

译文:New progress has been made in fully revitalizing northeast China. The Xiong’an New Area is growing fast, the Yangtze River Economic Belt is full of vitality, and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is embracing new development opportunities.

在例1中,“活力”和“脉动”都为身体隐喻类型。其中,“活力”直接被翻译成了“vitality”,这里的直译也能使源语言与目标语言表达出相同的意味。而“脉动”一词没有在英译本中得到体现。“脉动”的一层意思是脉搏的跳动,另一层意思是指像脉搏那样地周期运动或变化,在原文中是形容长江经济带发展稳步向前,强调了长江经济带的发展充满活力,如脉搏跳动一般充满生机与动力。原文中“活力脉动”一词符合中文的使用习惯与特点,常用四字的排列方式,使得句子以精炼简洁的方式表达丰富的意义。而英语是形合的语言,不能在翻译时保留中文句子的结构,一味地翻译成并列。虽然“脉动”在英文中对应的单词为“pulsation”,但是该单词更多的是在医药科学中的解释。若将英文“pulsation”直接使用在译文中,会使得“pulsation”在英文语境中成为累赘,并表达与语境不符的意思。这使得在翻译过程中,“脉动”这一身体隐喻被省略,而是采用更简洁的,使句子更紧凑的方式将原文的意思表达出来。

例2:经过久久为功的磨砺,中国的创新动力、发展活力勃发奔涌。

译文:Thanks to years of dedicated efforts, China’s innovation-driven development is full of energy.

在例2中,“奔涌”一词属于水流隐喻类型,在原文中是指中国创新和发展的状态如同活火山的岩浆般奔流涌出,突出强调中国的创新发展充满旺盛活力。若将“喷涌”一词直接翻译成英文“gush”,会使得“gush”一词难以在英文语境中立足,且不能与这一动作的执行者相匹配,会使目标读者对语意产生疑惑与误解。因此,在英译中,译者通过理解原文含义将中国的创新驱动发展表达成充满活力,并没有直接将“喷涌”一词翻译出来。在此使用省译的翻译技巧,使得英译本在保持语言的准确性和流畅性的前提下,传达出核心信息。

4.3 从文化差异分析概念隐喻翻译策略

隐喻的翻译,除了考虑文本类型差异、语言差异,还应考虑文化差异。中西方的文化差异主要体现在思维方式的差异和风俗习惯的差异。西方思维倾向于分析性和逻辑性,强调个人主义和批判性思考。西方哲学中的启蒙思想家倡导理性、科学和个人自由。而中国思维则更偏向整体性和和谐性,强调集体主义和社会责任。儒家文化中的“和为贵”和道家的“道法自然”体现了这种思维方式。这些思维方式和风俗习惯的差异进而体现在语言表达上,正如英国翻译理论家苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)在其专著《翻译研究》中总结的翻译的本质与功能。书中深入探讨了翻译的本质,认为翻译不仅仅是语言之间的转换,更是文化、意识、形态和权力关系的传递[3]。

因此,在概念隐喻的翻译过程中也会有因文化差异而产生一定的难度。为了确保翻译的准确性和自然性,译者需要对源语言和目标语言的文化背景充分了解,寻找能够准确传达原意的表达方式,对隐喻进行适当的调整。

例1:中国经济在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨。

译文:Having weathered the storm, the Chinese economy is more resilient and dynamic than before.

在例1中,“体魄”和“筋骨”都属于身体隐喻类型,在原句中分别与“强健”和“壮实”搭配使用。句子中的身体隐喻用来形容中国经济在面对各种挑战和困难时,不仅没有被击垮,反而变得更加强大和有韧性。身体隐喻在中国文化中的使用非常广泛,能将抽象的概念与具体的身体部位联系起来,使得抽象的概念更加直观和形象。而英文中的身体隐喻不如中文中那么丰富多彩,且因为一定的文化背景和历史渊源,英语言系统中没有对应的身体隐喻。因此,原文使用“体魄”和“筋骨”的表达,与中国文化中重视身体文化和力量的传统观念相符合。但由于文化差异的存在,在翻译时,采取意译的翻译策略,只需要表达原句意思即可。

例2:祖国统一是历史必然,两岸同胞要携手同心,共享民族复兴的伟大荣光。

译文:China will surely be reunified, and all Chinese on both sides of the Taiwan Strait should be bound by a common sense of purpose and share in the glory of the rejuvenation of the Chinese nation.

在例2中,“两岸同胞”属于家庭隐喻类型,是指中国大陆的居民和台湾地区的居民。“两岸同胞”这一词汇的历史背景可以追溯到中国近现代史,中国大陆和台湾地区之间由于政治原因形成了分治的局面,但两岸人民在血缘、文化、历史等方面具有深厚的联系。“两岸同胞”这个词汇正是为了强调两岸人民之间的紧密联系而提出的。因此,这一家庭隐喻是源于特定的历史事件,且该件事在目标语言的文化中并不存在。在处理这一隐喻时,译者进行了解释性翻译,将“两岸同胞”翻译成“all Chinese on both sides of Taiwan Strait”,既保持了对原文的忠实度和准确性,又确保目标语言读者能解隐喻的含义。因此,在翻译含有历史文化因素的隐喻时,需考虑目标读者的理解能力,采用意译的方式,保持原句的文化色彩,并传达其特殊含义。

5. 结语

概念隐喻是一种认知机制,其特点在于它不仅仅是语言表达上的比喻,而是深层次的思维方式。同时,概念隐喻也起到了桥梁的作用,它使得来自不同文化背景的人们能够通过共享的隐喻来理解彼此的思想和感受。通过对比和分析中国2024年新年贺词的原文和译文,本文发现概念隐喻在不同的文本类型中体现不同的价值和作用,对文本类型的清晰判定有利于译者在处理概念隐喻时采取更合理的翻译策略。由于汉英语言系统和文化背景存在差异,不同语言体系中存在不同的隐喻表达,译者需对比源语言和目标语言的语言特点,并且考虑目标读者的接受能力,在翻译概念隐喻时适当地选择直译、意译或省译的翻译技巧。

参考文献:

[1] LAKOFF G,JOHNSON M.Metaphors we live by[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[2] Tinsley R L,NewmarkP.Approaches to Translation[J].Morden Language Journal,1984,67(2):210.

[3] Bassnett,S.&Lefevere,A.Constructing Culture[M].Clevedon:Multilingual Matters, 1998.

[4] 罗燕.论汉英语言差异的表征及其文化溯源[J].黑龙江教师发展学院学报,2020,39(12):113-115.

[5] 王文莉.基于文本类型理论的隐喻翻译策略研究[J].今古文创,2024(10):109-112.

[6] 刘晴,周红红.在概念隐喻视角下看汉英翻译——以十九大报告中英译本为例[J].翻译论坛,2019(02):46-50.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号