- 收藏

- 加入书签

基于第七次全国人口普查的我国农村留守儿童现状分析

内容摘要:本文以第七次全国人口普查数据为依据,重点分析当前我国农村留守儿童的性别结构、年龄结构、地域分布、人口规模、入园情况、学习情况等现状及特点。结果显示,当前我国农村留守儿童群体规模仍旧较大,留守的原因与性别和年龄密切相关,留守儿童受教育存在超龄就学的情况。应关注留守儿童问题,减少儿童留守情况的发生。

关键词:农村留守儿童;第七次全国人口普查;现状分析

1 研究背景

上世纪80年代开始,随着改革开放步伐不断加快和城镇化的持续深入,尤其是2010年后,我国人口流动频繁,离开农村到城市工作和生活的农村青壮年逐年增加。我国第七次人口普查(2020年)数据显示流动人口的数量高达3.76亿人,比2010年全国流动人口2.21亿人增加了1.55亿人。人口大规模的流动也导致了备受各方关注的留守儿童现象的出现,而农村地区又是我国留守儿童最集中的地方,因此农村的留守儿童问题更多,该群体是现有研究普遍关注的内容。

2 概念界定

2.1已有研究成果

目前已有的研究留守儿童的文献主要关注两个方面的内容:一是留守儿童的群体特征,如性别结构、年龄结构、地域分布、入园情况、身心健康、学习情况等;二是基于父母外出务工出现的留守情况对儿童发展造成的影响。

留守儿童的界定主要包含 3 个基本标准:父母双方外出还是一方外出、父母外出的时间长度、儿童年龄(周福林、段成荣,2006;潘璐、叶敬忠,2009;韩嘉玲等,2020)。 一些研究将留守儿童定义为父母至少一方外出的儿童(叶敬忠、王伊欢,2006;周福林、段成荣,2006;孙文凯、王乙杰,2016);另一些研究则认为只有父母双方外出,在家的儿童才会失去双亲的有效监护,形成有实质差异的“亲子隔离”结果,因此将父母双方均外出的儿童定义为留守儿童(刘志军,2008)。 关于父母外出的时间长度,一些研究将父母外出是否超过半年作为判定留守儿童的标准(郝振、崔丽娟,2007),而另一些研究则认为父母外出时间过短对留守儿童的影响不明显,因此将父母外出时间长度超过一年以上的儿童定义为留守儿童(孙文凯、王乙杰,2016)。 在儿童年龄方面,大多数研究都将留守儿童限定为未满 18 周岁的儿童(卢文菁等,2014;叶敬忠、莫瑞,2005),这与联合国《儿童权利公约》中对儿童年龄段的界定是一致的,但也有学者认为留守儿童应限定为不满17周岁的儿童(吴霓,2004;邹先云,2006)。

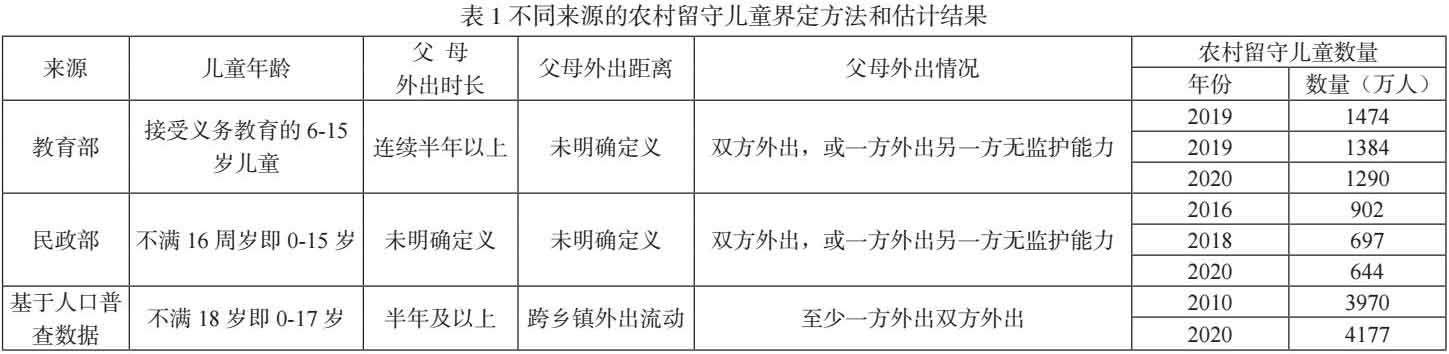

关于农村留守儿童人数的官方统计主要有教育部、民政部和人口普查这3个数据来源。表1对上述三个来源界定的农村留守儿童的方法作了整理。近年来,教育部对农村留守儿童的统计口径为“父母双方外出务工连续半年以上或一方外出务工另一方无监护能力,将其托留在户籍所在地家乡,由父母委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护接受义务教育的不满十六周岁的未成年人”。 在此口径下,教育部发布的2020年农村留守儿童规模为1290万人。 民政部使用的农村留守儿童口径为“父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的(农村户籍)未成年人”,其在2016年、2018年和2020年发布的农村留守儿童规模分别为902万人、697万人和644万人。 总的来说,教育部关注特定学龄阶段的儿童,民政部关注困境下的儿童,他们对农村留守儿童的年龄和父母外出情况做出有针对性的界定是基于部门实际工作需求,具有其合理性。此外,已有报告和系列文献基于历次全国人口普查数据和 1%人口抽样调查数据对我国农村留守儿童群体展开了持续的研究(段成荣、杨舸,2008;段成荣等,2013;国家统计局等,2023),将农村留守儿童基本界定为“父母双方或一方跨乡镇外出流动半年及以上,留在原籍不能与父母双方共同生活的0-17岁农村儿童”。 本文延续上述口径和关注点,采用第七次人口普查数据开展研究,主要考虑有两点:一是在年龄上与联合国《儿童权利公约》对儿童年龄的界定保持一致;二是与绝大多数文献对父母外出情况的界定保持一致。

2.2本文的界定

如上所述,本文将农村留守儿童界定为:父母双方或一方跨乡镇外出流动半年及以上,留在原籍不能与父母双方共同生活的0-17岁农村儿童。根据第七次人口普查对“常住人口”的定义,本文将识别对象限定为户籍地与常住地一致(即“留在原籍”)的儿童。此外,考虑到农村人户分离现象日益增多,本文将县内跨乡镇人户分离但仍居住在农村的儿童中不能与父母双方同住的儿童也算作留守儿童。本文在匹配识别留守儿童过程中,根据人口形势的变化,在是否增加额外的父母匹配条件、是否包括集体户儿童、是否包括单亲家庭儿童等方面,对方法细节进行了调整和优化。需要指出的是,不同时期对留守儿童的匹配和估计条件是基于当时的人口形势和城乡背景设定的,由于匹配方案的调整,不同时期发表的结果不能直接比较。 本文使用 2010年和2020年两次全国人口普查长表抽样微观数据(抽样比为 1‰),基于2020年口径对我国农村留守儿童进行匹配识别,分析其在人口特征、家庭特征和教育发展等方面的最新状况和变动趋势。

3 农村留守儿童的特征

3.1规模和地区分布

从规模上看,农村留守儿童虽然增幅较小,但在农村儿童整体规模大幅下降的背景下,农村留守儿童规模不降反增,且在农村儿童中占比明显提升,凸显出农村留守儿童问题的严峻性。从地区分布上来看,农村留守儿童在各省分布较不均衡。2020年我国农村留守儿童高度集中在河南、四川、广西、湖南等劳务输出大省。其次,四川、广西、湖南、广东的农村留守儿童占全国农村留守儿童的比例也较高,此外,2020年安徽、贵州和江西等省份的农村留守儿童规模也不容忽视,均超过200万人。

3.2年龄结构

2020年我国农村留守儿童中 0-2岁的占比为17.1%,对应规模为714万人;3-5岁的占比为18.7%,对应规模为780万人;6-14岁的占比为54.1%,对应规模为2262万人;15-17岁的占比为10.1%,对应规模为421万人。0-2岁的农村留守儿童占同年龄段农村儿童的46.6%,明显高于其他各年龄段农村留守儿童占同年龄段农村儿童的比例。总的来讲,越低龄的农村儿童成为留守儿童的可能性越高。

3.3 性别结构

2020年全部农村留守儿童中,男童为2216万人,占53.1%,女童为1961万人,占46.9%,性别比为113.0,略低于全部农村儿童的性别比(114.3)。 无论是男童还是女童,2020年各年龄农村儿童中留守儿童的比例都远高于2010年。 整体来看,2020年男童和女童中留守的比例差异并不明显,但在个别年龄中仍有体现,如15-17岁农村女童的留守比例高于男童,这可能与该年龄段更多农村男童独自外出流动有关。

2020年农村留守儿童中与祖父母一起居住的比例达到58.3%,高于 2010年(56%),说明祖父母对农村留守儿童的照料支持10年来有所强化。

4 农村留守儿童的教育发展状况

4.1 3-5岁学前教育阶段农村留守儿童入园(入学)情况

入学时机对于儿童长期发展具有影响,过早和过晚接受某个阶段的教育都会导致儿童入学后学业成绩持续降低(Mavilidi等,2022)。第七次人口普查首次将学前教育状况纳入调查,3-5岁农村留守儿童中有80.7%正在接受学前教育,另有4.6%已经提前就读小学,剩余14.7%未上过学。分年龄看,高达30.3%的3岁农村留守儿童还没有接受学前教育;4岁农村留守儿童的入园情况有所改善,只有9.3%没有接受学前教育;到5岁时,农村留守儿童中有82%正在接受学前教育,另有13.8%提前进入小学阶段学习。农村留守儿童接受学前教育的比例虽然略高于全部农村儿童,但与全部农村儿童一样面临相同的结构性困境。农村地区幼儿园发展均存在财政支持力度不够、供给不足、质量不高、发展不均衡等问题,影响学前教育阶段农村儿童的入园(入学)机会。

4.2 6-17岁农村留守儿童在校情况

2020年6-17岁农村留守儿童不在校比例(9.0%)比2010年(7.3%) 稍高,可能因为2020年6岁儿童中有较高比例还在接受学前教育,如果放宽到7-17岁进行比较,2020年的不在校比例(6%)则低于2010年(6.9%)。

然而,当前我国仍有一定规模的适龄农村留守儿童未在校接受或未按规定接受义务教育。 2020年,6-17岁农村留守儿童中有9%不在校,对应人口规模为242万人,扣除6岁不在校的农村留守儿童98万人,7-17岁不在校农村留守儿童为144万人,占7-17岁农村留守儿童的6%,其中15-17岁不在校的农村留守儿童为49万人。

4.3 农村留守儿童超学龄在校情况

虽然整体上儿童超学龄在校的情况不断改善,但是这种现象在2020年农村留守儿童群体中仍然相对普遍。我国有少部分农村地区可以年满7周岁入学,以7周岁开始读小学算起,可以更实际地查看农村留守儿童超龄就读的情况。2020年我国农村留守儿童中仍有13.4%的13岁初中学龄在校生超龄就读小学,5.6%的14岁初中学龄在校生超龄就读小学,32.3%的16岁高中学龄在校生超龄就读初中,14.2%的17岁高中学龄在校生超龄就读初中。农村留守儿童超龄就读小学的情况与农村儿童接近,但超龄就读初中的情况比农村儿童更为普遍。

5 农村留守儿童面临的主要挑战

2020年我国农村留守儿童的人口结构、居住安排、教育发展等延续了 2010年的一些基本特征和模式,另一方面由于受到整体人口结构、家庭转变和教育发展等结构性因素的影响而表现出新的发展态势,凸显出我国农村留守儿童及其家庭始终面临的生存和发展困境。

5.1 农村留守儿童规模依然庞大,影响城乡高质量发展

2010-2020年我国人口流动更加活跃,我国留守儿童规模仍然以较快速度增长的基本格局未变,其中城镇留守儿童规模 增长尤其迅速。 这意味着随着城镇化的深化发展,更多城镇人口外出流动,导致我国留守儿童问题从农村地区向城镇地区渗透。 迄今为止,我国有关留守儿童的政策制度几乎都是针对农村留守儿童展开,缺乏针对城镇留守儿童的关爱体系。

虽然 2010-2020年农村留守儿童规模增幅相对较小,但这是发生在农村人口大量外出流动和生育率下降的大背景下,农村儿童数量在10年间已经出现大幅度下降。 农村留守儿童的规模仍然稳固且有所增加,占农村儿童人口的比例甚至明显上升,实际上进一步凸显了解决我国农村留守儿童问题的艰巨性和紧迫性

5.2 母亲外出趋势加强,低龄农村儿童的留守问题亟需关注

近年来,女性越来越多地参与到流动中,2010-2020年我国流动女性的规模从1.04亿人增至1.77亿人,增幅达71.1%。在农村女性与男性外出流动和非农就业参与趋同的背景下,农村儿童母亲外出趋势增强,大量农村儿童成长缺乏母亲的陪伴。和母亲生活在一起的儿童通常能得到更好的养育和照料,母亲外出的农村留守儿童通常健康状况较差,认知和非认知能力发展水平较低,学业成绩也相对较差(Bai等,2022)。留守经历对儿童发展的影响与留守时所处的年龄密切相关,低龄阶段母亲外出带来的长期负面影响最为严重。母亲陪伴的缺失是造成幼儿认知滞后的关键因素之一,母亲和幼儿分离不利于母乳喂养和保证儿童营养。2020年,我国农村留守儿童中0-5岁的占比达到35.8%,其中,母亲外出者占到70.6%,对应规模达到1055万人。大量农村低龄儿童的成长缺乏母亲陪伴,如果这种状况长期持续下去,将不利于我国儿童的高质量发展。

5.3 流动人口子女随迁面临的制度壁垒始终存在,亟须突破

现行制度下,随迁家庭成员未获得足够支持,流入地更多地将流动人口作为“流动劳动力”对待,而非“流动家庭”。由于体制壁垒和高昂的成本,流动人口未成年子女在城市的生活和学习均面临许多困难和挑战,只能与父亲或母亲分离、留守在家乡,而且近一半的农村留守儿童与父母双方同时分离,由此导致流动家庭及其子女面临多重不利处境。在很多流动人口集中的省市,其教育、住房保障、健康服务等公共服务没有实现均等化,将流动家庭排除在外。尤其在教育方面,一些城市甚至本末倒置地“以学控人”,提高流动儿童入学和升学门槛,导致流动家庭的拆分和生活安排的“碎片化”。 这不仅使得儿童在流动与留守身份之间转化,也导致流动家庭中的母亲、父亲、祖父母等家庭成员为了陪伴照料未成年子女在农民和农民工身份、留守老人和流动老人身份之间转化。

6 对策建议

我国已初步建成农村留守儿童关爱体系,但这是一项长期性、系统性、战略性的工程,既关系到规模巨大的流动家庭的美好生活,也影响到未来我国人口高质量发展。 针对第七次人口普查反映出的农村留守儿童突出问题,本文提出以下4条针对性的对策建议:

第一,继续大力关注农村留守儿童问题,从源头上减少留守儿童现象。本文建议创造有利环境,顺应人口迁移流动家庭化的趋势,满足流动家庭的迫切需求,为流动家庭携带未成年子女一起进城创造更有利的条件,这既是从源头上减少留守现象的有效手段,也是让农村儿童接受更高质量教育和获得更好亲子陪伴的有效途径,更是我国全面推进乡村振兴、实现人口高质量发展的重要内容。 加强顶层设计,重点解决流动儿童异地升学等现实问题,打破制度的区域分割,构建城乡教育、健康服务和社会保障融合的体制机制,才能让流动家庭均等地享受流入地的公共服务。

第二,缩小城乡教育差距,保障包含农村留守儿童在内的农村儿童的受教育机会和教育资源。首先是解决学前阶段儿童面临的教育资源匮乏和教育发展受阻问题,整体改善农村学前教育质量,实现受教育机会平等和教育质量平等。其次是关注农村儿童义务教育的顺利推进情况,有效解决农村留守儿童在接受义务教育过程中面临的入学推迟、完学延缓和辍学等问题,最终推进义务教育向高质量方向发展,重振乡村教育事业,构建更加公平包容、人人共享的优质均衡义务教育体系。 再次是继续改善农村高中教育,加强县域高中建设,贯彻和落实教育部《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》,促进县中和城区普通高中协调发展,缩小教育差距,激发县中办学活力,全面提升县域高中的办学质量和办学水平。

第三,关注农村留守儿童早期发展,为农村家庭提供普惠性托育支持,为隔代照料创设友好环境,实现“幼有所育”。本文建议为隔代照料家庭给予配套政策支持,尤其针对流动家庭提供更多便利化举措,打破流入地老年社会保障体系的地方束缚,促进老年人异地随迁和社会融入,最终将城乡老年工作和儿童工作紧密结合起来,以家庭为单位进行统筹安排。

第四,关注“返乡留守儿童”和“再迁流动儿童”,为其提供心理辅导和支持。本文建议政策制定和实施应该更多关注这些有流动-留守多重经历的儿童,消减由于生活冲击带来的负面影响,为其青春期的过渡提供心理辅导和支持。 留守儿童和流动儿童的关爱和支持体系应该进一步统一起来,共同服务于流动家庭。

长远来看,随着经济的发展和文化观念的改变,我国人口的空间流动性还将继续加强,留守儿童现象与流动家庭的拆分现实与人们对美好生活的向往相悖。 应该尊重人口迁移流动的客观规律,履行“儿童优先”原则,寻求制度突破以适应“迁徙中国”新常态,为流动家庭及其子女在城市的生存发展提供更有力的支持,促进流动家庭携带子女一起迁移流动,让流动家庭子女有更幸福安稳的童年。

参考文献:

[1] 陈功.我国人口发展呈现新特点与新趋势.人民网,http: / / finance. people. com.cn / n1 / 2021 / 0513 / c1004-32101889.html. 2021-05-13

[2] 段成荣,吕利丹,郭静,王宗萍.我国农村留守儿童生存和发展基本状况——基于第六次人口普查 数据的分析.人口学刊,2013;3:37-49

[3] 国家统计局,联合国儿童基金会,联合国人口基金.2020 年中国儿童人口状况:事实与数据.https: / / www.stats.gov.cn / zs/ tjwh / tjkw / tjzl / 202304 / t20230419_1938814.html. 2023-04-19

[4] 韩嘉玲,张亚楠,刘月.流动儿童与留守儿童定义的变迁及新特征.民族教育研究,2020;6:81-88

[5] 李睿,刘慧,张强,权少伟,李妹.第七次人口普查实践与经验:普查数据质量是如何保障和提高的?人口研究,2021:5:26-32

[6] 刘志军.留守经历与退缩型人格-基于新生代外来工的实证分析.华东师范大学学报(教育科学版),2022:3:40-56

基金项目:江西省高校人文社会科学研究项目“江西农村幼儿园留守儿童学习品质培养策略研究”(项目编号:JY22121 ),南昌工学院院级研究中心儿童发展研究中心(项目编号:NGYJZX-2021-05)。

作者简介:许俐琴,女,江西南昌人,南昌工学院教育学院教授,研究方向:教育文化学

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号