- 收藏

- 加入书签

“三合而用”:节气传统文化在大班区域游戏中的运用研究

摘要:习近平总书记曾多次强调“中华传统文化的历史影响和重要意义,赋予其新的时代内涵。”近年来,传统文化越来越受到人们的重视,而最具代表的当属二十四节气。我园以节气传统文化为依托,以节气为主题设计相关的区域活动,引导幼儿在具有开放性和多元化的区域游戏中知道有关二十四节气的基本知识,使幼儿了解与二十四节气相关的民俗文化,感受自然的变化,增加幼儿亲近自然的机会,增强幼儿热爱自然、热爱中华民族优秀传统文化的情感。本文将以“三合而用”为抓手开展节气传统文化在大班区域游戏中的运用研究,在这个过程中形成一系列有益于实践探索与研究。

关键词:三合而用;节气传统文化;区域游戏;大班;运用研究;

中华优秀传统文化是中国人的精神标志和文化“基因”,二十四节气是中华民族自古就有的一套时间体系,是中华优秀的传统文化资源。二十四节气延伸出丰富的文化内容,如文学、科学、健康、艺术等,这些文化对幼儿审美情趣、审美感受能力、文化品格和科学态度等方面的培养具有重要的意义。由此,我园在传统文化传递的过程中,基于儿童的视角、生活经验和认知特点,基于节气为主题设计相关的区域游戏,引导幼儿通过自然观察、农耕体验、艺术表达、烹调饮食等多种形式的区域活动,能够让幼儿在游戏中学习和掌握二十四节气,真正在幼儿的心灵中埋下一颗中国特质的文化种子。

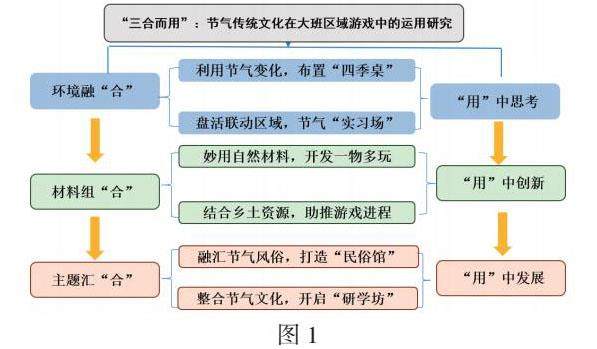

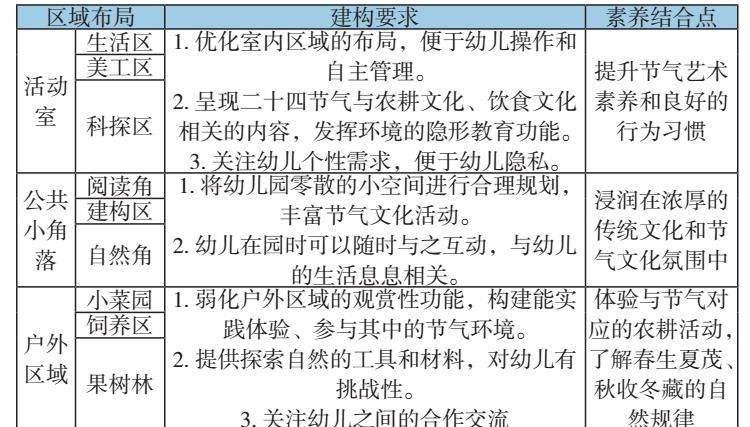

总之,通过不断的教育教学实践和研讨,发挥集体的力量,笔者得以在实践和理论之间架起一道桥梁,进而针对大班幼儿对传统节气文化认知度不高、兴趣性不浓等现象,以节气文化与区域环境的融合,与区域材料的组合,与区域内容为实施路径,确定实施“三合而用”模式(见图1),从大班幼儿的实际兴趣和需要出发来建构和实施区域游戏,充分尊重了幼儿“直接感知、亲身体验、实际操作”的学习方式,带领幼儿感受生活,体验传统,培养爱玩耍、善表达、乐交往、喜探索、巧创意的儿童。

一、环境融“合”,“用”中思考

(一)利用节气变化,布置“四季桌”

一年四季春生、夏长、秋收、冬藏,神奇的大自然每个季节都会向我们贡献它的美丽和丰富的资源。把这些资源带进室内,不仅可以美化班级环境,让区域活动充满勃勃生机,让幼儿在区域活动也能感受到季节的变化,还会让幼儿感受生命的节律变化,培养对自然变化的敏感。由此,教师在区域里布置“四季桌”,根据二十四节气的季节更替变化,甄选适宜大班幼儿发展的二十四节气教育内容,打造主题式角落,并将其分为“春之蛰动”“夏之蝉鸣”“秋之韵歌”“冬之暖阳”四大板块,即使置身室内,同样可以让幼儿时时感受到节气的变化和自然的气息。当然,这些材料也可能成为幼儿游戏的资源,激发他们的创造性游戏。

1.“春之蛰动”——“虫虫花园”

在惊蛰节气来临之际,盘活班级室内外空间通过环境规划凸显“春之蛰动”的主题,在班级饲养区,收集蝴蝶标本,仔细观察每一只蝴蝶,并在橘树上寻找蝴蝶的卵,采摘橘叶喂养蝴蝶的幼虫。在花园里寻找小蚂蚁,放在蚂蚁工坊中观察蚂蚁的生活习性和洞穴。“谷雨养蚕忙”师幼共同收集蚕宝宝和桑叶,一起饲养蚕宝宝,幼儿通过擦桑叶、换桑叶、清理便便等,积累许多经验,而且观察、合作动手等多种能力均得到了提高。

2.“夏之蝉鸣”——“趣玩一夏”

夏季是探索自然时节,教师在美工区投放陶泥、黏土等,和幼儿一起用手捏捏泥土、搓搓泥人,感受泥土的可塑性。小暑中消暑三候之一趣逗小虫,在饲养区投放“斗蛐蛐”,感受古时游戏的乐趣。芒种时节有斗草的习俗,幼儿通过寻找不同的植物,与同伴比赛,感受不同植物的柔韧性。

3.“秋之韵歌”——“果实档案”

秋天,丰收的季节,农作物纷纷成熟。收集不同形态的松果(干的、泡在水里的、完整的、掰开的)、松针、木头片、小木桩、放大镜、关于松果的绘本……幼儿通过多感官探索,发现松果的秘密,进行观察、分类、排序等探究活动,也可以用来进行拼摆图案、松果粘贴画等创造性艺术活动。

4.“冬之暖阳”——“冰雪王国”

结合冬季结冰现象,在科探区开展“破冰救小鱼”“自制磨砂冰”探究活动,面对破冰工具不足的现实问题,鼓励幼儿用绘画记录观察和探究过程与结果,记录过程中幼儿进一步理解消化实验过程,梳理形成冰融化的认知,自己感悟到冰融化的时候温度越高,融化速度越快。通过记录帮助幼儿丰富观察经验、建立事物之间的联系和分享发现。

(二)盘活联动区域,节气“实习场”

区域活动作为幼儿自主活动的一种形式,可以根据幼儿不同的个体差异分别设置不同类型的活动内容。依托班级室内外整体布局,充分利用空间,将班级角角落落改造成集生活、游戏、学习于一体的场所,探索节气文化与区域活动之间的关系,引导幼儿通过自然观察、农耕体验、艺术表达、烹调饮食等多种形式的活动,促进幼儿自主学习、合作探究,使其获得生活经验,解决问题,增强合作交往能力,促进幼儿热爱自然、热爱中华民族优秀传统文化的情感。

二、材料组“合”,“用”中创新

(一)妙用自然材料,开发一物多玩

在四季变化中,我们也可以收获许多象征性材料。例如:春天的野花野草,幼儿可以利用这些材料在美工区进行创意制作,也可以在益智区进行植物探究;夏天的雪糕棒也是象征性材料的一种,可以投放在建构区或者美工区等等;秋天的材料就更多了,我们可以收取大小不一的树枝、树叶等,供幼儿大胆选择和创造;冬天的时候,我们可以带着幼儿一起搭雪人,在搭雪人的过程中雪人的五官、四肢等同样可以利用低结构材料来制作。在与这些具有季节性的象征性材料互动的过程中,幼儿在收集材料时就开始了探究,思考哪些材料是可以被收集被利用的。真多幼儿的这一年龄特点,我们在大班幼儿进行区域活动时,应给予幼儿一定的空间和时间,让幼儿不受干扰、不受约束地探索材料的新玩法,同时在收集的过程中也领略了大自然的美,激发他们的创作灵感,拓展他们的创作思维,为他们利用这些材料进行游戏打下基础。

(二)结合乡土资源,助推游戏进程

家乡的资源俯拾皆是,一把梳、一张渔网、一把稻草等,都可以融入幼儿的区域游戏中。簸箕、筛子、箩兜等都是农村常见的器具。当这些器具走进区域游戏中时,教师可以询问幼儿“这些可以做什么呢?”“我们怎么用他们呢?”通过教师的询问,启发幼儿对地方特色材料的新思考,新玩法。把地方资源带进幼儿的区域活动,让它多领域、多功能、多层次的拓展,或改编重组、创新,让材料充分“活””起来,满足幼儿区域游戏中操作、探索的需要。每年三月初,美丽的花本是季节美丽的馈赠,迎来一年一度的“花朝节”,民间传统的扎染习俗蜂拥而来,教师借此这一契机,在班级美工区给幼儿介绍了锤染的技法和步骤,然后就带着他们在幼儿园里到处寻找可以用的花草。收集好花草,我们将布铺在地上,让幼儿自由地进行摆放和布置。终于将整块布都铺满了,开始最期待的锤染。大家有模有样地拿着小锤子一下一下地敲。在看似简单的锤染过程中,幼儿也在进行着思考,如,“颜色一直没有出来是什么原因?”“是我的力气太小了,还是这部分的布下面没有花草呢?”进而调整自己的方法。每当染出一点颜色幼儿都非常兴奋,获得了满满的成就感。虽然只是重复的动作,但是小小的锤子也在锻炼幼儿的手部力量,领略民间传统扎染工艺之美。

三、主题汇“合”,“用”中发展

(一)融汇节气风俗,打造“民俗馆”

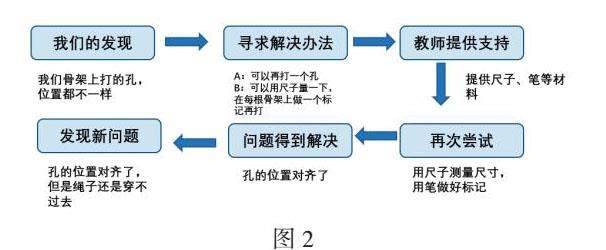

许多节气被赋予了丰富多彩的民俗内涵,变身为节日,有着花样繁多的节令活动寄托了人们的信仰与心愿,传承了人们对美好生活的向往,产生了许多有特色的饮习俗、节气体验等。例如:到了春分节气,在民间都会有放风筝的习俗活动。自制风筝是幼儿的真实需求,也是一个很好的教育契机。在玩创区开展制作风筝,幼儿需要先了解风筝的类型、结构和起飞原理等。在制作过程中,幼儿还需要解决裁剪、拼接、粘贴、组合等一系列问题(见图2)。此外,幼儿还要尝试使用不同的工具。基于此,教师决定支持幼儿开展制作风筝探究活动,使其在了解传统节气文化、参与民俗活动中产生热爱劳动的情感。

(二)整合节气文化,开启“研学坊”

节气传统文化融入区域游戏中注重整体性和综合性,以此更好地促进幼儿学习经验的迁移。通过创设丰富的区域活动情境,营造有利于幼儿主动活动的氛围,创造各种互动的机会,以游戏的方式与区域活动紧密联系,将节气传统文化自然渗透其中。在阅读区里放置《这就是二十四节气》书籍,在科学区里观察日历上的节气,记录天气的变化;在美工区里一起动手涂涂画画,利用各种废旧材料自由创作节气长廊对节气的喜爱等。在表演区里唱唱二十四节气歌,大胆表达对节气的喜爱等。在冬至节气活动中,在“以画梅花”活动,幼儿用吸管将盟汁向绿的中心吹,时不断改变吹气的方向,吹出细密丰满的枝条;最后用棉签上红色额料,点出朵朵漂亮的梅花。在科学区,为了让幼儿感知不同农作物的习性都是不同的,利用自然角环境和条件,打造“科学实验基地”,通过观察水培、土培或有无阳光等科学实验,观察农作物不同生长情况,通过实验、观察与记录,让幼儿更好地了解农作物的生长习性,提高幼儿实验与探究技能,进一步了解传统节气文化与耕学之间的关系。

参考文献

[1]刘莉丹. 二十四节气传统文化在幼儿园活动中渗透的有效途径分析[J].考试周刊,2019年44期.

作者简介:郁雯,1992.10,女,汉,江苏,中小学二级教师,本科,研究方向:学前教育。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号