- 收藏

- 加入书签

从历史文化视角探索李白江油八景的数字景观复现技术与路径

摘要:本文聚焦于李白故里江油八景的文化价值与数字技术复现的融合,通过文献研究与技术分析,提出一套系统化的数字景观复现路径。研究以历史文化保护为核心,结合虚拟现实(VR)及3D建模技术,精准复现李白故里江油八景历史景观,通过沉浸式体验增强公众文化认同,探讨江油八景的数字化保护与传播策略,为文化遗产的可持续保护与文旅产业发展提供科学依据。

关键词:李白江油八景;数字复现;文化遗产保护

引言

李白作为唐代浪漫主义诗人的代表,其诗歌与生平深刻烙印于故乡江油的文化肌理中。江油八景(陇西院、磨针溪、洗墨池等)不仅是李白诗歌创作的灵感源泉,更是唐代社会风貌与文人生活的缩影。然而,受自然侵蚀与城市化进程的影响,部分景观面临损毁风险,传统保护手段难以满足现代需求。本文尝试利用数字景观复现技术通过高精度建模与交互设计,采用数字复现的方式保护文化遗产,旨在构建江油八景的数字化复现框架,探索其技术实现与文化传播的协同性。

一、李白江油八景的历史价值与现状

(一)江油八景的文化内涵

江油八景作为李白文化记忆的空间载体,以诗人生平轨迹为轴线构建起自然与人文交融的景观系统。其中,陇西院与磨针溪最具文化阐释价值,陇西院通过历时性叠加的营造技艺,将家族记忆转化为具象空间。现存的宋代“太白故里”碑刻与清代门楼形成时空对话,配合“诗仙堂”等主题建筑对《静夜思》意象的实体转译,构筑起承载李白精神原乡的文化场域。洗墨池0.8米厚的墨色沉积岩层暗合文人笔耕传统,紫云山道教建筑群与戴天山飞泉塑造隐逸范式,太白洞217米深溶洞强化“谪仙”身份叙事。这些景观不仅构建了地域文化认同,更以物质空间延续了李白文化的当代阐释体系。

(二)保护困境与数字化必要性

江油八景长期面临自然侵蚀与人为破坏的双重威胁。例如,陇西院木构建筑因潮湿气候出现腐朽,磨针溪石刻受酸雨侵蚀导致铭文模糊。传统修复手段虽能局部延缓老化,却难以应对大规模材质劣化与城市化引发的环境变迁(如地基沉降)。数字化的必要性在于数字化技术可构建动态监测系统,通过高精度三维数据存档实现文化遗产的永久性保护。

在文化领域,文化传播断层与文旅融合难题亟待解决。年轻群体对静态遗迹渐趋疏离,导致文化内核传递效率低下,如李白故里的洗墨池,其历史意义常被简化为“普通水池”,诗歌精神难以被直观感知。而数字化技术提供了破局之道,借助 AR 还原唐代文人创作场景,或用 VR 虚实叠加《蜀道难》意境与紫云山实景,将抽象文化转化为沉浸式叙事体验,重塑历史与当代的联结。

与此同时,传统旅游模式依赖门票经济,存在体验单一、附加值低的问题,文旅融合发展受困于此。数字化复现能够突破这一瓶颈,像 AR 导览(如扫描明信片触发诗歌朗诵)可延长游客驻留时长,虚拟文创(如 NFT 数字藏品)能开拓线上消费场景。敦煌“数字藏经洞”的成功便是有力例证,其线上访问量超千万、衍生品销售增长 30%,充分印证了技术赋能对文旅价值重构的巨大潜力。这一系列成果不仅为打破文化传播断层提供了新途径,也有助于推动像江油八景这样的地方文化资源,从“观光地”升级为“文化 IP”,最终实现文化遗产保护与经济发展的双赢。

二、李白江油八景的数字景观复现技术体系与创新应用

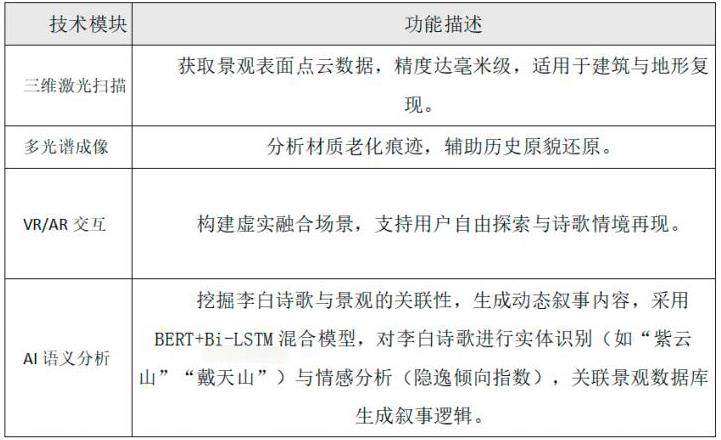

(一)核心技术架构

(二)国际案例启示

敦煌“数字藏经洞”利用AI修复壁画缺损,结合AR技术实现洞窟全景漫游,突破物理空间限制。埃及卢克索神庙基于虚幻引擎5,运用Nanite虚拟化几何与Lumen动态全局光照技术,高精度复现神庙建筑群的全貌。此项目为复杂遗迹的数字化修复与公众阐释提供了技术范式,验证了虚幻引擎在大型文化遗产场景中的工程适用性与艺术表现力。相较庞贝古城(强调整体场景)与卢克索神庙(聚焦建筑精度),江油八景复现需融合文化叙事(如诗歌意象动态触发)与局部高精度还原(如洗墨池笔触纹理),形成“小场景·深文化”特色路径。

(三)江油八景的适配性分析

李白故里的景观具有诸多优势,其景观规模适中,既不会因规模过大而难以把控复现的全局性,也不会由于规模过小而缺乏足够的展示内容,并且文献记载完整,这为多技术协同复现提供了坚实的基础。然而,这里也面临着一些挑战,部分遗迹的原貌已经缺失,无法直接依据现存实物进行准确复现,这种情况下就需要结合《江油县志》中的历史记载以及李白诗歌中的意象进行合理推断。

(四)虚幻引擎在数字复现中的技术应用

虚幻引擎(Unreal Engine)凭借其强大的实时渲染能力与交互设计工具,为江油八景的数字化复现提供了高效的技术支持。其核心应用流程一是高精度建模与材质优化,通过Datasmith插件将3D激光扫描数据(如.ply/.obj格式)无缝导入虚幻引擎,保留原始几何细节。

三、江油八景数字复现的实践路径

(一)数据采集与整合

通过多源数据融合技术,整合无人机航拍、地面激光扫描、古籍文献与口述史料,构建高精度的时空数据库,为文化遗产数字化提供基础数据支撑。同时,结合文化语义标注方法,将李白诗歌中的意象(如“飞流直下三千尺”)与景观元素关联,增强数字模型的文化叙事性。

(二)三维建模与艺术化表达

在三维场景构建中,分为基础层、细节层与文化层三个层次。基础层着重进行地形与建筑结构的几何重建,奠定场景基本框架;细节层聚焦于雕刻纹饰、植被形态的高精度还原,增添场景真实感与丰富度;文化层则致力于融入诗歌意境的光影效果与声景设计,如模拟唐代琴音等。在艺术表达方面,如借助 UE5 粒子系统模拟《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺”的水流效果,同时结合AI 生成瀑布声与唐代箜篌音效,生动复现诗歌的听觉意象。

(三)交互系统开发

在设计场景模式时,充分考虑不同用户的需求与体验。其中涵盖两种模式其一是研学模式,此模式会提供详细的历史背景、深入的诗歌解析以及虚拟考古工具,助力用户学习研究;其二是沉浸模式,能让用户化身唐代文人参与 “曲水流觞” 等丰富互动活动 ,深度感受文化魅力。并且,为适配多元用户需求,实现跨平台兼容,全面支持 PC 端、移动端以及 VR 头显,方便用户随时随地开启多样化体验 。

结语

本研究证实,数字化保护需在科学严谨性与艺术表现力间寻求平衡。通过AI驱动的情感化交互设计,使李白的“疑是银河落九天”诗境转化为可感知的粒子水墨动画;运用XR技术重构的沉浸式文化空间,让用户在虚实交融中体验盛唐文人雅集。这些实践不仅激活了文化遗产的当代价值,更揭示了数字技术作为文化转译中介的核心功能——将物质遗存承载的历史记忆转化为可传播的文化符号。

参考文献:

[1] 王晓明.文化遗产数字化保护的国际经验与中国路径[J].中国文化遗产,2022(3):45-52.

[2] 李华等.基于VR技术的古建筑沉浸式展示研究[J].计算机应用研究,2021,38(6):1892-1896.

[3] UNESCO.GuidelinesforDigitalHeritagePreservation[M].Paris:UNESCOPress,2020.

[4] 张强.李白诗歌中的地理意象与景观叙事[J].文学遗产,2019(4):112-120.

项目来源:2024年度大学生创新创业计划省级项目:《古景新生—李白江油时期游学八景的数字景观情景复现》

作者简介:

一作:徐铜浩(2003-),男,汉,四川宜宾,学生,本科,西南财经大学天府学院,研究方向:数字空间

二作:杨军鹏(2003-),男,汉,河南省驻马店市, 学生,本科,西南财经大学天府学院,研究方向:数字媒体艺术

三作:魏新宇( 2003-) 男,汉,河南省南阳市,学生,西南财经大学天府学院,研究方向:数字空间

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号