- 收藏

- 加入书签

论冒名处分他人不动产的法律适用

——解释论角度

摘要:冒名处分行为是指通过伪造他人的个人材料,冒用他人名义的处分行为。不为无权处分的概念所涵盖,不适用善意取得制度。在现行法对冒名处分行为的法律效力没有进行规定的情况下,综合考量冒名处分行为的法律关系构造与无权代理的更为相似,应综合考量第三人和被冒名者的意愿、第三人是否善意、被冒名者是否具有可规则性,风险规则原则因素,在个案中类推适用无权代理或表见代理的规则。

关键词:冒名处分;法律解释;无权代理;表见代理

一、问题的提出

案例1:沈德连与沈键系父子关系,沈键通过案外人冒用“沈德连"名义与蒋未名签订《抵押借款合同》并办理抵押登记。案外人持有的是沈德连的真实身份证和房产证,且该冒名案外人与沈德连身份证相貌确实较为相似。后发生纠纷,蒋未名将沈德连诉至,要求其承担担保责任。

案例2:甲为涉案房屋的产权人,甲的弟弟乙利用其与甲之间的便利条件窃取了甲家的房地产权证与甲的户口本,随后到公安局办理一张以甲的名字但实际照片为自己的临时身份证。乙带着这些证件至公证处,办理委托,委托第三人丙代理出售涉案房屋。后丙成功将涉案房屋出售给丁,丙丁签订买卖合同时,丙向丁出示的是由乙办理的临时身份证,后续丁取得了涉案房屋的产权证。甲知情后,诉请法院请求确认丙丁所签订的房屋买卖合同无效。

上述案例皆涉及冒名行为效力的问题,冒名行为是指冒名者冒用他人的名义实施法律行为。在实践中多见为通过伪造他人的个人材料,冒用他人名义处分他人的不动产。故本文仅对冒名处分他人不动产的典型案型展开论述。

对于冒名处分他人不动产行为的效力问题,司法界和理论界一直争论不休,尚未形成通说的观点。最高人民法院2010年发布的《关于审理房屋登记行政案件中发现涉嫌刑事犯罪问题应如何处理的答复》中提到,为了保护第三人的合理信赖及合法利益,关于冒名处分行为的效力认定上可适用善意取得制度,符合善意取得构成要件的第三人可以因此取得物权。而在《北京市关于审理房屋买卖合同纠纷案件若干疑难问题的会议纪要》(京高法发[2014]489 号)规定若出现冒名处分他人不动产的,可以类推使用无权代理,若是买受人能够证明其对第三人的代理已经形成了合理的信赖,则适用表见代理的相关规定。这直接导致在司法时间中存在着对相关问题“同案不同判”的现象。有的法院会倾向于适用善意取得制度,如上述案例2;有的法院则会偏向于参照无权代理或表见代理的相关规定作出裁判,如上述案例1。

理论界对这个问题更是众说纷纭,其主要观点分为:(1)直接适用善意取得说,该观点认为对“无权处分”一词文义解释,冒名行为可以包含在其含义射程范围内,即冒名行为属于无权处分的一种,应该直接适用善意取得制度,从而保护善意第三人的利益和维护交易安全;其中具体适用的法条又有不同的观点,有的学者认为直接使用一般善意取得即可,有的学者认为有适用特殊善意取得的余地,在两年内,原所有权人有权请求回复。(2)类推适用无权代理或表见代理说,该观点认为基于善意取得制度的宗旨,应该对无权行为进行限缩解释,不包括冒名行为,故而在此类案型中不宜适用善意取得制度。冒名行为的法律关系结构与无权代理更加相似,应该类推适用无权代理或表见代理制度(3)直接排除适用说,该说认为冒名行为不属于无权处分,不适用善意取得制度,但同时应为冒名行为是非正当行为,第三人即使是善意也不应该取得所有权,所有权应一直归属于原所有权人。

笔者认为,理论和司法实践对本问题的争论不断的主要焦点可以归纳为:冒名行为是否为无权处分的概念所涵盖,若没有涵盖,存在善意第三人时,是否及如何保护其利益,其中涉及与原所有权人两者间利益衡量的问题。本文拟将从问题的焦点出发,旨在平衡双方的利益,对现行法进行解释,以期寻求妥当的法律适用。

二、冒名处分不是无权处分,不适用善意取得

无权处分,从文义解释的角度或对有权处分进行反面解释,似乎都能够解释出:冒名处分行为为无权行为的概念所涵盖。但在解释法律概念的具体含义时,不应仅聚焦其文义含义,还应综合考虑利益衡量和相关制度的立法目的等因素对其含义进行适当的目的性限缩或扩张。

与无权处分相联系的就是善意取得制度,究其目的,该制度的构建主要是为了保障第三人在满足一定的构成条件后切断原所有权人的追索,取得物的权利,从而维护交易的安全。但值得注意的是,适用善意取得制度的代价是原所有权人利益的牺牲。善意取得制度本质上是一种权利外观责任,故原则上该责任的构成与原权利人的归责性不能相分离。在通常的无权处分行为中,实际权利人对权利登记簿上的信息登记错误都具有一定的规则性。其可能是实际权利人有意为之,如借名买房,逃避债务;或者非实际权利人有意为之,但对于登记簿上的错误,其放置不理,没有及时地进行更正。在这基础上要求实际权利人承担不利的后果符合法理。但在冒名处分的情形下,被冒名者对事件的发生更多是不知情的,也不具有可归责性,若仅为了保护善意第三人的利益直接适用善意取得制度,置被冒名者的利益于不顾恐怕不符合法理。

再者,不动产善意取得制度适用的前提应该为登记簿上的权利事项发生错误。登记簿上的错误分为权利事项错误和非权利事项错误,权利事项错误指的是权利主体或权利内容。具体而言,权利主体错误是指登记簿上记载的权利主体与实际主体不一致,权利内容错误指的是记载的内容和权利限制与实际的不一致。在冒名行为的案型下,冒名者通过伪造被冒名者的身份证明材料,骗过登记机构将属于被冒名者的不动产过户登记于相对人。在这其中,登记簿的权利事项并未发生错误,自然不存在善意取得的适用。

有观点认为,若冒名处分行为不适用善意取得制度,那即使第三人是善意都不应该得到保护吗?关于这一观点,杨代雄学者在其著作《法律行为论》指出:“之所以有此困惑,是因为其未区分善意取得中的善意与其他信赖保护领域的善意。所有权善意取得中的善意,是指对于处分人是否享有所有权的判断上的善意,而冒名处分情形中的善意则是指对于行为实施者与名义载体身份同一性的判断上的善意。此善意非彼善意,二者具有不同的功能与意义,不可混淆。”申言之,应当区分善意取得与其他保护善意的法律制度。一项法律制度并非保护一切形式的善意,对于不同的善意应具有不同的保护方法。

三、冒名处分类推适用无权代理制度的法律分析

那在冒名处分行为中善意第三人的利益是否需要保护呢?有观点认为,冒名处分行为的案型中,相比真实权利人,第三人更加能够其中的风险,因其有机会在交易中识破冒名者的冒名行为来防止损害的发生。第三人没有识破,理应由其承担损失。但其仍然可以向冒名者请求损害赔偿,或在登记机构有过错的情况下,请求登记机构承担赔偿责任。但在实践中,冒名者通过伪造被冒名者的身份信息通常能够达到欺骗登记机构的专业人员的程度,若要求第三人应在交易中识别出是否是对第三人的过多苛责。完全不顾第三人的利益是否是另外一种极端。

本文采杨代雄学者的观点,其认为:在考量第三人和名义载体的意愿之外,还应综合考量第三人之善意、名义载体之可归责性以及风险分配因素。基于这五个因素的判定标准对冒名处分行为法律效果根据具体情况的不同可以分别类推适用《民法典》第171、第172条关于无权代理和表见代理的规定。理由如下:在比较法上,德国学者主张应将冒名行为放在无权代理与表见代理的制度予以解决,在中国台湾地区,王泽鉴教授也认为“无权处分人所为的处分行为,须以自己名义为之。若以权利人名义为之,则构成无权代理行为。”回到无权代理和无权处分两者法律关系的构造:无权代理,系行为人未经本人授予代理权而以本人名义所为之代理行为,或虽经本人授予代理权而逾越代理权限所为之代理行为。而无权处分,乃无权利人而以自己名义就他人权利标的物所为之处分。从而可得知:冒名处分行为法律关系的构造不同于无权处分,与无权代理的更为相似。故根据“同种事物做相同处理”的基本原则出发,对于冒名处分行为的法律效果应类推适用无权代理制度,同时可能构成表见代理。

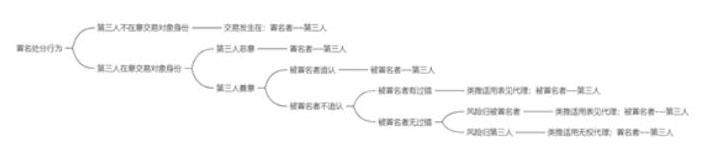

具体而言,首先考察第三人的意愿,其是否在意交易对象的身份,若不在意,则可认为交易直接发生在冒名者和第三人之间,冒名者不能履行的,第三人可请求其承担违约损害赔偿责任。若第三人在意的,进一步考察其是否善意,若为恶意第三人,其利益不值得保护。第三人善意后还要考察被冒名者的意愿,若被冒名者追认,则根据意思自治原则,被冒名者与第三人达成合意。若被冒名者不追认,则考虑类推适用《民法典》第172条无权代理的规则,同时还要考虑被冒名者的可归责性。若其有过错,则可类推适用《民法典》第172条表见代理的规定。若被冒名者并不具有可归责性,则可引入风险归责原则,根据双方防范风险发生的成本大小比较对风险进行分配,进行类推适用。具体思路如下图所示:

四、结语

冒名处分行为的法律效力问题在我国现行法中并未有明确规定,未能有一个明确的解决方案,属于一个法律漏洞。理论界对此也是争论不休,司法界更是存在大量的“同案不同判”,故有必要通过对现行法进行法律续造,以寻找更好的法律适用方案。基于对善意第三人和被冒名者双方间的利益衡量,究其善意取得制度的制度宗旨,本文认为冒名行为有别于无权处分行为,不应适用善意取得制度,应当类推适用《民法典》关于无权代理和表见代理的规定。

作者简介:蓝淳恬,1998年,女,华东政法大学法律学院民商法学专业在读研究生,研究方向:民商法学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号