- 收藏

- 加入书签

城市轨道交通折返方式对折返能力的影响

摘要 城市轨道交通折返能力对线路通过性起着重要作用,本文针对站前单渡线折返与站后配线(双折返线)折返方式,对两种折返方式折返流程进行详细梳理,并分解折返过程中对应的折返时间,最终计算不同方式下的折返能力进行对比,提出使用意见及行车组织中可能存在的问题。

关键词 城市轨道交通、折返形式、折返间隔、折返能力

引言

城市轨道交通的线路通过能力受到信号系统、线路设计要求及折返方式等因素影响,反映了系统综合协调能力,并直接影响列车的行车密度和运输能力。一般来说,线路能力由中间站通过能力、区间追踪能力和折返站折返能力共同组成[1]。根据现场实践和理论研究,系统最终通过能力受限的主要因素为折返能力[2]。折返站线路通常会采用站前单渡线和站后配线折返的线路敷设,因此针对此线路类型对站前和站后折返能力进行对比。

1折返配线形式

折返形式通常可分为站前折返和站后折返,其中站前折返包括站前单渡线折返、站前交叉渡线折返,站后折返包括站后交叉渡线折返、站后配线折返。站前折返过程中,列车经站前渡线进入邻线,占用站台完成载客作业,待出清站前折返道岔时,待列车出清站前折返道岔时,后续列车才可以正常触发折返进路,由于列车折返时和邻线进站有交叉,冲突进路将影响后续列车,因此采用站前折返方式时的间隔往往较大。对于行车密度较高的线路站前折返的线路通过性较差,一般不推荐采用站前折返方式。

2折返过程

2.1站前单渡线折返过程

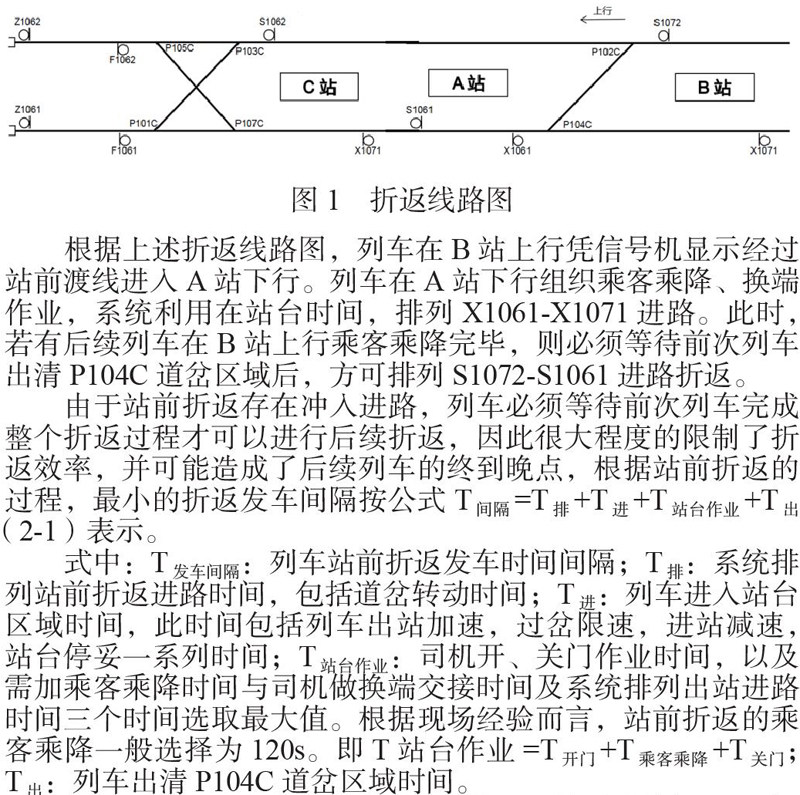

站前单渡线折返相对简单,列车利用站前单一渡线进入相邻线路,完成折返,站前折返线路见图1所示A/B站。

根据上述折返线路图,列车在B站上行凭信号机显示经过站前渡线进入A站下行。列车在A站下行组织乘客乘降、换端作业,系统利用在站台时间,排列X1061-X1071进路。此时,若有后续列车在B站上行乘客乘降完毕,则必须等待前次列车出清P104C道岔区域后,方可排列S1072-S1061进路折返。

由于站前折返存在冲入进路,列车必须等待前次列车完成整个折返过程才可以进行后续折返,因此很大程度的限制了折返效率,并可能造成了后续列车的终到晚点,根据站前折返的过程,最小的折返发车间隔按公式T间隔=T排+T进+T站台作业+T出(2-1)表示。

式中:T发车间隔:列车站前折返发车时间间隔;T排:系统排列站前折返进路时间,包括道岔转动时间;T进:列车进入站台区域时间,此时间包括列车出站加速,过岔限速,进站减速,站台停妥一系列时间;T站台作业:司机开、关门作业时间,以及需加乘客乘降时间与司机做换端交接时间及系统排列出站进路时间三个时间选取最大值。根据现场经验而言,站前折返的乘客乘降一般选择为120s。即T站台作业=T开门+T乘客乘降+T关门;T出:列车出清P104C道岔区域时间。

注:列车在B站乘客乘降时,系统已经排列站前折返进路,所以上述公式中未对计算站前折返进路排列时间。

2.2站后配线折返过程

站后配线折返较站前单渡线折返较复杂,列车利用站后双折返线完成折返,折返过程中,可以交替使用不同折返线完成折返作业,见图1所示C站。

采用双折返线交替折返的过程分解如下:

(1)列车1在C上行站台清客,折返司机进入尾端司机室,同时系统能够排列S1062-Z1061进路,列车1作业完毕动车进入折返线I道;

(2)当列车1出清S1062信号机后,列车2可进入 C站上行站台,列车2在站台作业;

(3)当列车1在折返线I到停妥后,系统自动排列列车2进路为S1062-Z1062信号机进路,列车2在C上行站台清客,折返司机进入尾端司机室,同时系统能够排列S1062-Z1061进路,列车2作业完毕动车进入折返线II道;

(4)当列车2出清S1062信号机后,列车3可进入C站上行站台,列车3在站台作业;

(5)列车1在折返线I道换端作业的同时系统排列F1061-X1071进路,进路准备完毕,列车1动车进入C下行站台开门乘客上车;

(6)列车2在折返线II道换端作业的同时系统排列F1062-X1071进路,进路准备完毕,列车1出清X1071信号机,列车2动车进入C下行站台开门乘客上车;

(7)当列车2在C站下行停妥后,系统对列车3 办理S1062-Z1061进路。

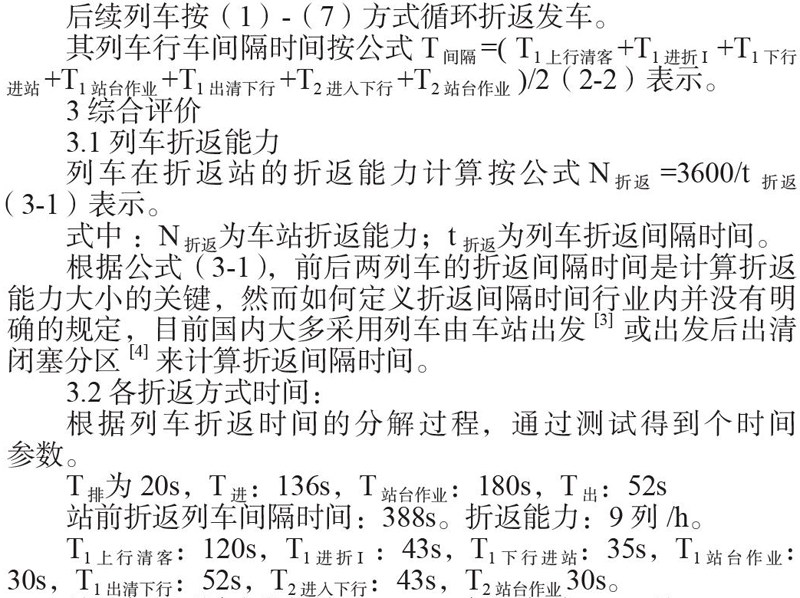

后续列车按(1)-(7)方式循环折返发车。

其列车行车间隔时间按公式T间隔=( T1上行清客+T1进折I +T1下行进站+T1站台作业+T1出清下行+T2进入下行+T2站台作业 )/2(2-2)表示。

3综合评价

3.1列车折返能力

列车在折返站的折返能力计算按公式N折返 =3600/t 折返(3-1)表示。

式中 :N折返为车站折返能力;t 折返为列车折返间隔时间。

根据公式(3-1),前后两列车的折返间隔时间是计算折返能力大小的关键,然而如何定义折返间隔时间行业内并没有明确的规定,目前国内大多采用列车由车站出发[3] 或出发后出清闭塞分区[4] 来计算折返间隔时间。

3.2各折返方式时间:

根据列车折返时间的分解过程,通过测试得到个时间参数。

T排为20s,T进:136s,T站台作业:180s,T出:52s

站前折返列车间隔时间:388s。折返能力:9列/h。

T1上行清客:120s,T1进折I :43s,T1下行进站:35s,T1站台作业:30s,T1出清下行:52s,T2进入下行:43s,T2站台作业30s。

站后折返列车间隔时间:176s。折返能力:20列/h。

根据折返能力和折返时间间隔来看,站后折返能力是站前折返能力的两倍,站前折返效率很低,基本在正常行车组织过程中,改用站前折返时,列车都需要压缩下行站台作业,提前发车才不会造成后续列车堆积,影响列车运行。

4结束语

行车组织方面而言,设置站前单渡线并非为了常态化折返,而是在与站后折返无法满足时的后备选择,若要满足折返能力,需设置站前交叉渡线更加合适,提升站台乘客同时乘降的要求从而提升折返效率。站后折返效率明显优于站前折返,但在行车组织方面,站后折返的难度相对较大。站前折返除了效率较低外,对站前折返道岔设备的稳定性要求较高,一旦发生道岔故障,很容易造成晚点。

参考文献

[1]金娟,杨梅,王长林.基于移动闭塞原理的地铁列车线路通过能力的研究[J].铁路计算机应用,2008(06):7-10.

[2]马琳,陈德旺.基于单车仿真和作图解析的城轨折返能力分析方法[J].系统仿真技术,2011,7(04):288-293.

[3]张国宝,于涛.关于城轨列车折返能力计算与加强的研究[J].都市快轨交通,2006(04):55-58.

[4]江志彬,饶娅.多股道城市轨道交通车站站前折返能力分析[J].同济大学学报(自然科学版),2017,45(09):1328-1335.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号