- 收藏

- 加入书签

基于双区叠加重大机遇下的江北新区产城融合创新发展研究

摘要:国家级新区和自由贸易试验区“双区叠加”是江北新区产业发展和新型城镇化建设的重要战略机遇,新区应紧抓历史新机遇,实现高质量跨越发展,建成全省乃至全国产城融合发展的示范区、先行区。随着时代发展,传统职住分离的空间布局模式已经无法满足新经济发展带来的新需求,亟需探索全新的产城融合发展模式,本文通过梳理江北新区产业发展和城镇建设的现实问题,分析总结新区在创新发展上遇到的问题和瓶颈,对标国家和省市等层面对创新发展的要求,通过典型案例的分析,提出了双区叠加背景下江北新区产城融合发展的规划策略,并对空间布局进行适当引导。

关键词:双区叠加;产城融合;规划策略;空间布局

1 产城融合创新发展新要求

2021年是建党100周年,也是“十四五”规划开局之年,中国重要历史交汇点,正深入实施创新驱动发展战略,推动高质量发展内涵提升,在国民经济和社会发展“十四五”规划中,位于十二项重要领域工作首位的就是“坚持创新”。同时,习近平总书记也指出,要坚持把创新作为引领发展的第一动力,这也是构建“双循环”新发展格局的关键。

江北新区作为江苏省重要开放平台,正切实打造长江经济带创新支点,以更好地为江苏省发展贡献范本和力量。同时,新区也在积极抢抓国家重大战略机遇,发挥国家级新区重大作用,为全省高质量发展提供支撑。

南京要想突破自身发展,创新是必由之路,这也是江北新区的立区之本。只有不断践行创新立区的理念,才能充分发挥国家级新区对于南京市的带动作用,才能彰显新区高质量发展的成效。南京市总规中提出,江北新区是南京未来发展的战略空间,是增强南京中心城市首位度、实现南京承东启西、辐射中西部区域使命的桥头堡,是增强南京都市圈中心城市定位的新空间,要全面融入扬子江城市群和南京都市圈建设。

作为国家级新区,新区应该承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合职能,位于长江经济带与东部沿海经济带的重要交汇节点上,新区立足“三区一平台”战略定位,落实新区党工委高品质打造产城融合新社区的要求,力争在打造创新发展高地上突出引领, 在推进产城融合发展上主动对标, 聚焦产学研结合,积极开展新型科技+产业+生活社区的建设。

2 江北新区产城融合发展现状及问题

江北新区城市建设和产业经济都有了长足的发展,但是作为国家级新区,还存在很多问题,具有很大的提升空间。比如,新区产业和城市发展之间存在着“时间不同步”和“空间无互动”的双重错位,公共服务设施供给滞后于产业转型升级的需求;产业集聚程度低影响城市功能的完善,进而导致新区未能融合发展,使得产城发展协调不够。具体问题可以分为以下几个方面:

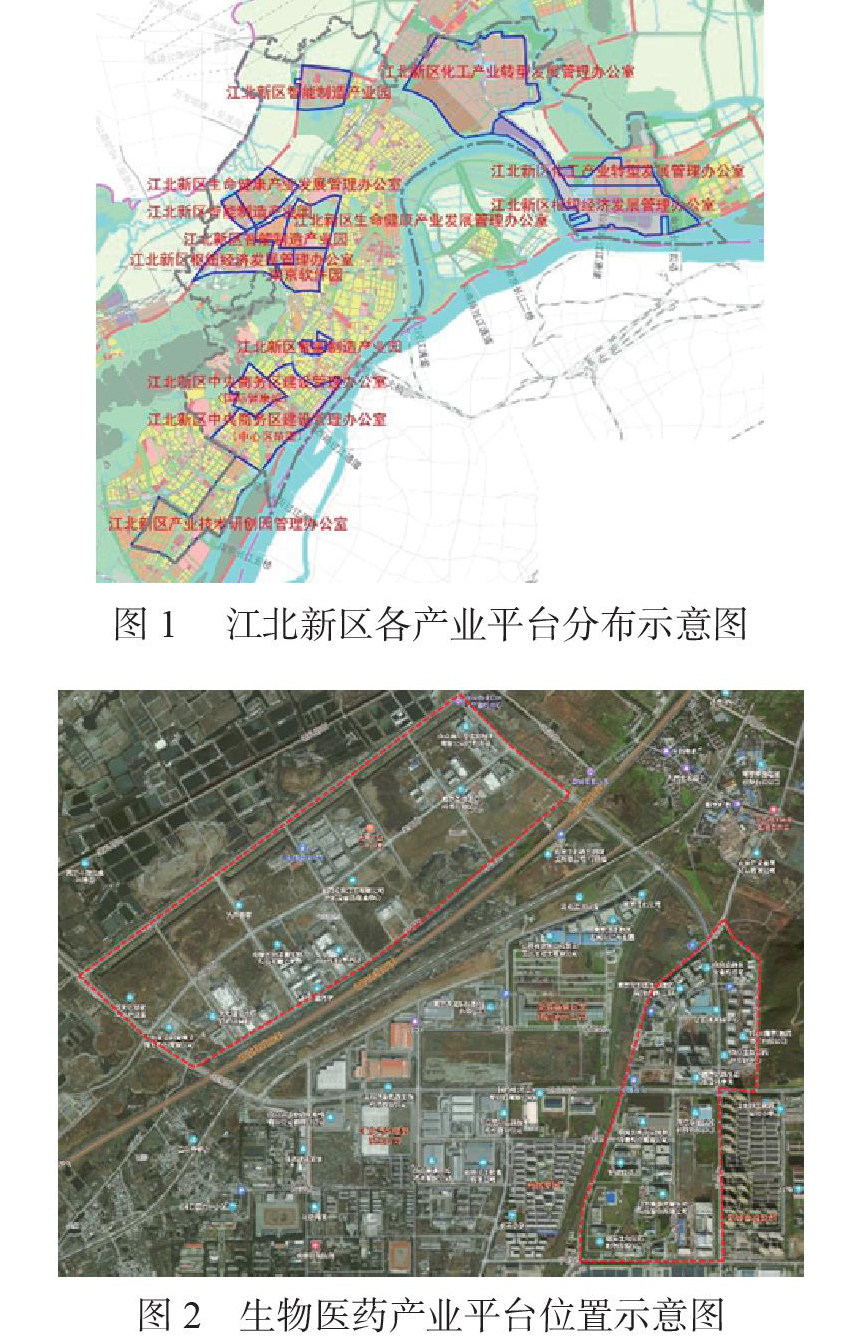

一是用地布局分散,功能定位不明确。从空间布局上看,新区产业园区平台布局分散,用地较为粗放,园区与居住结合不够紧密,彼此分割、拼贴现象严重,缺乏创新融合、生活工作一体化的体验。以生物医药产业为例,多个生物医药园区分散布局,分属多个街区,并被绕城公路、主干路分割,空间阻隔不利于产业集群发展,土地集约程度不够,而且多片区管理也不利于形成发展合力。同时,不利于环境保护的处理,对于基础设施的建设也会造成一定的浪费,投入产出比受到影响。

二是配套设施缺乏,人才吸引力差。一方面,江北新区现状产业空间和居住空间布局分散,没有从产城融合的角度进行融合布局,致使产业园区周边缺乏完善的生活配套设施(如优质教育、医疗、高端金融设施等),已有配套设施的配置水平与创新人才需求也不吻合,因此新区存在诸多工作在江北,但生活在江南的情况。另一方面,南京都市圈的发展,导致高校毕业人才首选上海、苏州等平台更高、薪资更好的地方,因此新区需要不断通过加强硬件设施的配套,并不断提升服务本领,进一步提升吸引力。

三是控规基本全覆盖,很难适应新兴业态需求。目前,江北新区直管区范围内,已经基本实现了控规全覆盖,但随着新区不断发展,原有规划功能已不能适应新时代发展需求,尤其是核心区地块,调整意向比较明确。因此,大量的图则调整不但额外增加了非常多的工作量,最重要的是影响了项目的快速落地,影响城市发展。

3 案例参考

案例一:深度产城融合的纬一科技园

纬一科技园占地2平方公里,位于新加坡科技走廊的核心,周边包括新加坡国立大学、新加坡理工学院、新加坡国大医院、居住区和新加坡科技园的研发区,打造了工作、居住、游戏和学习的共融空间。纬一科技园规划的四个重要策略为:一是深度混合开发(横向-用地和纵向-不同楼层多方位混合);二是无缝连接(完全开放式设计,紧邻两个主要地铁站,园区内部步行200米可到达公交站点,并有高速网络连接);三是不断更新(创新使用“白地”概念,可以有效应对市场需求);四是独特个性(通过对现状地形、树木和有历史价值建筑的保留,塑造园区特色)。

案例二:不断向城区蜕变的张江科技城

张江科学城遵循三个规划理念:倡导开放、集聚,注重提升尖端科技创新;创造多样融合、宜居宜业的生活环境;体现绿色、交流,营造持续的城市活力。科学城注重满足不同层次人才的多元需求,着力打造多样化的居住选择和出行方式,以及均等化的公共服务配套等。为满足科学城就业人才的基本生活需求,创新采用租赁住宅+完善研发配套、人才公寓等方式。注重打造多模式、多类型孵化器,为创新的多样化发展提供可能;另外,还通过提高教育科研用地比例,为研创设施预留未来发展空间。

案例三:打造未来范本的杭州未来科技城

杭州未来科技城是国资委确定的四个未来科技城之一,是浙江首个国家区域双创示范基地。在规划布局上,注重TOD住区的打造,加强服务设施配套,使得生活、工作、休闲娱乐等充分融合,强调“生活主义”,片区内不但科技领先,而且配有高端住宅、顶级商业、湿地公园、便捷交通、快速路网等城市功能,充分打造了一个宜居宜业宜游城市,成为未来城市的样本。

4 江北新区产城融合规划策略和空间规划布局

4.1 鼓励根据土地用途进行功能混合利用

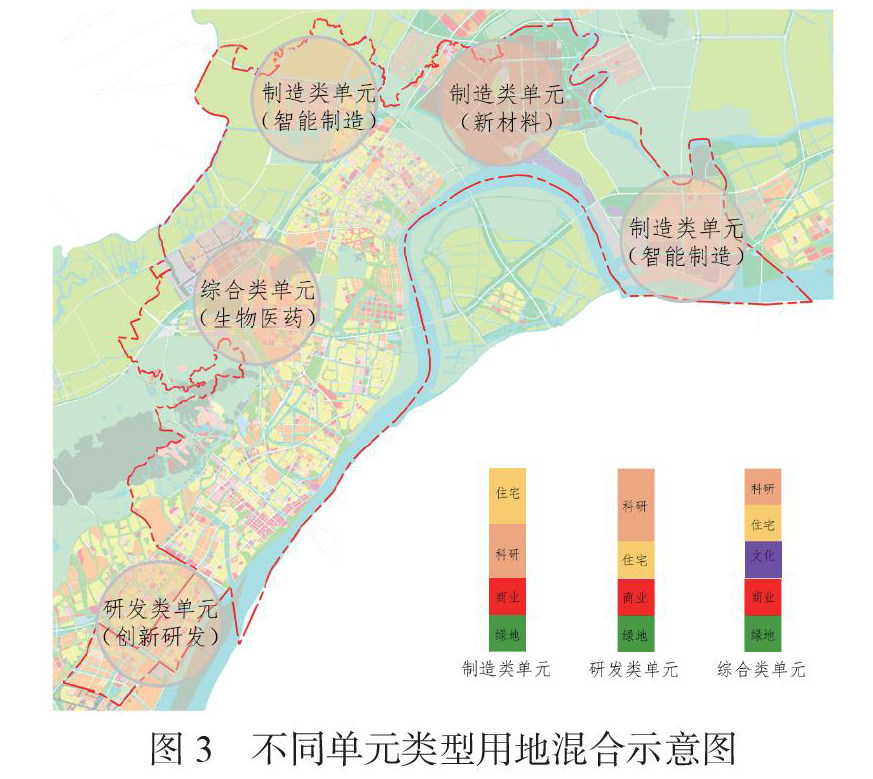

传统意义上的功能分区最终只会导致工作和居住的隔离,会直接影响城市生活和产业的发展。相反,土地复合开发可以引导土地开发有序进行,不断促进城市良性运转,提升城市运行效率,激发城市活力,改善人们生活交往方式,并最终推动城市的可持续发展。江北新区在“双区叠加”的战略机遇下,研发、医药、智能制造等产业的兴起使土地混合使用成为必然选择,应该鼓励地块混合开发和功能的复合利用,以提高土地使用效率。具体应该符合以下几个原则:一是用途引导原则。在主导用地功能不变的情况下,在控规图则当中明确不同用地类型可以配套开发的兼容设施以及配建比例;明确用地混合的开发原则和审批流程。二是土地集约原则,整体统筹片区内混合用地的规模和开发强度,促进产城融合协调发展。

4.2 多元化、个性化的公共服务设施配套

现阶段,人民的生活水平日益提高,单一、纯粹的服务设施已经没有办法满足人民丰富、多元的日常生活,公共服务设施的配给需要进行细化和切分。为打造产城融合典范,首先应该是用地性质的多功能布局,要复合多元,其次是不同功能之间的合理配比,如科研、居住、公服设施、绿地等用地比例决定地块的主体功能。注重多样功能注入可以增加片区活力,做到地上地下统筹规划,预留未来发展的弹性。产城融合示范区内的新建住宅可以借鉴先进地区经验,采用租售并举的方式,为园区工作人员如科学家、科创人才等提供多样化的选择。

因此,江北新区可以参考《南京市公共设施配套规划标准执行细则》,结合本地实际,因地制宜的制定符合新区规定的,操作方便且可实施性的细则。细则的制定应该结合周边用地布局进行细化,合理配建。例如,可以适当结合绿色公共交通服务站点来打造宜居生活圈;针对不同类型的社区需求,分类特色制定配置标准,如居住区可以配置基础教育设施、文化设施、健身设施、医疗设施等公服配套;产业社区的设施则应更加功能复合,注重提升品质,配置咖啡馆、进口超市、特色餐饮、文艺书店、综合健身馆等设施;产业区则应该以满足职工能力提升为根本出发点,适当引入培训机构、继续教育等设施,提高工作能力,实现自我价值;商务区更多考虑年轻人,增加健身房、培训机构、儿童托管等设施,适当规划建设国际医疗和教育等设施。另外,在产城融合社区建立15分钟社区生活圈,打造方便、快捷、美好、安全舒适的公共生活氛围,统筹安排各项基础服务设施,设施可分散布局,机动灵活的分布在生活、生产空间之间,形成服务设施网络。

4.3 便捷性、可达性高的交通体系构建

宜居的生活环境需要配套便捷、高效和人性化的交通体系,新区应倡导TOD引导的土地开发模式,建立“轨道+公交”无缝换乘的交通发展模式,为后续土地开发提供支撑。从大结构上,新区应该优化路网,适当加密支路路网,植入慢性系统,提升贯通性。要想打造新区产城融合示范社区,要规划引导地块功能混合开发,深入贯彻“以人为本”的理念,一切以人们生活出行方便为出发点,倡导步行的可达性,将居住、娱乐、休闲、购物等多功能进行整合,围绕公交站点在步行范围内进行有序布局,使得人们能够习惯于进行绿色的公共交通出行模式。另外,通过公交路网有序组织各个社区,并设置生态绿道以及公共绿地,优化社区环境,提升整体生态品质。

4.4 绿色活力、可持续的生态系统打造

产业研发离不开智慧的碰撞,产城融合发展要提供更多可以方便交流沟通的公共空间。引导新区“大单位”“大企业”打开围墙,形成共享的积极界面,将“道路”变成“街道”。结合七里河滨河绿地、绿水湾湿地公园等,沿线设置多个公共节点,打造多样、贯通的滨水生态公园和小尺度广场,引导人们在合理尺度、舒适宜人的生态环境中驻足、停留。结合慢性交通、滨水绿地等空间,设置步行道、自行车赛道等慢性网络,提供多样化的休闲方式。新区应以绿水湾湿地公园为核心,结合周边的各级河道、滨河绿地、生态道路等基本骨架,构建以绿色为基底的蓝绿生态系统。对于现状河道进行梳理,恢复生态肌理,保证新区的水面率要求。

5 结语

如何更好的融合产业与其他用地,集约土地资源,打造工作、生活、休闲、学习共融的空间,是江北新区未来更大的挑战。新区要始终立足“三区一平台”战略定位,不断坚持和完善规划体系,让创新引领成为根本的规划理念,深化落实全市“一核三极”和新区“中部崛起,北进南拓”城市功能布局,积极向创新驱动、开放合作、绿色发展的现代化建设道路迈进。

参考文献

[1] 杜宝东. 产城融合的多维解析[J]. 规划师. 2014,30(06):5-9.

[2]贺传皎,王旭,李江. 产城融合目标下的产业园区规划编制方法探讨——以深圳市为例[J].城市规划. 2017,41(04):27-32.

[3]李文彬,张昀.人本主义视角下产城融合的内涵与策略[J].规划师.2014,30(06):10-16.

[4]刘瑾,耿谦,王艳.产城融合型高新区发展模式及其规划策略——以济南高新区东区为例[J].规划师.2012,28(04):58-64.

[5]冷炳荣,曹春霞,易峥,张弛,张邯. 重庆市主城区产城融合评价及其规划应对[J].规划师.2019,35(22):61-68.

[6]孙鹏.TBD导向的杭州大江东产业集聚区中心区规划策略研究[J].规划师.2019,35(22):69-75.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号