- 收藏

- 加入书签

基于少年乒乓球运动员反应能力培养的多球训练方案设计与实施效果评估

中图分类号:G846 文献标识:A 文章编号:1009-9328(2023)11-227-02

摘 要 乒乓球多球训练具备密度大、强度大等特点,在少年乒乓球训练中的应用范围较广。通过乒乓球多球训练与单球训练比较,确定两种训练模式之间存在的差异性,研究结果显示,多球训练强度和效果均好于单球训练。另外,本文通过多个水平层级归纳和总结,得到最终实验结果,为少年乒乓球运动员多球训练提供相应意见。同时,本文以实际工作开展情况为基础,对多球训练方案设计内容进行总结,论述了方案实施效果评估。

关键词 少年乒乓球运动员 反应能力 多球训练 方案设计 效果评估

近年来,经过不断演变和完善,乒乓球多球训练模式已经成为乒乓球训练中的常用方法。截至目前,乒乓球多球训练主要涉及两种类型,即人人训练和人机训练。在多球训练帮助下,运动员能够提升在单位时间内的训练强度,强化反应能力和身体灵活性。尤其是在儿童和少年训练阶段,多球训练在基本技术方面具有重要价值。因此,教练员应提升对多球训练方式的重视程度,通过将多球训练应用到不同水平少年运动员群体之中,获得更好的训练效果。

一、研究方法

(一)研究设计

为了提升研究效果和针对性,本文选取两组少年运动员为研究对象。其中,训练组应用多球训练模式,对照组应用普通训练模式,两组训练内容相同,最终观察两组运动员的对战结果[1]。

(二)受试对象与样本选择

本文在研究过程中,主要采用改变多球训练喂球方式,对10名少年乒乓球男运动员进行日常训练,并将其分为实验组和对照组,每组人数为5人,探讨多球训练在少年运动员反应能力培养中发挥的积极作用。

(三)实验变量和操作定义

对照实验开始前,教练员需要对10名少年乒乓球运动员的体能以及运动技术和反应能力有一个全面了解。

(四)数据采集和处理

当上述实验结束之后,教练员会对10名运动员的反应能力进行测试,并按照之前排好的顺序进行,通过前后测试数据对比,了解该10名运动员训练前后的反应能力是否出现变化[1]。

二、多球训练方案设计

(一)多球训练原理和理论依据

从理论角度来说,多球训练主要是以运动员个人能力和身体素质为基础,在训练时将几百个乒乓球放置于同一框内,依靠多元化发球模式,安排运动员对其进行连续性击打,在此过程中,运动员能够掌握不同角度乒乓球的回击技巧。乒乓球属于快速反应运动,但个人反应极限很有限,通常在0.22s到0.3s之间。另外,反应时间与击球稳定性和成功率存在直接关系,反应时间越长,击球准备时间也就越充分,出手时更加稳定,该特点与射击运动类型。在反应能力提升方面,主要依赖人体中枢神经系统,如果神经机能不强,运动员很难保持良好的精神集中状态,反应能力自然也会受到影响。因此,在青少年乒乓球运动员反应能力训练方面,教练员和运动员需要了解上述关系,之后放松神经,做到在愉快中训练。

(二)训练内容和计划

模拟不同难度和速度的球,通过调整球的旋转、速度和落点,模拟比赛中各种不同的接球情况和击球要求,训练运动员对各种球的反应能力;连续击球和追求最佳发球位置,让运动员在快速连续的击球中训练反应能力和准确性。在对照组实验开展时,五名运动员主要采取单人供球模式,即训练人员站在固定位置喂球,一名运动员参与练习。针对训练内容的选择,主要以常用的组合技术为主。反观实验组五名运动员的训练内容,会由多人供球,训练内容同样为使用频率较高的组合技术。

(三)训练周期和频率

本次训练的周期为一个月,规定每天训练次数为3次,单次训练时间长度为2小时,中间休息20分钟。

(四)训练评估与调整机制

训练评估应定期进行,以评估运动员的训练效果并调整训练方案。评估指标可以包括反应速度、准确性、比赛成绩等。可以通过比较训练前后的数据、比赛成绩等,评估培养反应能力的效果。根据评估结果,可以适时调整训练计划和内容,进一步提高训练效果。

三、实施效果评估

(一)实验前后反应能力的比较分析

根据实验前后10名运动员组合技术得分率,实验组5名运动员实验前后的成绩排名、组合技术得分率均有了明显提升。另外,实验组与对照组的得分率以及平均提高率上相差较多,实验组高出对照组很多,从这里也能够看出,多人供球模式在运动员反应能力提升方面,效果上远高于单人供球。实验组成员实验前后的组合技术及实验前后得分率如下。

实验组A:搓球→正手挑打→两面摆速;反手侧拧→正手拉冲→全台对拉,实验前得分率为52%,实验后得分率为68%。实验组B:反手抢拉→扑正手→正手拉球;直拍横打→侧身快攻→扑正手,实验前得分率为52%,实验后得分率为68%。实验组C:摆短→反手抢拉→侧身冲拉→扑正手;搓球→挑打→两面快攻,实验前得分率为51%,实验后得分率为65%。实验组D:挑打→反拉→全台对拉;搓球→反拉→连续正手拉防相结合,实验前得分率为53%,实验后得分率为73%。实验组E:摆短→反手拉冲→中远台对拉;搓球→反手快带→连续侧身位拉球,实验前得分率为45%,实验后的得分率为69%。

对照组5名运动员实验前后组合技术及得分率如下。

对照组A:摆短→侧身拉冲;反手抢拉→侧身拉冲→扑正手,实验前得分率为43%,实验后得分率为49%。对照组B:摆短→正手连续拉;搓球→侧身拉抢→连续正手拉,实验前得分率为35%,实验后得分率为37%。对照组C:反手抢拉→连续反手拉;未来反手侧拧→抢位+全台对打,实验前得分率为33%,实验后得分率为39%。对照组D:摆短→反手抢拉→侧身拉→扑正手;反手侧拧→正手拉冲→全台对拉,实验前得分率为45%;实验后得分率为48%。对照组E:反手抢拉→侧身拉→扑正手;搓球→防守,实验前得分率为56%,实验后得分率为59%。

(二)训练组与对照组的比较分析

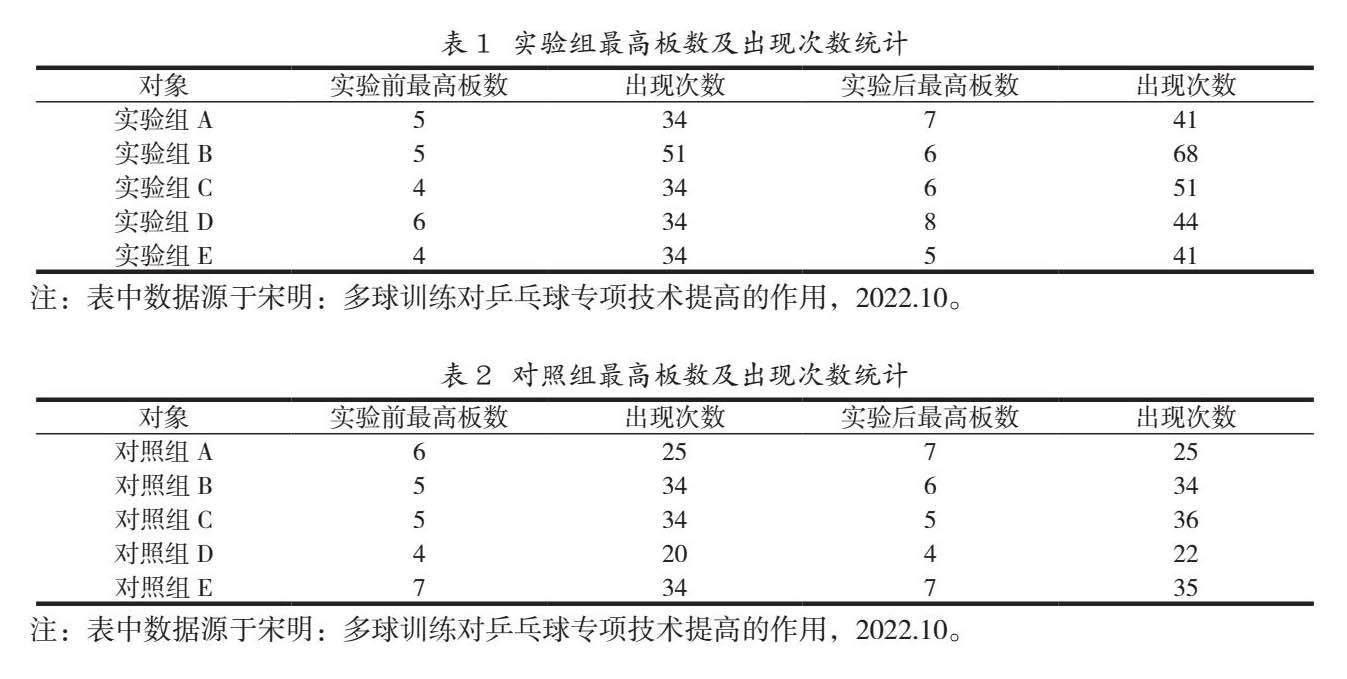

经过一段时间的训练,实验组和对照组运动员在比赛中的击球板数以及最高击球次数均有所提升(表1、表2),证明其个人反应能力得到了充分锻炼。其中,实验组最高击球板数的提升幅度更为明显,最高板数出现次数更多,相比于实验组,对照组成员的提升幅度则十分有限。所以说,实验组所应用的多球训练模式,能够更好地提升运动员技术动作练习次数,训练时的活动范围更广,在提升步伐灵活性的同时反应能力能够大幅提升,使其能够应对更多的击球次数。对照组应用单人供球模式,供球者所站位置固定,让相关条件刺激被简化,长此以往,运动员反应能力不会有太大提升[2]。

(三)训练效果的客观评估

从上述实验开展过程能够看出,实验组运动员个人反应能力得到了明显提升,只有在反应能力提升后,运动员最高击球次数、组合动作展示等方面才能得到更好成绩。另外,在运动员自我评价方面,对照组成员也深深意识到多球训练在提升反应能力方面的重要作用,纷纷主动要求开展此类训练。总而言之,多球训练是一种很好的训练方式,其具体供球形式更加贴合实战,保证运动员能够形成好的战术意识,让击球动作越来越稳定。

(四)实施过程中的问题和改进措施

在实施多球训练方案时,可能会遇到一些问题,例如运动员的情绪波动、训练计划的适应性、技术难度的变化等。如果出现,就需要及时识别和解决这些问题。建议及时与运动员进行沟通,了解运动员的反馈和需求,并根据实际情况进行调整和改进训练方案。同时,与教练团队共同讨论和评估训练的效果,找到改进训练方案的措施,持续优化实施过程。

四、结果和讨论

多球训练通过增加球的数量和速度会要求运动员更快、更准确地做出击球反应。这种高强度的训练可以大大提高乒乓球运动员的反应能力,使乒乓球运动员能够更好地应对比赛中的各种情况和变化。针对少年乒乓球反应能力训练,常见训练手段有抓铅笔、抓球等。例如,在抓铅笔训练方面,教练员可以让铅笔在手中自然下落,运动员在铅笔落地前抓住它;在抓球训练方面,教练员与运动员之间的距离可以保持在3~4m之间,教练员双手分别拿一个球,且随意放下任意手中的球,运动员需要在出球一瞬间向前奔跑,当球从地面第一次弹跳起来后,将其抓住。通过该类训练,少年乒乓球运动员反应能力能够得到大幅提升。

五、结语

本研究旨在设计和实施一种基于乒乓球运动员反应能力培养的多球训练方案,并评估其效果。通过实验研究设计,将乒乓球运动员分为实验组和对照组,并对运动员进行不同的训练,测量和比较运动员的反应时间和准确性,并通过数据分析来评估多球训练对乒乓球运动员反应能力的影响。结果表明,少年乒乓球运动员可以利用多球训练模式来提升自身的反应能力。

参考文献:

[1]李军.乒乓球运动训练中的多球训练分析[J].新体育,2023(08):20-22.

[2]宋明.多球训练对乒乓球专项技术提高的作用[J].黑河教育,2022(10):71-72.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号