- 收藏

- 加入书签

立德树人背景下体育课渗透德育教育的问题研究

中图分类号:G807 文献标识:A 文章编号:1009-9328(2024)01-080-03

摘 要 体育课是学校教育课程体系中的基础课程,由于其教学内容、教学形式的独特性,为开展德育工作创造了得天独厚的条件,有助于落实国家立德树人的根本任务。因此,在体育教学中,可利用课堂常规、课堂教学内容、课堂的突发事件、教师自身榜样示范等途径全方位渗透德育教育,以促进每一个学生身心全面发展,为祖国培养更多栋梁。

关键词 体育课 德育渗透 立德树人

立德树人是我国教育事业发展新阶段所提出的根本任务和基本要求。国家十四五教育事业发展规划中明确提出“坚持优先发展教育事业,坚持立德树人”[1]。学校教育是落实国家教育方针政策的主阵地,是人才培养和发展的摇篮,一定要积极响应国家教育事业的方针和政策,将立德树人的根本任务落实到位。体育课作为学校教育体系中的基础课程,不仅承担着着增强体质、增进健康的责任,更担负着促进学生全面发展、为祖国发展培养人才的重担。但是目前的学校体育课仍未完全转变传统的教学理念,仍存在“重育体轻育心,重体魄轻人格”的不良现象,难以达到国家育人体制的基本要求。因此,教育发展的新时代,充分挖掘课程的德育元素,通过多种方法和途径在课程中渗透德育教育,对于提升教学质量,落实国家立德树人的根本任务尤为重要。

一、相关概念的解读

(一)立德树人概念的提出

“立德”指树立品德,一词最早见于《左转》“大上有立德,其次有立功”;“树人”指培养人,一词最早见于《管子·权修》,“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”[2]。立德树人是指品德是培养人的关键,即在教育教学过程中,一定注重对学生品德的培养。在党的十八大报告中首次指出“把立德树人这一根本任务作为学校工作的基础工作来看待”,十九大报告中提出“落实立德树人的根本任务”,习近平总书记也曾多次强调课程教学要遵循教育教学基本规律,落实立德树人根本任务。

(二)德育渗透概念的提出

对于德育渗透一词的理解仁者见仁智者见智,杨再延[3]在其文章中指出“德育渗透是教育者在一定的环境中,通过营造一定氛围,让学生潜移默化地受到启迪和感染,促进其品德的发展”;陈发军[4]指出德育渗透就是在教育者在实施教学过程中,贯穿一定的德育教育,把教书和育人结合起来”。综上对于各位学者的观点,德育渗透可理解为在教学过程中,教师结合学科特点,充分挖掘学科中的德育元素,将德育教育无形中渗透于学科知识的教学之中。

二、体育课渗透德育教育的意义

(一)贯彻素质教育的基本理念

素质教育一直以来所倡导的教育理念是:以提高学生的基本素质为根本目的,促进全体学生的全面发展和个性发展。体育教学作为国家教育体系的组成部分,必然要响应素质教育的理念,积极承担着育人的重担。通过体育课的学习,不仅能增强体质、增进健康,而且能磨炼学生的意志,培养学生不怕吃苦,勇于克服困难的品质,以及坚韧不拔的毅力和团结协作的精神等,这是其他学科的育人功能所无法比拟的,因此,体育课中渗透德育教育尤为重要。通过体育教学中的身体教育与品德教育的双重培养,有助于学生形成强健的体魄和良好的品德,有助于学生形成良好的人生观、世界观和价值观,有助于学生的身心全面发展。

(二)落实立德树人的根本任务

立德树人是国家教育事业改革和发展的方向,是发展中国特色社会主义教育的核心所在,是培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的本质要求。《中国教育现代化2035》中提到“更加注重以德为先”[5];2022年在全国教育工作会议提出“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务”[6]。学校教育是承担立德树人根本任务的主阵地,通过体育课中合理的渗透德育教育,有利于青少年品德的培养和塑造,有利于落实好立德树人的根本任务。

(三)响应国家的人才培养机制

习近平总书记指出“培养什么人,是教育的首要问题”。党的十八大以来,我们党提出培养担当民族复兴大任的时代新人,强调德智体美劳五育并举,坚持德育为先,促进人的全面发展[7]。改革发展的新时代,培养一批批有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”青年是国家未来发展的希望。因此,体育教学中渗透德育教育,符合国家的人才培养政策和培养机制。

(四)促进社会主义精神文明建设

社会主义现代化建设过程中,精神文明建设是其主要内容,为社会主义的发展指明了方向,提供了强大的精神动力。社会主义精神文明建设包括两个方面,即思想道德建设和科学文化建设,思想道德建设要解决的是整个民族的精神支柱和精神动力问题[8]。体育教学中,渗透德育教育有助于青少年的思想品德建设,有助于青少年形成正确的人生观、世界观、价值观,更有助于社会主义精神文明建设。

三、现阶段体育课德育教育渗透不足的原因及对策

(一)观念陈旧认识不足

目前学校部分体育教师教育观念陈旧,并且缺乏一定的自主学习能力,不能紧跟时代步伐转变教育观念,不能正确理解素质教育的内涵,不能正确看待体育课教书育人的本质含义,仍然将体育课单纯地理解为学习技术、增强体质、锻炼身体,而忽略了体育课也应该承担的德育责任。

一方面,作为一名教师,应紧跟时代步伐,及时学习先进的教育知识和教育理念,更新自己的知识结构,真正让自己做到以体育人;另一方面学校也应该定期组织新的教育理念的学习和培训,真正让学校教师更新观念、拓宽视野,真正做到与时俱进。

(二)德育渗透能力有限

教师自身的教学实施能力也是影响体育课德育渗透的重要因素。现在的体育教师在专业体育知识的传授和技能的教学方面基本没有问题,但是落实到教学中德育渗透方面的相关能力却有些捉襟见肘。其主要原因是体育教师普遍教学压力较大,无暇研究课程德育渗透的相关问题,尤其是很多年轻教师,教学经验相对较少,对于课程中的德育渗透更是心有余而力不足。另外,学校方面也缺乏对于教师德育渗透教学相关能力的培训,导致教师此方面教学能力有所缺失。

作为教师,应积极主动提升自己相关教学实践能力,研究德育渗透的相关途径和方法,努力将德育工作渗透至课堂之中;作为学校应定期组织对于德育渗透教育的培训和研讨,全面提升教师的课堂德育渗透能力。

(三)课程评价体系单一

教学评价是学科教学过程中控制教学质量、评估教学成果、监督教学过程的重要手段。体育新课标要求教师对于学生的评价方式应以教师评价为主,多种评价形式共存的形式。具体的评价方法可采用定性评价与定量评价相结合、过程性评价与终结性评价相结合、绝对评价和相对评价相结合等形式,全方位评估学生的成长发展水平。但是,目前应试教育体制下,新课标所要求的评价模式难以真正全面落实到位,例如目前的中考体育,其本质是增强学生体质,增进学生健康,促进学生全面发展,但是其考核方式仍然是量化分数考核的形式,这在一定程度上引导了学校对于体育教师的考核方式以及学校体育课的考核方式,使体育教师们很大程度上只注重学生的体育成绩,而忽略了其他方面的成长和发展。

作为体育教师应努力学习新课标的基本要求,响应和落实新课标的基本理念,采用多种方式综合评价考核学生,并且将学生的品德考核工作放到重要位置,真正将学生的体育和德育工作融合到一起,落实到实处;作为学校应改变传统的对于教师的评价方式,不再单一以学生的体育成绩作为评价教师的唯一标准,采用多种评价方式综合考评教师的教学工作,有效改善课堂的教学模式,促进教师课堂德育教育的渗透。

四、体育课德育渗透的具体实施路径分析

(一)课堂常规中渗透德育教育

课堂常规是指为保证课堂正常进行所必须遵守的课堂行为规范。实施课堂常规不仅有助于维持良好的课堂秩序,保证课堂正常进行,提高教学质量,而且有助于对学生进行思想品德教育。课堂常规包括课前常规、课中常规和课后常规,其中课中常规是对学生进行品德教育的主要环节,例如通过集合整队以及纪律和要求的提出,让学生建立一定的规则意识;在学生出现积极的行为时及时给予一定的肯定,有利于增强学生的自豪感;在学生遭遇挫折时及时给予一定的鼓励,帮助学生树立战胜挫折的信心;在学生出现消极情绪时及时给予引导,帮助其建立正确的思想观念;在课堂小结时对学生的整体表现进行鼓励性评价。另外,在课前常规时,我们可以通过了解学生的基本情况,更好地选择德育的方法和方向;在课后常规通过对学生自练进行指导时,渗透严谨认真的治学态度。总之,课堂常规是体育课渗透品德教育的主阵地,作为体育教师应合理利用好课程中每个环节每个细节,将德育教育恰到好处的渗透其中。

(二)课堂突发事件渗透德育教育

突发事件也是课堂的一部分。体育课作为户外集体类运动,不可避免地会遭遇一些突发事件,如果处理不恰当,则很有可能影响教学效果和教学质量。作为体育教师,应学会合理有效的处理突发事件,学会变不利为有利,利用突发事件不失时机的渗透德育教育。例如当学生摔倒时,在确认学生无大碍的情况下,可引导鼓励学生,帮助学生建立不怕吃苦,勇于克服苦难的品质;当学生在比赛时发生矛盾时,可以引导学生建立良好的同学关系以及宽容大度的人际交往的原则;当学生出现“站课”“混课”现象时,应及时对学生进行思想教育,帮助学生认识到体育锻炼的重要性,同时引导学生建立热爱运动、积极向上的品质。

(三)教学内容中渗透德育教育

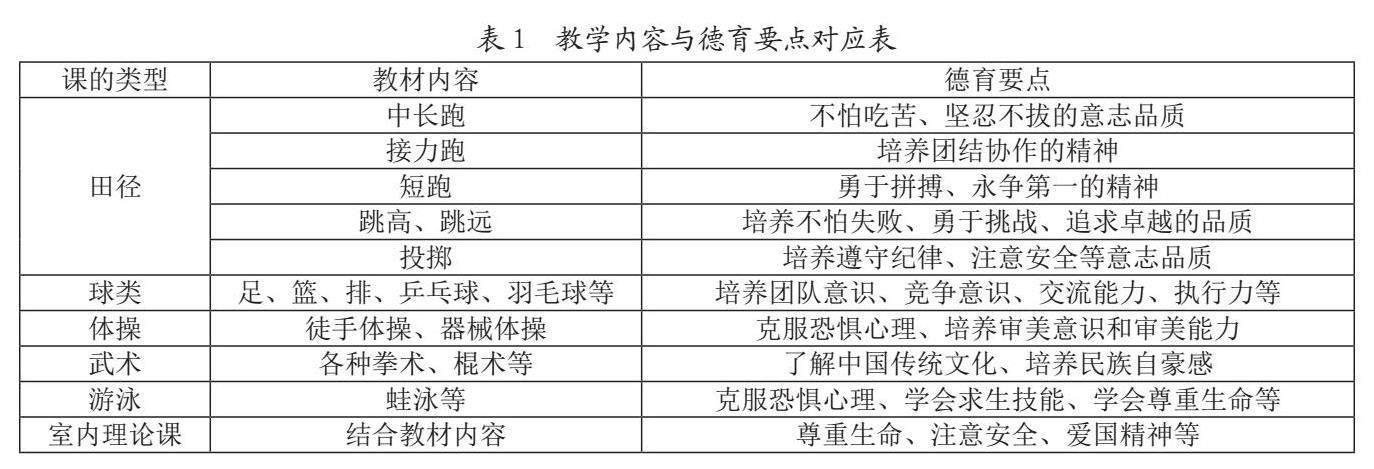

教学内容是教师进行体育教学的重要载体,科学正确的教学内容不仅有利于促进学生的身心健康发展,而且有助于教师开展德育教育。不同的教学内容有其不同的特点和相应的德育内涵,如表1所示。作为体育教师,应认真研究教材,充分挖掘教材内容背后深层次德育元素和德育内涵,在体育课的恰当时机给学生渗透德育教育。

(四)教师自身榜样示范渗透德育教育

学生具有一定的向师性,教师的一言一行都会成为学生学习的榜样。近代教育家陶行知先生曾说过“学高为师,身正为范”,意思就是作为一名教师一定注意自己的言行举止,给学生树立好榜样示范作用。教师良好的榜样示范作用,同时也有助于形成良好的校园风气和校园文化,让学生在积极向上的校园文化中潜移默化的接受熏陶。尤其是当代体育教师,不仅担负着“健体”的重任,更承担着“育人”的责任。例如,在动作示范时,动作标准流畅优美,给学生树立一种专业的教师形象;在动作教学时,对每一个动作严格要求,给学生传达严谨认真的教学态度;在指导学生练习时,耐心细致的指导,给学生树立一种认真负责的教师形象。

五、体育课常用的德育方法

(一)说服教育法

说服教育法又称“说理教育法”,是指通过摆事实、讲道理等形式让学生提高认识,形成正确观点的方法。说服教育法是德育方法中最基础、最重要,也是应用最多的德育方法。在体育教学中,当学生出现违背课堂纪律、出现消极行为等,可使用说服教育法予以说服。

(二)动机激励法

动机激励法是指通过多种方法和途径,激励人们主动从事某项活动的方法。体育教学由于其课程形式的特殊性,即以身体练习为主要特征,参与活动者必然承受一定的身体压力,同时人本身具有一种趋利避害的本能,所以身体压力积累到一定程度,就产生了逃避的念头。所以在体育教学中,尤其是枯燥的练习时,可以采取适当的动机激励,鼓励学生继续参与运动。另外,对于一些身体素质较差、自信心不足的学生,可多采用动机激励的方法。

(三)榜样示范法

榜样示范法是通过正面人物的行为、品质和成就来影响受教育者的一种方法。这种方法的特点是可以让青少年更直观地感受到榜样的言行举止,从而受到感染和启迪。正如列宁所说:“榜样的力量是无穷的。”体育教学中,教师可认真观察,及时发现并树立课堂中的榜样行为,以此促进学生的品德发展。

(四)品德评价法

品德评价法又称“奖惩法”,是指通过对学生的行为表现进行肯定或否定的评价,从而给予一定的激励或惩罚,促使其品德健康形成和发展。体育教师可根据学生在课堂中的表现,对于其积极向上的行为给予口头表扬、实物或积分等形式的奖励等;对于其消极行为采用批评与教育相结合的形式。通过对学生的思想品德进行肯定或否定的评价,促使其发扬优点、克服缺点,共同促进其品德的发展。

(五)实践锻炼法

实践锻炼法又称“指导实践法”,是教育者组织学生参加多种实际活动,在活动中使学生接受磨炼和考验,以培养优良思想品德的方法。体育课的典型特征就是以身体练习为主要手段,以活动组织为主要形式,让学生在活动中潜移默化接受德育教育,因此实践锻炼法也是体育教学中常用的重要方法。例如在教学中,教师可通过设置有难度的游戏和比赛,通过比赛中学生的表现,对学生进行品德教育,以此促进学生品德的发展。

六、结语

教书育人,教书重要,育人更重要。总之,作为一名体育教师,应积极学习新的教育方针政策,让自己教育理念与时俱进;应注意加强研究和学习,全面提升课堂的德育渗透能力;应注意加强自身教学实践能力和理论知识的学习,同时加强自身道德品质的修养,充分利用好课堂的各个环节、利用好课堂的突发事件、利用好教学内容以及自身的榜样示范作用等途径,在做好学生健身工作的同时渗透德育教育。争取让每一个学生拥有健康体魄的同时也具有高尚的思想,努力为国家培养一批批适应时代发展的、德才兼备的高质量人才。

参考文献:

[1]中华人民共和国中央人民政府.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].[2020-10-15].http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/15/content_5551609.htm.

[2]马卫宾.立德树人语境下中小学体育开展德育的文本解读和实践调查[D].上海:华东师范大学,2017.

[3]杨再延.论德育灌输与德育渗透[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1998(03):82-85.

[4]陈发军.课堂德育渗透机制研究[D].上海:华东师范大学,2006.

[5]中共中央国务院.《中国教育现代化2035》[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/23/content_5367987.htm.

[6]中华人民共和国教育部.2022年全国教育工作会议[EB/OL].[2022-01-17].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202201/t20220117_594937.html.

[7]杨晓慧.坚持立德树人全力培养社会主义建设者和接班人[EB/OL].[2022-05-17].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1733032542764887667&wfr=spider&for=pc.

[8]陈晓君.浅谈社会主义精神文明建设理论[J].知识文库,2019(02):11-12.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号