- 收藏

- 加入书签

从种树到育人 任务群下的语文教学设计《种树郭橐驼传》与《灵丘丈人》

“任务群"是《普通高中语文课程标准》(2017年版)中提出的概念,要求高中语文教学要在真实情境下,与语文核心素养生成,发展,提升相关的人文主题相结合,组织学习资源。时代瞬息万变,紧跟新时代教学形势的变化趋势,"学习任务群"已然成为当下高中语文教学课堂中的教学新方向,打破传统的"单篇阅读"模式,对任务群教学模式进行有益探索,旨在展示活动设计。本文即以两篇文章比较阅读为内容,联系社会生活,在阅读中通过体验生发自己的观点,提高学生的阅读能力和思考能力。

《种树郭橐驼传》是唐代文豪柳宗元的一篇针砭时政的散文名篇,寓意深刻,重在因事明理、针砭时弊。因此在教学中,教学重点主要是引导学生理解本文融叙事说理于一体,婉而多讽的写法。本文的主旨由种树之道到治民之理,树木与树人的道理也是相通的,教学中可以结合时代现象进行拓展。

《种树郭橐驼传》与《灵丘丈人》群文教学设计

教学目标:学习本文的讽喻性特点,了解“顺民之性以养民”的深刻道理及其现实意义。

教学重点:1、学习文章对比和类比的写法。2、掌握文章的主旨。

教学难点:了解“顺民之性以养民”的深刻道理及其现实意义。

预习作业一聚焦文本,破解种树之道。

1.郭橐驼在介绍种树的经验时说到,为了保持树木的天性,种树人要做到“其莳也若子,其置也若弃”。郭橐驼提到自己的种树经验时说,自己的树之所以种得好,原因在于:(能顺木之天,以致其性焉尔)。

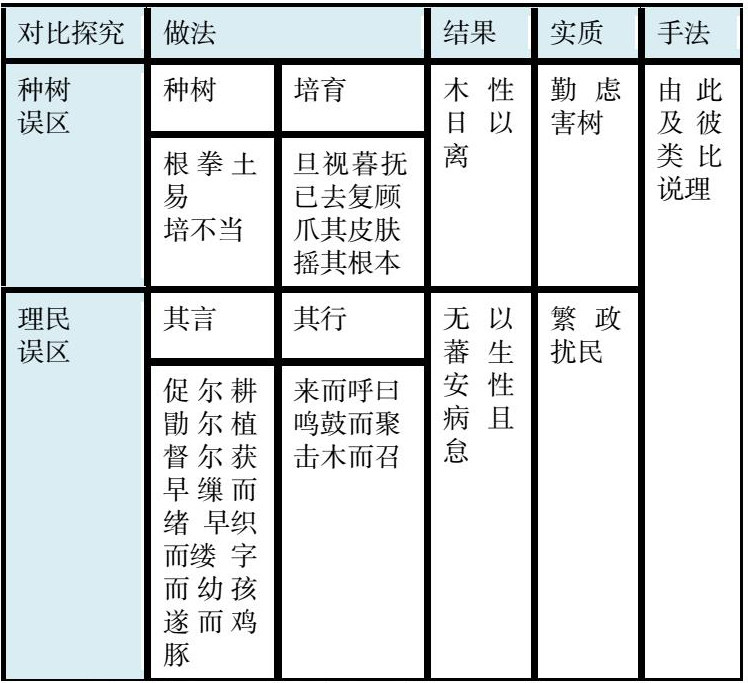

2.2.本文第二段主要运用(对比),将(郭橐驼)和“(种树人)”完全不同的方式和结果对比,形象地说明了两者之间的差异,简明地突出了“(顺木之天)”的道理。

预习作业二结合时代背景,理解本文写作主旨。

1.本文把种树之道移之官理,“种树”和“理民”有何相通之处?

2.结合时代背景,思考作者写作本文的用意。

本文设事明理,巧妙地把“养树”与“养民”联系起来,委婉地说明了“顺民之性以养其民”的道理,揭露并讽刺了统治者的苛政烦令对百姓的侵害,提出宽简为政,让百姓安居乐业的主张。

任务一文本联读,剖析养蜂之术

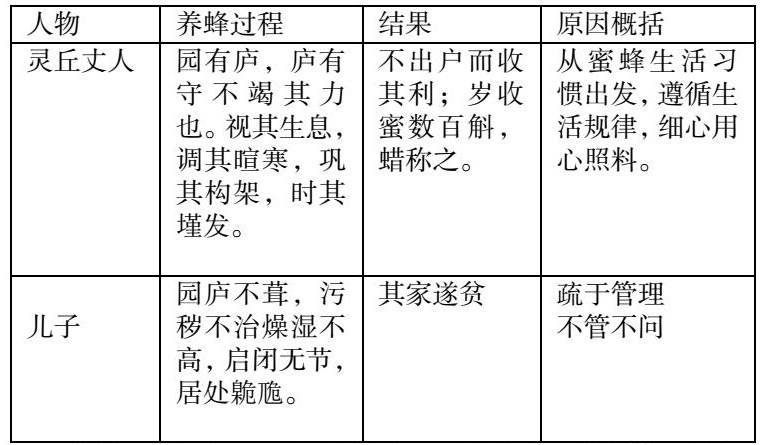

1.阅读刘基的《灵丘丈人》,完成下列内容梳理。

附刘基《郁离子·灵邱丈人》“灵邱之丈人善养蜂”原文

灵丘之丈人善养蜂,岁收蜜数百斛,腊称之。于是,其富比封君焉。丈人卒,其子继之。未期月,蜂有举族去者,弗恤也。岁余,去且半。又岁余,尽去。其家遂贫。

陶朱公之齐,过而问焉,曰:"是何昔者之熇熇而今日凉凉也?"其邻之叟对曰:"以蜂。"请问其故,对曰:"昔者丈人之养蜂也,园有庐,庐有守。刳木以为蜂之宫,不罅不庮。其置也,疏密有行,新旧有次。坐有方,牖有乡。五五为伍,一人司之。视其生息,调其暄寒,巩其架构,时其墐发,蕃则从之析之,寡则与之裒之,不使有二王也。去其蛛蟊蚍蜉,弥其土蜂蝇豹,夏不烈日,冬不凝澌,飘风吹而不摇,淋雨沃而不渍。其取蜜也,分其赢而已矣,不竭其力也。于是,故者安,新者息,丈人不出户而收其利。今其子则不然矣。园庐不葺,污秽不治,燥湿不调,启闭无节,居处臲卼,出入障碍,而蜂不乐其居矣。及其久也,蛅蟖同其房而不知,蝼蚁钻其室而不禁,鹩鸒掠之于白日,狐狸窃之于昏夜,莫之察也。取蜜而已。又焉得不凉凉也哉?"陶朱公曰:"噫!二三子识之,为国有民者可以鉴矣!

任务二文本比较,探求为官之理

1.讨论:丈人之子不打扰,最后凉凉;灵丘丈人勤谨,最后富可敌国。联系种树之道、养蜂之术,可见真正好的吏治应该怎么做?

任务三探究育人中的种树经

阅读下面两则材料,你认为父母教育中有哪些“可为”与“可不为”?

材料一有一妇人,中年得子,视若掌珍。凡诸百事,均不使为。及至弱冠,衣食起居,需人料理,如襁褓然。或有老者,劝妇人曰:“当教使自理。”妇人答道:“我在,彼何必言。”或有邻居,劝妇人曰:“当教使自理。”妇人道:“我在,彼何须自理。”及妇谢世,子一无所能,日与犬匍匐于门乞食。人名之曰:犬人。

材料二狼爸:我有一套“萧氏教育理论”。从他们3岁起,我就会和他们沟通好家规,一旦孩子犯规,他们就清楚地知道,爸爸会在什么时间、什么地点、用什么方式打哪个部位、打多少下、打的力量有多重……家中顽皮的孩子一周受罚的次数会超过3次。我会把鸡毛掸子反过来,用藤条打。会留疤痕,但不伤身体……而且我打之前会先讲一个小时的道理,让所有的孩子一起来听训。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号