- 收藏

- 加入书签

基于跨学科项目式学习的小学中华优秀传统文化教育策略探析

——以“多姿多彩的民间艺术”为例

摘要:跨学科项目式学习,能够将中华优秀传统文化内容结合多个学科进行挖掘与整合,为学生提供社会性体验与践行的情境,让学生在体验与践行的过程中了解和热爱中华优秀传统文化,增强社会意识和家国责任感。本文以“多姿多彩的民间艺术”为例,主要提出了以下策略:串联多个学科,形成项目组织;转变角色意识,坚持行动导向;提供学习支架,支持学生自主建构;重视情感体验,促进观念形成。

关键词:跨学科;项目式学习;中华优秀传统文化

2021年初,教育部发布了《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,《指南》提出“以语文、历史、道德与法治(思想政治)三科为主,艺术(音乐、美术等)、体育与健康学科有重点地纳入,其他学科有机渗透,“3+2+N”全科覆盖”的方式,深入推进中小学中华优传统文化教育。可见,多个学科都承担着落实中华优秀传统文化教育的任务。要增强教育的有效性,有时需要将各个学科有机整合起来,形成一个整体。

项目式学习作为一种模拟现实世界的探究型学习模式,能够使学生在真实的情境中建构知识、掌握技能。本文基于项目式学习活动,根据特定的主题将各学科中相关的中华优秀传统文化内容进行挖掘与整合,为学生提供社会性体验与践行的情境,让学生在体验与践行的过程中增强社会意识和家国责任感。

一、串联多个学科,形成项目组织

串联式的项目组织形式,即由学校牵头,成立项目组,围绕一个主题,以语文或者道德与法治学科为主线,将其他学科串联起来整合成一个学科网络。用项目把所需要的学科老师纳入其中,凭借统一的协作平台,整合各种资源。既满足各学科的教学需求,又使中华优秀传统文化教育有了实实在在的落实。

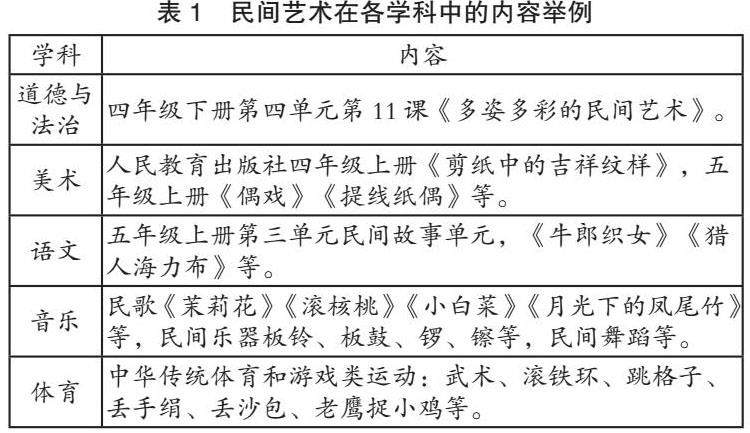

以民间艺术为例,民间艺术包括民间文学、民间音乐、民间舞蹈、民间美术和民间手工艺等等。道德与法治、语文、美术、音乐、体育等学科都有不少相关的内容(见表1)。

道德与法治课程作为落实中华优秀传统文化教育的核心课程,理应发挥关键育人作用。可以以道德与法治学科作为主线,开一个民间艺术交流会,将语文、音乐、美术、体育等学科融入进来,充分发挥各学科的特点。项目组统筹,整合各种资源,将师生探究的各种作品、活动进行展示,并且邀请本地民间艺术家进校园,在热热闹闹、丰富多彩、亲身体验参与的活动中,增进对民间艺术的了解、热爱和传承。

二、转变角色意识,坚持行动导向

学校德育工作有其特殊性,以培养学生正确的世界观、人生观和价值观为主要目标,不同于一般学科知识的学习,被动接受的状态尤其不利于学生道德素养的形成。要转变学生的角色意识,坚持行动导向,引导学生主动探索问题, 让学生从被动接受者转变为主动探索者,在这个过程中领会到更深刻的知识和技能,在不知不觉中主动形成对中华优秀传统文化的认同感、责任感等深厚的情感,把从对中华优秀传统文化的简单感知、了解、体会的学习目标上升到认同、热爱、责任担当的核心素养。

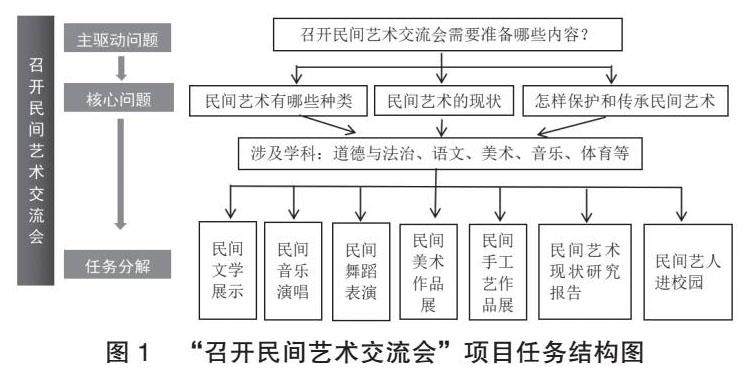

项目式学习设计基于真实情境的驱动性问题,以“多姿多彩的民间艺术”项目为例,将“召开民间艺术交流会需要准备哪些内容”作为主驱动任务,然后提出三个核心问题:民间艺术有哪些种类?民间艺术的现状如何?怎样保护和传承民间艺术?利用道德与法治、语文、美术、音乐、体育等学科进行探究。在各科教师的带领下,学生按照自己的兴趣特长分组进行探究。通过查找资料、调查访问、学习体验、动手制作等形式,得出研究成果。然后进行民间文学展示、民间音乐演唱、民间舞蹈表演、民间美术作品和手工艺作品展览等活动。同时对民间艺术现状进行调查研究,提出保护和传承民间艺术的方法措施。项目组统筹安排各种资源,积极地为学生开展真实的学习活动赋能,并提供交流展示的平台。

用任务驱动法促使小组成员之间就任务的完成开展自主合作探究,转变学生被动学习的角色,使之成为中华优秀传统文化的主动探究者、推广交流者、保护传承者。

三、提供学习支架,支持学生自主建构

项目式学习,最重要的特点是不确定性,主要取决于学生发挥、努力、创造的程度。因此,项目式学习的指导有两个弊端,一个是教师给学生的“支架”过多、指南过细、反馈和干预过密,导致学生只是在教师的指示框架内完成任务,失去了项目式学习的灵魂;第二个弊端是教师疏于指导或者不会指导,导致整个项目式学习缺乏监督、管理和引导。

在项目式学习的实践过程中,教师的指导要遵从三个原则:适逢其时,资源赋能,过程管理。适逢其时,指的是从学生的年龄特点和学段要求出发,由学生在生活和学习的过程中发现和提出感兴趣的问题,在教师的指导下提炼有价值的问题。资源赋能,指的是项目组为学生提供各种所需要的资源,例如“召开民间艺术交流会”项目,时间、校内资源、社区社会资源,包括请民间艺人进校园等,保证各种资源都能积极地为学生开展真实的学习活动提供支持。过程管理,就是项目组对项目实施的过程进行细致的管理,包括目标定位、任务设计、时间和节点管理、评价跟进、成果展示、复盘总结等,支持和督促学生经历真真切切的学习体验。

四、重视情感体验,促进观念形成

学校德育工作突出的问题就是,怎样促使学生做到知行合一。缺乏情感认同或者深刻的个人体验,会导致学生的道德认知不能体现在他们的行动中。项目式学习能够为学生提供更加真实、更贴近生活的情景,学生在亲身参与以及经历的过程中,深刻体认到这些重要观念的含义,形成坚定的道德信念,真挚的道德情感,能够进一步克服阻碍个人行动的力量,从而获得更多认知和行为的动力。

例如,围绕怎么开展民间艺术交流会这个核心任务,学生争当民间艺术推广大使,分小组搜集民间艺术品或图片、歌舞音乐表演、动手制作美术手工艺品、完成调查报告、分享介绍等等。不仅学习、展示多姿多彩的民间艺术,而且去推广民间艺术。学生在探索民间艺术的过程中,逐渐形成热爱、自豪的情感,最后产生珍惜、保护、传承民间艺术的感悟,并且逐渐积累成为最宝贵的精神财富,并以此作为今后生命之旅的底蕴。

综上所述,以项目式学习整合各学科的中华优秀传统文化内容,将道德与法治、语文、美术、音乐、体育等学科进行串联整合,可以打破各学科的知识壁垒,五育融通。学生通过项目式学习学会自主建构知识,解决问题,关心社会,增加使命感和责任感,进而能够走向未来,创造未来。

【本文系课程教材研究所课题“新课标背景下跨学科校本课程统整的实践研究——以华南师范大学附属南沙小学为例”阶段性研究成果。】

注释:

①中华人民共和国教育部著:中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202102/t20210203_512359.html.

参考文献:

[1]刘奕冉,夏永庚.基于“五育融合”的项目式学习活动设计类型与策略[J].教学与管理,2022,901(36):94-98.

[2]郑富兴.增强学校德育工作的社会意识[J].中国德育,2022,320(8):44-48.

[3]任馨彤.中华优秀传统文化在小学德育中的应用价值[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2022,189(6):23-24.

[4]李晓程.小学道德与法治课家国情怀教育初探[J].学周刊,2022,522(30):106-108.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号