- 收藏

- 加入书签

文化自信视域下地方传统文化融入初中美术教学的研究

摘要:“文化自信”是时代课题。中华民族有着优秀传统文化的强大底气,积极响应文化自信的号召不容置疑。传承传统文化是文化自信的根基,而初中生更是传承创新中华文化的主力军。在国内外各种社会思潮碰撞风起云涌的当下,增强、坚定青少年的文化自信已经刻不容缓。坚定文化自信须向内求索,故在美育的课程——美术课中融入地方传统文化是十分必要的。本文对地方传统文化的美育价值作出了分析与阐述,并对地方传统文化与初中美术教学的融合策略进行了研究,通过美术教育帮助初中生树立民族自信心和自豪感,坚定文化自信。

关键词:文化自信视域;地方传统文化;初中美术教学;研究

地方传统文化是在一个特定地域内的由祖先所创造的、具有悠久的历史、鲜明的民族特色以及博大精深内涵的优良传统文化。多元文化碰撞的社会现状对处于一生当中“风暴期”的初中生的文化自觉产生了较大的冲击,导致了他们在思想上、感情上对家乡、对民族文化的迷失。立足本土传统文化,让学生从身边、从生活中学习传统文化。而美术作为具有人文性质的学科,无疑承载着传承和发展地方传统文化的重任。

一、问题提出

经总结所得:学生在进行主题绘画创作和各学科手抄报制作的时候,首先想到的题材几乎都是日本二次元、欧美漫画等,有时候选用了反面人物形象而不自知。互联网是目前初中生收集材料的重要途径,网络资讯随手可得,一搜索就有大批的日韩、欧美漫画,其中不乏暴力元素的题材,但是传统文化占据的比重不大,所以学生对传统文化方面的关注度较低。再者,由于当下社会上多种文化传播媒介的出现,大部分初中生对外国的娱乐、饮食、节日产生浓厚的兴趣,热衷外国的生活方式,喜欢过外国的情人节、愚人节、圣诞节等,而对我国的二十四节气和中秋节、端午节、重阳节等传统节日的来源和文化内涵全然不知。久而久之学生们开始迷失,难以辩证地看待外来文化,这对中国优秀传统文化的传播造成了极大的负面影响。如何利用我们的美术课堂在年轻一代的心中播下文化自信的“种子”?这是美术教育者的共同盼望。为此,美术教师肩负起文化自信培育的使命,借助美术这一载体,将地方传统文化与初中美术教学进行融合。

二、地方传统文化的美育价值

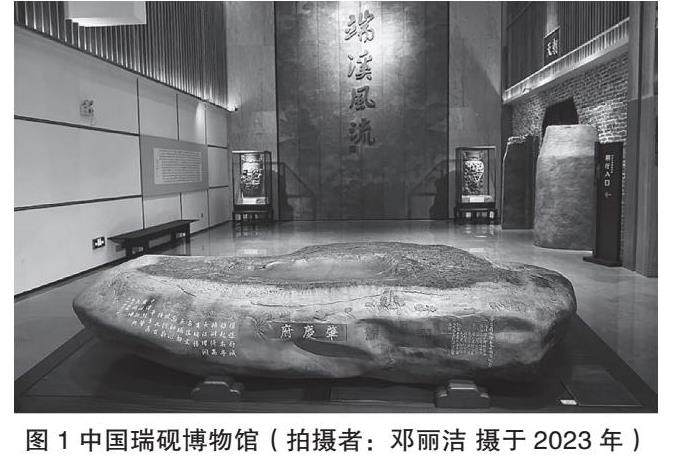

肇庆市,古称端州。后宋徽宗亲笔题字改“端州”为“肇庆”,设肇庆府。肇庆是国家历史文化名城,是岭南土著文化和广府文化的发祥地,有着丰富的传统文化资源和独特的民俗风情。在其历史发展过程中形成了端砚文化(图1)、龙母文化、包公文化、六祖文化等系列文化,都能够充分地体现了地方传统文化的博大精深。这些地方传统文化资源极具开发利用和美育价值,是初中美术教学内容的最佳选择之一。省级非遗“壮狮舞”,不仅是怀集下帅壮、瑶、汉三族人民迎春欢聚的传统民俗舞蹈,更是增强乡民交流融汇、促进情感的一种方式。通过舞蹈的精神寄望团队遵纪守法,维护稳定,一致共御外侵。在开展喜庆活动的同时也通过这种独具特色的民俗舞蹈引导广大民众把爱国爱家主义、集体主义的情怀融入生活中,增强民族凝聚力。在美术教学中通过地方文化的教育,以此培养初中生喜爱和认同家乡的传统文化,树立民族自信心和自豪感。由此可见,以地方传统文化资源作为美术教育内容意义重大。

三、地方传统文化与初中美术教学的融合策略

(一)成立教师研究团队,优选地方传统文化资源

2022年版的新课程标准明确指出:教师要对地方和社会文化资源进行充分的开发和利用,探索新的教学模式。科学、合理、系统地整理开发地方传统文化资源,为编写初中美术校本教材积累资料。地方传统文化内容丰富、形式多样,要开发利用就需要保证教师团队的专业性和教学水平,这是实现教学目标的关键。借助多种媒体自主教研、聘请民间艺术家进行内训、参与相关交流活动等方式可以有效提升美术教师的教学水平,这将有助于学校打造一个出色的地方传统文化研究团队。教师应根据地方实际,筛选优秀的、具代表性的、富含民族特色的名胜、古迹、特产、民俗活动等作为教学资源。就美术教育的功能来说,还需要对其进行历史背景、造型、色彩、材料、制作工艺等方面的分析和研究,找到特殊的审美价值,使其与美育的审美功能相关。砚台,是传统书法课中必备的用具,肇庆市的端砚属于我国的四大名砚之一。端砚以体重而轻,质刚而柔驰名于世,下墨快,发墨细,字迹颜色耐久不变。不仅如此,其纹理绮丽,各具名目,砚台造型栩栩如生,具有非常高的审美价值。越是民族的就越是世界的,这是多么值得我们骄傲的事情啊!把地方传统文化编入校本课程中不仅极大地丰富美术课的教学内容,也让学生了解家乡的灿烂文化,更能树立学生的民族自豪感。

(二)针对地方传统文化资源,合理规划主题单元式美术课程

主题单元式美术课程:就是在若干单科构成的单元体系中,围绕主题展开多维度(欣赏、创作、设计、工艺)、多学科(美术、音乐、历史等)、多方式(自主、合作、探究)和多材料(纸材、木材、线材、板材等)的学习,实现对主题的探索和创造。地方传统文化具有内容丰富、形式多样、涉及多学科知识面的特点,而主题单元式课程时间长、容量大,将地方传统文化融入初中美术教学中正与主题单元式课程的理念一致,这恰恰是解决问题所需要的学习模式,使学生在获得美术知识的同时涉猎其他学科,了解地方文化,激发学生学习传统文化的兴趣和用多种材料创造的欲望,培养学生正确的审美观,从而让学生树立文化自信。例如,在《下帅“春年舞”》主题大单元课程中可以设置共四课时。第一课时:“春牛舞”的历史背景。第二课时:“春牛舞”造型的表现力。第三课时:“春牛舞”造型的色彩感染力。第四课时:结合地方文化为春牛设计“新服饰”。整个主题单元式的课程设计的主线是从文化理解再到艺术表现核心素养的培养,系统地实现了理解和尊重不同民族的文化这一主题,有助于学生在美术活动中形成正确的民族观、历史观。

(三)拓展课堂教学与校外实践相结合的教学新模式

课堂教学与校外实践相结合的教学模式也是艺术表现与创新实践这一核心素养的积极探索。学校可以聘请民间艺术家和传承人进校园开展教学、做讲座分享经验、示范制作民间美术作品的方法等,为学生创造交流的机会;还可以通过带学生走出课堂,踏进身边的美术馆、博物馆、文化景区、民间艺人工作坊参观,近距离清晰、直观、多角度、全面地了解自己家乡的传统文化,在参观过程中学生可以通过写生、文字等方式记录所见所闻,这些直接的美术体验和经历将会大大激发学生创作的热情和探索精神。比如:教师带领学生去怀集县桥头镇观看非遗“贵儿戏”,学生欣赏过贵儿戏后就有了新发现,创新地将原本只出现在纸上的静态剪纸作品利用动画的形式,将作品中人物造型和故事形式转变为动画作品,呈现出多一份新姿态和新视觉。非遗“贵儿戏”剪纸作品在学生手中生动地演起来了,学生感慨:原来自己家乡的传统文化也能如此生动精彩。

四、结语

通过地方传统文化融入初中美术教学的实践,教学质量得到大大的提高,学生得到更丰富、更优质的美术教育,学生认识到家乡优秀的传统文化,树立了民族自豪感和文化自信。地方传统文化融入初中美术教学的深度研究仍是笔者未来不断探索的方向,唯有如此,才能一直坚定青少年的文化自信。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育美术课程标准(2022年版)[S]北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李淑文.“文化自信”语境下中学民间美术教学的实践与探究.”美术教育研究,2018(24):183.

[3]陈丽卿.“将民间美术资源引入小学美术教学的应用研究.”教育界,2021(14):2.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号