- 收藏

- 加入书签

基于前科学概念转变的初中生物学“四环节”教学模式构建

【摘要】初中生具有生物学前科学概念,生物学教学肩负转化前科学概念的重任。“了解、冲突、重建、巩固”“四环节”教学模式能有效转化学生的前科学概念。了解学生的生物学前科学概念是进行针对性教学的前提;认知冲突能激发学生的求知欲;讨论、实验探究和科学史教学等是重建科学概念的重要方法;实践运用和综合实践活动是巩固科学概念的重要手段。

【关键词】初中生物学;前科学概念;概念转变;四环节教学模式

学生在进入学校课堂学习之前,就已经在日常生活中形成了很多不完整的,甚至错误的概念。这些概念的形成出现在儿童时期或许更早,是在与父母、长辈、兄弟姐妹、其他人及同龄人的交往中渐渐形成的。比如,从小父母就教给子女天上飞的是鸟、水里游的是鱼,其会认为只有天上飞的才是鸟,地上走的鸡就不是鸟;只要是水里游的都是鱼,那蝌蚪也是鱼。这些概念都是生物学前科学概念。

一、生物学概念教学中前科学概念与科学概念转变

生物学前科学概念指的是个体拥有的概念的内涵、外延及其例证与科学概念不尽一致的生物学概念;具体而言,指的是学习者对生物学概念内涵的不准确理解、外延的扩大或缩小,或对概念拥有不恰当的例证。

前科学概念固然有与科学概念不相符的方面,但也有其合理的一面。比如,学生认为“鸡不会飞,所以鸡不是鸟”。鸡的飞翔能力确实比一般的鸟要差很多,“鸡不会飞”有一定的合理性;同时,其认为“鸟一定会飞”,虽然从整体看不科学,但是绝大多数的鸟会飞,它又有一定的科学性。学生对鸡和鸟的科学概念的形成必须经过“鸡不会飞,所以鸡不是鸟”这个错误的认知过程。让学生从零开始学习鸡和鸟的概念是很不现实的,也是极其艰难的。因此,前科学概念是个体认知的必然产物,是一种不可或缺的教育资源。在生物学科学概念教学中,教师要充分利用学生拥有的前科学概念教育资源,促使其前科学概念发展成为科学概念。

二、“四环节”教学模式的内涵与意义

“四环节”教学模式能有效地促进生物学前科学概念的转化。该模式的四个环节分别是“了解”“冲突”“重建”和“巩固”。

“了解”是指教师必须事先了解所教内容中学生存在怎样的前科学概念、科学部分在哪、不科学部分又在哪。这有助于确定教学的难点和重点,有助于教学资料的挖掘,促使教师有针对性地进行教学。

“冲突”是指让学生就概念的理解产生认知冲突。有了冲突就能激发学生强烈的求知欲和好胜心,让学生的听课更有针对性,合理地分配注意力,提高听课的效率。

“重建”是指修正前科学概念,形成科学概念的过程。通俗地说就是补充不够的,更正错误的和删除多余的。“重建”是“四环节”教学模式的核心,是形成科学概念的关键。

“巩固”就是复习。前科学概念具有顽固性、隐蔽性和反复性的特点,因此巩固非常必要。教师讲清楚了,学生当时明白了,但是一到考试或实际运用时,学生就出错,其原因可能就是巩固过程没有做好。

生物学概念是生物学科的基本元素,是学科知识结构的基础。形成生物学科学概念是深刻认识生命的本质、形成生物学科科学素养的重要标志。高效的概念教学是高效课堂的有力保障。“四环节”教学模式立足学生实际,激发学生的求知欲,利用多种方法重建学生的概念,并注重概念的巩固,能有效地促使学生的生物学前科学概念转化成科学概念,有利于高效课堂的实现。

三、“四环节”教学模式的具体操作

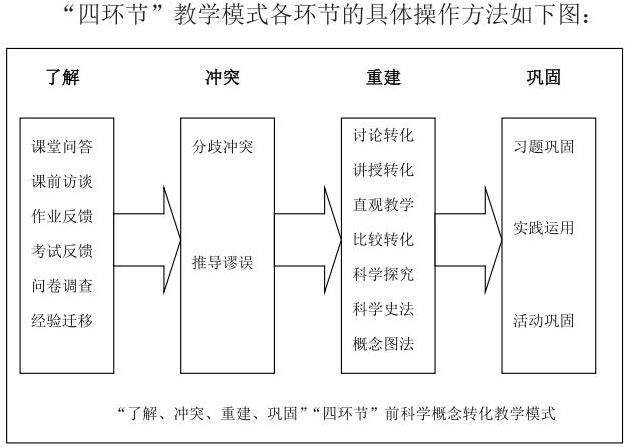

“四环节”教学模式各环节的具体操作方法如下图:

(一)“了解”的方法

了解学生的前科学概念的方法有很多,最为常用且最为省时省力的有两种:一是课堂提问,二是经验迁移。

课前访谈的效果最佳。教师选择有代表性的学生进行访谈,让学生在轻松的氛围下畅所欲言。这样了解到的情况相对真实。但是,这种方法需要教师有很高的访谈技巧和花费较多的课余时间。

问卷调查需要合理而简单的问卷、大量的统计和分析工作及学生的配合。问卷调查频率不能太密,内容必须是核心主干知识,题型最好是选择题,难度要小。这样才不会加重学生的负担、引起学生的反感,才能保证学生客观答题。

概念教学过程中和结束后,教师可以通过作业和考试情况来了解学生的概念掌握情况,结果可以指导本概念后阶段的教学和后续概念的教学。

(二)“冲突”的产生

学生产生的认知冲突有分歧冲突和谬误冲突两种。

分歧冲突是指不同个体对某一概念的认知存在分歧而导致的认知冲突。生生间、师生间和学生与学习材料间都可能产生分歧冲突。由于学生之间不存在权威、彼此不易服输,所以生生冲突能激发最强的好胜心和求知欲。而学生容易将教师和学习材料当成权威,有冲突时容易放弃自己的观点,冲突不强。并且,这种顺从式的转化缺乏强烈的情感因素的参与,印象不深,容易在较短时间内又转化成前科学概念,导致“学了就忘”。

推导谬误是指学生顺着错误观点进行推理,直到产生明显的谬误,进而对自己的观点产生怀疑,甚至否定。学生付出努力,认识到谬误,自觉探索真理,学习参与度高,转化效果自然就高。比如,学生从“人呼出的气体中有二氧化碳,没有氧气”出发,推导出“当医生给病人做人工呼吸时,那就不是在救人,而是在杀人了”这一荒谬结论,就能轻而易举地明白原来的错误,形成科学的概念:人呼出的气体中有氧气。

(三)“重建”的方法

重建科学概念的方法有很多,比如讨论转化、科学探究、直观教学、科学史法、概念图法、比较转化和讲授转化等。单独使用一种方法重建科学概念的情况很少见,效果也不好,几种方法混合使用有利于前科学概念的转化。

1.讲授转化最常用,是教师通过讲的方式指出学生的前科学概念中不科学的内容,传授科学的内容。此法容量大,但学生参与度低、体验少,前科学概念转化程度低,反复的可能性高。

2.讨论转化主要指通过生生间的相互讨论实现前科学概念转化的方法。其优势是学生整体参与度高,不足是容易出现跑题、证据不足、推理错误、深度不够及部分学生参与度不够等问题。

3.直观教学的材料可以是实物、录像、图片、动画、表格、模式图等。其特点就是直观。不同材料适合不同的前科学概念的转化。

4.比较转化法有利于相似概念的教学。比如,“鲸(鱼)是鱼”是不少学生的前科学概念。通过录像对比鲸和鱼流动方式的差异,通过图片比较身体结构的差异(主要是肺和鳃),通过录像、动画或图片比较生殖的差异,学生能很自然地理解“鲸不是鱼”。

5.科学史的分析对前科学概念的转化帮助很大。有研究表明,学生出现的前科学概念与科学史中某些中间过程形成的概念极为相似。所以,在科学史的学习中,学生很容易在学习材料中找到共鸣,产生认知冲突,有利于科学概念的形成。

6.科学探究能有效地转化学生的前科学概念。比如,在学习“环境因素能影响生物的行为”时,学生能背定义,但不能举例和分析现象,拥有的还是前科学概念。若让学生探究多种因素对不同生物的影响,将有助于学生更好地掌握“环境因素能影响生物的行为”。

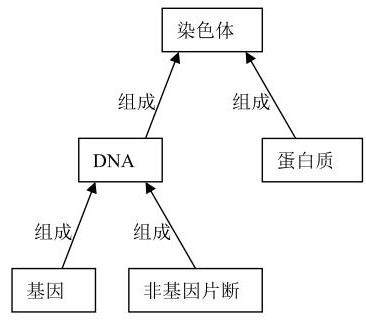

7.概念图是通过图形来表达概念及它们之间的关系的图示。生物学内的概念不是孤立的,而是相互联系的。往往一个概念的掌握是另一些概念掌握的必要条件。将概念放入概念网络内部能促进概念的掌握。比如,以下概念图可以帮助学生掌握染色体、DNA和基因这三个概念。

(四)“巩固”的方法

巩固科学概念最常用的方法就是做习题。习题要有变式、有针对性,要与实际生活相联系。

实践运用是指学生将所学概念运用到日常生活中加以巩固。此法最为有效。运用此法,需要学生具有学以致用的意识和实践的意识。比如,掌握了微生物的相关概念后,学生可以在家实践制作酸奶、泡菜、馒头等;学习了无性生殖的相关概念后,可以尝试扦插、嫁接等。

科学实践活动也可巩固学生的科学概念,比如,学习了有关人的性别决定的内容后,学生可以利用双休日给当地老人讲解性别决定的相关知识,改变老人根深蒂固的“没有孙子是媳妇不争气”观点,改善婆媳关系紧张等家庭问题。再如,当学生学习了合理营养的相关知识后,可以有组织地给小学和幼儿园的学生作宣传,有利于缓解学生挑食等问题。活动的方式除了谈话解释,还可以印制发放宣传画、制作手抄报,甚至是制作网页、写博客等。

四、“四环节”教学模式中教师应注意的问题

教师具有较高的科学概念水平,是转变学生前科学概念的前提。有资料显示,每一位生物学教师或多或少拥有生物学前科学概念,生物学教师的整体科学概念水平还远远不能满足学生科学概念发展的需要。因此,生物学教师要提高对前科学概念的认识,主动揭示自己的前科学概念,转变错误概念,形成科学概念。另外,如今的生命科学发展日新月异,生物学科学概念也在不断发展,生物学教师的科学概念水平必须跟上科学发展的步伐。专业进修是教师“保鲜”生物学科学概念的重要手段。

教师和学生都具有生物学前科学概念,概念教学是生物教学的主要内容之一。了解学生的生物学前科学概念是进行针对性教学的前提;认知冲突能激发学生的求知欲,维持良好的学习状态;讨论、实验探究和科学史教学等能帮助学生重建科学概念;实践运用和综合实践活动能有效地巩固学生新获得的科学概念。初中生物学教师运用“了解、冲突、重建、巩固”“四环节”教学模式进行教学,能有效转化学生的前科学概念。

参考文献:

[1]教育部基础教育司.全日制义务教育生物课程标准解读(实验稿)[S].北京师范大学出版社,2002.

[2]李高峰.初中生物学前科学概念研究[M].北京师范大学出版社,2011.

[3]张大均.教育心理学[M].人民教育出版社,2003.

[4]周筱芳,初中生物概念地图[M].广西师范大学出版社,2010.

[5]蔡铁权,姜旭英,胡玫.概念转变的科学教学[M].教育科学出版社,2009.

责任编辑 陈子龙

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号