- 收藏

- 加入书签

游戏和游戏化元素在心理健康教育活动应用中的整合探究

【摘要】在本课程的研究中,将尝试将培养优势等相关专题内容、结合游戏体验式学习和游戏设计中动机价值、思维模式和反馈机制等游戏化元素,以丰富多样的桌面游戏为主要载体,在心理教育课堂上及班级管理中创设出一个过程体验式的活动环境,让学生在“跳一跳,摘果子”的攻关历程和心流体验中滋养优势品质。

【关键词】初中;游戏;游戏化元素;桌面游戏

广州市新穗学校,作为接收初中阶段心理行业偏常、学校难教、家庭难管的问题学生的专门学校,近几年招收的学生,出现了不少“家里蹲”,他们不大外出社交,以网络游戏、直播作为主要的社交语言和平台。父母觉得网游、手游抢走了孩子,用强制隔绝的方式,如切断网线、藏起手机、甚至送封闭治疗机构等,企图砍断孩子与网游、手游的联系,却是徒劳无功,甚至对亲子关系带来破坏性影响。而被破坏的亲子关系,反过来抑制家庭教育效能和学生身心健康发展,从而陷入恶性循环圈。因此,如何科学处理孩子与网络游戏的关系,是众多新穗学子父母关心的问题,也是我校教育工作中的重要课程。一味的“禁”与“堵”,要求孩子不玩游戏,既不现实,也不一定对孩子有好处:当孩子的学习兴趣没有有效激发,人际交往能力没有培养起来,却强行要求他们离开游戏营造心理舒适区,只会加剧他们的内心焦虑,让他们失去心理稳定的支持点,导致心理问题的恶化。而且他们旺盛的精力,价值认同的追求又该向何处投递?或许当父母和教育工作者承认游戏对于孩子的重要性,利用孩子对游戏的兴趣,运用游戏化元素和游戏式学习形式,施以其之道还治其身,反而能在游戏化元素和游戏编织的安全心理空间中帮助孩子提升能力,增进情感的联结,从虚拟世界回归现实 。

一、课程研究目的和意义

本课程以桌游为主要载体,建基于积极心理学理论和体验式学习理论,探讨如何将自我认识、生涯探索、人际互动等心理教育主题与游戏、以及游戏化元素进行有效整合,开发出校本特色心理教育游戏课程设计框架。在心理游戏课堂中游戏情境创设、桌面游戏的玩法设计、以及游戏化元素的组合运用的不断修改完善中,为体验式教育游戏模型提供丰富的实证,并丰富教育游戏和教育游戏化的理论研究。

通过本课程,希望能以点带面,通过心理教育游戏课程的的示范作用,延伸到其他主流学科的教育游戏开发研讨,在课堂上营造有利于学生全身心投入的学习体验环境,打造出学生愿意主动“消费”并心满意足接受教育的模式,真正做到在“做中学”和“寓教于乐”,让学生体验心流的过程,激发内在学习动机,实现学习情绪的转化。

二、课程实施与目标达成

(一)配置特色功能室——游戏教室

本课程重要的实践基地,也是我校特色功能室——游戏教室,室配置了两百多款适合初中阶段学生的桌面游戏、四十多款智力玩具、乐高认真玩Landscape系列,可容纳二十人。功能室配合游戏辅导课程的开发运用,每月一次为各班提供订单式的游戏课堂服务,在班级团建设、人际沟通、合作互动、情绪减压方面发挥了积极作用,受到学生和教师们的欢迎。此外,游戏教室还定期推出教师团建服务和游戏化元素于课程中的应用探讨活动,优美的环境,丰富的设置,为教师们的教学创新带来大量灵感。

(二)结合本校教育生态环境和学生心理发展特点,建立校本特色的游戏化心理教育模型,提升心理教师的课堂组织能力

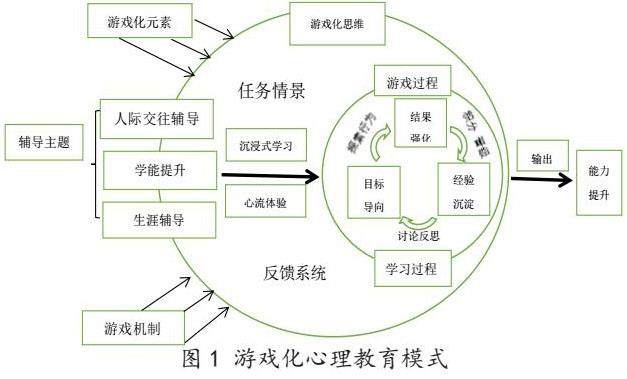

如图1所示,通过本次课程研究,我校心理中心的教师们形成了辅导中的游戏化教育思维,结合人际交往、学能提升、生涯规划等主题,选用不同的游戏化元素和游戏载体,创设出富有挑战性、生活化的教育情景,以闯关升级的挑战形式,引导学生主动思考自己的成长课题,帮助学生摆正学习和成长中的主体位置,激发能动性和责任感,从被动接收者转变为主动转出者,发挥出个人能力优势,实现能力培养的辅导目标。同时,游戏化元素中奖励机制的应用,帮助教师能更高效地管理好课堂秩序,减少课堂问题行为的发生,具体操作步骤如下:

第一步,引入一定的游戏机制和元素设计闯关游戏、参与方式、积分策略、奖励条件、晋级机制和活动守则,设置一个参加者可预期成功,有挑战、有规则的结构化课堂空间。如我们在课程研究期间,综合运用了投发赏分代币、

罚金和兑换机制、抽卡任务、成长天梯(矿石—青铜—白银—黄金—星钻)打造出推动学生学习驱力的反馈系统。

第二步,创设情境,激发兴趣。分析任务和学习情境的对应关系,通过相关问题、现象、帮事或情景设计指导语,将学生带入探索情景,赋予任务意义,激发学生探索兴趣,接受挑战。

第三步,目标导向,沉浸过程。以具体任务菜单的完成度为学习达成指标,用启发式教学手段,引导学生沉浸在游戏过程中,获取心流体验,发现知识或规律。

第四步,结果强化,经验沉淀。任务完成后的加扣分、升级作为即时反馈,有助于知识和经验的强化和巩固。

(三)引入桌游项目,拓展了课程资源

桌游项目的引入,解决我们日常心理课堂中游戏活动与教学内容“油水分离”的问题,为游戏化教学在专门学校心理教育课堂中应用的可行性提供了教学实例。

具体思路如下:①确定课程的教学目的和主要内容。参考于《心理学辞典》对学习能力的解释,我们将专注力、感知观察力、记忆力、阅读能力和解决问题的能力共五种能力元素作为课程训练提升的主要内容。②运用桌面游戏和闯关式积分任务设置教学情境和训练策略,将能力的训练与游戏融为一体,通过每节课若干个由易到难的桌游关卡,对学生的学习能力在反复的应用中逐渐强化。③学习过程中,通过建立挑战积分奖励、 排名、打卡升级、强者称号、小礼品兑换等方式激发和保持学生的内外学习动机。④通过学习卡,为每个学生设置度身的梯级难度,再结合小组间的PK,提供丰富的情景刺激,使学生在闯关过程中体验到学习的乐趣,同时激发驾驭学习任务的斗志,越学越起劲。

经过对多款桌游的规则、参与方式、涉及使用能力的范围进行考量,我们将桌游《闪灵快手》和《方格游戏》组合起来,对学生学习新知识的能力以及迁移的能力进行渐进式训练;通过游戏《找不同》、《SET》结合小组PK和个人积分,让学生在游戏的过程中强化了观察力和信息处理能力;运用游戏《传情画意》的故事卡牌的基本玩法、创意性的故事接龙让学生思考如何进行语言表达。我们尝试运用游戏的思维将问题解决和学科知识的运用融合设计符合学生能力水平的学习任务,如《跨越护城河》、《河内塔》、《卖衣服》、《大富翁游戏设计赛》等,让他们运用物理、化学、语文、美术学科知识克服难关,升级争夺MVP称号。

优质的桌游项目,结合游戏化教学思维,把抽象的能力目标变化有趣的游戏过程:游戏即学习,学习即问题解决能力训练。将普通的课堂赋予情境沉浸性体验的价值,将学习变成真正有趣、实用的事,大大唤起学生的学习兴趣。

(四)将桌面游戏引入团体辅导中,架构人际互动的桥梁,在玩中建立联结。

在课程研究期间,我们还尝试在同伴交往、亲子互动中适度使用桌面游戏和游戏化元素。如18年、19年的心理教育月活动中,我们以游戏摊位形式,选用《疯狂科学家》、《帽子戏法》、《指环套套》等合作性桌面游戏,让学生自由配对组合打卡完成挑战任务,一边通关,一边调适自己的人际互动技巧:思考如何争取别人的支持,如何与他人合作解决问题。有趣的活动,既给同学们带来挑战,同时也在过程中拉近学生与学生、学生与心理中心、学生与学校的距离,建立彼此间更深的联结。此外,丰富的游戏形式也拉阔学生眼界,丰富他们对“玩”的定义,从手游、网游的虚拟拟世界走出来,接触更多真实与人互动的方式。

此外,我们还开设了《Play together,玩出融洽亲子关系》——亲子关系团体辅导课程,每次活动中选用两款桌游推动亲子互动,以游戏的方式去接近父母与孩子的心理距离,能有效化解父母与孩子之间尴尬、不适与阻抗,不说教不刻意找话题,只是通过设置,激发起父母的游戏力,找到能与孩子开心互动的平台,重拾亲子间的愉快时光,以情动人,以乐联结。同时配合心理游戏进行热身与总结,在轻松欢乐中达到良好的辅导效果。

三、课程研究的贡献与不足。

当今在互联网下玩着游戏成长的孩子,他们的大脑学习模式在互联网冲击下与过往相比产生明显的改变。他们习惯被众多碎片知识包围,根据自己的需要与喜好去主动选择吸收的知识资讯;他们的注意力的持续时间缩短,喜欢同时专注两三件以上的事情;他们的思维更偏向游戏化的思维方式,追求趣味性,习惯于在菜单式的任务挑战中以个人偏好为选择去试错去增加成长值,在积分、升级的过程性评价反馈中获得内在奖励和成功感,他们的大脑在学习过程需要多元、变化的刺激。而传统教育课堂不能满足他们的需要。因此学生面对安静坐在课堂接收知识的灌输的要求时感到困难。越来越多拒绝上学的案例发生。为了应对当前的教育难题,传统的课堂教育模式需要改变,加入游戏化的教学思维,将互联网中的游戏化驱动力引入课堂中。从发展趋势来看,游戏与教育的关系将越来越紧密。但是目前对两者结合的探索研究多集中在网络教学、幼儿园和小学阶段的教学上,少见初中课堂的尝试。本课程以心理教育领域为试点,浅探游戏化元素和游戏机制适用于初中课堂的有效部分,并通过课堂实践,将教学内容和形式进行组合,配置基于团队与个人的奖励机制、任务式的作业系统、递进式的成长系统以及特权赋予机制共五个游戏化元素,整合出适用于初中生课堂的游戏化教学模型,并通过学习动机因素的前后测验证其有效性。但本课程只是处于初步尝试阶段,仍存在明显不足:

(一)对课堂效果的考核缺乏具体的量化标准,只是通过学生的课后反馈和教师的主观感受评价作为课堂效果进行评价,缺少了学生能力发展的对比标准,不能确定游戏化教育和游戏化元素是否比传统心理课堂更有效、

(二)其次本研究只是粗略地将积分、挑战、等级和奖励机制等游戏化元素进行组合运用到课堂设计中,没有进一步细化明确不同游戏化元素带来的具体影响和适用范围。

(三)本研究中没有将基于游戏的学习和游戏化教育进行明确区分,基于游戏的学习要发挥良好效果依赖于具体学具的选择和教师的对规则的设计,要求高适用范围窄,而游戏化则借用现实情境和说服技术应用,限制少,适用范围广。未来可在游戏化教育进一步探究,研究出适用范围广的教育模式。

参考文献:

[1] 卢畅.教育游戏中的问题设计研究.中小学电教,2019(Z2):26-28.

姚洁.教育游戏化元素研究 [J] 宁波大学学报(教育科学版)2016(06):37-42

[2] 裴蕾丝,尚俊杰.回归教育本质:教育游戏思想的萌芽与发展脉络[J].全球教育展望,2019,48(08):37-52

[3] 王永固,张婷,李玮,黄碧玉.基于心流理论的教育游戏设计框架要素研究——以特殊儿童言语学习游戏为案例[J].远程教育杂志,2014,32(03):97-104.

[4] 侯媛媛, 张浩. (2016). 新形势下游戏化学习所面临问题及解决策略探讨. 教育教学论坛(42), 224-225.

[5] 马小强. (2008). 电子游戏教育价值分析与判定. 中国电化教育(10), 19-23.

[6] 杨卉, 王陆, 马如霞. (2006). 网络游戏与教育融合的探究——游戏化学习社区初探.电化教育研究(4), 43-46.

[7] 凯文·韦巴赫, 丹·亨特, 韦巴赫, Werbach, 亨特, Hunter, et al. (2014). 游戏化思维:改变未来商业的新力量. 浙江人民出版社.

[8] 朱金星, 梅桃桃, 张银萍, 刘扣英. (2014). 体验式学习在护理临床教学中的应用研究进展. 中华护理教育, 11(10), 796-799.

[9] 尚俊杰, 张露. (2017). 基于认知神经科学的游戏化学习研究综述. 电化教育研究(02), 106-113.

[10] 汤冬梅. 游戏教学,发展学生的数学核心素养[J].数学教学通讯,2019(22):85-86.

[11] 苏珊·勒图诺,罗宾·迈斯纳,刘鑫,季娇.用研究呈现游戏化学习的价值[J].博物院,2019(03):43-50.

责任编辑:田长生

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号