- 收藏

- 加入书签

基于红树林研学情境的初中生物学概念教学设计

——以初中生物学“生态系统具有一定的自我调节能力”教学为例

【摘要】本文以红树林的研学情境作为教学主线,通过引入概念、建构概念、应用概念的层层深入,从中渗透生物学科核心素养,最终高效完成既定目标的教学。

【关键词】初中生物学;红树林;研学情境;概念教学;教学设计;自我调节能力

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》在课程实施中的建议部分特别提出,要完成新课标概念体系的有效教学,不能简单直接地灌输概念,而需要提供丰富的事实或证据作为学生学习的原材料,为概念形成提供支撑,在此基础上进行合理的演绎和推理、概括和抽象,最终完成对生物学概念的构建。本课运用了情境教学法,以问题驱动作为教学策略,环环相扣,帮助学生主动完成对相关概念的学习。

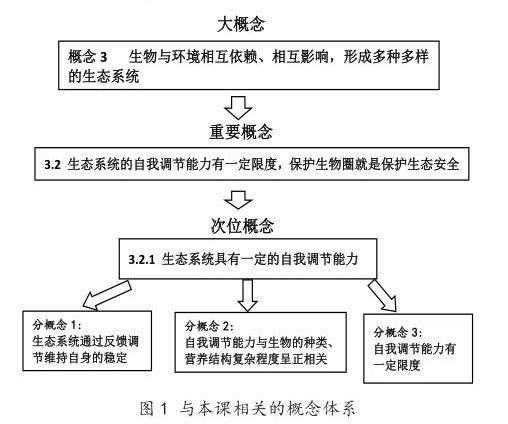

一、设计思路与概念体系

本课要学习的“生态系统具有一定的自我调节能力”属于(2022年版)初中生物学新课标学习主题三“生物与环境”中大概念3所统领的次位概念。为了更好地完成本次教学,笔者建构了主题三中与本课有关联的概念体系,如图1所示。

二、教学目标

1.分析和理解食物链和食物网中生物的相互制约关系,形成稳态与平衡观、结构与功能观。

2.分析生态系统的营养结构模型,提升分析、比较、归纳等科学思维能力。

3.尝试模拟修复遭到严重破坏的红树林生态系统,培养探究实践能力,以及解决社会问题的责任担当与能力。

三、重难点

1.重点:分析生态系统的营养结构模型,明确自我调节的机制和影响因素。

2.难点:尝试模拟修复遭到严重破坏的红树林生态系统。

四、教学策略

1.教法:问题驱动法、情境教学法。

2.学法:观察法、小组合作法、探究法。

五、教学过程

(一)创设情境,引入概念

情境一:2023年4月10日,习近平总书记视察湛江市麻章区湖光镇金牛岛红树林片区。

导入环节,教师以极具乡土特色的社会热点事件引入对本课的概念学习,通过PPT展示习近平总书记考察金牛岛红树林片区的照片、生物社会实践小组到金牛岛红树林片区研学所拍照片,以及文字介绍红树林的生长环境、常见的红树植物、红树林中的常见动物、红树林的生态功能等。

师生互动:习近平总书记强调,这片红树林是“国宝”,要像爱护眼睛一样守护好。教师提问:“你们知道它有哪些重要的生态功能吗?”引发学生的思考,一起总结红树林的生态功能,如防风护岸、净化水质、固碳储碳等。红树林要实现这些功能与其自我调节能力密切相关,自然引入本课的学习。

设计意图:以习近平总书记视察红树林的社会热点事件和社会实践小组到红树林研学所拍照片导入,情境真实鲜活,有利于拉近和学生的距离,能极大激发学生学习本课的兴趣。

(二)问题驱动,建构概念

对于本课的概念建构,笔者设计了三个与红树林相关的学习活动,并以问题驱动的形式引导学生进行深入思考,通过主动的分析和归纳完成概念建构的过程。

学习任务一:观察金牛岛红树林片区的食物链和食物网

情境二:PPT图文并茂呈现学生在研学过程中观察到的一条食物链(红树植物→鼠→鹰)

问题1:假如鼠类大量增多,它的数量能无限增加下去吗?为什么?

师生互动:教师引导学生思考问题1,并请学生举手回答。学生能够答出鼠类的数量不能无限增加下去,并能回答鼠类的数量会受到其天敌(鹰)以及食物(红树植物)的制约。教师引导学生明确生态系统中的生物存在相互依存和制约关系,最终得到结论一:生态系统通过反馈调节维持自身的稳定。

设计意图:通过建构真实、直观的食物链情境,化抽象为具体,引导学生形成“稳态与平衡观”,并最终完成“分概念1:生态系统通过反馈调节维持自身的稳定”的构建。

问题2:假设红树林只有这一条食物链,老鼠被捕杀几乎灭绝,鹰的生存是否会受到严重威胁?为什么?

师生互动:教师引导学生思考问题2,引导学生初步思考生态系统的稳定性、自我调节能力与哪些影响因素相关。

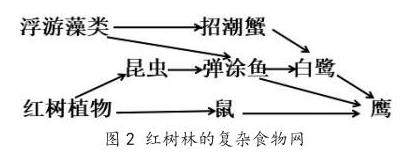

情境三:PPT图文并茂呈现学生研学过程观察到的复杂食物网全貌(如图2)

问题3:观察上面的食物网,如果老鼠几乎灭绝,鹰的生存是否会受到严重威胁?为什么?

问题4:通过上述分析可知,该食物网与上面的生物链相比自我调节能力更强,你认为区别在哪里?

师生互动:教师让学生分小组讨论问题3、4,并请各小组推举一名同学汇报讨论结果,根据学生的回答引导学生深入思考生态系统稳定性和自我调节能力大小的影响因素,最终确定与“生物种类”“营养结构的复杂程度”呈正相关。

设计意图:通过对食物链与食物网的自动调节能力大小以及稳定性高低的比较、分析,归纳出自我调节能力与生物的种类、营养结构复杂程度的关系,培育学生的科学思维素养,并形成结构与功能观,最终完成“分概念2:自我调节能力与生物的种类、营养结构复杂程度呈正相关”的构建。

学习任务二:阅读破坏红树林的新闻

情境四:呈现破坏红树林的新闻

新闻内容:湛江市麻章区公安局接到报案,称有人在该区湖光镇某村西侧养殖塘涉嫌破坏红树林。犯罪嫌疑人金某、许某雇佣挖机将该处红树林清理毁坏,以便养殖南美对虾。麻章公安局组织警力已将犯罪嫌疑人抓获。(新闻来源:南方日报)

问题5:通过新闻可以看到,在人为的严重干扰下,红树林的自我调节能力有何特点?

问题6:被破坏的红树林如何有效修复?有没有一种既能保护红树林又能产生经济效益的修复方法呢?

师生互动:对于问题5,学生通过思考可以很快得到答案,总结为结论三:生态系统的自我调节能力有一定限度。教师继续引导学生分组讨论问题6,让学生联系所学知识进行头脑风暴,提出可能的解决方案。

设计意图:通过呈现真实的社会生活情境,联系生活实际,并最终完成“分概念3:自我调节能力有一定限度”的构建。此外,教师抛出现实问题,让学生从学校走进社会,培养社会责任感。

(三)联系社会,应用概念

本环节是概念教学中应用概念部分。培养学生学以致用的意识、尝试解决社会问题是本环节的教学目标。由此,教师设计了下述的学习任务三。

学习任务三:模拟修复被损坏的红树林生态系统

本环节需要引导学生学习湛江湾实验室红树林保护研究中心研发的修复手段,尝试模拟对被养殖塘破坏的红树林植被进行修复。

1.材料用具:红海榄、桐花、白骨壤的种子和幼苗、装有泥土和水的鱼缸、模拟被养殖塘破坏的红树林、铲子等。

2.探究要求:

(1)通过合理的小组分工合作完成修复。

(2)完成后对修复作品进行展示和评价。

3.修复过程:全班学生以学习小组为单位分为若干个小组,推举好组长。组长召集组员召开会议,确定好修复流程和组员分工。修复过程中相互协调,有不能解决的问题及时请教教师予以解决。

4.作品评价:可利用量表对修复完成的作品进行过程性评价。各小组进行组内自评、组间互评。教师也对各小组的作品进行评价,指出需要改进的地方。

5.设计意图:本环节的设置,一方面旨在践行“做中学”的新课标理念,从中培养严谨的科学研究态度以及扎实的实践探究能力;另一方面,可引导学生主动关注社会生活,应用知识解决实际问题,培养社会责任意识,最终实现对概念的应用和深化。

六、教学反思

本课以湛江金牛岛红树林湿地生态系统为学习情境,通过问题驱动,对相关概念完成了有效的引入、建构、应用。可改进之处是学生对本课的跨学科实践活动,即模拟红树林的修复仍欠缺理论知识的积累以及动手实践经验,下一课时需对作品进行改进和优化。

参考文献:

[1]教育部.义务教育生物学课程标准(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2]黄海萍,陈克亮,王爱军,等.我国红树林的历史变化、主要问题及保护对策[J].海洋开发与管理,2023,4(2):125-132.

责任编辑 陈小凤

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号