- 收藏

- 加入书签

基于“教—学—评”一体化的初中语文思辨性文本阅读教学探究

——以初中语文九年级上册第二单元为例

【摘要】树立“教—学—评”一体化意识,有利于落实学习目标、学习任务、学习过程的一致性,从而激发学生的学习积极性,提高课堂教学效率。本文以初中语文九年级上册第二单元为例,从语文新课标解读、学习任务制订、教学实践、测评建议四个方面阐述思辨性文本阅读教学如何实现“教—学—评”一体化。

【关键词】初中语文;大单元;思辨性文本阅读;“教—学—评”一体化

《义务教育语文课程标准(2022年版)》的课程理念,要求我们在教学中要构建语文学习任务群,注重课程的阶段性与发展性,倡导课程评价的过程性和整体性,重视评价的导向作用。特别是在教学过程中,如何运用课程评价优化教学内容,改进教学设计,完善教学过程,进而促进学生发展,是我们在教学过程中要探究的重要问题。

下面,笔者以初中语文九年级上册第二单元(以下简称“九上第二单元”)为例,进行“教—学—评”一体化的思辨性文本阅读教学探究,具体做法如下:

一、解读新课标,明确课改方向

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)将课程实施中的评价建议具体阐述为:“语文课程评价包括过程性评价和终结性评价。”“过程性评价有助于教与学的及时改进。教师要有意识地利用评价过程和结果发现学生语文学习的特点与问题,提出有针对性的指导意见,促进学生反思学习过程、改进学习方法。要依据评价结果反思日常教学的问题和不足,优化教学内容,改进教学设计,调整教学策略,完善教学过程。”

新课标要求重视评价在课程中的作用。因此,在教学设计的过程中,我们就要用“教—学—评”一体化的策略落实学习目标、学习任务、学习过程、学习评价的一致性。在教学、学习和评价“三位一体”的关系中,评价必须贯穿并嵌入教与学的全过程。

我们现行使用的语文教材兼顾人文主题和语文要素,它以“单元”编排,每个单元有一个明确的“人文主题”。传统教学往往按单元一课课地教,注重在一篇篇经典文本的学习中完成单元目标。这种方式的学习往往是零散的,深度不够。大单元主题教学能避其短,能拓展提升。这里的“大单元”既是显在的按教材内容而定的“单元”,也是隐性的潜在教学抓手。

针对新课标与教材的要求和特点,笔者重视挖掘教材,构建语文学习任务群,将单篇教学变成大单元教学,帮助学生建构知识,以阅读促进写作能力,以写作促进阅读能力,培育学生的语文学科核心素养。同时,在大单元教学过程中,笔者进行“教、学、评”一致性的教学实践,引导学生开展自我评价和互相评价,用评价来促进和改进教学。

二、分析教材,了解学情,设计核心任务

九上第二单元为思辨性文本单元,涵盖对人生、社会、教养的论述,是学生初中阶段第一次系统接触思辨性文本。选编的四篇课文中,《敬业与乐业》《论教养》是比较典型的思辨性文本,《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》《精神的三间小屋》是没有那么典型的思辨性文本,类型较为丰富,各有特点。它们都观点鲜明,具有丰富的思想内涵。这些议论性的文章主要通过巧妙地组织结构、合理选择材料(道理、事实等)、恰当地使用论证方法、准确生动地使用语言文字表达作者的观点。

从初中语文教材看,思辨性文本并不是第一次出现,学生已经接触过这样的文章,如七年级上册《纪念白求恩》、七年级下册《最苦与最乐》、八年级上册《我为什么而活着》、八年级下册《应有格物致知精神》。

九年级学生对社会与生活的时事热点的看法随着阅历的增加会更有思辨色彩,但他们没有学习过系统的思辨性文本的相关知识,导致他们无法运用思辨性文本的阅读策略来读懂思辨性文本,无法运用思辨性文本的写作策略来写作。

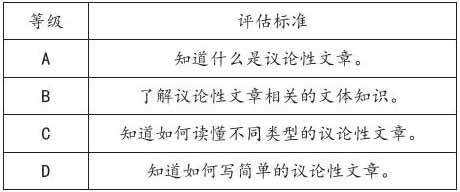

课前,学生根据评价量表自评,教师借此了解学情。

教师根据教材特点、单元目标和学情,设计核心任务:班级将进行“青年当自强”的演讲比赛,赛前需要完成一篇“青年当自强”的思辨性文章,先构思列出思维导图,后完成写作。

要求:

1.“思维导图”要素要有:论点、论据和论证方法。

2.根据话题,确立观点,并联系生活体会和现实选取适当的材料支持自己的观点。

3.撰写议论文,字数不少于600字。

三、紧贴任务,开展“教—学—评”一体化教学实践

教师围绕核心任务,单元设计四个子任务:一是以《敬业与乐业》为范文,让学生区别观点与材料,理清文章的论证思路,体会论证方法的作用等相关知识,总结阅读思辨性文本的策略;二是用第一课段所学知识区分《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》的观点与材料,理清本文论证思路,体会非典型议论性文章语言的表达效果,借助表格对比两篇文章的异同,明确典型性议论性文章与非典型性议论性文章的区别;三是利用思辨性文本的阅读策略再次找出和概括《论教养》和《精神的三间小屋》的观点和论证思路,通过圈画《精神的三间小屋》描写、叙述和抒情的句子,体会说理性散文与一般议论性文章的不同,构建说理性散文的阅读策略;四是引导学生学以致用完成一篇议论性文章的写作。四个任务成螺旋式上升,第一个任务是前提,第二个任务是建构思辨性文本阅读策略的重点,第三个任务是在前两个任务后的归纳及训练,第四个任务是学以致用和提升能力。在“教—学—评”一体化教学设计中,课前有定位性评价,课中有根据教学目标精心设计的每个课段的学习任务、评价量表,课后有检测评价学生知识的作业等过程性评价。具体课程设计如下:

第一课段 范文引路:开启学习之旅

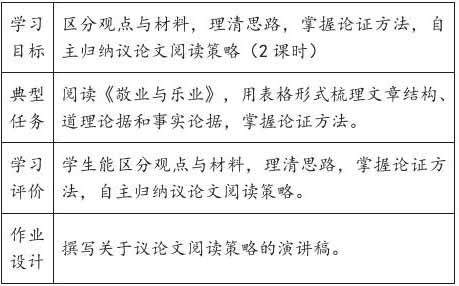

(一)本课段教学设计

(二)本课段具体任务

1.圈画《敬业与乐业》一文的中心论点和文章的关键句,明确文章的分论点;用思维导图梳理文章思路,理清论证思路,明确文章结构。

2.勾画《敬业与乐业》引用的名人名言,小组讨论并分析其作用。

3.作者除了引用名言作道理论据,还用事实论据进行论证。仿照道理论据的表格,小组合作,用表格梳理本文使用的事实论据。

4.为文章一个分论点补充一个论据。

(三)本课段评价量表的评估标准

围绕本课的学习目标设定评估标准:1.能辨别观点与材料;2.能把握文章的结构顺序,理清论证思路,明确文中运用的论证方法,掌握这些论证方法的作用;3.能掌握思辨性文本的特点和写法,能总结阅读思辨性文本的策略。(依照标准,分别设置4个层级,第二、三课段评价量表都与此一样设4个层级)

第二课段 同中有异:明察变化之道

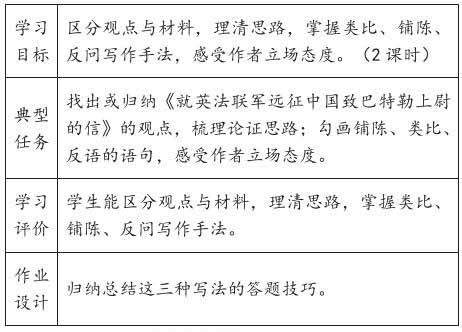

(一)本课段教学设计

(二)本课段具体任务

1.借助第一课段所学的阅读策略,找出或归纳《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》的观点,分析文章从哪几个方面进行论述,梳理论证思路;用自己的方式梳理和归纳,小组展示。

2.圈画文章运用了铺陈、类比、反语的语句,总结归纳这三类写作方法的答题技巧,明确雨果的态度和立场,体会作者的情感。

3.思考整理:对照第一课段的《敬业与乐业》,比较两篇课文,自主归纳本文的论证思路答题技巧和理解论证方法的作用。

(三)本课段评价量表的评估标准

围绕本课的学习目标设定评估标准:1.能区分本课的观点与材料,理清文章的论证思路;2.能够准确把握作者如何使用铺陈、类比、反语来论证自己观点的写法,能够感受作者笔下辛辣的讽刺意味,了解作者的态度立场;3.能够准确地自主归纳议论文论证思路答题技巧,归纳文章写作手法的答题技巧。

第三课段 学而时习:精进阅读之法

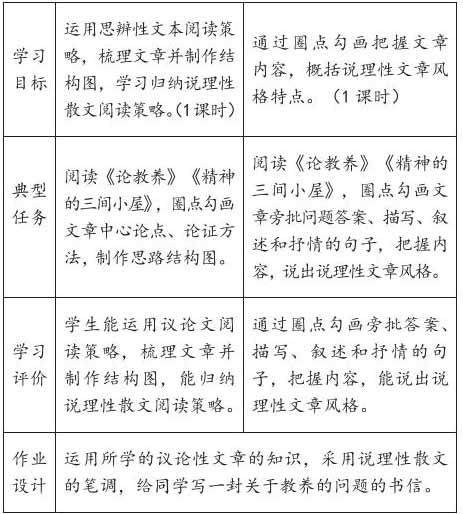

(一)本课段教学设计

(二)本课段具体任务

1.利用文章阅读提示和前两个课段掌握的阅读策略,自主学习《论教养》《精神的三间小屋》,圈画或者概括文章中心论点,用思维导图梳理论证思路和文章的结构。

2.圈画出《论教养》课文内旁批问题的答案,梳理“教养”与“风度”之间的关系,小组讨论列举自己周边有教养的表现有哪些。

3.学生有感情地朗读《精神的三间小屋》,圈画文章运用描写、叙述和抒情的句子,欣赏对比本文与其它三篇文章风格的异同。

(三)本课段评价量表的评估标准

围绕本课的学习目标设定评估标准:1.能找出或者归纳作者观点,并分别制作论证思路的结构图(包含论据和论证方法);2.通过圈点勾画,能够梳理出《论教养》“教养”与“风度”之间的关系,深入理解教养的真正内涵;3.能够总结阅读说理性散文的策略。

第四课段 学以致用:读写结合

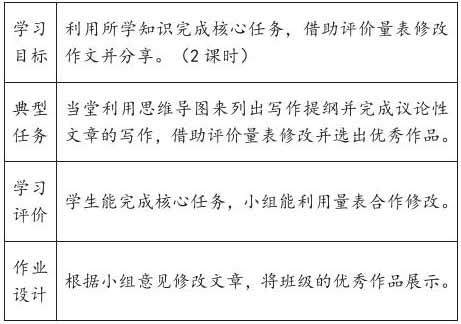

(一)本课段教学设计

(二)本课段具体任务

1.梳理归纳前面三个课段所学的关于议论性文章的阅读策略,用图示法说明阅读“典型性议论性文章”与“非典型性议论性文章”的不同策略。

2.根据前面三个课段学习的区分观点与材料、论证方法和论证思路,用思维导图形式,形成写作提纲。

3.完成一篇“青年当自强”的议论性文章。

4.小组交流讨论,修改、完善文章,小组展示。

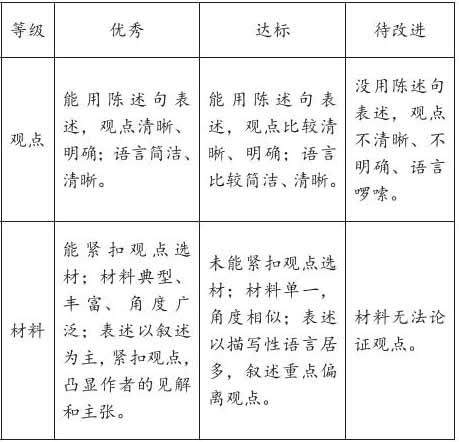

(三)本课段评价量表

四、“教—学—评”一体化的教学策略测评

1.本单元的教学设计始终落实过程性评价。如第一课段,要求学生用演讲的口吻来读《敬业与乐业》,既展示了学生的朗读水平,又让学生体会了演讲稿与普通文章在语言和句式上的不同。教师精心设计了每个课段的学习任务。在自主学习和小组合作探究学习中,过程性评价是对学生学习态度、参与程度和核心素养发展水平的评价。

2.设计评价量表。学生课前用评价量表做定位性的自评,有利于教师了解学生语文学习的起点,也有利于教师能更好地以此设计单元教学目标。教师精心设计每课段的评价量表,让学生在每课段后进行自我评价,有助于学生了解自己语文学习后的结果。

3.精心设计课后作业。本单元的作业设计类型多样,既有演讲稿、书信,还有习作。在作业呈现上,可以是常规纸质的,也可以是以活动的形式。教师对学生常规作业及活动类型作业及时点评和评奖,能激发学生的学习热情,提升他们的素养水平。

4.检测可以用常规的做试题形式,也可以让学生以出题和习作的形式来检测。

本单元的教学设计注重任务驱动,主线贯通,前后呼应,互相关联。设计围绕学科核心素养确定单元目标,以学定教,确定学写议论文的核心任务,以学定评,用多样化的评价方式来促进教学。

参考文献:

[1]教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2]教育部.义务教育教科书·语文·九年级下册[M].人民教育出版社,2022.

[3]人民教育出版社,课程教材研究所,中学语文课程教材研究开发中心.义务教育教科书教师教学用书·语文·九年级上册[M].人民教育出版社,2019.

责任编辑 温铁雄

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号