- 收藏

- 加入书签

整本书阅读多元组合式作业优化设计探索

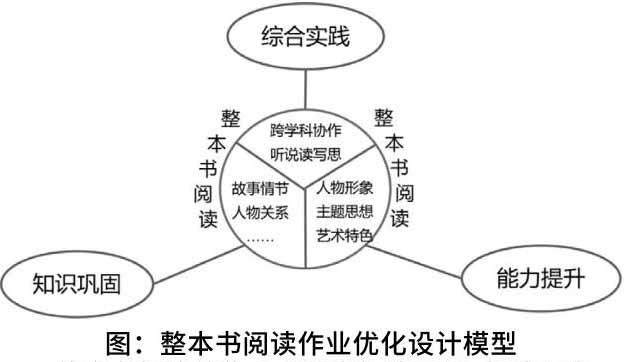

【摘要】以2023年北师大发布的“中小学学校高质量发展状况10点最新发现”中关于作业类型的结论,结合整本书阅读的特点和要求,探索出“整本书阅读作业优化设计模型”。通过分类举例的形式,分别就“知识巩固类”“能力提升类”和“综合实践类”等作业类型加以阐释,论述多元组合式作业对于整本书阅读的重要性、可行性和创新性。

【关键词】初中语文;整本书阅读;知识巩固;能力提升;综合实践

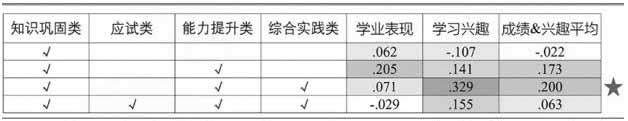

2023年11月底,北京师范大学的区域教育质量健康体检项目团队发布了“中小学学校高质量发展状况10点最新发现”。在2021年涵盖全国181个区县,2638所小学、1322所初中、189所高中的数据基础上,该团队还补充了2021—2023年测试地区数据,形成了中小学校教育质量发展数据库。该数据库共收录了包括68万余名小学生、217万余名初中生,10万余名高中生,10万余名教师和校长以及140多万名家长的测评数据。

基于庞大的数据统计结果和严谨的数据分析推理,该团队提出多元作业类型的组合对学生综合发展的效果相对较佳,综合来看,“知识巩固+能力提升+综合实践”的组合式作业效果最好。基于此项有数据支撑且动态对比分析的结论,我们在教学中努力围绕这种多元组合式的作业设计进行了实践,并探索出整本书阅读作业优化设计模型。

整本书阅读的作业设计在阅读兴趣、阅读导向、阅读层次等多个维度意义重大。巧妙的作业设计能有效吸引学生的阅读热情,有效的作业能便于推进学生的思维深化。

一、指向知识巩固的创新式复述作业

知识巩固类作业是为了巩固已学过的知识和技能,是对已学过的知识、技能等的记忆重现,或在简单情境中的应用。对于名著整本书阅读而言,主要包括回顾原著情节、积累文学知识、辨析写作手法等。其主要目的在于帮助学生再现或强化对以上内容的记忆。整本书阅读创新式复述采用更加新颖的形式,带动学生运用图表、图画等形式,采用想象、推理等思维形式,对原著情节加以回顾和再现。在实践操作中,我们结合新课标的要求,进行了以下两种探索。

(一)以图绘文,跨学科协作

对于《西游记》《骆驼祥子》《海底两万里》等情节线索比较明显的小说类名著,我们采用“以图绘文”的思路,指导学生用路线图、人物关系图、人物形象图……以及由此衍生出的名著连环画等形式再现原著情节内容。这种横跨语文、美术、信息等多学科的作业形式,不仅让学生的阅读热情空前高涨,而且拓展了学生作业的展示空间,不少学生反复修改,不断美化自己班级的3D艺术馆。

(二)删改变换,多角度梳理

名著整本书因情节繁复多变、人物关系错综复杂,在回顾时往往选择围绕主角进行前后串联式复述。这种方式容易造成细节缺失和走马观花的浅层记忆。为了将复述从简单再现重要情节引向比较式探究,我们结合名著整本书的特点进行了多角度梳理尝试。如切换《西游记》原著的上帝视角或《海里两万里》的阿龙纳斯视角为团队其他人物的视角来叙事此次行程,你会如何讲述自己的经历?这样的叙述视角变换有助于学生梳理出多条情节线索,并为文中人物形象的深层解读奠定基础。

二、指向能力提升的探究式分析作业

随着新课标的颁布,对于整本书阅读浅层次的内容感知逐渐被深层次的内容理解代替。2022年之后各地中考试题中的探究式作业层出不穷,对学生的能力提升提出新的更高的要求。在名著导读的过程中,我们需要把“探究”作为目标,通过合适的作业形式促成学生的能力提升。

(一)创设情境,人物综合对比

学生从文学类阅读题的训练中习得的人物分析方法大多是结合情节逐点分析,而名著整本书阅读中更加关注人物形象的复杂多样性和辩证统一性,因此在作业设计时需要引导学生综合地分析和探究。

(二)思辨阅读,主题多元理解

除了人物形象类型丰富且复杂多变,名著整本书在大主题统摄下还有众多小专题值得学生思考和探究,而且其中不少还颇具亮点,这也是整本书的内涵张力的一种体现。如:结合《西游记》的相关内容,以“神佛有私心”或“妖精亦有情”为标题写一篇不少于600字的小论文。这样的作业因为有对传统观点的反驳或再思考,而体现出一分为二的辩证思维方式,对于学生思维水平的启发和提高都有正面作用。

(三)归纳演绎,推论求同求异

我们在整本书作业优化探索中引入了形式逻辑的两种类型——归纳和演绎。通过这两种作业,引导学生将读的原著内容进行“再加工”,一方面引导学生了解和掌握归纳和演绎这两种推论方法,另一方面帮助学生用求同求异的角度提升思维层次。

三、指向过程评价的综合实践式作业

2022年版新课标将语文学科的实践性放在突出的位置上。包括而不限于观察、口头、书面表达、倾听,以及比较、推断、质疑、讨论等系列实践活动,对于学生阅读兴趣的激发、阅读能力的提升都有着深远的意义。与此同时,整本书阅读的特点为综合实践类活动的开设提供了更大的空间,一些做法甚至可以为其他阅读活动的开展提供借鉴。

(一)手绘+制作,外化原著内容

1.手绘插图类

围绕《艾青诗选》等名著整本书,开展诗配图等插画绘制活动,指导小组成员分工协作,通过分析诗歌意象、解读意境、构思方案、绘制作品等一系列环节,引导学生深入理解诗歌思想情感,并用个性化的绘画作品展示诗歌的独特意境。此外,用绘制“人物叶子牌”的形式加强《西游记》《水浒传》等经典作品中人物形象的理解已经有经典的先例,此处不再赘述。

2.手工制作类

以《西游记》为例,我们开发出“‘法器’大比拼”综合实践作业。首先指导学生结合文本的描述,发挥想象力,利用周末时间绘画或制作原著中出现的各式“法器”。然后分小组结合课件展示各自成果,从“法器”的来源、法力、优缺点等多个方面进行比较,最终以班级学生的投票结果来评出各个奖项。此类作业,不仅引导学生深入阅读原文内容,通过“求同求异”的理性思维来品评不同法器的优缺点,而且还启发学生名著阅读时的选点剖析策略。

(二)辩论+交流,内化主题理解

结合新课标中思辨性阅读与表达学习任务群的指导意见,整本书阅读在读中和读后阶段开展以辩论为主要形式的综合实践课能够丰富和深化学生的阅读所得。一方面,辩论作为一种强有力的表达能力训练形式,对学生的主题理解、资料整理、稿件撰写、团队协作、临场应变、礼貌仪态等都有要求;另一方面,这种基于“读-写-思-辩”相结合的形式成功地连接了整本书与议论文阅读,二者相辅相成,帮助学生实现深度阅读、严密论证。鲁智深的行为是否体现了真正的侠义精神?《儒林外史》中的范进,是否应被同情?尼摩船长的复仇行为,是否正当……类似这些带有辩证思维的辩题,在名著整本书阅读中还有很多。

(三)创编+表演,活化阅读形式

整本书丰富的情节变化和鲜明的人物形象为舞台话剧表演提供了丰富、适切的材料。《骆驼祥子》《钢铁是怎样炼成的》《水浒传》《简·爱》等,都有合适的表演内容,而且还有经典的网络视频可供学生模仿学习。

基于知识巩固+能力提升+综合实践三者融合的整本书阅读作业还有很多不同的形式值得探索。但无论哪种形式的作业,都必须符合整本书阅读的基本要求和常规目标,都必须指向学生的知识获得、能力习得,不能一味追求形式的标新立异,而淡化或忽略了作业的本质——课堂的延伸,课堂学习的巩固、拓展和深化。

【本文系东莞市立项课题“基于学教评一体化的初中语文名著阅读作业优化设计研究”(课题成果:2022GH364)阶段性研究成果】

参考文献:

[1]邓彤.整本书阅读的六项核心技术[M].上海:华东师范大学出版社,2019.

[2]雷玲.名师作业设计新思维[M].上海:华东师范大学出版社,2017.

[3]方臻.作业设计——基于学生心理机制的学习反馈[M].北京:教育科学出版社,2014.

责任编辑 林艺颖

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号