- 收藏

- 加入书签

基于活动理论的生成式人工智能辅助中小学英语教学理念

【摘要】随着数字科技的迅猛发展,生成式人工智能(GAI)正逐步融入教育领域。现阶段GAI的研究与应用主要集中于高等教育,其在中小学英语教育教学中的实践探索尚显薄弱。本文基于活动理论框架,剖析GAI如何推动中小学英语教育的教学思想革新,旨在为促进中小学英语教育的现代化转型,以及英语教学创新提供理论参考与实践指导。

【关键词】生成式人工智能;活动理论;中小学英语

基于2014年的对抗网络和2017年Transformer架构的生成,2022年底科技公司OpenAI发布了大型自然语言交互模型ChatGPT,以“大模型+RLHF”为核心技术的人工智能新范式正式落地。与此同时,生成式人工智能的兴起正在全球范围内深刻地改变着外语教育的面貌。相较于高等教育方面,目前生成式人工智能在中小学英语教育方面的研究和实践较少。本文在活动理论的指导下,深入分析生成式人工智能介入中小学英语教育后的教学理念革新。

一、生成式人工智能的内涵及框架

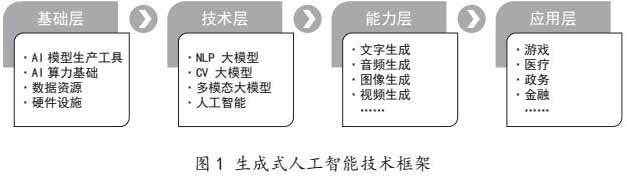

生成式人工智能是基于机器学习和深度学习的大模型。通过输入文本标签,提示词等前序从而自动响应生成后序内容的人工智能技术。生成式人工智能的工作框架包括基础层、技术层、能力层和应用层,四者相互配合,高度融合,不断实现高质量内容输出。(如图1)

从宏观视角审视,GAI对教育的冲击势不可挡,教育界需敏锐捕捉其机遇,主动推动教育革新,确保技术赋能教育,增值教育价值,同时坚守教育的本质与核心价值。两年来,中国一直在加速教育大模型政策标准的制定进程。2023年8月,《生成式人工智能服务管理暂行办法》由七部门联合发布,标志着AIGC行业步入整合新阶段。同期,中国信息通信研究院正式启动教育大模型标准编制工作,旨在为教育应用的落地实施提供权威指引。针对学生学习,GAI已能精准匹配个性化需求,促进自主学习与探究式学习模式的深化。而于教师而言,智能导师系统、教学智能辅助系统及精准化教学服务等相继涌现,极大地丰富了教学手段与效率。在外语教学领域,尤其是中小学阶段,人工智能融合自然语言处理等技术,创新性地提供了多媒体教学资源、在线学习平台及自动化测评系统,为教与学注入全新活力,同时还可通过模拟真实的语言环境,充当学生即时的语言交流伙伴,极大弥补了传统教学中师生互动不足、学习资源匮乏的局限。

二、活动理论及其理论模型的发展

活动理论是基于跨学科理论上的宏观哲学框架,强调“人的意识”与“自然社会现实”间的复杂性及动态性交互行为。活动理论起源于黑格尔的古典哲学和马克思的辩证唯物主义,共经历了维果斯基的“中介论”、列昂捷夫的第二代活动理论、恩格斯托姆的三角模型三代发展。恩格斯托姆在总结前人的基础上,融入黑格尔的活动思想和达尔文的进化理论,提出了学术界广泛熟知的三角模型。三角模型主要包括了主体,工具,客体,规则,共同体,分工六大要素。之后恩戈斯托姆在此基础上拓展了活动系统模型,明确提出了至少由两个交互活动系统构成的第三代活动系统模型。(如图2)

三、基于活动理论的教学理念

活动理论与人工智能相辅相成。人工智能的核心在于使机器模拟人类的智力行为,面对复杂的外部环境及时做出类人化反应。活动理论以“中介工具”包括物理工具和心理工具作为桥梁,将人类活动概念化,阐述人类活动的内在机制,探讨人类活动的目的性、主体性及活动的社会性。这为人工智能理解人类活动的出发点及主体认识结构如何通过不断同化、调节的机制取得与客体之间的适应和平衡提供了基本参考。以下是基于活动理论3个核心要素和3个辅助要素的生成式人工智能辅助中小学英语教学的教学理念。

1.核心要素之主体

随着生成式人工智能(GAI)的介入,中小学英语课堂涉及的主体从传统的“师生”二元关系,逐渐转化为包含“师生”及“类主体”在内的更为复杂的多元关系。

教师层面:课堂教师数量的新趋势,即由传统的“一师”独挑大梁转变为“智能双师”协同教学的模式,正深刻改变着当今教育生态。所谓“智能双师”,并非简单的人数增加,而是指一位实体教师与智能化教育技术的紧密融合。智能伙伴,基于先进的人工智能、大数据分析等前沿技术,能够精准把握学生的学习状态与需求,提供个性化学习建议与即时反馈。它不仅能辅助教师完成繁琐的教学任务,还能在课堂上以丰富的多媒体形式展现知识,激发学生的学习兴趣。在“智能双师”模式下,中小学英语教学中“一师”角色也发生了显著而积极的转变。教师不再仅仅是知识的传授者,而是转变为学习的引导者与促进者。他们利用智能系统的数据分析结果,更精准地识别学生的学习难点与兴趣点,设计更具针对性的教学活动。同时,教师还需掌握与智能技术协作的能力,如整合多媒体资源、利用智能教学工具等,以增强课堂互动与吸引力。这一转变必然要求教师持续精进数字素养,熟练掌握生成式人工智能的使用方法;强化专业技能与信息甄别力,在海量资源中精炼筛选,保障教育资源品质;灵活调整教学目标,融合新技术创新教学模式与评价机制,由单一知识传授转向综合素养与国际视野并重的培养路径。

学生层面:生成式人工智能的出现推动“双脑复生”,即“内脑+外脑”组合形态下的复合脑。在中小学英语教学中,这一理念可被诠释为“内脑(学生自身思维与学习能力)+ 外脑(生成式人工智能辅助教学系统)”的复合教育模式。基于此,中小学生在英语学习的过程中,应在教师的指导下提高自身的数字素养,掌握生成式人工智能基本使用方法,最大限度发挥生成式人工智能在个人学习中的作用;另一方面,学生必须提升批判性思维,杜绝陷入“科技崇拜”的漩涡,避免过度依赖科技,在提出问题、解决问题的同时,提升自身的实践能力;学生还应该不断提升自我追求,在学习基础知识,培养自身知识技能的同时,有意识地培养对英语这一学科的兴趣和热爱,保持积极向上的学习态度。

GAI层面:生成式人工智能通过复杂的算法和机器学习技术,模拟或执行某些原本由人类(教师或学生)承担的教学和学习任务,从而在教育过程中扮演了类似主体的角色。再者,GAI也将推动教育教学中的主体关系由人机协同向人机共生转变。在英语教学过程中,GAI可以充当教学助手,学习助手,问题答疑助手等,有效推动教学减负,提质增效,助力学生个性化,探究式学习。

此外,家长在对学生课堂外(课前、课后)学习活动的影响不可或缺,尤其考虑到中小学生“未成年”这一群体特征。家长应合理监督学生使用生成式人工智能工具,积极配合学校教学活动,实现家校协同管理。

2.核心要素之客体

在教育部确立的中小学英语教育核心素养框架下(语言能力、文化意识、思维品质、学习能力),英语学科的工具性、综合性和情境性特质尤为凸显。随着生成式人工智能(GAI)融入英语课堂,师生应灵活调整教学客体目标,聚焦于核心素养的深度培养与整合应用。在此过程中,需警惕GAI可能带来的互动缺失,确保教学的重要主体—学生,在技术辅助下不仅能强化语言技能与认知能力,更深化人际交往与团队协作的软技能。因此,教学设计应以人为本,维系并促进师生、生生间的有效沟通与合作,实现技术赋能下的全面发展。

3.核心要素之工具

随着互联网科技的发展,教学工具更新换代,现代科技产品开始进入课堂:固定端有多媒体系统、智能白板、触摸屏等,移动端有各种智能电子设备。生成式人工智能技术的迅猛发展,例如,以ChatGPT、文心一言为代表的自然语言处理工具,Verse、Jasper等智能写作平台,以及Boardmix博思白板等思维导图和PPT生成工具的涌现,无疑为教育领域带来了前所未有的变革与机遇,极大地提升了教学效率和学习的便捷性。然而,正如任何技术的双刃剑特性,这些工具在带来正面影响的同时,也伴随着一系列需要正视和应对的负面效应。

4.辅助要素

第一,随着生成式人工智能技术的兴起,规则作为活动理论中不可或缺的辅助要素,在中小学英语教育领域的内涵得到了丰富与深化。传统上,这些规则涵盖了教师教学应遵循的教学规范、学生课堂行为的准则、学校的管理体系以及国家制定的教育法规。而今,鉴于生成式人工智能的广泛应用,我们迫切需要纳入一系列新规则,特别是教师、学生及家长在运用此类智能工具时应遵循的使用准则。

第二,共同体作为辅助要素的另一核心构成,其形态与功能随着时代技术的演进而不断演变。师—机共同体的形成,标志着教师与智能技术的深度融合,英语教师能够借助AI工具优化教学策略,提升教学效能;生—机共同体的出现,则让学生拥有了个性化学习伙伴,助力其自主学习与探索;更为复杂的师—机—生共同体,则实现了三者之间的无缝对接与高效互动,为中小学英语教学创新开辟了无限可能。

第三,生成式人工智能的出现一方面减轻了英语教师的教学负担,另一方面也为各主体带来了新的分工任务。首先,生成式人工智能能够帮助教师进行智能化教学设计,生成单元主题相关的教案和课件,匹配丰富的教学任务和教学活动,帮助教师进行作业设计甚至作业批改,极大程度上解放教师时间。因而要求教师要把更多的精力投入于培养学生的创新思维,批判性思维,协作思维,适应性思维和伦理道德意识。对学生而言,生成式人工智能的出现能够帮助学生进行类人化作文批改,提供丰富的学习资源和类主体教师资源,制定适合学生发展的动态学习路线,实现更高水平的个性化学习。但学生要始终确保自身学习的主动性,不能利用生成式人工智能应付性完成作业,杜绝作弊行为。另外,家长应掌握辅导孩子正确使用生成式AI的能力,实施合理监督,引导孩子发挥主动性,避免过度依赖。最后,教育管理者肩负着完善教育规则的重任,要从宏观层面引领教育数字化转型,制定政策与策略,为生成式人工智能与教育的深度融合提供坚实的制度保障与引导,确保技术进步惠及每一位学习者,促进教育公平与质量的双重提升。

基于活动理论的视角,生成式人工智能辅助中小学英语教学的教学理念展现出了巨大的潜力和价值。它不仅优化了教学流程,提升了教学效率与质量,还促进了英语教育的多元化与精准化。然而,面对技术带来的挑战,需保持清醒认识,通过建立健全的监管机制与纪律程序加以应对。持续探索生成式人工智能与英语教学的深度融合路径是推动教育进步、培养学生核心素养的重要途径。因此,我们应秉持理性与审慎的态度,共同推进这一领域的健康发展。

【本文系华南农业大学2024年大学生创新创业训练计划项目“生成式人工智能对中小学英语教育的影响研究”(项目编号:2024105641019)、华南农业大学2023年校级教改项目“人工智能赋能英语语言技能课程教学创新实践研究”的研究成果】

参考文献:

[1]李攀,邱小健.人工智能在我国教育领域的应用研究评述[J].继续教育研究,2024(9):49-54.

[2]刘铁柱.基于活动理论模型的成人在线学习活动设计研究[J].宁波开放大学学报,2023,21(4):9-15.

[3]杨莉娟.活动理论与建构主义学习观[J].教育科学研究,2000(4):59-65.

[4]秦渝超,刘革平,许颖.生成式人工智能如何重塑教学活动—基于活动理论的模型构建与应用[J].中国远程教育,2023,43(12):34-45.

[5]胡加圣,戚亚娟.ChatGPT时代的中国外语教育:求变与应变[J].外语电化教学,2023(1):3-6,105.

[6]沈书生,祝智庭.ChatGPT类产品:内在机制及其对学习评价的影响[J].中国远程教育,2023,43(4):8-15.

[7]王炜,赵帅,黄慕雄.生成式人工智能教育创新应用的人本主义追求—对UNESCO《教育与研究领域生成式人工智能指南》的解读[J].现代远程教育研究,2024,36(1):3-11.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号