- 收藏

- 加入书签

SOLO分类理论下的初中语文开放性试题分析及教学启示

【摘要】SOLO分类理论以其可观察性、可测量学生思维水平的明显优势,在教学中能帮助教师区分学生的思维发展层级,从而因材施教、精准施策。教师在教学中重视教材习题,合理设计课堂问题,注重前后篇目内容的勾连,均利于培养学生思维的广度与深度。通过对现有题目进行思维层级变化的改编,教师不仅能及时测量学生的思维水平是否发生提升,还有利于获得及时反馈、高效讲评的效果。本文基于SOLO分类理论对初中语文开放性试题进行分析,并总结教学经验,以期为教师提供参考。

【关键词】初中语文;SOLO分类理论;开放性试题;试题分析;教学策略

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的出台,国家越来越重视学生思维的发展,全国各地的中考语文试题也出现了越来越多的开放性试题。新课标对试题评价明确指出:“要健全主观性、开放性试题的评分标准,根据学生的认知发展水平,对简单结构作答和复杂结构作答实行分级赋分。”分级赋分作为一种评价结果的方式,相对于以往常用的“采点给分”方式,更能准确反映学生的思维层级,体现学生思考的广度与深度,避免学生死记硬背地套用机械的答题模式,可以作为教师提升教学质量的一个有效评价方式。分级赋分方式跟SOLO分类评价理论有较密切关系。

一、SOLO分类理论模型及特点

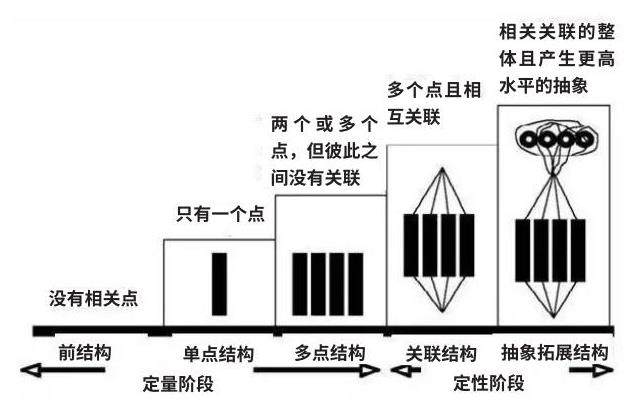

SOLO(“Structure of the Observed Learning Outcome”的缩写)分类理论是彼格斯在皮亚杰认知发展阶段理论的基础上提出的,被称为“可观察的学习成果结构”。该理论根据学生的学习结果将学生的思维从低到高划分为五个层次:前结构水平、单点结构水平、多点结构水平、关联结构水平和拓展抽象水平(见下图)。

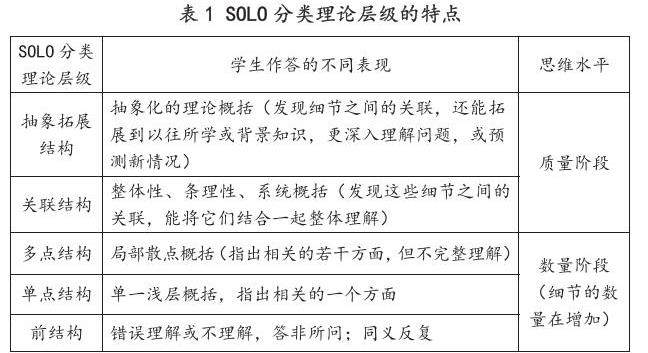

在教学中,教师可根据学生解决学习问题的行为表现和结果来判断其思维发展所处的阶段。SOLO分类理论五个层次的内涵、表现、思维水平表述如表1所示:

二、初中语文教学中应用SOLO分类理论的启示

(一)在教学中要能区分学生的思维发展水平,从而因材施教,有效教学

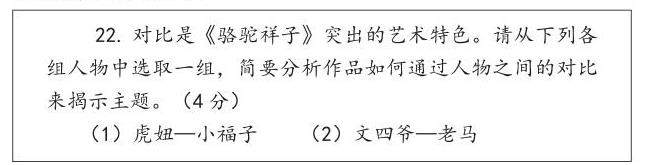

运用SOLO分类理论,教师可在教学问题中细化评分层级标准,从学生的行为表现和结果中观察、判断、区分出学生所处的思维层级,从而因材施教,有效教学。以2022年江门市蓬江区初中毕业生学业水平调研测试(语文)附加题第22题为例:

依据SOLO分类理论,本题属于层级较高的关联结构水平高阶思维题目。同一道题,不同学生往往因内在思维水平不同而呈现不同答案。教师根据学生的作答结果,往往能观测、判断出学生目前所处的思维层级。以下是笔者所教的四名学生的答案,他们的答案就显示出四种不同的思维层级。

学生①答案:虎妞为人真诚善良,小福子心地善良。(这答案表明该生能力水平处于前结构水平,体现在答非所问和无法解决问题,将虎妞性格写错,未达题目要求。只给0.5分)

学生②答案:《骆驼祥子》通过虎妞虚荣贪婪和小福子老实、努力简朴的对比,揭示了这个社会是黑暗的社会,是没有人性的社会。(此答案属单点结构水平层级。该生能将虎妞和小福子的性格进行对比,但未展开具体事例,阐述不充分。最后虽关联出小说主题,但性格上的对比反差跟揭示黑暗社会这一主旨的跳跃性较大,即论据与结论跳跃性较大,思维不严谨。得2分)

学生③答案:我选“虎妞—小福子”:虎妞人如其名,是一个性格泼辣、虎头虎脑的女性;小福子名字中有了福,在生活中却极其凄惨,最后上吊自杀。虎妞出生在富裕家庭,而没有福气的小福子生来穷苦。作品通过虎妞与小福子的对比,揭示了当时的社会黑暗、社会吃人的乱象。(此答案属多点结构水平层级。该生能分别从名字和出身来一一对比列举虎妞、小福子的不同,并关联起理解名著的主旨之一“揭示当时社会的黑暗”,但主旨表述仍不完整。得3分。)

学生④答案:我选“虎妞—小福子”。小说中的虎妞是个泼辣、野蛮而又有点变态的人,而小福子是个善良淳朴、勤劳的人,但小福子最后却因为失去清白而上吊自杀,揭示了当时黑暗社会对底层劳动人民的压迫、剥削;虎妞因好吃懒做难产而死,揭示了当时上层人士的不良品质,揭示了当时腐朽的社会环境,揭示了作者对黑暗社会的批判以及对劳动人民的同情。(此答案属于关联结构水平层级。该生能够从虎妞、小福子的性格、行为结局分别有条理地阐述出小说主题,基本体现出答题思维条理清晰、系统概括。得满分4分。)

因此,教师通过基于SOLO分类理论,能很好地区分各类学生的思维层级,便于精准把脉,进一步根据班情合理制订教学目标,确定学生学习某一问题时要达到哪一思维层次,从而因材施教,使每一位学生都尽可能地达到最近发展区,在原有的思维层级水平更进一步。这也是与新课标坚持的“教—学—评”一体化原则相适应的。

(二)重视教材习题,合理设计课堂问题,注重前后勾连,培养学生思维的广度与深度

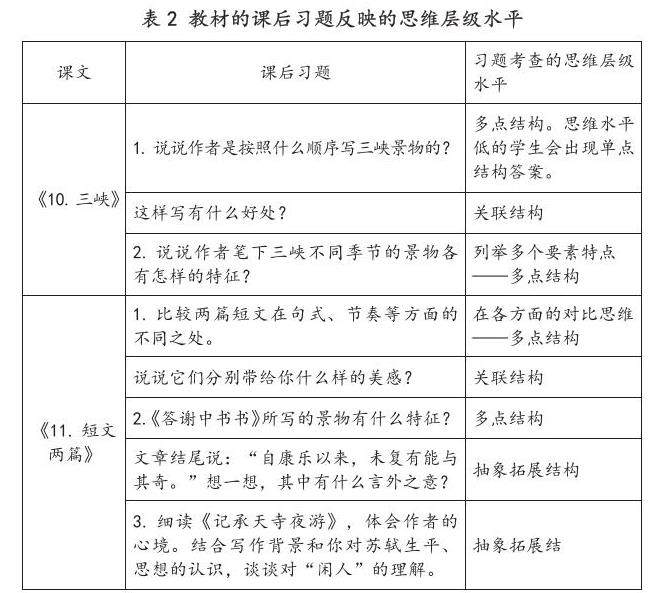

统编版初中语文教材是依据“人文主题+学习任务群”来组织单元的,根据学生的能力水平科学安排了每学期的单元主题,体现了循序渐进的教学规律。正所谓“课文无非是个例子”,课后习题好比学生学习的“脚手架”,教师应利用好它。例如,八年级上册第三单元《10.三峡》《11.短文两篇》的课后“思考探究”题就很好地体现了问题串设置的科学性,体现了习题背后的思维层级呈现循序渐进式的特点(见表2)。

因此,教师要善于利用教材的课后习题来训练学生思维的散发与聚合,使学生的思维能力由单点结构提升到多点结构、由多点结构提升到关联结构的层级。此外,教师在教学中还要注重课文教学前后篇目的一些关联与递进。从表2我们可以看出,教材课文的安排呈现螺旋上升的能力提升。同在一个单元的写景古文,安排在前的第10课《三峡》的课后习题侧重于理解文章的写景顺序及其好处和所写景物的特点。这是写景文章的共性。安排在后的第11课《短文两篇》的提问则转换了视角与思维,开始关注两篇文章在句式、节奏等方面的对比及其好处,引导学生打开思维,拓宽学生理解、鉴赏写景古文的视野。《记承天寺夜游》提出谈谈对“闲人”的理解,除了需要学生阐述作者的心境外,还要拓展以往所学或背景知识,更深入地理解问题,属于更深、更高层次的抽象拓展结构水平问题。

(三)对现有题目进行思维层级变化的改编,及时测量学生的思维水平,达到及时反馈、高效讲评

文学作品《理发的》中有一道题是考查人物形象分析的:“阅读全文,谈谈你对“理发的”这一人物的理解。(4分)”这道题考查的思维层级处在关联结构。思维层级低的学生其答案往往只能呈现前结构水平(无法分析“理发的”这人物形象),或者只能答出单一的要点;思维层级达到多点结构层级的学生则会列举出若干方面的事实,并关联“理发的”这一人物的形象。

教师在讲评完这一题后,可进一步就本文进行试题改编,将题目的思维层级提高一层:由原来考查直接分析这一人物形象,转换为考查分析作者创作这一人物的意图:“结合全文内容,分析作者为什么要写‘理发的’这个人物。(5分)”这样就把原来的多点结构层级题目改编成抽象拓展结构题目。学生解答时要从“理发的”这“一个人”的形象分析归纳上升到“一类人”的形象。这样更能让学生理解、区分两道开放性试题的异同,以及思维广度、深度的变化,提升学生的思维能力。

综上所述,SOLO分类理论能为初中语文教学、备考开辟一条可测量、可评价学生学习行为和结果的新路径,有助于教师更好地精准把握学情,合理设计教学问题,精准施教,帮助学生由低级思维层级逐步向高级思维层级发展,不断提高学生的思维能力与思维品质,为学生语文素养的可持续发展打下扎实基础。

参考文献:

[1]教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2]教育部.义务教育教科书·语文·八年级上册[S].人民教育出版社,2022.

[3]彼格斯,科利斯.学习质量评价:SOLO分类理论[M].凌飚,张洪岩,译.人民教育出版社,2010.

责任编辑 陈子龙

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号