- 收藏

- 加入书签

基于项目式学习的高中地理研学实践课程设计

——以“郁南南江文化”为例

【摘要】《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确指出在教学中要重视问题式教学和加强地理实践。本文以“郁南南江文化”为例,设计项目式学习的高中地理研学实践课程,包括知识与驱动性问题、研学目标、研学行程安排、成果展示及研学评价等方面。本研学课程经过实施,既提高了学生的地理核心素养,又落实了立德树人的根本任务。

【关键词】项目式学习;高中地理;研学实践;郁南南江文化

近年来,随着教育的深化改革,研学实践逐渐成为教学的一种新兴方式。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)明确指出地理实践力是地理核心素养之一,在教学中要重视问题式教学和加强地理实践。研学实践作为一门综合性实践活动课程,能带领学生在真实情境中发现问题和解决问题。本文以“郁南南江文化”为例,面向云浮市及其周边地区的高中学生,设计并开展了项目式研学实践课程,为广大教师提供课程案例参考。

一、设计思路

项目式学习是以建构主义理论为指导,以小组合作方式进行规划和解决项目任务的学习方式[1]。学生通过灵活运用知识与技能解决实际问题,从而达到提高地理实践力的目标,树立人地协调发展的观念。本研学课程基于项目式学习的理念,设计核心驱动问题和相应任务,让学生在真实情境中解决问题,有利于培养学生地理核心素养,落实立德树人根本任务。

二、课程资源

云浮市郁南县地处广东省西部,西江的重要支流南江在郁南县南江口镇汇入,南江口镇是南江文化的重要发祥地,有“南江文化之都”之称。郁南县的都城镇、连滩镇、大湾镇等古镇的文物资源丰富且保存完好,如磨刀山遗址、兰寨古村、光仪大屋和禾楼舞等。本研学实践选取兰寨古村、磨刀山遗址和磨刀山遗址展示馆作为研学基地,依托郁南南江文化开发研学课程。

兰寨古村位于有“中国民间艺术之乡”美称的郁南连滩镇,是一座文化底蕴深厚的古村落,有“南江文化之魂”之称,这里保留了众多古建筑和传统文化习俗。

磨刀山遗址位于郁南县河口镇和都村,是广东确认年代最早的古人类文化遗存,被国家文物局评为“2014年度全国十大考古新发现”。遗址经考古发掘出土各类石制品300余件,现存放在磨刀山遗址展示馆,展示馆通过实物和照片展示了旧石器时代岭南的自然和社会环境及遗址的保护情况。

三、课程实施与评价

根据研学实践的实际情况,笔者采用优化后的项目式学习设计模式,进行课程设计框架的编制,从知识与驱动性问题、入项活动设计、研学行程安排和成果汇报与研学评价等方面设计研学方案。

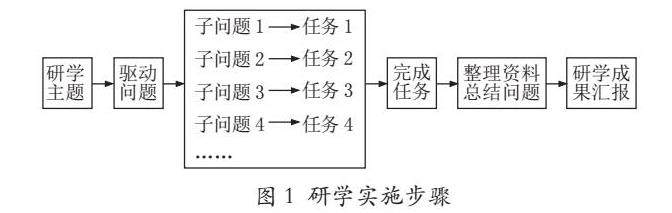

围绕保护古村落的重要性,结合高中地理教学目标、高中生的特点、郁南县的地理环境特征及南江文化特点,笔者将本次研学实践的主题确定为“探寻古村神韵,感悟南江文化”。在设计研学任务时,采用核心驱动问题层层推进任务的开展。在实际情况中,教师对核心驱动问题逐级分解或学生根据核心驱动问题进一步提出次级驱动问题,从而推动核心问题的解决。研学实施步骤见图1。

(一)研学目标与驱动性问题设计

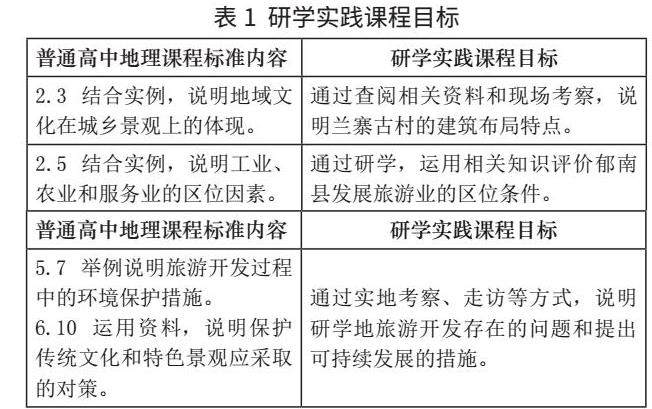

普通高中地理课程标准明确指出高中地理的总目标是通过地理核心素养的培养,从地理教育的角度落实立德树人根本任务[2]。结合郁南南江文化与课程标准指导下的教学内容要求,提出本次项目式研学实践的目标(见表1)。

(二)入项活动设计

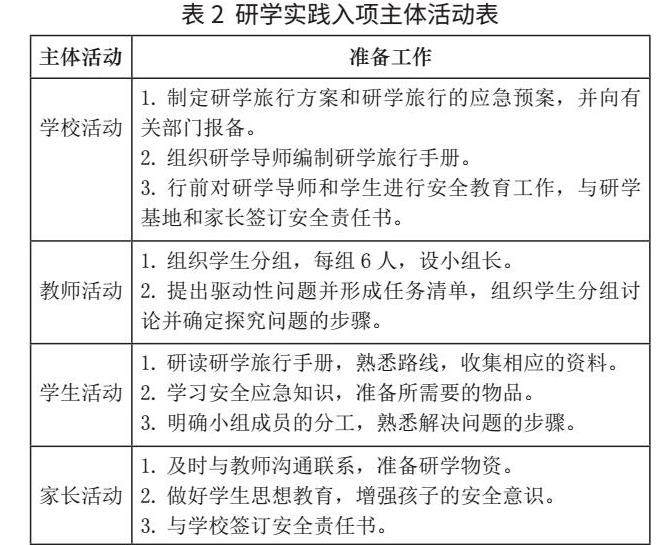

入项活动即研学前的准备活动。基于上述研学目标和驱动性问题,设计如下研学前准备内容,涉及安全、教学、后勤保障等多个层面,具体活动主体分为学校、教师、学生、家长,具体活动见表2。

(三)实施过程

1.研学时间和路线

本次研学实践课程时间为1天。路线沿学校—郁南兰寨古村—磨刀山遗址博物馆—磨刀山遗址—返程。具体研学实践路线图见图2。

2.研学过程

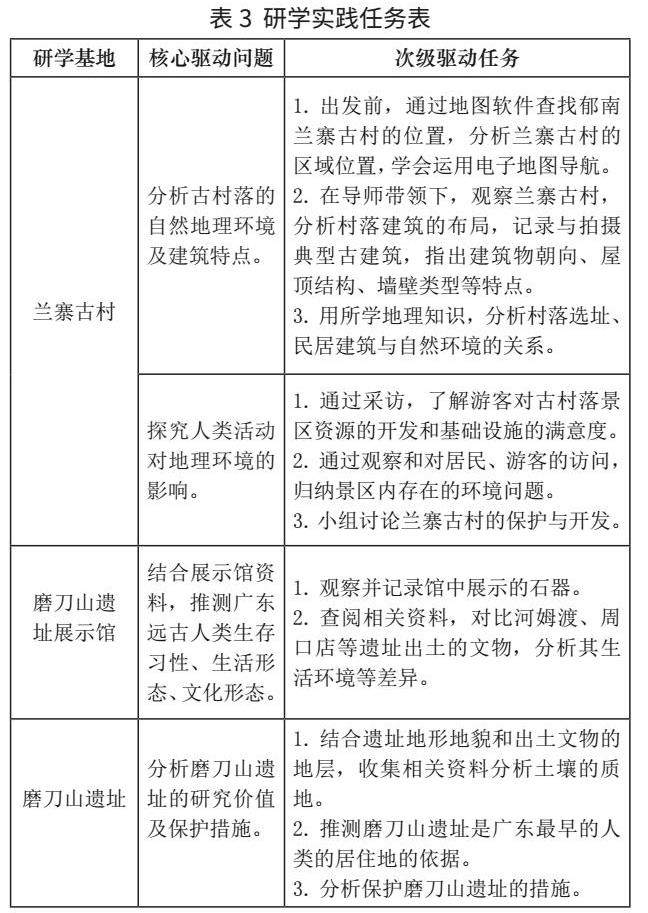

根据入项活动中教师和学生关于驱动性问题的讨论得出的项目式学习步骤,结合兰寨古村和磨刀山遗址等研学基地实际,设计了研学实践课程的驱动任务,作为学生在研学实践中的活动指南,具体研学过程见表3。

3.成果汇报与研学评价

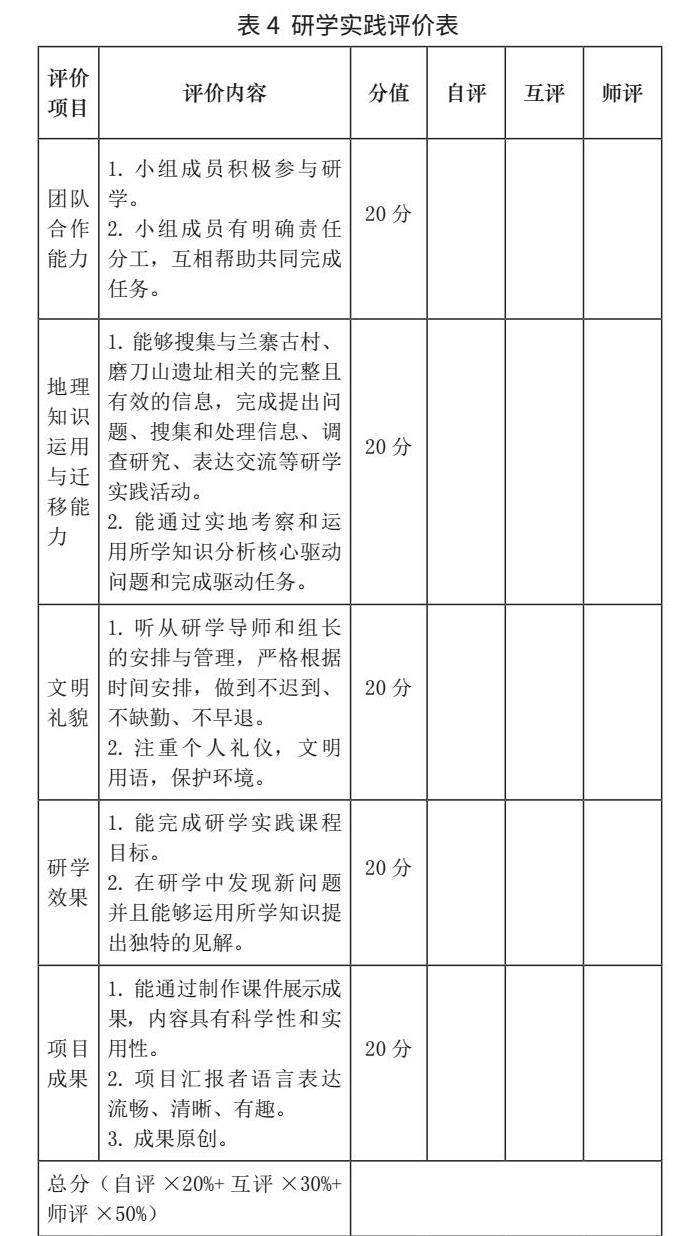

为了更好地对本次研学实践进行回顾与总结,在研学结束后,学生需要通过论文、研学报告等方式形成研学实践成果,并以小组为单位进行成果汇报。笔者参考课程标准的教学与评价建议,将过程性评价与终结性评价相结合,制定了以下研学实践评价表(见表4)。

四、课程反思

本次研学课程设计已在学校实施,合计166名学生参加研学,配备15名带队教师,其中5人为地理教师。通过随同学生野外研学活动,观察学生表现,笔者发现实际活动效果良好,研学实践课程有较强的可行性和科学性。学生积极性较高,准备充足,在研学前落实小组分工,在研学过程中按照研学步骤及任务清单有序开展探究,遇到问题能及时解决,研学结束后能形成项目成果展示,汇报效果较好。

本次研学实践也存在一些不足,具体表现在四个方面:一是研学导师的素质有待提高,研学导师实地开展教学的知识储备和经验不足,欠缺研学实践相关的系统培训;二是学生多,研学导师少,导师在讲解时,部分学生没有听导师及工作人员的讲解,未能真正学到相关知识;三是学生缺少必要的实践技能,例如在讨论古村落的建筑朝向时,学生不懂利用太阳视运动的技能分析房屋朝向。在对游客开展社会调查时,学生的勇气不足,较难得到较为全面的信息;四是量化评分难度大,研学学生多导致评价量表只能以小组为单位评分,不能体现对学生个体的评价。

【参考文献】

[1]段玉山,袁书琪,郭锋涛,等.研学实践课程标准(一)——前言、课程性质与定位、课程基本理念、课程目标[J].地理教学,2019(5):4-7.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

※本文系广东省教育科学规划2025年度中小学教师教育科研能力提升计划项目“基于学生核心素养培育的地理教学评一体化研究与实践”(课题编号:2025YQJK1282)的阶段性研究成果。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号