- 收藏

- 加入书签

充分利用情境教学培养学生科学思维能力

——新课程改革下初中物理情境教学策略探究

【摘要】在初中物理教学领域,情境教学法潜力巨大。情境教学法通过模拟或重现物理现象产生的环境与过程,使学生在接近真实的物理情境中经历体验、观察与思考,进而有效促进其物理知识的深化与理解。情境教学不局限于知识传授,更着重于培育学生的科学素养,培养其问题解决能力和创新能力。在物理情境的浸润下,学生能运用逻辑思维剖析物理现象,运用创造性思维构想假设,并通过实验对假设进行验证。这正是科学思维能力培养的核心路径。

【关键词】初中物理;情境教学;科学思维能力

随着新课程改革的实施,培育学生的核心素养成为必然。情境教学作为培育学生科学思维能力的重要手段,其在初中物理教学中必不可少。在物理课堂中,教师运用情境创设方式教学,对促进学生学习兴趣的提升、培育学生的核心素养十分重要。然而,当前物理教学情境的创设仍存在一些问题,降低了物理教学质量。教师在课堂上创设情境时要把握好时机,选择适合学生学习的内容,并结合学生的实际情况,选择合适的方式来引导学生学习,将情境教学模式融入物理课堂教学中,进而提高课堂教学有效性,培养学生的科学思维能力。

一、明确物理教学情境创设目的,为科学开展情境教学奠基

物理教学过程中,情境创设被视为一种有效的教学策略,其核心要素在于明确应用目的,即探究如何借助情境有效地促进学生科学思维能力的提升。科学思维作为物理学科核心素养的关键组成部分,其着重强调学生在面对实际问题时,能够从物理学的角度出发,进行深入的思考、逻辑推理与论证。《义务教育物理课程标准(2022年版)》明确指出,物理课程应当重视与生产实践、日常生活实际以及时代发展之间的紧密联系。因此,明确情境创设的教学目的,是为了将抽象的物理知识嵌入到具体的生活情境中,使学生在解决实际问题的实践过程中,培养并提升观察力、分析能力、推理能力以及问题解决能力,进而促进科学思维能力的全面发展。

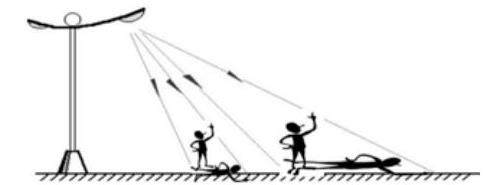

明确目的才能科学创设情境教学,培育学生的核心素养。以“光的直线传播”原理为例,在课堂导入阶段,教师巧妙地引入了一个贴近生活的实例——日食与月食现象。通过多媒体教学手段,教师生动展示了日食和月食的动态演变过程,并适时抛出问题:“日食和月食现象是如何产生的?其背后隐藏着怎样的物理原理?”这一精心设计的情境迅速吸引了学生的注意力,有效激发了他们的好奇心与探索欲望。紧接着,教师明确指出情境创设的教学意图:借助日食和月食这一现象,引导学生深入探究光的直线传播特性,并理解“当光线在传播路径上遭遇不透明物体时,影子是如何形成的”这一基本原理。随后,教师指导学生设计并实施一个简单的实验——小孔成像。在这个实验中,学生利用手电筒、纸板以及小孔等简易材料,观察了光线穿过小孔后在纸板上形成的倒立像。通过动手操作,学生不仅直观地体验到光的直线传播特性,还深刻领悟了影子形成的内在原理。在实验过程中,教师鼓励学生仔细观察实验现象,认真记录实验数据,并对实验结果进行深入分析。同时,教师还引导学生运用物理学的专业语言来准确描述实验过程,从而有效培养他们的观察能力和分析能力。在课堂的尾声,教师巧妙地让情境回归到日常生活实践中,引导学生思考并讨论:“我们如何利用光的直线传播原理来解释生活中的其它相关现象,比如影子的长短变化(如图)、排队时为何只能看到前一位同学的后脑勺等?”通过这一环节的讨论与交流,学生不仅将所学知识成功应用于解决实际问题的过程中,进一步巩固对光的直线传播概念的理解,还锻炼了逻辑推理能力和问题解决能力。整个教学活动始终紧扣情境创设的教学目标,通过一系列精心设计的教学环节,有效地促进了学生科学思维能力的全面发展。

二、创设生活实践情境,在运用知识中培养学生的科学思维能力

物理学作为一门以实验为基础的科学,其知识的掌握与理解需依托于生活实践的支撑。构建生活实践情境,旨在将物理知识与学生日常生活紧密相连,使学生在解决实际问题的过程中深化对物理概念的理解,并提高知识应用能力。《义务教育物理课程标准(2022年版)》明确指出,教师应重视引导学生经历由自然现象到物理原理、由生活经验到物理知识的认知过程。因此,教师通过精心构建生活实践情境,可以有效激发学生的学习兴趣,同时培养他们的实践技能和科学思维能力。

以初中物理“简单电路”实验为例,教师在创设情境时可从日常生活现象着手,诸如家庭照明系统、手机充电过程等,引导学生探究:“这些电器的工作机制是什么?电流在它们内部是如何流动的?”此类问题旨在激发学生的探索兴趣,并将关注点导向电路知识的学习。随后,教师构建一个生活实践情境——动手设计与组装一个简易台灯电路。在此活动中,教师为学生准备必要的实验材料,包括干电池、小灯泡、导线、开关等,并指导他们依据电路图进行连接。通过亲手组装电路,学生不仅掌握了电路的基本构成及连接方式,还深刻理解了电流在电路中的流动规律。为提升挑战性,教师可进一步要求学生尝试变换电路的连接方式(例如串联与并联),观察并记录不同连接方式下灯泡亮度的变化,以此深化对电路工作原理的理解。在课后作业设计方面,教师可提出贴近生活的实际问题,例如,“假设你家台灯突然熄灭,可能的原因是什么?你应如何检查并修复?”此问题促使学生将电路知识与日常生活经验相融合,运用科学思维进行故障排查与修复方案的设计。如此一来,不仅锻炼了学生的实践能力与问题解决能力,还在运用知识的过程中促进了学生创新思维与批判性思维的发展,逐步培养学生的科学思维能力。

三、创设有效问题情境,提高科学思维能力的培养效果

创设问题情境是激活学生思维活动、培育学生科学思维能力的有效途径。在物理教学过程中,教师应依据教学内容和学生的认知特征,精心构思问题情境,引导学生积极思索、主动探究。教师通过设立问题情境,能让学生处于“有目标却未知如何实现”的心理状态,进而激发他们的求知欲和探索兴趣。此外,问题情境的设计应具备层次性和开放性,以满足不同水平学生的需求,推动全体学生科学思维能力的全面提升。在构建问题情境时,教师应强调问题情境与实际生活的关联性,使学生在熟悉的生活背景中发现并解决问题,从而激发学习动力和兴趣。

比如,初中物理《汽化和液化》的重难点在于“水沸腾的特点与条件”,需要初中生转换思维,融入问题情境中。首先,教师可用提问启发学生:“大家应该都在家里烧过开水吧,有人知道水沸腾时有哪些特征吗?”很快就有学生作答:“水沸腾时会冒出气泡,而且温度很高。”接着,教师拿出酒精灯与烧杯,演示水沸腾的过程,并且将温度的变化绘制成表格呈现在PPT上,然后提问:“我们在烧开水的过程中绘制了水沸腾前后的温度变化表,请同学们思考一下哪一段是沸腾前?哪一段是沸腾后?”学生经过分析、比较,发现水沸腾前温度不断升高,而到了一定温度就会停止上升。教师继续追问:“温度上升阶段,是吸热还是放热?温度不变阶段是吸热还是放热?”此时,教师提示学生全程用酒精灯加热,并作出提示。当学生不会作答时,教师再次提示学生水的沸腾温度。学生在提示下很快就发现,只有达到一定的温度,并且继续加热,水才能持续沸腾,于是明白水沸腾需要吸热。在教师循循善诱的问题引导下,学生可以自主总结水沸腾的特点以及需要的条件,在教师创设的问题情境下积极思考,提升思维品质。

四、科学设计实验情境,提高学生动手操作解决问题的能力

在物理教学领域,实验不仅是检验理论知识的手段,更是培养学生实践操作技能和科学思维的重要路径。正如《义务教育物理课程标准(2022年版)》所说,物理课程应注重通过实验探究活动,引领学生亲身体验科学探究过程,掌握科学研究方法,并初步培养科学探究能力。通过科学设计构建实验情境,学生能够在实际操作中发现问题、提出问题并解决问题,以此深化对物理概念的理解,并在此过程中锻炼动手能力。在设计实验情境时,教师需紧密联系学生的生活实际,以激发学生的学习兴趣,同时确保实验的安全性和可操作性,使学生在动手实践中逐步发展出科学的思维方式。

比如,初中物理《凸透镜成像的规律》的内容具有一定的学习难度,如果教师仅仅是运用语言进行描述,学生难以对凸透镜成像的规律进行深入理解。因此,教师在课堂中可以创建实验情境,提高学生的理解能力。在实验之前,教师需要为学生提供凸透镜、蜡烛等器材,并将学生分成几个小组,通过动手操作观察具体的现象调动学生的探索意识,进而从整体上提升课堂教学成效。学生根据设计的实验主动开展实验操作,总结出成像规律,逐步提高动手解决问题的能力。

教师通过情境教学,能让学生对所学知识有一个亲临其境的过程,让他们有一种这个知识内容是其自身研究出来的感觉,从而更容易掌握所学内容并转化为自己的理解,为培养解决问题能力打下扎实的基础。

五、结语

情境教学模式可以更好地帮助学生理解课本上枯燥无味的知识,激发学生主动掌握知识点,发展能力。教师在教学中要以学生为本,选择适合学生学习的情境。教师在日常的教学过程中需要对自身的教学方法进行不断的完善、改进、优化,从多个不同的方面入手,将情境教学模式应用到课堂活动中,这样就能有效提高物理课堂教学效果,培养学生的科学思维能力,学生的学科核心素养就会全面提升。

[本文系广东省教育科学规划2022年度中小学教师教育科研能力提升计划项目课题“新课程改革下的学生科学探究能力培养的行动研究”(编号:2022ZQJK003)研究成果]

参考文献:

[1]林敏.初中物理教学情境创设存在的问题及解决对策探究[J].当代教研论丛, 2023,9(4):59-62.

[2]张金钢.初中物理教学情境创设存在的问题及改进策略[J].家长,2023(30):86-88.

[3]柳红平.初中物理教学情境创设的有效对策[J].科学周刊,2022(18):62-64.

责任编辑 温铁雄

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号