- 收藏

- 加入书签

高中语文文言文阅读教学与新高考教考衔接探究

——2024年高考语文真题评析

【摘要】在传统语文考试模式中,文言文阅读一直都是高考语文的必考题型。但因种种因素,部分学生对此“提不起劲”,尽管教师努力教学,但是学习效果还是不尽如人意,文言文教学自然而然就陷入两难境地。文言文是高考语文的重要内容。尤其是近几年的新高考,凸显“教考衔接”,引导一线教师依新课标教学、用好教材,夯实学生的知识基础,提升学生的能力、素养。本文就高中语文文言文阅读教学相关内容,结合高考对课堂教学方式进行一系列探究,同时对如何与高考衔接提出一些建议。

【关键词】高中语文;文言文阅读;新高考;课堂教学

一、2024年全国I卷高考语文文言文阅读试题评析

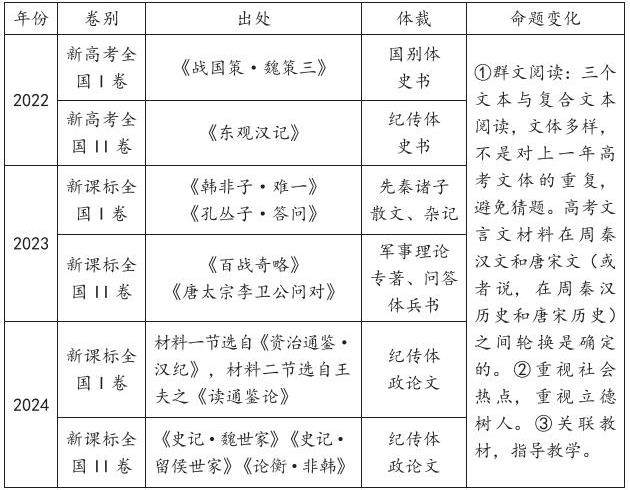

文言文作为古代人民的智慧结晶,其对拓宽学生的眼界、陶冶学生的情操、树立正确的价值观具有重大意义。在每年的语文高考中,文言文都是比较重要的一个部分。下面是近三年高考语文文言文考查情况分析表。

纵观近三年高考语文文言文阅读真题,呈现出几个新特点:(1)考查的文体多样化,一改以往的从“二十四史”选材,变为从《通鉴纪事本末》《宋史纪事本末》《战国策》等中选材,也不再局限于纪传体、纪事本末体,如《论衡·非韩》、《读通鉴论》(卷三)。(2)群文阅读与双文本阅读并重,文体多样。文本形式由一个文本变为两个,甚至多个出自不同文化典籍的文本,文本间相互阐释,考查考生的综合理解能力。(3)加强了与中学课本的联系。虽然文言文选文是课外的,但答案却与课内所学紧密相关。这一点非常切合当前的“强化教考衔接,促进教学提质增效”命题追求。以2024年高考语文新课标Ⅰ卷文言文阅读为例,它较广泛地关联了统编高中、初中语文教材并衔接了相关教学。该题的非连续性文本阅读由两段内容深度关联的材料构成:材料一节选自《资治通鉴·汉纪》,材料二节选自王夫之《读通鉴论》(卷三)。材料一关联了高中、初中教材节选自《史记》的作者司马迁和节选自《汉书·李广苏建传》的《苏武传》;衔接了《周亚夫军细柳》《鸿门宴》《苏武传》的教学内容,考查学生通过学习形成的对历史事件、历史人物的认知,对史传作品的理解等价值观、必备品格和关键能力。司马迁本身就是一个特殊的历史人物,在《周亚夫军细柳》《鸿门宴》中,“知人论世”是基本内容,在学习《苏武传》涉及李陵时会得到强化。司马迁人生大转折的根源就是李陵,所以考生都会对李陵其人、其事有所了解。教学中,师生大多持李陵是陷入绝境无奈才降的立场,因为这也符合司马迁本人的立场。材料二节选自王夫之的《读通鉴论》(卷三),同样关联上述教材和教学。然而,其中的观点却与大多数师生在教学中形成的认知相反。这样命题关联教材和教学,不仅考查学生的学习成效,而且引领考生在此基础上进一步研读、分析,在考场上完成新的思维进阶。解题过程也是打破惯性思维,引导学生经历批判性思维、全面分析问题的过程。这种命题实践与统编版高中语文教材的编写理念是一致的。

从考查目的来看,今后命题将更加重视对考生文言基础知识的考查,重视考生对教材知识的理解和掌握,提升其积累运用的能力。这就使得学生需要进一步丰富自身的知识储备,提升自身的审美观以及文言文的鉴赏能力;教师应不断进行教学探索,不断进行教学研究,使高中语文文言文阅读教学与高考完美衔接。

二、加强高中语文文言文教考衔接的策略

用考试引导教学回归教材,实现考试与教学同向而行,而不是教考“两张皮”,可以说是近几年高考试题的一个发展趋向。一线教师必须引起高度重视。下面,笔者浅谈个人建议。

1.回归教材,夯实文言文基础,提升思维。近几年高考试题的一个发展趋向是,高考命题充分发挥高考指挥棒的正向指挥作用,引导教学回归课本、回归课堂。这一指导思想在高考试题中的具体体现就是,试题材料开始呼应新教材中传统的、经典的课文,题干设计、答案设计链接教材中的重点知识内容,大大增强试题与教材的关联度。统编版高中语文教材必修下册第一单元“单元研习任务”明确要求,学生学习文言文,需要有意识地积累一些词语和语法知识,逐步形成文言语感。这就要求教师和学生同时要下苦工。

教师应做到:(1)教学内容和考试要求相契合。紧跟考纲,深入研究高考语文文言文部分的考试大纲,确保教学内容与考试要求高度契合,并进行针对性教学,针对考试中的重难点,如翻译技巧、文化常识等,进行有针对性的教学和训练。(2)教学方法和考试形式相衔接。定期组织模拟考试,让学生熟悉考试形式和流程,提高应试能力。指导学生掌握文言文阅读理解的答题技巧,如快速定位信息、准确概括主旨等。(3)强化思维训练和批判性思维。在评价学生的文言文学习成果时,要重视学生的思维能力和批判性思维能力,设置开放性问题,鼓励学生发表自己的见解和看法,培养学生的独立思考和批判性思维能力。

学生应做到:(1)明确考试方向,有目的地梳理教材中的文言知识点、文化常识和文言语言特征等内容,提升文言语感。(2)复习教材时,要学会使用多种方式(如标注重点、笔记整理等)进行课文重点的识记。(3)进行有针对性的练习。针对文言文中的特殊句式、词类活用等语法现象,进行专门的练习,加深理解。(4)注重阅读与翻译,可以先从简单的句子开始,逐渐过渡到复杂的段落和篇章,提高理解和分析综合能力。(5)重视群文阅读,开展对比阅读,提升思辨能力。可以将文言文的翻译与现代汉语进行对比,分析两者之间的差异和联系;也可将不同文章从不同角度进行比较阅读与复习,甚至可对同一篇文章从不同的角度进行比较分析,锻炼自己的思维能力。

2024年高考语文新课标Ⅰ卷文言文阅读第14题要求考生归纳材料一“魏文式段干木之闾,却强秦之兵”与材料二中“太子敬厚四皓,以消高帝之议”两件事的相似之处。这个问题与简单的信息筛选提取不同,要求学生在理解材料三王充的观点的基础上,在两件表面无关的事情之间建立关联,寻找共同点。这需要学生具备透过现象看本质的逻辑思辨能力。

2.改革课堂教学模式,激发学生的学习兴趣。就一线教学情况来看,部分文言文课堂教学依旧以教师为主角,究其缘由,是文言字词生僻不易解,教师只有将文言文肢解成语言碎片(实词、虚词、特殊句式等),让学生组词造句。这样枯燥单调的方式大大降低了学生学习的热情和兴趣。并且,这样的教学效果也并不理想,很难让学生理解文章真正的内涵。因此,高中教师在课堂教学中应当利用多种形式激发他们的学习兴趣,提升他们的综合素养。

为了激发学生的学习兴趣,笔者认为,教师可以引入与文言文相关的历史故事、人物传记等,通过生动的故事情节来吸引学生的注意力。教学王羲之的《兰亭集序》时,笔者先讲了王羲之与兰亭雅集的故事,谈到他们曲水流觞,饮酒赋诗,共成诗三十七首。这样一引,学生探究文言文本的兴趣就来了。同时,教师要充分利用多媒体技术,如视频、音频等,展示文言文中描述的场景,使学生更加直观地理解文言文的内容。

此外,教师要学会结合现实生活来建构学生的文言知识结构。建构主义认为,学习的过程是一种质的变化,一种主动建构的过程,而不是被动的“刺激—反应”模式的执行。教师在语文教学中必须设置有意义的情境,让学生进入真实的语言实践,如此教学才有提质增效的可能。比如,教学高中语文《屈原列传》时,教师可先讲述端午节的习俗,如赛龙舟、吃粽子,引发学生的学习兴趣和好奇心,自然过渡到屈原的生平和贡献。这样两者结合,有助于学生更好地理解课文中的历史背景和人物性格,也有助于培育学生的综合素养。教师通过讲述传统节日的习俗和文化内涵,可以增强学生的文化自信和民族自豪感。同时,将历史、文学、文化等多个领域的知识融合在一起,有助于培养学生的跨学科思维和综合能力。实践证明,这是一种独特可行的教学方法,值得推广。再如,教学《岳阳楼记》时,让学生分组扮演“登楼观景的文人墨客”和“忧国忧民的范仲淹”。通过一个有意义的情境教学活动,学生更能深刻地理解文中所表达的忧国忧民之情和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高境界。

3.相信学生,勇于放手。其实,课内文言文的文下注解已覆盖大部分的课文重难点语句。经过小初阶段的学习,高中生已具备一定的古文阅读基础。所以,教学课内文言文时,一个成功的语文教师是不会再简单进行“串讲直译”的,而是重视阅读指导,重视成果展示。在展示环节上,教师可通过让学生分角色扮演文中人物,通过模拟对话、表演情节等方式,检测学生对课文内容的理解程度。对于存在问题的,可建议再研读课文,以此历练学生的文言阅读能力。

三、结语

总而言之,在探索高中语文文言文阅读教学与新高考教考衔接的征途上,笔者深刻体会到,传统与现代的融合不仅是教学方式的变革,更是文化传承与时代需求的和谐共鸣。文言文作为中华民族悠久历史与灿烂文化的载体,其教学不再局限于字句之解、篇章之析,而应着眼于文化的传承、思维的启迪与能力的提升。往后,笔者将继续深化研究,不断探索,力求在传承与创新中,为培养具有深厚文化底蕴、扎实语言功底和广阔国际视野的新时代青年贡献力量。

参考文献:

[1]廖蔚芬.基于高考命题理念变化的中学语文教学变革[DB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3NzA3NzY2Ng==&mid=2247499397&idx=1&sn=5297f4549f54a80e74299cffc94823da&chksm.

[2]程永超.将文言文教学进行到底,浅谈如何走出文言文教学困境[J].高中语文教与学,2011(7).

责任编辑 陈 洋

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号