- 收藏

- 加入书签

基于大概念教学理念例析诺贝尔生理学奖 成果在高中生物学教学中的应用

【摘要】《普通高中生物课程标准》指出,课程的基本理念之一为“内容聚焦大概念”,以促进学生生物学核心素养的发展。诺贝尔奖代表着科学研究最高水平,将其梳理为贯穿大概念教学的线索,能够帮助学生拓展科学视野、丰富知识结构、发展核心素养。本文以2022年诺贝尔生理学或医学奖成果为例,分析其在“生物的进化”大概念教学中可能的实施路径。

【关键词】高中生物;核心素养;学科大概念;大概念教学;诺贝尔生理学或医学奖

一、指向核心素养的大概念教学

2017年教育部颁布《普通高中生物课程标准》(下称《课标》),作为生物学教学的指导性文件,最新版生物课程标准版提出了生物学课程的四条基本理念,聚焦于发展学生的生物学学科核心素养。《课标》中所指出的课程基本理念之一为“内容聚焦大概念”。

依据适用范围的不同,大概念课分为跨学科大概念和学科大概念,其中学科大概念是指:能反映学科的本质、居于学科的中心地位,具有较为广泛的适用性和解释力的原理、思想和方法。

威金斯与麦克泰在《重理解的课程设计》中最早对“大概念”进行了系统的阐述,其中特别指出,大概念的“大”的内涵不是“庞大”,也不是指“基础”,而是“核心”。大概念不仅能够将学科内的知识组织起来,还能够成为学科间知识的“锚点”,把各类事实和证据联系起来。更重要的是,大概念作为一种上位观念,具有着极强的迁移价值,在知识的学习之外,还对现实生活有着极强的指导意义——“学科学习会因为有了大概念这个固着点而被赋予现实意义,掌握得更加牢固和持久。不仅如此,大概念也是学习的自我生长点,学生靠大概念自主学习的内容远比教师能讲的多,并且在他们的未来持续发生作用。”

在宏观层面,大概念为学习者提供认知框架,成为教育改革,尤其是学生学科核心素养培育重要突破口;在微观层面,它为学科概念教学的设计提供重要指向,从而提高教学效率和效能。因此,深入挖掘大概念教学的可能性,能够促进学生学科核心素养的发展,推动课程教学改革逐步深入。

二、诺贝尔生理学奖成果中教学资源的提炼——以2022年诺贝尔生理学或医学奖成果为例

2022年诺贝尔生理学奖授予了瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他“在已灭绝古人类基因组和人类进化方面的发现”。

智人即现存人类,是其中唯一至今仍然存活的人类物种,而人类的共同祖先可以追溯到七百万年前,约一百万年前,人类出现了物种水平上的分化。化石证据显示,在大约30万到3万年前,存在一支人类的远古亲戚——尼安德特人,他们的活动范围分布在在欧洲和西亚,与智人共存,现已灭绝。学界曾为尼安德特人与智人之间的关系争论不休,直到斯万特·帕博及其团队尝试用现代遗传学方法对尼安德特人的基因展开测序,并与智人的基因序列进行比较后才确定——智人与尼安德特人是不同的物种。

斯万特·帕博一直致力于研究现存人类与灭绝的古人类之间的基因差异。他还在西伯利亚南部洞穴中出土的古人类指骨中发现了较为完整的DNA序列,经过对比后发现,这截指骨属于一个从未被发现过的古人类物种,斯万特·帕博以其出土的洞穴“丹尼索瓦”(Denisova cave)将该种古人类命名为丹尼索瓦人。此外,斯万特·帕博及其团队还发现,现已灭绝的古人类的部分基因转移到了智人身上,这种在种群间发生的基因转移被称为基因流(gene flow)。这种古老的基因流,时至今日依然在我们的身体发挥作用,已灭绝的古人类尼安德特人的基因还与现代人类的免疫系统面对病毒感染的反应有关。

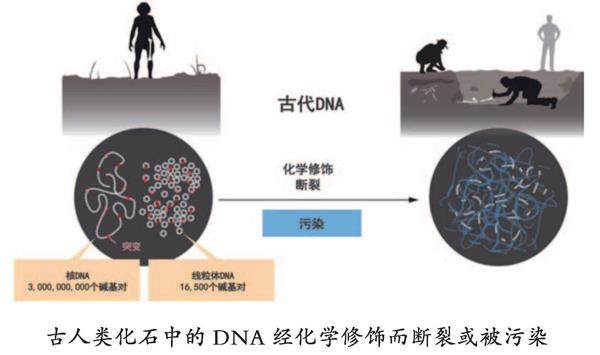

在研究过程中,科研团队遇到了许多技术瓶颈,比如在早期的研究中,研究团队发现:随着时间的推移,DNA会被化学修饰并逐渐降解成许多短片段,这意味着科学家们唯一的研究材料——化石,在几千年后出土时只保留了微量的DNA,其余的部分已经被细菌和考古人员的DNA所严重污染。

古人类化石中的DNA经化学修饰而断裂或被污染

为解决这一问题,斯万特·帕博创造性地发现,可以通过分析尼安德特人线粒体的DNA来实现对尼安德特人DNA序列的研究。这是因为线粒体基因组很小,只包含细胞中遗传信息的一小部分,但细胞中有着数千个线粒体,这无疑提高了提取较完整DNA的可能性。最终斯万特·帕博设法测序了一块约4万年前的尼安德特人骨骼化石中的一个线粒体DNA序列片段。

三、2022年诺贝尔生理学或医学奖成果在“生物的进化”大概念教学中的应用

(一)《课标》关于“生物的进化”大概念的表述

《课标》关于“生物的进化”大概念及其下位核心概念的描述如下:

概念4 生物的多样性和适应性是进化的结果

4.1 地球上的现存物种丰富多样,它们来自共同祖先

4.1.1 尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实,说明当今生物具有共同的祖先

4.1.2 尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识,说明当今生物在新陈代谢、DNA 的结构与功能等方面具有许多共同特征

4.2 适应是自然选择的结果

4.2.1 举例说明种群内的某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势

4.2.2 阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加

4.2.3 说明自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境

4.2.4 概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心,为地球上的生命进化史提供了科学的解释

4.2.5 阐述变异、选择和隔离可导致新物种形成

同时,在“教学提示”中,《课标》指出应“收集生物进化理论发展的资料,探讨生物进化观点对人们思想观念的影响”,以促进学生生物学学科核心素养的提升。

(二)具体的教学实施路径

(1)基于生物学事实进行大概念建构

从诺奖成果中提炼生物学事实,将其作为例证或设计成问题能够帮助学生生成与发展核心概念,在此基础上逐步建构大概念。基于生物学事实的大概念建构路径见图4,下文将进行具体的阐述。

诺奖中的生物学事实1:科学家从化石中提取古人类DNA,通过生物信息学手段进行序列对比,确定了尼安德特人、丹尼索瓦人与智人(现存人类)并非同一物种,但来自共同的祖先。

该生物学事实表明科学家基于生物信息学手段,利用出土的化石寻找到了人类具有共同祖先的化石证据和分子证据。这一事实可以帮助学生生成“地球上的现存物种丰富多样,它们来自共同祖先”这一核心概念。教师一方面可以利用该事实帮助学生理解何为化石证据及分子证据,以及其如何被用来证明生物体具有共同祖先,为学生核心概念的生成提供事实基础;另一方面则可以引导学生在初步形成概念后,尝试理解并分析科学家如何利用古人类化石证明人类拥有共同祖先,进一步加深和发展学生的核心概念。

诺奖中的生物学事实2:人类祖先的不同种群出现了不同的基因变异,在早期(新物种形成之前)不同种群之间的杂交导致了基因流的出现,现存人类的基因库中保留有部分古人类的基因,这些基因与免疫反应有关。

人类祖先的不同种群出现了不同的基因变异,产生了新的形状,人类同一种群和不同种群之间个体的杂交实现基因重组,使得新基因在种群内和种群间流动,导致种群的基因频率改变,分子证据表明,现存人类在基因重组获得了古人类与免疫反应有关的基因。这一事实能够进一步为“基因突变和基因重组是可遗传的变异,赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势”提供例证,帮助学生生成和发展相应核心概念。

此外,该事实还能在学生“自然选择”等相关核心概念的生成中发挥作用——现存人类在基因重组获得了古人类与免疫反应有关的基因并保留至今,教师可引导学生分析论证这一现象是自然选择的结果。

诺奖中的生物学事实3:人类的进化史上存在着其他古人类,700万年前人类的共同祖先走出非洲,在世界上不同的区域活动,逐渐产生了新的物种。

该生物学事实能够用于阐述新物种形成的逻辑:从不同位置挖掘出的古人类化石说明了古人类种群曾在不同的区域活动,相距甚远的地理条件使得古人类种群之间发生了“隔离”;变异在种群内随机产生,因环境不同,自然选择的结果也不相同,使得不同的种群能够适应不同的生存环境;随着变异与选择的积累,种群的基因库发生改变,最终导致了不同人类物种的形成。这一事实能够帮助学生理解“适应”如何产生,同时明确“适应是自然选择的结果”。

在通过诺奖中的生物学事实帮助学生生成或进一步发展了相应的重要概念及核心概念时,“生物的多样性和适应性是进化的结果”这一大概念在原理层面被逐渐地建构出来。关于古人类的研究结果能够在这一大概念的建构中贯穿始终,从提供物种多样性的例证到用于阐明从变异到适应的产生的原因,给学生概念的生成提供了一个完整的线索。

(2)指向核心素养的大概念建构

大概念在原理层面被建构的同时,其所蕴含的观念与方法也能够得到体现,并最终指向核心素养的发展。学生通过生物学事实理解“地球上的现存物种丰富多样,它们来自共同祖先”“适应是自然选择的结果”等概念时,“进化与适应观”等生命观念能够得到极大的发展。

寻找化石证据和分子证据明确古人类与现存人类对关系体现了科学思维中基于实证的思维特质——即证据思维,同时结合生物信息学手段切合当下研究热点。此外,还能够通过拓展古人类基因组早期研究中遇到的技术瓶颈,即细胞核核DNA降解为小片段的问题,引导学生思考解决问题的方法,进一步发展科学思维。

参考文献:

[1] 顿继安, 何彩霞.大概念统摄下的单元教学设计[J].基础教育课程,2019, 9: 6-11.

[2] 刘徽.“大概念”视角下的单元整体教学构型——兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020, 485: 64-77.

[3] 刘徽.深度学习:围绕大概念的教学[J].上海教育,2018, 6: 57.

[4] 李学书.指向核心素养培育的大概念:课程意蕴及其价值[J].教育研究与实验,2020, 4: 68-75.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号