- 收藏

- 加入书签

上海市户籍“人户分离”人员居住信息采集困境及破解研究:基于政策工具选择视角

摘要:人口数据在城市治理中承担数据基座的作用,本文围绕精准采集上海市户籍“人户分离”人员居住信息的目标,从解析当前信息采集工作的困境切入,剖析户籍“人户分离”人员信息采集工作的堵点、难点。通过构建政策工具选择模型,结合实际工作分析、研究可以破解当前采集困境的政策工具,并探索其落地执行的具体方法。

关键词:人户分离;居住信息采集;政策工具选择

改革开放以来,国家以经济建设为主体目标,城市化的进程不断加快,城镇流动人口数量日益增多,“在经常居住的地方登记为常住人口/户口”的传统户籍管理手段已远不能满足城市管理的需要。以上海为代表的超大型城市,由于城市规模大、本地民众经济水平高的特征,出现了一批“一人多址”居住模式的户籍“人户分离”人员。与外来流动人口的“人户分离”相区别,超大型城市居民的“人户分离”不会改变城市人口的总规模,但因而其流迁活动具有一定的隐蔽性,因此为城市人口信息的采集工作带来了巨大的挑战[1]。

1.“人户分离”人员居住信息采集工作情况

1.1“人户分离”人员概念界定

“人户分离”是对中国公民户籍及实际居住状态的一种判定,在不同管理场景中存在着不少差异。人口普查中明确“人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口”,概言之:空间上满足“跨街镇”(不跨省),时间上“满半年”,即统计为人户分离。“跨省市”的另作“流入人口和流出人口”统计。

1.2“人户分离”人员居住信息采集工作要求

根据《上海市户籍人户分离人员居住登记办法》(沪府规〔2019〕11号)第四条“本市户籍人员中户籍地与居住地不一致的人户分离人员,应当办理居住登记;有多个居住地的,应当选择一个经常居住地,作为办理居住登记的实际地址”,第七条“各区政府负责本办法在其行政区域内的具体实施工作;街道办事处、镇(乡)政府负责落实在其行政区域内本市户籍人户分离人员居住登记后的相应服务具体事项”。可以归纳出,本市人户分离居住登记管理的客体是“户籍地与居住地不一致”的户籍人口,统一于人口普查“跨街镇”的界定,没有时间上的限定。

修订后的《上海市实有人口服务和管理若干规定》对实有人口定义扩展至“在本市居住或者停留的本市户籍人员、外省(自治区、直辖市)户籍人员”,可以归纳出人户分离人员是指“户籍地与居住地不一致”的户籍人口,在空间上框定了必须“在本市居住”。市域内,只要存在户籍地址与居住地址不一致就属于人户分离人员,对基层工作人员(主要指社区综合协管队员)的工作要求是“见面即集采”。

近期在上海市公安局《进一步加强户籍人员居住地信息采集维护工作规范》中强调“审慎变更、注销”原则,提供了一人多地址登记难的解决方案,包括采集“主要居住地址”、坚持标签管理等,这里明确了“每月实际居住15日以上”的时限要求。

1.3上海市户籍人户分离现状

根据上海市实有人口数据分析显示,2012年末全市处于“人户分离”状态户籍人口为504.75万人,占户籍人口总量的35.4%。2021年末,这一规模已扩大至655.94万人,占户籍人口总量的44.0%。“人户分离”户籍人口十年增加了三成。

关于这增加的三成,则绕不开上海社会经济发展总目标的话题。上海近年引进人才脚步大步跨越,数据统计显示2021年户籍人口的机械增长十分显著,从2020年的12.31万增至23.72万,增幅达92.8%.其中通过人保局和教委渠道迁入的户籍人口规模明显增大,由2014年的3.08万人增加至2021年的16.90万人,增幅达4.49倍。通过人保局和教委渠道落户的人数合计占比从2014年的56.1%增至2021年的84.8%,上升了28.8个百分点。通过公安和民政渠道落户的人数多年来变化不大。

这些新上海人户籍迁入上海之后落在了哪里?根据第七次全国人口普查户别人口统计显示,2020年全市常住人口中,共有家庭户964万户,家庭户人口为2234万;集体户82万户,集体户人口为252万,户内人口十年中增加8.5万人。与2016年6月上海市社区公共户7.8万人的统计数据大体吻合。据此推测,相当大比例的引进人才及随迁人员因本市无房产而报入了单位集体户或社区公共户。因此,引进人才迁沪落户单位集体户、社区公共户是上海“人户分离”的新鲜构成,是一种有别于人口自然迁徙的“政策性人户分离”。而这部分人群落户在单位集体户、社区公共户,解决了上海户口,但在房价、就业、生活成本多重外因下,出现了更多用脚投票“出走”他省、他国的“人户分离”[2]。

1.4“人户分离”人员居住信息采集的必要性和困境

户籍人户分离人员占全市户籍人员的44%,占全市实有人口的26%。户籍人户分离人员数据是实有人口数据的重要组成部分,其准确性将会直接影响实有人口数据整体质量。从数据应用层面看,实有人口数据是基层治理等工作开展的基础,而户籍人户分离人员数据作为实有人口数据的重要组成,在一定程度上直接影响治理决策和治理水平[3]。在2022年3—6月份上海市疫情封控期间,部分区因人户分离人员信息不准确,就曾出现保供物资分配,疫苗人数指标等方面的问题。

1.4.1“见人采集”的工作模式不能满足全部工作场景需求。“见人即集采”是人口普查、人口信息采集都遵循的基本工作模式,对即时当地采集到最鲜活的实有人口信息发挥了重要作用[4]。但是,总有敲不开的门,入不了的户,见不到的人。人户分离人员信息采集与来沪人员信息采集工作长期经历着同样的痛。以长宁区延安西路900号人才类集体户的清理为例,历时近十年,户内人员由7万余压降至7千,2022年依托核酸点位数据、房地部门有无房产比对,又推动一轮清理,下发1200余有落脚点数据,截至目前,有六百余人迁出900号落户房产地家庭户或实际居住地社区公共户,占比五成,剩余有四成或躲避或搪塞或无法联系,另有一成坚决不迁。管窥得见“见面采集”的模式,实际难以应对这些“找不着、见不到”的集体户、公共户、空挂户人群。

1.4.2市域内“一人多址”的现象对信息采集有严重干扰。“在经常居住的地方登记为常住户口”(《户口居民身份证管理工作规范(试行)》第三条),人口分离人员的实有人口信息采集、要求相关人员自主申报居住信息都是有明确法律依据的。但是,难在怎样厘清“经常住的地方”是哪个地方?同时,还存在“临时住两天就走”的认定难题[5]。户籍人员在市内有多处居住场所是客观存在,在前期调研中,某派出所领导举例:我四天一班,经常居住在单位宿舍甲地,一般住自有产权房乙地,有时也会去老人家丙地呆一天,我的经常居住地肯定不止一个。围绕此人的踪迹,甲乙丙三地信息采集人员越是勤奋,数据受到的干扰越大。

1.4.3对实有人口居住信息的抓取规范不足。经梳理,户口登记、迁移、注销/恢复、项目变更更正、证件签发及居民身份证管理等41个户籍相关业务办理事项中,在咨询、预约环节均不采集居住地址,在现场办理、一网通办、联办一件事、长三角/全国通办等申办环节中,有31处采集地址信息,数据项名称各异,采集标准不统一,其中采集“本市其他居住地址”的27项,采集“现居住地址的”5项,采集“现家庭居住地址的”2项,采集“现住地详址”的6项,采集“联系地址”的16项,采集“暂住地址区域内详细地址”的2项。

1.4.4对跨境跨省户籍人户分离人员的数据留痕意识不足。按照国务院、公安部进一步推进户籍制度改革、加快推进政务服务“跨省通办”等指导意见,近年来户籍领域大力推进线上线下业务融合互通,便民措施持续出新。截止2021年底,苏浙沪皖四地公安机关推出的一系列便民利民措施已累计服务186万余人次。市内户口领域业务也依托一网通办平台相继推出了户籍事项证明、出生、身故、退役军人一件事等便民举措,年均办件量20余万(截止8月,出生14807,身故105780,退军1389;户籍证明年约十万)。在这些“网上办、掌上办、不见面办”业务场景中,“又多又快”是硬任务,有的派出所综合窗口把政务服务每天需要打卡完成的指标项张贴在醒目处,以防疏漏扣分。但是,对这些不见面办事的人数据留痕意识不足,怎样依托线上办事平台尽可能留住更多人口信息,怎样把实际居住在外省、境外的人员标记、沉淀下来,需要在制度、考核导向做整体安排。公安便民服务不应当是“无差别服务”“无门槛服务”,阵地意识、法律效果、综合治理效果应被摆到应有的位置。

2.政策工具选择模型构建

2.1政策工具选择的影响因素

在明确“人户分离”人员居住信息采集的必要性和困境后,可以对应明确政策目标,即破解当前上海市户籍“人户分离”人员居住信息采集的困境。政策目标的复杂性,即目标究竟是单一的还是多重的,作为政策目标的重要属性,在一定程度上影响实现政策目标的工具选择。

在明确政策目标后,需要根据政策目标的具体情况,以及政策工具的特性来进行匹配,包括工具市场化程度、政策工具的稳定性、调用社会资源的范围。

2.2政策工具选择的模型建构

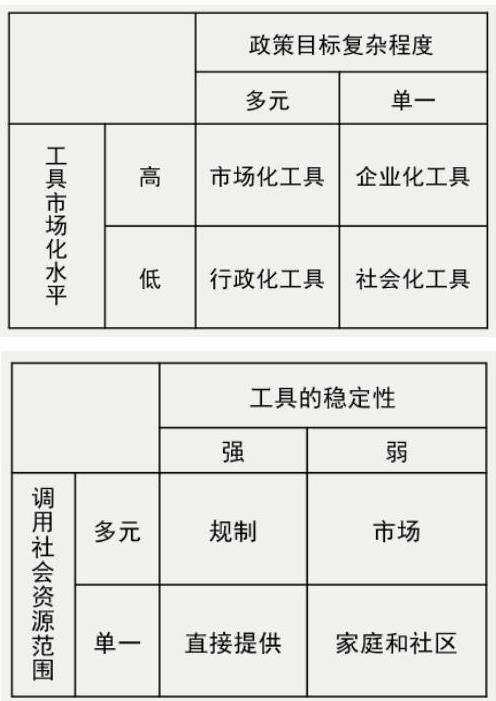

基于以上因素形成2套政策工具选择模型,用于选择破解上海市户籍“人户分离”人员居住信息采集困境的政策工具。

第一组模型是市场化程度、政策目标的复杂性的组合,目标是针对具体政策目标,明确目标实现的手段方式。这里选择了我国陈振明教授的分类方法,模型中根据工具特点分别列举了市场化工具、企业化工具、行政化工具、社会化工具。

第二组模型是政策工具的稳定性、调用社会资源的范围的组合,目标是针对“信息采集”这个政策目标的核心要素,明确整体政策工具的主导手段和整体走向。这里选择了加拿大公共政策学者霍莱特和拉梅什的分类方法,模型中根据工具特点分别列举了强制性工具中的规制和直接提供,非强制性工具中的市场家庭社区。

3.政策工具选择

3.1政策工具选择分析

从政策目标的复杂程度来看,居住信息采集最核心的要求是信息采集的时效性、准确性。此外,区别于其他信息采集工作,由于居住信息涉及个人隐私,其对于个人居住信息的存储安全、采集人员的职业素养等同样具有相当高的要求。因此,看似目标单一的信息采集工作,如果真正想要完美实现,实际上需要多元目标的有机组合。

从工具的市场化水平看,受制于目前的信息技术以及对个人隐私的保护,目前全市居住信息采集手段还是以基层工作人员上门采集为主,以在“随申办”等政府官方APP自主申报为辅,并未出现任何购买服务之类的市场化工具。

从工具的稳定性需求来看,人口流动是一项常态、动态的社会现象,尤其是上海的“人户分离”人员,其居住情况往往是“一人多址”,且在一周内会多次变动。因此,居住信息采集也只能是一项常态化开展的工作,才能适应人口居住变动的情况。

从调用社会资源看,最基础的上门式居住信息采集工作就涉及居村委、街镇、派出所等部门,如果再叠加数据指引,通过房屋租赁信息、产权交易信息等数据进一步精准发现人员居住变动,将会设计更高层面、更多职能部门。因此,只有多元的社会资源才能满足居住信息采集工作的需求。

据次,将相关分析结果带入政策工具选择模型,可以得出“行政化工具”和“规制”是可以有效破解当前上海市户籍“人户分离”人员居住信息采集的困境的政策工具。

3.2政策工具具体选择

基于政策工作选择模型及分析情况,破解当前上海市户籍“人户分离”人员居住信息采集的困境,可以从行政化工具和规制两方面展开。

在行政化工具方面:一是落实户籍人员申报责任。评估现行各类政策性空挂户、人户分离人员相关法律法规实施情况,研究相关政策修订、储备或落地路径,健全集体户、空挂户、社区公共户动态清理核验工作规范,并纳入实有人口常态长效管理,推动“对户内人员每半年落实一次产权、居住地址核验”等机制有序运行。对不履行承诺不如实申报实有人口居住地信息的,建立“诚信黑白名单”,限制其线上通办业务。协调相关部门,将诚信“黑名单”的差评从底数剔除,为条线为基层松绑。二是做好存量数据清理工作。开展户籍人户分离人员数据清洗,梳理形成登记户别为非家庭户,且未采集到居住地址的人员名单,结合“本市户籍人员居住地信息采集维护工作”,尽可能明确该类人员的居住地址,再通过面上加强宣传、点对点开展联系等方式,推动迁入自有产权房家庭户或实际居住地社区公共户,从而全面提升非家庭户户籍人员的信息准确率。三是推出户籍政务便民服务新举措。探索取消个别户籍事项申请对“实际居住在本市”的前置要求,如:社区公共户人员申办《个人户口卡》,明确“凡在办理户籍事项过程中主动申报实有人口登记的,可以跨省线上申办”,视情推进邮政异地寄递《个人户口卡》业务,此举可以有效促进申请人如实申报居住信息。

在规制方面:一是明确户籍行政管理各“窗口”登记实有人口信息的权责,夯实法律地位。根据《中华人民共和国户口登记条例》第十五条:“公民在常住地市县范围以外的城市暂住三日以上的,由暂住地的户主或者本人在三日以内向户口登记机关申报暂住登记,离开前申报注销”;《常住人口登记表和居民户口簿填写说明》第十五条:“本市(县)其他住址——填写本人常住户口所在地以外的本市、县其他住所的详细地址”;《上海市公安局户口事项办理程序规定》第五条:“申请人至公安派出所申请办理户口事项的,应当如实填写《申报户口事项申请表》”等规定,户籍业务办理中的线上、线下窗口,有权力也有职责开展实有人口居住信息采集。同时,申请人在办事过程中填报的“本市其他居住地址”记为一次自主申报,具有法律效力,承担相应后果。二是规范线上、线下办事环节的居住信息采集工作。针对目前线上、线下办事环节中,是否采集申请人居住地址不明确、居住地址采集口径不统一、采集项目名称不一致、应采集未采集等情况,建议布置各职能部门对标实有人口信息采集需求,对相关数据项开展兜底清理,在办事环节中嵌入如实申报居住地信息的法律告知(附《承诺书(样张)》,源头规范现场、线上居住地信息采集。三是落实管理职责,构建质量管理闭环。2021年常口业务中开始要求前置采集“其他居住地址”工作,户籍管理领域可以进一步总结经验,此为起点,盘点各项线上、线下业务场景,强化窗口意识,统一工作要求(《户籍窗口采集登记实有人口信息工作要求(征求意见稿)》),通过系统设置及管理手段把“办事者必采集居住地址”建成刚性标准,对“漏采集”“采集不规范”落实常态校验、考核。

参考文献

[1]吴瑞君.大城市内部“人户分离”现象及其对策研究——以上海市为例[J].人口研究,1999(6):16-19.

[2]张晨杰.上海市内部人户分离人口的空间特征和影响机制[D].上海:同济大学建筑与城市规划学院,2008:16-17.

[3]赵鹏程,耿慧志.上海市内部人户分离对户籍人口空间分布的影响[A].国家自然科学基金资助项目.2009:39-46.

[4]耿慧志,王岱霞.上海市人户分离的空间分布特征[J].上海城市规划,2008(2):15-20.

[5]陆益龙,郑绍杰.“大流动”时代的人户分离与基层户籍管理困境——对定州农村个案的考察.国家社科基金重大项目阶段性成果.

作者简介:方越琛(1994.02—)男,江苏省徐州市,壮族,上海交通大学国际与公共事务学院2022级MPA研究生,研究方向:城市人口治理。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号