- 收藏

- 加入书签

基于学科大概念的高中政治整体化、结构化教学路径探析

——以必修一《中国特色社会主义》为例

摘要:《普通高中思想政治课程标准》文件指出:高中思想政治教学课要“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养落实。”随着高中政治教育改革深入以及高考命题不断求变创新的趋势来看,如何通过学科大概念整合教材内容,使之呈现完整的教学逻辑框架,并引导学生由简单知识向能力培养递进架构,落实政治认同、科学精神、法治意识、公共参与的学科核心素养,是“双新”背景下一线教师必须不断探索解决的现实问题。

关键词:学科大概念;整体化、结构化教学;核心素养

一、为何实施基于高中政治大概念的整体化、结构化教学

当前关于学科大概念的定义、分类较多,学者王喜斌认为“学科大概念可理解为指向学科核心内容和教学核心任务、反映学科本质的、能将学科关键思想和相关内容联系起来的关键的、特殊的概念。”从这一观点可以得出,学科大概念的作用就在于:教师通过这一核心聚焦关键知识,打通知识之间的横向联系,促进教学内容的“少而精”,降低学生对知识的碎片化理解,深度挖掘知识的育人价值;学生通过这一核心展开思维导图式学习,实现知识“点”向知识“体”的转化,形成学习内容的“逻辑线”,从而达到整体化、结构化的系统学习。

以必修一《中国特色社会主义》的教学实际为例,作为高中思想政治的新设模块,大多数教师在进行教学开展后的普遍反映就是内容多、理论强,充满了“历史味”,对实现教学目标造成较大难度。如何让学生通过学习用发展的观点看待人类社会历史与中国特色社会主义形成发展的必然性,把历史发展的时间线索与马克思主义唯物史观的理论线索上出“政治味”?笔者建议就是借助四课内容的“大概念”,对复杂的历史情境内容进行提炼,引领学生厘清整本书的结构框架。

二、如何实施基于高中政治大概念的整体化、结构化教学

浙江省特级教师、浙江省高中政治教研员王国芳提出:“思政课的大概念教学应强化目标意识,服务于学生学科核心素养的培育,在‘培养什么人’的问题上发挥思政课独特的育人价值;思政课的大概念教学应强化创新意识,服务于活动型学科课程的教学,在‘怎样培养人’的问题上,善用‘大思政课’;思政课的大概念教学应强化使命意识,服务于担当民族复兴大任的时代新人的培养,在‘为谁培养人’的问题上,展现大智慧,追求大作为。”因此,高中政治的大概念教学并非盲目追求“大”,而是把握中心思想和关键原则,重在培育学科核心素养。这就意味着教师的政治站位要更高、教学观念要常更新,围绕课标、立足学情,按照学科知识逻辑科学规划、设计教材内容,进行有逻辑、成体系的整合,从而培养学生适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

(一)课前:明晰“大逻辑”——提炼“大概念”

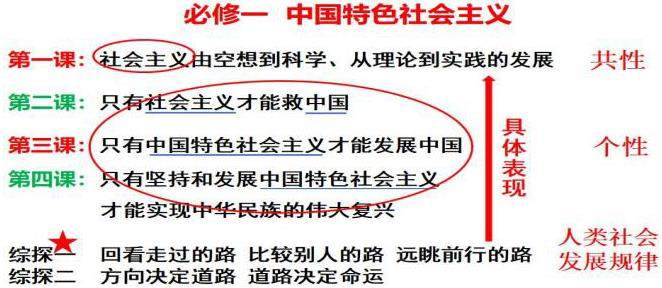

要在教学实践中利用好学科大概念教学,教师应该首先具备视物显大症野、设计大目标,在课前就对整本书的结构逻辑进行有效整理与紧密联系,使传统的课时教学走向整体教学,实现大概念教学的知识提炼与框架构建。从必修一《中国特色社会主义》的编排顺序来看,虽然没有像其他三本必修模块的单元标题,但教学内容分知识架构大致可以分为两块:一是第一课《社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展》与第二课、第三课、第四课“社会主义在中国的开创与发展”间共性与个性的逻辑关系,或者也可以说是社会主义在人类社会和在中国社会形成发展的一般与个别的逻辑关系;二是第二课《只有社会主义才能救中国》、第三课《只有中国特色社会主义才能发展中国》、第四课《只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴》之间的时间关系,或者也可以说是中国在中国共产党领导下,实现从“站起来”到“富起来”到“强起来”的伟大飞跃的时间关系。

在正式教授教学内容之前,只有帮助学生厘清本模块的结构逻辑、内容逻辑,才能从高中政治学科的思维有效开展本模块的大概念教学,助力学生以思维导图的形式搭建好知识框架、落实知识内容。

通过教材内容的结构分解和重构,在此基础上提炼出相应架构的“大概念”就不是一件难事。但在教学实践中需要我们注意的是,“大概念”是隐含在书本的知识背后的,能够揭示知识本质与逻辑线的核心词语,因此具有一定的抽象性与统摄性,如果采用以往单纯教师讲授的方式“教”给学生,无法达到相应的教学目标。在大概念教学中,教师做的应该是为学生的思维整合提供“趁手的工具”,引导学生搭建学习框架、把握知识关联,凝结核心“大概念”。以必修一《中国特色社会主义》为例,在把握好教材内容的逻辑线索与时间线索后,如果直接告诉学生这两块知识架构的“大概念”就是“社会基本矛盾运动”和“中国特色社会主义”,学生是无法进行知识的探究、理解与迁移的,尤其像是“社会基本矛盾运动”这种专业概念对于高一的学生来说更是难上加难。所以在这一过程,就需要通过教师的课堂设计,如引导学生“圈划四课的课标题中相同或相似的词语,并找一找这些词语的范围有何不同?内容有何不同?时间和结果有何不同?”,“在人类社会进程的不同形态中,我们分别是在哪些方面概括与比较这些社会的异同点?”,借助一系列探究性问题让大概念的提炼过程形象化、可视化,从而帮助学生通过标题、关键词等学习工具理解知识并精准回扣知识大概念。

(二)课中:确定“大议题”——服务“大概念”

《普通高中思想政治课程标准》指出:“要构建以培育思想政治学科核心素养为主导的活动型学科课程”,并提出了“围绕议题,设计活动型学科课程的教学”“强化辨析,选择积极价值引领的学习路径”“优化案例,采用情境创设的综合性教学形式”和“走出教室,迈入社会实践活动的大课堂”等教学与评价建议。其传递出的基本理念就是通过线索议题的引导和讨论、问题情境的创设与参与,促使师生转变传统单一的教学模式,从而准确把握思想政治学科核心素养与任务、情境、学科内容之间的关系。基于此,我们可以看到,大概念统摄教材、单元、课框,是教学内容中各种关系的核心,又是梳理事实使其更具条理性、结构化的锚点。因此,以大概念教学为统领的整体化、结构化教学,需要教师借助更有针对性的议题选择与情境创设,为学生提供更深入的思考空间,让学生明晰知识走向,促进学生把智力和情感都积极投入到学习中去。

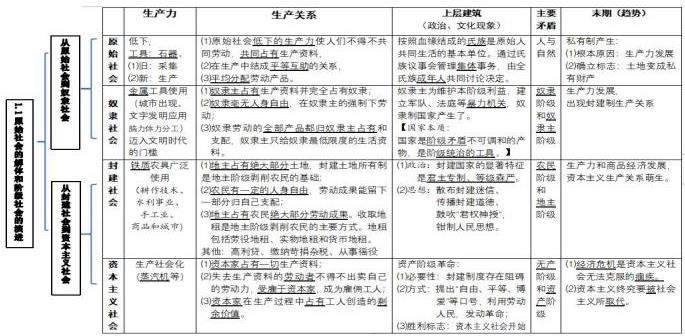

以必修一《中国特色社会主义》为例,第一个大概念“社会基本矛盾运动”贯穿了整本教材的内容,是整个人类社会发展和中国社会发展的共性规律所在,但高一学生很难从表面的阅读中理解这一大概念的内涵、表现及地位。从这一角度来说,一线教师在教学实践中确定哪些能够引发学生思维辨析的议题、选取哪些有助于呈现并运用学科大概念的教学情境就有探究的必要。而鉴于当下必修一教材内容的理论高度与高一学生的认识水平特征,不管是议题的确定还是情境的选取都必须符合一个要求:可操作、可把握。1.生产力是最革命、最活跃的因素,是社会发展的最终决定力量。生产力的状况决定生产关系的性质,生产力的变化、发展,迟早引起生产关系的变革。2.生产关系对生产力具有反作用。当生产关系适应生产力发展状况时,可以推动生产力发展;当生产关系不适合生产力发展状况时,会阻碍生产力发展。3.生产力与生产关系的相互作用及其矛盾运动,表明了生产力与生产关系之间内在的、本质的、必然的联系,这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。同时,在这种趣味性较高的课堂情景模拟中,也能增加学生任务的真实性、增强课堂体验感,在情境中生成知识、理解知识,既具有开放性、引领性,又体现教学重点、针对学习难点,有效提升学生的学习积极性和主动性,帮助学生立足课本、开阔思路,实现知识的转化和建构。

同理可推,在后续必修一《中国特色社会主义》课后的知识巩固与日常复习中,不管是教师还是学生都可以抓取住“社会基本矛盾运动”与“中国特色社会主义”这两个大概念,从微观到宏观建构知识体系,引导学生围绕两个核心概念发散、整合常规考点,构建课与课、单元与单元、模块与模块之间的系统把握,最终落实学科核心素养。总之,大概念教学为新教材实施带来了新的思考,一线教师可以在今后的课程继续深入大概念教学,探索更有效的教学形式,实现学生的高质量学习。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号