- 收藏

- 加入书签

基于劳动元素与专业课融合的视域下高职学前教育专业学生评价劳动教育效果个案调查研究

——基于S校学前教育专业专科生的问卷调查

摘要:本文开展S校学前教育专业学生的劳动教育评价问卷调查,分别调查学生参与劳动教育的途径、最喜欢的劳动实践环节、开展劳动教育的体会、掌握的劳动知识与技能、获得的劳动观念以及对未来职业发展的影响等,深入地分析劳动教育的评价结果,从而剖析S校劳动教育实施优势与不足。

关键词:劳动教育;学前教育;调查研究

基金项目:泸州职业教育研究中心项目专项课题《劳动教育融入高职学前教育专业人才培养的策略研究》(项目编号:LZJF22B11)

劳动教育是落实立德树人的根本任务,是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重中之重。2020年3月20日,中共中央国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》。2020年9月,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》要求各院校将劳动教育纳入职业学校人才培养方案,设立劳动教育必修课程,统筹多环节系统开展劳动教育。各高职院校积极开展劳动教育并探索“劳动元素与专业课融合”的实践路径,让教师在传授专业知识的过程中将潜隐的劳动元素传递给高职学生以及在课外劳动实践课程中渗透专业相关的岗位知识与技能,让高职学生在接受知识教育的同时感受劳动价值,强化高职院校专业课的劳动育人作用[1]。

但是文献研究发现目前高职教育中劳动教育与专业教育融合实践中也面临一些困境:1.高职学生对劳动教育认可度不高;2.劳动教育课程体系不完善;3.缺乏一定的课程实施保障制度与评价体系;4.缺乏劳动教育专业的师资团队[2]。基于此,本文开展S校学前教育专业学生的劳动教育评价问卷调查,以深入地分析该校劳动教育的实施结果,剖析其劳动教育实施成效与不足,为高等职业教育学前教育专业劳动教育的实践研究提供参考经验。

一、S校劳动教育课程建设情况

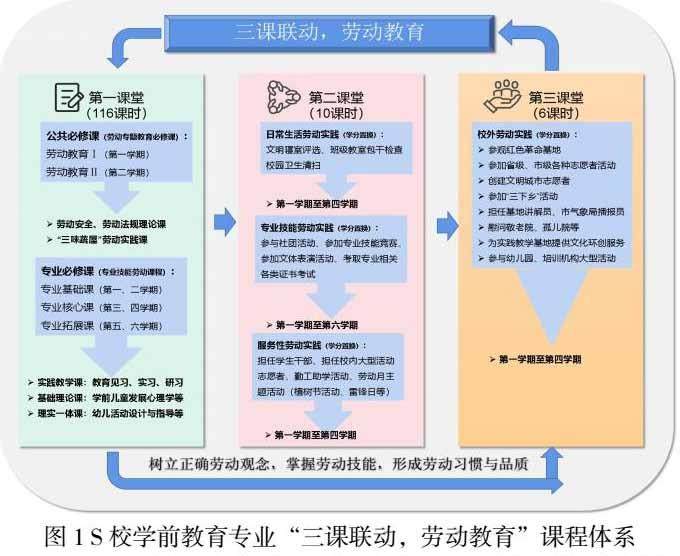

S校围绕“劳动元素与专业课融合”思路,积极开展劳动教育体系顶层设计。下面以S校学前教育专业为例。该专业结合《职业教育专业简介》《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》《学前教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等文件,设计了“三课联动,劳动教育”的课程体系,将劳动教育课程纳入思想政治理论、幼儿发展、幼儿保育和教育等知识学习的“第一课堂”中,积极开展“专业+”劳动实践“第二课堂”、拓展“家校联动”“第三课堂”,构建学前教育专业劳动教育课程体系。

第一课堂,这里主要指严格执行国家课程及地方课程的教育教学“主阵地”,按照国家课程标准和统编教材,完成规定的学习任务。学前教育专业的公共基础课《劳动教育Ⅰ》《劳动教育Ⅱ》为劳动专题教育必修课,涉及了劳动教育专题讲座、劳动实践课、劳动安全与法规等;9门专业核心课、7门专业拓展课中包括了大量职业劳动知识与技能的学习;专业实践教学环节中教育见习、教育实习中涵盖了6个月的岗位劳动实践,帮助学生掌握专业相关的劳动知识、技能,树立正确的劳动观念,培养职业认同感和自豪感。

第二课堂,这里是指课外的校内学习场所,是通过学校社团、学生管理部门、音乐体育场馆、文化广场等场所,进一步发挥好学校育人和服务功能。学前教育专业学生参与学生会竞聘,担任勤工俭学部、文体部、宣传部等部门的职务工作,协助学工部、团总支等相关部门开展学生管理工作。同时,学校支持和鼓励校内指导老师创建社团,团委筛选、统计了各专业相关社团,为学生提供了大量的劳动实践机会和素质拓展平台。

第三课堂,这里是指走出校门以外的社会实践学习锻炼场所,主要以研学基地、爱国主义教育基地、文化馆、博物馆等校外教育服务设施和志愿者服务、社区服务为活动载体的课堂。学生积极参与“大运会志愿者服务”“地区文艺表演活动”“酒博会服务活动”“三下乡”等社会实践活动,加强学校教育与社会生活、生产实践的直接联系,发挥学生在学校与社会之间的纽带作用,帮助学生认识社会,增强社会责任感,形成良好的劳动品质。

此外,为了保障“三课联动,劳动教育”课程体系的顺利实施,学校构建了校、院两级保障机制。例如制订了《S校“第二课堂”学分置换细则》《S校学前教育专业实践基地“双导师”指导管理方案》等,学工部每学期统计学生的课外活动数量和类型,完成“第二课堂成绩单”,其中思想素质模块学生至少必修1学分;志愿公益、文体活动每个模块至少各必修1.5学分;实践实习、创新创业、工作履历三个模块修读总分至少2学分等,以此保证劳动教育的开展。此外,师资队伍上,校级设有学工部、团委部门主管学生的课外活动和劳动实践;学院还实施“班导师”制,即每班除了设有一名专职辅导员管理常规性事务以外,还设有“班导师”进班、进寝室定期开展思想教育、劳动教育启蒙、心理健康监测等工作。

二、S校学生评价劳动教育效果调查

针对劳动教育建设情况,本文针对性地开展了S校学前教育专业学生的劳动教育评价问卷调查,共发放问卷956份,回收938份问卷,有效回收率为98.1%,其中男生61人,女生688人。具体如下:

调查问卷分别从学生参与劳动教育的途径、最喜欢的劳动实践环节、掌握的劳动知识与技能、获得的劳动观念、对未来职业发展的影响以及教育实施建议6个方面进行调查。

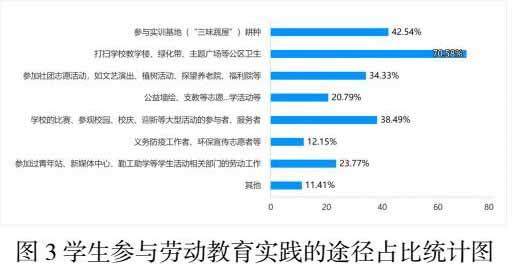

(一)参与途径与最喜欢的劳动实践活动

由于公共基础课《劳动教育Ⅰ》《劳动教育Ⅱ》为劳动专题教育必修课,是面向全体学生开设,因此此处不单独设问。针对学生参与劳动教育的途径,本题根据劳动教育课程体系,设有7个选项,学生通过自主选择出参与过的劳动活动。其中,“打扫学校教学楼、绿化带、主题广场等公区卫生”等相关方式参与劳动的学生人次占比70.58%;参与实训基地(“三味蔬屋”)耕种的方式参与劳动的学生人次占比42.54%;参与学校的比赛、参观校园、校庆、迎新等大型活动的参与者占比38.49%。

由此,可以看出打扫学校教学楼、绿化带、主题广场等公区卫生)、参与实训基地(“三味蔬屋”)耕种为劳动教育参与的主要途径和方式。同时,20.26%的学生表示最喜欢的劳动方式是参与实训基地(“三味蔬屋”)耕种,19.51%的学生表示最喜欢参与学校的比赛、参观校园、校庆、迎新等大型活动的参与者、服务者参与劳动教育活动。由此,可以看出劳动教育的实施途径中,其中与专业相关度较高的实践活动参与度较高、受欢迎程度高。

(二)掌握的劳动知识与技能

学生通过以上劳动实践,掌握的劳动知识与技能。其中掌握劳动工具的认识与使用(如扫帚、锄头、肥料等)占比71.71%;了解常见农作物耕种的知识与技能(例如韭菜、辣椒、茄子等农作物的种植方法)占比51.49%;丰富了自然科学和人文社会科学知识(如“二十四”节气、农作物的生长知识等)占比46.48%;幼儿园或者中小学组织教学活动、布置教学环境等相关知识与技能占比46.27%;了解本土自然环境,具有挖掘自然教育资源的能力占比41.9%;掌握了与儿童沟通与合作的技能占比34.75%;大型活动策划、组织、实施的相关知识与技能占比31.98%。

由此,可以看出通过劳动教育实践,一是学生加强劳动知识与技能,掌握了部分劳动工具的正确使用方法和技术;二是学生丰富了自然科学和人文社会科学知识,提升了人文素养和劳动品质;三是学生掌握了岗位工作相关知识与技能,掌握了沟通交流、团结协助、组织活动的技巧与方法

(三)获得的劳动观念以及对职业影响的判断

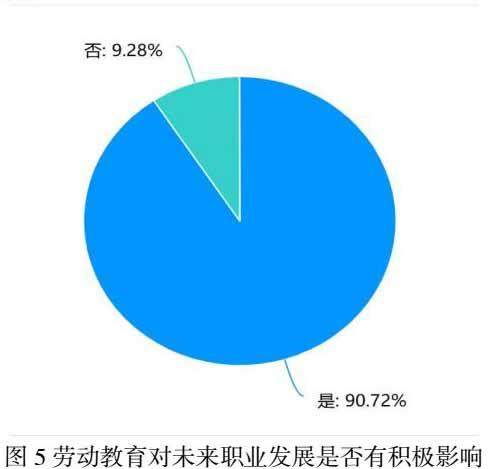

问卷中关于“参加劳动教育是否对个人未来职业发展是否有积极影响”,90.72%的学生坚定地认为参加劳动对自己未来的职业发展有积极影响,9.28%的学生认为参加劳动教育对未来职业发展没有积极影响。由此可见,S校劳动教育课程体系中的劳动元素的渗透与专业学习较为吻合,契合度较高,融入方式合理,符合学生发展需求以及人才培养定位。

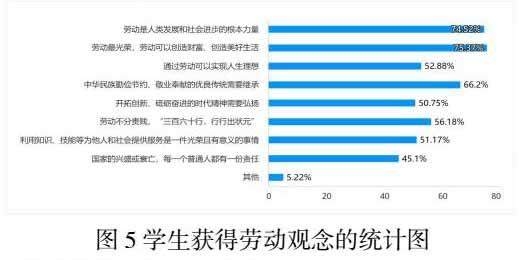

此外,根据《大中小学劳动教育指导纲要(教材〔2020〕4号)》文件中“劳动观念”的内容,梳理出了8项劳动观念,其中认为“劳动最光荣,劳动可以创造财富、创造美好生活”的学生人数占比75.37%;认为“劳动是人类发展和社会进步的根本力量”学生占比74.52%;认为“中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统需要继承”的学生人数占比66.2%,详细见下图。

(四)形成的劳动品质和习惯

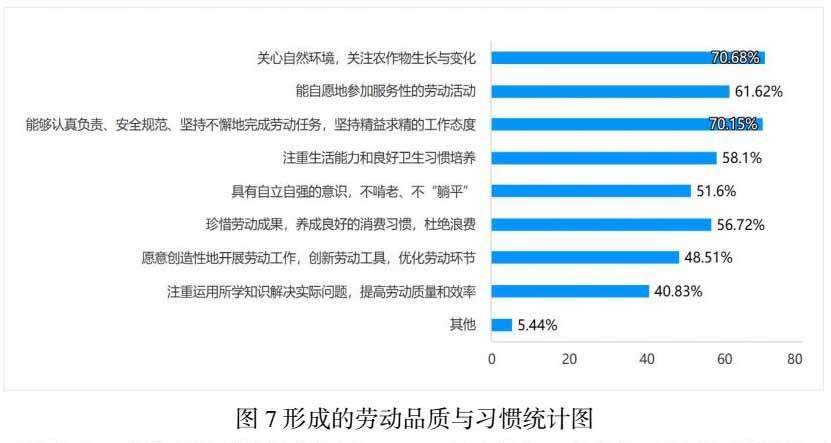

基于学生参加劳动教育的途径,分析梳理了8条劳动品质和习惯,其中形成“关心自然环境,关注农作物生长与变化”的劳动品质学生占比70.68%;形成“能够认真负责、安全规范、坚持不懈地完成劳动任务,坚持精益求精的工作态度”的劳动品质学生占比70.15%;形成“能自愿地参加服务性的劳动活动”的劳动习惯的学生占比61.62%,详见下图。

由此可以发现,学生通过“三课联动,劳动教育”课程的实施,提升了职业劳动素养,形成了与专业相关的良好劳动品质与习惯,增强了增强职业认同感和劳动自豪感。

三、S校劳动教育实施成效与不足

本文主要通过对学生开展的“劳动教育效果评价调查问卷”,学生第二课堂成绩单检查情况,分析与总结以下成效与不足。

(一)实施成效

1.劳动教育课程体系建立,劳动教育类型开展全面

学校建立“三课联动,劳动教育”体系,将劳动教育归纳为劳动思想教育、专业技能劳动、日常生活劳动及服务性劳动四个模块,建立“劳动实施清单”。通过问卷调查学生参与劳动实践的方式,了解到100%%的学生均通过第一、二、三课堂有序开展劳动教育。首先“第一课堂”的公共基础课、专业课的劳动教育,开展劳动理论思想教育、专业技能劳动实践;通过课外“第二课堂”的社团活动、文化主题活动,开展日常生活劳动实践、专业技能劳动实践和服务性劳动实践;通过“第三课堂”的志愿者服务活动,开展服务性劳动实践和专业技能劳动实践。基于此,说明劳动教育类型开展全面,学生都能全方位地参与到不同类型的劳动实践中。

2.劳动教育思想深入,正确的劳动观念与认知基本形成

“立德树人”是高职院校培养学生的根本目标,通过劳动教育可以培养学生的劳动习惯,激发学生的劳动热情,创新学生的劳动技能。S校充分重视劳动教育的作用和功能,因此将其纳入各专业人才培养方案中,单独设置课时与学分,开展劳动思想理论教育、专题讲座、案例分析等系列活动,帮助学生梳理正确的劳动观念和认识。通过调查问卷发现,94.8%的学生都认为“劳动最光荣,劳动可以创造财富、创造美好生活”、“劳动是人类发展和社会进步的根本力量”、“中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统需要继承”等正确的劳动观念,说明绝大多数的学生都树立了正确的劳动观念和职业认知。

3.“劳动+专业”融合较好,学生劳动知识与技能明显提升

高校劳动教育“专业+”,是专业教育实现育人目标的有效路径[3]。S校在第一课堂的专业课上,有目的、有计划地引导学生开展技能实践操作,例如制作手工作品、设计活动方案、录制教学视频等。同时在第二课堂中,学校学工部门、团委有目地开设专业相关社团,开展与职业相关的社团活动,例如手抄报活动、“以劳育美”手工创意活动,增强了职业认同感和自豪感。此外,结合幼儿园教师岗位需求,培养学生的社会科学知识和人文素养,校内实训基地创设了“三味‘蔬’屋”种植园地,帮助学生关注农作物生长与变化,熟悉本土自然环境培育与开发。第三课堂,通过“三下乡”、“六一”儿童节志愿者服务活动等,让学生走进乡村、社区、幼儿园,利用自身专长,推广普通话、协办六一活动等,促进专业成长。

(二)不足之处

1.师资队伍待加强,学生劳动教育指导不及时

学校教师的劳动教育教学水平直接影响到学生吸收劳动教育学问的有效性,学生能否拥有正确的劳动教育价值观念,在平日里的学习中能否得以贯彻运用,教师领导能力的作用不可小觑[4]。但劳动教育的指导教师(辅导员、班导师、学工部门老师)缺乏相关的培训与制度培训,因此劳动教育过程中缺乏专业、及时的教师指导。此外,劳动教育开展过程中的材料(照片、视频、文字、记录等),指导老师评价不敏感、引导不及时,材料收集、汇总较困难。

2.评价体系待完善,学生劳动教育评价不全面

劳动教育评价体系的建设对于推动学生劳动教育发展水平具有深刻的影响作用,良好的评价体系能够及时反馈学生劳动教育水平,改善学生不规范的劳动教育理念。但是,据调查发现,目前S校尚未形成完善的评级机制。基于当前“三课联动,劳动教育”的课程体系,需要进一步构建课内与课外、过程与成果、师评与互评相结合的评价方式,将专业实践活动纳入考核评价体系,根据劳动项目不同的难易度及重要度设置相应的比例及权重,利用数字化教学平台创建学生“劳动档案”,记录学生各项劳动实践项目完成进度、成果展示、考核评价成绩等内容,以健全评价体系,保障课程实施成效。

3.线上课程资源待开发,学生劳动教育学习方式较传统

据调查发现,目前劳动教育的课程资源主要来源于传统的课堂与实地场所,学生学习劳动知识与技能容易受到时间和空间的限制,学习的内容来源较单一。此外,劳动教育的成果仅限于新闻、口耳相传,未形成教学成果案例、线上教学资源等多种形式,限制了其辐射性和引领性。为解决以上问题,学校应支持采取线上与线下融合的方式,拓宽劳动课程资源的开发领域与应用平台[5]。例如制定线上数字化课程资源建设计划,以互补性、高水平、精品化为宗旨,发掘含有地域特色文化的资源,形成可示范、可共享的高水平数字化精品课程体系。

参考文献

[1]李文俊.新时代大学生劳动观培养研究[D].沈阳:辽宁大学,2021.

[2]张威.新时代高校劳动教育的价值意蕴及实践路径研究——基于立德树人的视角[J].科教文汇,2022(6):44-47.

[3]陈池.高校劳动教育要坚持专业引领[N].中国教育报.2022.02(2)

[4]王雍华,葛丛栩,吕芳萍.应用型本科高校劳动教育实施现状的个案研究——基于S校艺术类专业本科生的问卷调研[J].现代商贸业,2024(7):140-141

[5]纪海龙,王小红.走向深度创新:新时代劳动教育课程资源开发的目标、内容与实施[J],新课程评论,2023.12(3):21-23

作者简介

高原(1992—)女,重庆永川人,硕士研究生,讲师,主要研究方向:学前教育。

刘一春(1993—)女,四川内江,硕士研究生,讲师,主要研究方向:学前教育。

卢玲(1986—)女,重庆巴南人,硕士研究生,副教授,主要研究方向:学前教育。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号