- 收藏

- 加入书签

文物的舞蹈活化

——评舞蹈《说唱俑》

摘要:文物是时代的象征,借助不同的艺术形式呈现出多样的艺术形象。舞蹈作为富有表现力的艺术形式,用舞蹈艺术实现文物活化,既能体现历史文化价值,又能在动态的视觉效果中传播中华优秀传统文化的审美与思想。由成都市文化艺术学校创作的男子群舞《说唱俑》成为今年舞蹈业内的一大亮点,其以四川博物馆馆藏文物为载体,以舞蹈为艺术形式,将古今文化相融,活化了巴蜀文化遗产,彰显了巴蜀文化魅力。本文将从舞蹈《说唱俑》的艺术原型、艺术创新、艺术价值三方面展开而论,探讨文物舞蹈活化的意义。

关键词:说唱俑;文物;舞蹈活化

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视历史文化遗产的保护和传承工作。习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时强调:“我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。”[1]为落实这一重要指示精神,中国国家博物馆于2020年全面启动馆藏文化活化工程。各种以文物为载体的艺术形式纷纷出现,从《国家宝藏》《如果国宝会说话》等一系列文博类节目的出现,再到《只此青绿》《唐宫夜宴》等舞蹈作品的走红,掀起了一股“文物热”,通过艺术的呈现,让越来越多的群众愿意走进博物馆,喜欢并主动去了解中国优秀的传统文化,这不仅为传统文化注入新活力,得以更好地传承和保护,也为构筑文化自信带来了坚定的力量。

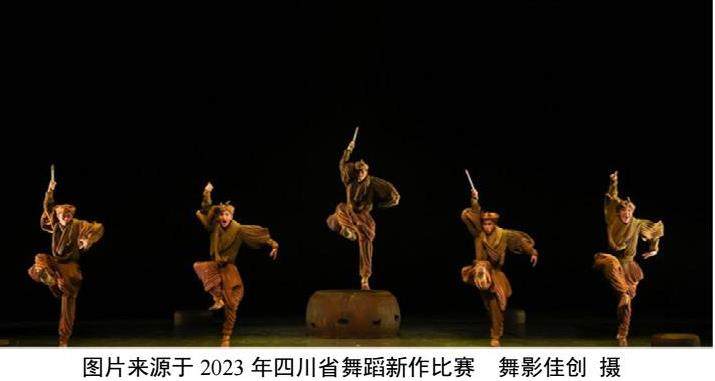

由成都市文化艺术学校推出的男子群舞《说唱俑》成为今年舞蹈业内的一大亮点,它不仅入选了第十四届全国舞蹈展演,参与了第十三届“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动,还获得了2023年四川省舞蹈新作比赛的表演二等奖。其以四川博物馆馆藏文物为载体,以舞蹈为艺术形式,将传统文化与流行元素相结合,实现了文物的活化,用舞蹈把击鼓说唱俑带到了观众面前,让观众直观感受到巴蜀文化独有的魅力和底蕴。

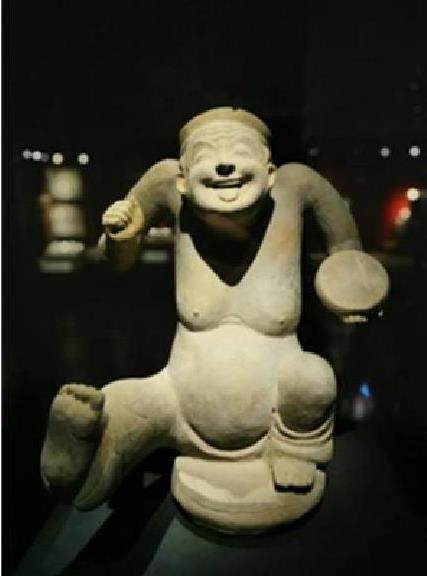

一、《说唱俑》的艺术原型——东汉击鼓说唱俑

“俑”是中国古代用于陪葬的偶人,其种类繁多,造型各异,以陶俑最为常见。“俑人”亦称“俳优”,早在春秋战国时期就已经出现,主要娱乐对象为君主,为其排忧解乏。[2]到汉朝由于经济的繁荣,成为民间艺术,表演形式多种多样。

《说唱俑》的艺术形象取材于东汉时期的击鼓说唱俑,出土于四川成都天回山东汉崖墓,现藏于四川省博物馆。它是艺术家以写实手法刻画出一位正在进行说唱表演的艺术形象。说唱俑是中国古代表演滑稽戏的俳优造型,具有诙谐、幽默的特点,多为一人说唱,以小鼓击节伴奏。[3]以蹲坐在地,伸头耸肩,塌腰撅臀,跷脚为基本形态,左臂挟圆形扁鼓,右手执槌敲击,表情眉飞色舞,开怀大笑,额头皱纹层层叠出。俑人形体夸张,头大身小,躯体粗短,头戴一顶旋纽的尖顶小软帽,上身赤裸,下身着一条浅裆长裤,微微露出臀部,塑造得十分滑稽。击鼓说唱俑由于蜀地的地理优势,融合了当地文化,被称为汉朝第一俑。其散发的独特艺术魅力,不仅受到众多欣赏者的喜爱,同时也为广大艺术家提供了丰富的创作素材。

舞蹈作品《说唱俑》就是通过这件雕塑作品对说唱俑的艺术形象进行塑造。编导模拟说唱俑的基本形态,并巧妙运用在舞蹈表演当中,深度还原了雕塑作品原有的静态造型。作品开始时,五位演员一一亮相,蹲站在大鼓上,塌腰撅臀,左臂挟扁鼓,右手不断地挥动鼓槌,嘴巴始终张开,面部表情憨态可掬。在舞蹈服饰上,不难看出编导的用心。服饰保留了说唱俑头戴巾帻、袒胸露腹的原始造型,宽大的裤子,灰土色的样式,显得演员笨重矮小,比例失调,且舞俑本是雕塑陶制品,工匠为了突出质感,在裤子上用线刻的方法表现出十数道横向的褶子,编导在设计服装时也注意到了这一点,细心地在服装上设计了大量螺旋纹缠绕全身,以达到突出雕塑线刻的艺术效果,同时在演员的表演过程中,服装随动作的幅度抖动,尽显说唱俑大肚肥臀的滑稽姿态。在舞美上,编导运用昏暗的黄色调灯光,清晰准确地打在演员身上,加重服饰色调的同时,又模拟了博物馆馆藏文物的环境,似乎演员此刻就是博物馆展柜中的文物。从形态的模拟到服饰的考究,再到舞台灯光的运用,《说唱俑》完美复刻了东汉陶俑原始的静态形象,仿佛千年前东汉说唱俑穿越时空来到了舞台上。

图片来源于2023年四川省舞蹈新作比赛 舞影佳创 摄

二、《说唱俑》的艺术创新——多种元素的碰撞

1.舞蹈与戏曲的融合

四川是戏曲大省,同时也是川剧的发源地。作品《说唱俑》在运用了舞蹈艺术形式的基础上,还融入了戏曲的元素,将舞蹈与戏曲巧妙地融合,展示了四川戏曲文化的魅力。编导在编排过程中,脚下的步伐运用了戏曲表演程式中的经典步伐——矮子步,这一步伐常用于丑角表演。在作品中,矮子步不仅有助于人物塑造,还起到了队形流动的效果,右臂的甩棍配合着脚下灵活多变的前踢步,使得俑人之间的互动充满趣味性。一切都合乎情理,玩味十足,精彩绝伦地呈现出俑人“扮丑”、逗人嬉笑的形象。

2.古典舞与街舞的碰撞

《说唱俑》在舞蹈语汇上有着显著的创新点。其将古典舞与街舞Locking相结合,采用了大量的街舞的动作语汇,手执鼓槌做出指、敲、甩、挠等动作,将说唱俑动作夸张、滑稽的一面刻画得细致入微。《说唱俑》用古代陶俑的形象跳着街头的舞蹈,用街舞的艺术形式赋予了陶俑以崭新的面貌展现在舞台上,是一种当下极具观赏性的文化传播,使得中国传统文化以一种古老又年轻的有趣的形式呈现在观众面前,同时又是传统文化和流行元素的碰撞和融合,更好实现了传统文化的传承和创新。

3.四川方言说唱与传统民乐的结合

极具地域特色的舞蹈音乐能让观众快速进入到作品的意境中。《说唱俑》在舞蹈音乐上将四川方言说唱与传统民乐结合,直接表现了巴蜀文化的特点。作品的音乐旋律以中国传统民族打击器乐的锣鼓为主,弦乐为辅,演奏出欢快、热情的音律,营造了欢天喜地、锣鼓喧天的气氛,并融入四川方言的说唱,“幺儿”“婆娘”“爪子”等都是巴蜀市井人民耳熟能详、津津乐道的词句。使作品妙趣横生的同时,引发观众共鸣,向观众展现了四川人民心胸豁达、积极向上的生活态度,是四川人民乐观精神的延续。

三、《说唱俑》的艺术价值——以舞蹈为艺术形式的文物活化

1.满足了人民群众对探索中华优秀传统文化的强烈需求

近年来,参观博物馆已然成为人们的一种生活方式,它是人们文化休闲的重要场所,也是追求美好生活的重要印记。我国博物馆不断在加强文化价值的挖掘阐释,目的都是为了传承弘扬中华优秀传统文化,坚定文化自信。我国博物馆事业的日趋繁荣,证明了人民群众对探索中华优秀传统文化的强烈需求。文物具有保存性与静态性,舞蹈所具有的表现性能更好地展现出文物的生命力和时代性。《说唱俑》以四川博物馆文物为原型,以舞蹈为艺术形式对文物进行活化,既使观众们窥探到东汉说唱俑的原貌,也在一定程度上传播了巴蜀文化,满足了人民群众对探索中华优秀传统文化的强烈需求。

2.延续了舞蹈工作者“让文物活化”的使命

中国博物馆事业的繁荣为中国舞蹈艺术创作的发展提供了新路径和重要支持。文物和文化遗产承载历史,传递着某一年代的中国故事,是不可再生的优秀文明资源,同时也是舞蹈创作取之不尽、用之不竭的宝库。文物保护与舞蹈艺术从根本上都是以坚定文化自信,构筑中国精神为使命,两者同频共振,协作共赢。如果说考古学家、历史学家完成的是博物馆静态的材料的研究和提取,那么舞蹈工作者就应关心如何让舞蹈“走出”博物馆,让静态文化以舞蹈创作的方式复现、活化和再创造。《说唱俑》以更加开放的思维,将传统文化与现代艺术相结合,用舞蹈艺术活化了陶俑,延续了舞蹈工作者“让文物活化”的使命,是当下舞蹈创作的又一重大探索。

3.实现了舞蹈与博物馆的跨界合作

《说唱俑》中陶俑穿越得直接,用现代的呈现方式赢得了观众的认同。作品不仅关注到了静态文物的形象特征,在舞蹈动作上又有合理性的思考和创新,将古典舞与街舞结合,使得文物以更加年轻化、时尚化、大众化的姿态呈现在观众眼前。通过将文物、服饰、音乐等文化元素置入不同的时空与情景,建立起当代人与古人的隔空对话,让陶俑承载的深厚文化底蕴在舞台上生动地展现出来,使观众不仅感受到民族文物文化的魅力,同时领略到舞蹈这一艺术形式的内涵与意义。

结论

艺术的感染力具有相通性,无论是陶俑还是舞蹈,都是把欢乐带给大众。《说唱俑》的成功并非偶然,它的出现拓宽了舞蹈创作者的视野,是一部立足于活化巴蜀文化遗产,彰显巴蜀文化魅力的优秀舞蹈作品,向全国乃至世界传达了四川人从古至今的乐观、包容、开朗的性格特质。从历史长河走来的中华民族,带着精彩的故事和回忆,满怀自信地走向今天,迈向世界。如何借助舞蹈这一艺术形式,用现代的眼光让文物活起来,让历史说话,并达到文物故事与舞蹈艺术完美地契合,这仍有许多值得舞蹈工作者探索和思考之处。

参考文献

[1]习近平在中央政治局第二十三次学习时强调 建设中国特色中国风格中国气派的考古学 更好认识源远流长博大精深的中华文明.新华网,2020.

[2]刘兰兰.成都地区“说唱俑”艺术特征浅析[A].今古文创,2021(25).

[3]击鼓说唱陶俑.中国国家博物馆.

[4]秦哲.盛世的余音——乐舞俑到汉代乐器的巡礼.群文天地,2012(08).

[5]雷睿.彰显巴蜀文化风采,再现古代乐舞精华——评男子群舞《说唱俑》,川观新闻.

[6]辛天游.击鼓说唱俑.少儿国学,2022(01).

注:

[1]习近平在中央政治局第二十三次学习时强调 建设中国特色中国风格中国气派的考古学 更好认识源远流长博大精深的中华文明.新华网,2020.09.

[2]刘兰兰.成都地区“说唱俑”艺术特征浅析.[A].今古文创,2021(25).

[3]击鼓说唱陶俑.中国国家博物馆.

作者简介:蒋依婷(2001-),女,汉族,湖南永州人,四川音乐学院舞蹈学院23级在读研究生,硕士学位,专业:舞蹈,主要研究方向:舞蹈教育与教学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号