- 收藏

- 加入书签

古诗词艺术歌曲《青玉案·元夕》的音乐分析与演唱诠释

摘要:古诗词艺术歌曲《青玉案·元夕》是南宋著名词人辛弃疾的代表作之一,由李砚先生根据原词谱曲,配以现代作曲技法,以艺术歌曲的形式展现其独特的艺术魅力,被后世广为传唱。本文旨在对该歌曲进行深入的音乐分析与演唱分析,以更好地理解和展现音乐与文学双重价值。通过探讨辛弃疾的创作风格、诗词内涵以及歌曲的曲式结构、旋律调性和伴奏织体等音乐元素,并结合演唱实践,对咬字吐字、气息运用和情感处理等方面进行分析,旨在全面展现《青玉案·元夕》的艺术魅力。

关键词:古诗词艺术歌曲;《青玉案·元夕》;音乐分析;演唱诠释

一、辛弃疾生平及其创作风格

辛弃疾,字幼安,号稼轩,南宋时期著名的文学家、将领,同时也是一位杰出的词人。辛弃疾有“词中之龙”之称,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。他生于富贵之家,家庭背景深厚,这样的家庭背景为他提供了良好的文学氛围和教育资源,使得他从小就展现出出色的文学天赋。

辛弃疾的创作风格多样,以豪放为主调,同时融入婉约派的细腻情感,展现出高超的艺术技巧与鲜明的特色。他善于创造宏大的意境,通过生动的描绘和丰富的想象,将读者带入一个充满豪情壮志的世界。他的词中充满了对国家和民族命运的关切,对人民疾苦的同情,以及对理想社会的追求,表现出强烈的爱国主义精神和人文关怀。此外,辛弃疾在词的形式和技巧上也有所创新。他打破了传统词的格律束缚,尝试运用不同的句式和韵脚,使词作更加自由灵活,富有变化。这种创新精神使得他的词作在南宋词坛上独树一帜,成为后世词人学习的典范。

二、宋词《青玉案·元夕》的创作背景及诗词内涵

《青玉案·元夕》是辛弃疾南归临安之后,深受当地元宵节热闹景象所启发而创作的。辛弃疾一生都心系国家与民众福祉,他在担任南宋官员期间,曾向宋孝宗提出过有关北伐的战略思想,然而迫于现状,他的努力最终化为泡影,并遭到了弹劾和贬谪的厄运。正是在这样的背景下,辛弃疾创作了《青玉案·元夕》,通过描绘元宵节的热闹场景,反衬出他内心的孤独与落寞,同时也表达了他对国家和民族的深深忧虑。

词的上阕“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”描绘了东风吹拂下,千树银花璀璨绽放,犹如漫天繁星洒落如雨。华美的马车满载香气穿梭于街道,凤箫之声悠扬飘荡,明月如玉壶般缓缓西移,龙灯鱼灯交相辉映,营造出了一番元宵节夜晚的喧嚣与热闹。相较之下,词的下阕“蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”则聚焦于人物描绘:美人头戴金饰,笑语盈盈,在人群中穿梭,留下迷人的身影。而在这喧嚣的场景中,词人却在寻找着某个人,千百度寻觅后,突然发现在灯火阑珊处,她静静地伫立,给人一种清冷而超脱的感觉。

通过对上下阕的对比,我们可以发现两者之间存在鲜明的反差。上阕热闹喧嚣,而下阕则显得冷清寂寥。这种反差不仅体现在场景描写上,更在于词人所要表达的情感与意境。词中的“那人”站在灯火阑珊处,给人一种超然物外的感觉,她不与世俗同流合污,独自守护着内心的纯净与高尚。这种形象的塑造,既是对词人自身境遇的写照,也是对人生理想境界的追求与向往。

三、艺术歌曲《青玉案·元夕》的音乐分析

1.曲式结构

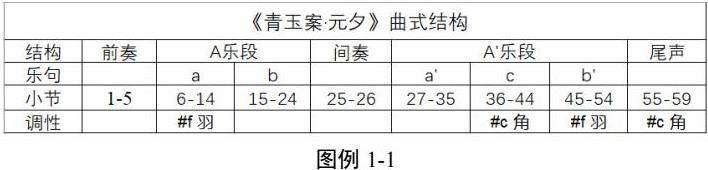

艺术歌曲《青玉案·元夕》巧妙地将古典诗词与现代作曲技法相结合,通过偏现代的和声走向,赋予作品独特的韵味。该作品在结构上采用再现单二部曲式,整体共59小节,由前奏、A 乐段 (a+b)、间奏、A'乐段(a'+c+b')以及尾声组成(见图例1.1)。整首作品以柔板慢速呈现,情感表达抒情柔美,七声民族调式,调性为#f 羽七声雅乐,节拍为4/4拍,营造出一种古典与现代完美融合的音乐氛围。

2.旋律调性

艺术歌曲《青玉案·元夕》旋律线起伏稳定,乐句中音符跨度较小,听众能清晰的感受到作品意境美。歌曲整体旋律与古诗词中的声调、语境、韵律完美的融合到一起,在演唱《青玉案·元夕》时,能够推动演唱者在不知不觉间感受到作者心境上的变化和情感的变化,帮助演唱者能够更好的演绎出这首古诗词艺术歌曲的深层次情感。

作品采用了#f羽雅乐七声调式,其独特之处在于调式和调性的巧妙变化。作者在创作过程中不仅展现了深厚的民族特色,还巧妙地融入了西方现代作曲技法。整首歌曲的调性稳定,仅在接近尾声时有所变化,具体表现为由#f羽转至其同宫系统调#c角。虽然歌曲并没有结束在#f羽调上,而是以#c角调结束,但这并不妨碍其传递出余音绕梁、回味无穷的美妙感觉。

3.伴奏织体

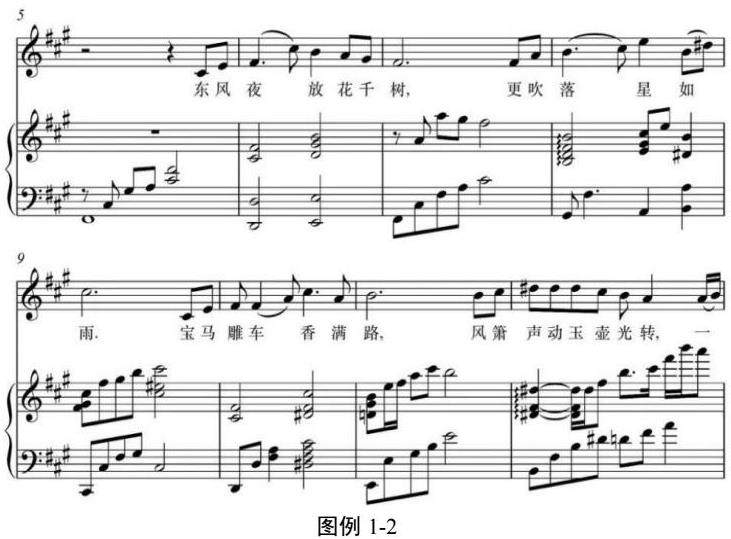

艺术歌曲《青玉案·元夕》的两个段落情绪发展变化与对比鲜明,具有强烈的空间感,生动形象地再现了词中描述的景象与蕴含的情感。A乐段的前半部分织体主要由柱式和弦与分解和弦组成,以二分音符为基础,随后加入八分音符。伴奏织体由宽阔的大线条逐渐过渡到密集的小线条,整体音乐氛围保持舒缓平稳,初次展现了元宵节灯火辉煌、热闹非凡的盛况。后半部分的伴奏织体变得更加密集,为了凸显人物内心的激动情绪,高音区增加了琶音,左手的八分音符变为了更加密集十六分音符的分解和弦,大大提升了旋律的流动性,将音乐推向一个小高潮。这里的十六分音符变化,就像词人内心的波澜起伏,最终归于平静。这一乐段不仅利用民族调式增添了音乐色彩,还在和弦上运用了离调,使伴奏织体更为丰富、更具艺术性,这种处理方式使得音乐更能生动地表达歌词的情感与意境(见图例1.2)。

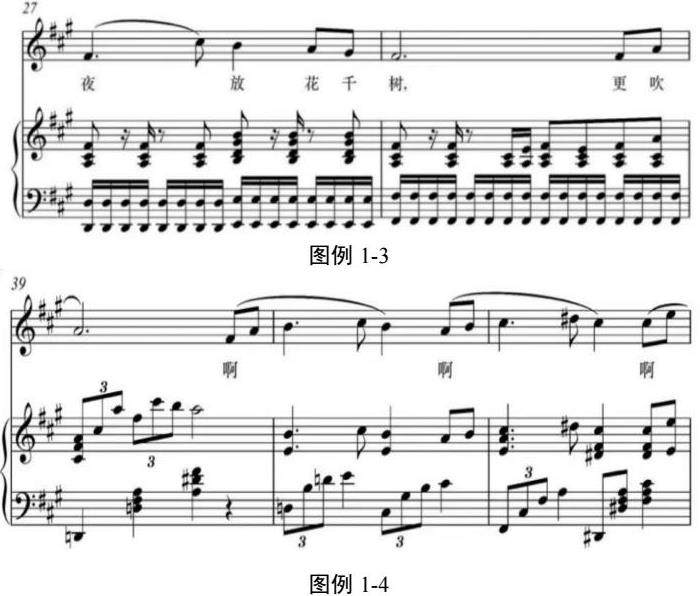

A'乐段的伴奏织体,其前半部分延续了间奏部分的演奏模式。左手弹奏八度进行的和弦根音,密集的伴奏音型赋予音乐强烈且突出的音响效果,深刻展现了词人内心涌动的情感暗流。右手则以十六分音符贯穿的柱式和弦为主,不同于乐曲之前的常规节奏,它出现在弱拍上,形成了每两个单位为一拍的和声节奏,与左手的重音相互呼应,赋予了音乐强烈的动感(见图例1-3)。这一部分再次刻画了节日中欢声笑语、充满欢乐的热烈氛围,生动地描绘了“元宵佳节的热闹景象,并赋予了音乐鲜明的现代感。到了乐段的后半部分,音乐情绪延续了前半部分的激昂与激动,通过加入连续的三连音,这一部分的演奏以更加不稳定、更具波动性的音型来刻画词人此时内心跌宕起伏的情绪,使整个乐段充满了丰富的情感表达(见图例1-4)。

四、艺术歌曲《青玉案·元夕》的演唱诠释

1.咬字吐字与发音

演唱本作品时咬字与吐字处理对作品的音乐韵味表现有着重要意义。在歌词“东风夜放花千树”中,其字头依次为:东(d)、风(f)、夜(y)、放(f)、花(h)、千(q)、树(sh)。在演唱时,字头需准确清晰且发音轻巧,因为声母的发声对咬字的清晰度有着直接影响。而字腹与字尾分别为:东(ong)、风(eng)、夜(e)、放(ang)、花(ua)、千(ian)、树(u)。演唱字腹和字尾时,字腹需饱满有力,因其持续时间较长,也最容易展现共鸣效果;同时,字尾务必归韵到位,字腹和字尾的发声动作对咬字的正确性有着直接影响。

在演唱这首歌曲时,我们不仅要把握咬字行腔的要点,还需注重与古诗词原本的格律美相结合,例如通过运用平仄声来演唱以及正确处理重音,能更好地体现古诗词的韵律美。以 “宝马雕车香满路”为例,其声调为“仄仄平平平仄仄”。因此,在演唱“宝马”二字时,声调应略收;而演唱“雕车”二字时,声调则适当上扬,这种声调的对比使情感表达更具层次感,从而更好地引出 “香满路”。此外,重音的处理也尤为关键,正确处理重音可以更准确地传达古诗词的意境和情感,使演唱更加生动传神。

2.气息的运用

在歌唱过程中,运用的气息至关重要,呼吸为歌唱提供了动力源泉。正确吸气并巧妙运用气息,是达到“以气找字”、“出声先出气”效果的关键。通过采用腹式呼吸法,找到声音的支撑点,使气息的运用恰到好处,从而让声音呈现出流畅、连贯、圆润、饱满且收放自如的状态。

《青玉案·元夕》作为中国古诗词艺术歌曲,演唱时在气息的控制上十分讲究,且整体演唱速度相对比较缓慢,因此需要强大的气息作支撑。例如“宝马雕车香满路,凤箫声动玉壶光转,一夜鱼龙舞。”这句,旋律走向相对平稳,描绘美丽街景突出的是叙述感,所以在吸气时不需要吸的过多以免造成腔体僵硬,影响叙述的流畅性,而应轻轻吸气,保持腰腹对抗向下的力量,维持适中的力度。再例如“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”这句,作为歌曲的副歌部分将情绪引入高潮,根据笔者的实践发现,此时气息要积极运作不能懈怠,借助横膈膜的支撑保持气息的流动,在长时值的高音处,需要额外增加腰腹的力量,以保持声音的高位置和腔体的开放状态,从而确保音乐的连贯性和舒展性,更好地表达歌曲的音乐情绪。再例如歌曲后面的二次高潮部分的五句大连线“啊”,此时音高和力度逐渐递增,需要逐渐加深气息来推动。在每次换气后,迅速将气吸到底,反射在横膈膜上形成对抗的力量,吐字时要以气带字均匀吐出,同时保持腰腹力量的稳定。通过气息的推动使大连线乐句完整,最终将整首歌曲的情绪推向最高潮(见图例1-5)。

3.情感处理与表达

情感是歌曲作品的本源,情感处理不到位,演唱就会失去意义。在演唱这首歌曲时,要深入理解诗词的内涵和情感,通过声音和表演来传达出词人的孤独、忧国之情以及对理想追求的执着。同时要注重情感的层次感和细腻度,使演唱更加感人至深、引人入胜,通过面部表情、肢体语言等方式来辅助表达情感,使演唱更加生动形象和具有感染力。

在演唱《青玉案·元夕》时,还需特别关注歌词中的意象与情感表达。词中描绘的元宵夜灯火辉煌、人声鼎沸的场景,与词人内心的孤寂、落寞形成鲜明对比。演唱者应通过声音的起伏变化,将这种外在的繁华与内在的孤独进行对比呈现,从而更深刻地展现出词人内心的复杂情感。而高潮部分往往是情感表达最为强烈、音乐元素最为丰富的部分,在演唱时应充分运用气息和声音的控制将情感推向顶峰,使听众能够深刻感受到词人内心的激昂与执着。在演唱结束后的尾声部分,演唱者应注重情感的延续和声音的渐弱处理,使歌曲在听众心中留下深刻的印象,同时也为整首歌曲画上一个完美的句号。

结语

古诗词是我国传统文化的瑰宝,每一首古诗词都有其独特的艺术魅力。艺术歌曲《青玉案·元夕》便是一个杰出范例,作曲家李砚将古诗词的典雅与现代音乐元素相结合,不仅展现了深厚的民族特色,还巧妙地融入了西方现代作曲技法。

李砚用流畅抒情的旋律,再现了词人辛弃疾内心对国家和民族的深深忧虑之情。为了更好的演绎作品的音乐内涵,演唱中要把握汉语的“咬字行腔”特点,与古诗词原本的格律美相结合,利用强大的气息作支撑,同时要注重情感的层次感和细腻度,通过声音和表演来准确诠释这首古诗词艺术歌曲的代表作品。

参考文献

[1]付娆.中国古诗词艺术歌曲的意境美与演唱探析——以《青玉案·元夕》为例[J].大众文艺,2024,(04):79-81.

[2]董天晨,张蓉.浅析中国声乐作品中的美学特征——以《青玉案·元夕》为例[J].中国音乐剧,2023,(06):53-57.

[3]闫畅.古诗词艺术歌曲《青玉案·元夕》艺术风格与演唱技巧的探析[J].黄河之声,2022,(24):136-139.

作者简介:石冰儿(2003-),女,汉族,广东汕头人,广州工商学院音乐学院,21级在读本科生,学士学位,专业:音乐表演,研究方向:音乐。

通讯作者:苏洋。

课题项目:2021年度广东省本科高校线下一流本科课程——《声乐》(粤教高函(2022)10号)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号