- 收藏

- 加入书签

基于数值模拟的南京市某边坡稳定性分析及治理方案设计

摘要:以南京市某边坡为研究对象,根据边坡的地质特征,分析了边坡的失稳机理。并基于有限元软件,建立边坡数值计算模型,模拟边坡在天然状态、降雨及地震工况下的稳定性。首先,在天然状态和降雨工况下,计算得到边坡的安全稳定系数分别为1.05和0.98,说明边坡处于欠稳定、不稳定状态,且降雨可以降低边坡的稳定性。同时对比分析了不同组合工况下边坡的稳定性和动力响应。结果表明,在降雨和地震的共同作用下,指出边坡可能发生滑坡的薄弱位置,提出治理方案与措施,为同类工程提供参考。

关键词:边坡;失稳机理;数值模拟;稳定性分析;锚杆;挡土墙

Abstract: The paper takes a slope in Nanjing as the research object. According to the geological characteristics of the slope, the instability mechanism of the slope is analyzed. And based on finite element software, a numerical calculation model is established to simulate the stability of the slope under natural conditions, rainfall and earthquake conditions. First, under the natural state and rainfall conditions, the calculated safety and stability coefficients of the slope are 1.05 and 0.98, respectively.

The results indicate that the slope is in an unstable state, and rainfall can reduce the stability of the slope. At the same time, the stability and dynamic response of the slope under different combined working conditions are compared and analyzed. The results show that, under the combined action of rainfall and earthquake, the weak position of the slope where landslides may occur is pointed out, and the treatment plan and measures are put forward which provides reference for similar projects.

Keywords: slope; failure mechanism; numerical simulation; stability analysis; anchor; retaining wall

0 引言

随着城市建设的高速发展,工程建设中遇到边坡的数量和规模日益增多,其相关地质灾害也给工程建设、周边居民的生活和财产造成巨大的影响。因此,对边坡进行加固和管理是十分必要的[1]。

边坡失稳是内外动力共同作用引起的,影响边坡的稳定性的主要因素是:岩土层的抗剪强度、形态、降雨、地震及人类活动等[2]。目前,边坡失稳的研究主要集中于分析降雨和地震条件下边坡的稳定性及失稳机理[3-5]。乔文号等人通过数值模拟对大永高速公路老南瓜塘边坡的失稳机制进行了研究,认为雨水入渗降低边坡的抗滑力进而诱发滑坡[4];祁生文认为地震边坡失稳破坏是地震惯性力和地震产生的超静孔隙水压力共同作用的结果[6];杜文杰等人认为在地震作用下滑坡表现为累积-触发效应,并不是下滑带前缘、中部、后缘同步破坏[7]。上述研究成果揭示了降雨和地震作用在边坡治理中具有一定的重要性。因此,本文通过开展南京市某边坡的工程地质勘查和数值模拟:首先,根据地质条件分析了边坡的失稳机理;然后,通过有限元软件计算分析其在天然状态、降雨和地震及耦合条件下的稳定性;最终,提出治理方案,为同类边坡治理提供经验。

1 工程概况

边坡位于南京市雨花台区,软件大道和尤家凹九年一贯制中小学以南,绕城高速以北,凤台南路以东,西春路以西。

1.1 地形地貌

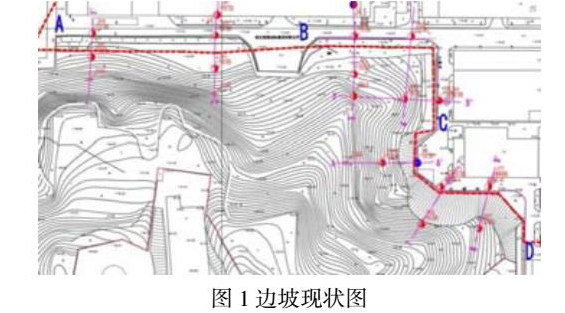

边坡及周边地貌类型为岗地地貌,坡顶最大高程约+50.71m,坡脚高程约+15.30m~+17.30m,勘查区域坡体整体高差约10~25m,坡体整体坡度为20~70°,局部为陡立岩坡,根据边坡现状和特征,将其划分为AB、BC、CD 三段,如图1所示。

1.2 气象条件

南京地区属于北亚热带季风气候区,气候温暖湿润,四季分明,初夏多梅雨,夏季多台风,雨量充沛。据多年气象资料统计,年平均气温为15.3℃,历年极端最高气温40.7℃,历年极端最低气温-14℃;年平均降水量1031.3mm;降雨在时间上分配不均匀,主要集中在6~9 月份,约占全年降雨量的60%左右,冬季降水较少,常出现干旱现象。年平均蒸发量1500mm,全年无霜期237天。

1.3 水文地质条件

边坡位于雨花台区,区内主要河流有南河、秦淮新河等。地下水类型主要为潜水,基岩中为微承压岩溶裂隙水。潜水地下水主要接受大气降水渗透补给,地下水排泄方式以自然蒸发和渗流为主,水位四季有一定变化,并受地形控制,近3~5 年内最高水位位于自然地表下0.50m~1.00m,年水位变化幅度2.00m 左右。在钻孔结束后24小时测得地下水位埋深1.5-4.5m。

1.4 地质构造与地震

地层构造较为复杂,受诸期地质构造运动影响,地质块体发育,岩体破碎,地质块体间接点多,地应力不易集中,地质构造不易积累巨大能量,常以中小震的形式予以释放。据记载,南京历史上地震活动明显受断裂带控制,震中主要集中在断裂交汇部位。再加上新构造运动在本地区相对平静,地震活动总体表现为震级低、强度弱,属于区域相对稳定区。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)以及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版)中相关条文确定设计基本地震加速度值0.10g,抗震设防烈度7度,设计地震分组第一组[8]。

1.5 工程地质条件

岩土层工程地质特征自上而下描述如下

① 杂填土(Q4ml):杂色,结构松散,以黏性土为主,含少量碎石、建筑垃圾,硬质含量约20%,平均粒径约1~3cm,偶见直径约5cm 碎石块,填龄小于10年。该层顶板标高15.53m~34.12m,层厚0.0m~6.00m,场地内普遍分布。

② 粉质黏土(Q4al):灰褐色~灰黄色,土质疏松,以可塑状黏性土为主,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,该层顶板标高17.09m~33.62m,埋深0.3m~0.6m,层厚0.0m~1.7m,场地内局部分布。

⑤-1 强风化砂质泥岩:棕红色、紫红、局部为灰黄色,岩体组织结构基本风化破坏,岩芯呈密实的砂土状,风化不均匀,局部夹中风化硬块,遇水易软化、崩解,属极软岩,岩体基本质量等级为V 级。该层顶板标高15.38m~32.62m,埋深0.0m~6.0m,层厚0.7m~8.0m。

⑤-2 中等风化砂质泥岩:棕红色、局部为灰黄色,泥质结构,层状构造,岩芯呈短柱状及长柱状,锤击声闷、易碎,遇水易软化,属极软岩,岩体较完整,岩芯采取率约80~85%,RQD≈80%,岩体基本质量等级为Ⅳ级。该层顶板标高3.83m~32.12m,埋深0.0m~14.0m,揭示最大层厚15.0m。

2 边坡的失稳原因及分析

2.1 岩性特征

勘查区①层填土层最大厚度厚达6.00m,结构较松散,压实度较差,自身稳定性一般,②粉质粘土为可塑状态,层厚在0.3~1.7m,物理力学性质较差,⑤-1强风化砂质泥岩风化强烈,遇水极易软化,当其饱水时强度降低,可发展成为滑动带,极易导致坡体变形失稳形成滑坡。

2.2 地形地貌特征

边坡位于岗地地貌,场地地形起伏较大,AB段边坡的侧面为临空面,为滑坡地质灾害的形成提供了空间条件。

2.3 地下水及大气降水

边坡所在的南京市地处北亚热带季风气候带,温暖湿润,雨量充沛,降水起着补给孔隙水的作用,强降雨作用下,雨水不断下渗,坡体内水位逐渐抬高,致使土体自重增加,土体的力学性能降低,特别是抗剪强度的降低,导致坡体失稳形成滑坡。

2.4 岩层产状

BC 段为基岩裸露区域,为顺层坡,岩层产状23~32°∠30~35°,且风化强烈,加剧了崩塌滑落风险。

2.5 人工因素

坡脚北侧拟建设尤家凹九年一贯制学校,边坡局部将进行填坡或切坡,降低边坡的抗滑力。

3 治理前边坡稳定性定量分析

利用有限元软件对模拟的工程模型建立二维有限元模型,然后定义不同的材料参数,然后通过软件计算得出应力、应变和是塑性区等结果,再对得到的图形和数据进行分析,然后得出该边坡是否稳定的结论。

3.1计算模型与参数

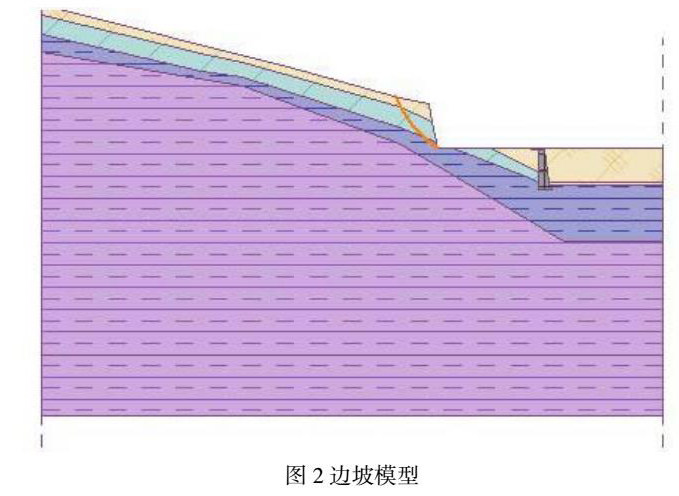

根据勘察资料完全按照边坡实际尺寸建立二维地质模型,如图2所示。

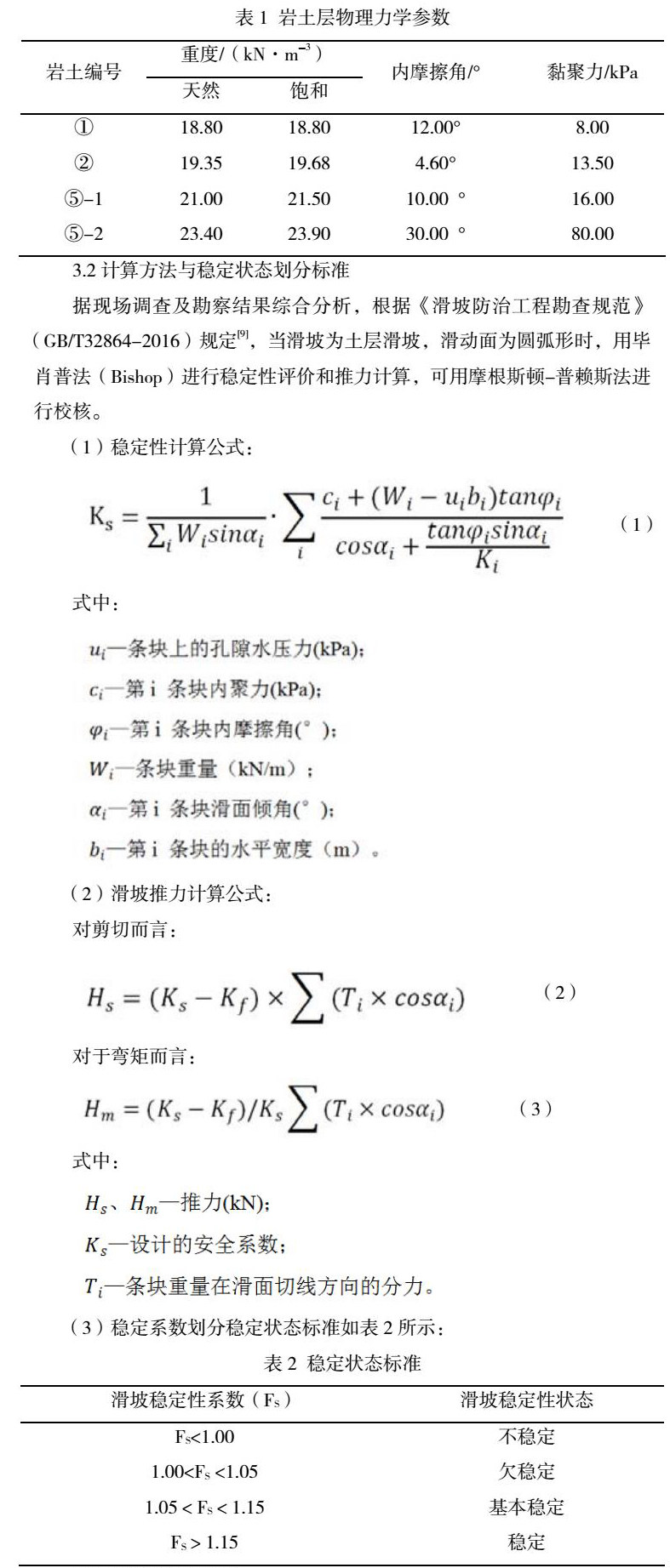

结合现场调查、钻探等成果,并参考有关规范及地区经验,采用的岩土物理力学参数见表1。

3.2计算方法与稳定状态划分标准

据现场调查及勘察结果综合分析, 根据《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016)规定[9],当滑坡为土层滑坡,滑动面为圆弧形时,用毕肖普法(Bishop)进行稳定性评价和推力计算,可用摩根斯顿-普赖斯法进行校核。

(1) 稳定性计算公式:

式中:

—条块上的孔隙水压力(kPa);

—第i 条块内聚力(kPa);

—第i 条块内摩擦角(°);

—条块重量(kN/m);

—第i 条块滑面倾角(°);

—第i 条块的水平宽度(m)。

(2)滑坡推力计算公式:

—设计的安全系数;

—条块重量在滑面切线方向的分力。

(3)稳定系数划分稳定状态标准如表2所示:

3.3 计算工况与荷载

治理区所在的雨花台区赛虹桥街道为地震抗震设防烈度7 度区,设计基本地震加速度值为0.10g,防治工程等级为一级,因此本次稳定性分析结合《滑坡防治设计规范》要求,考虑四种工况,详见表3。

3.4 稳定性分析结果

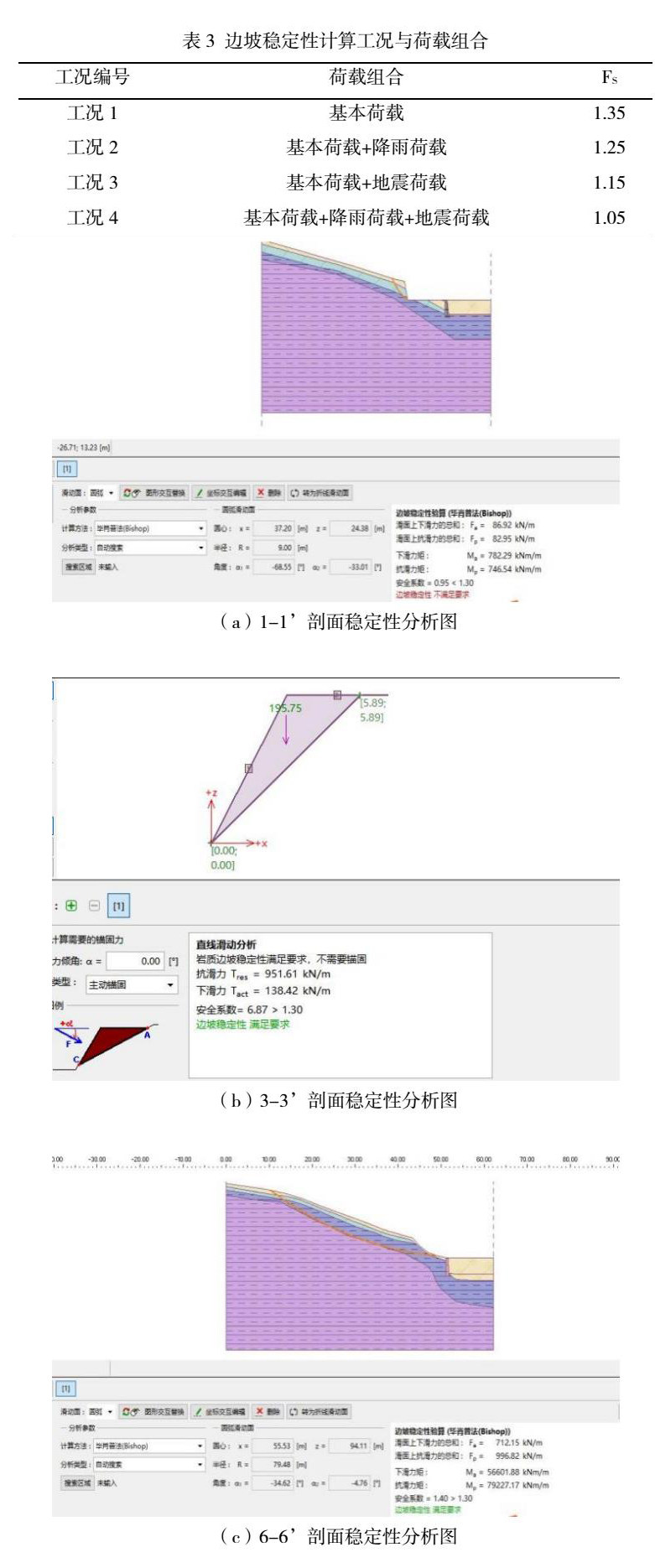

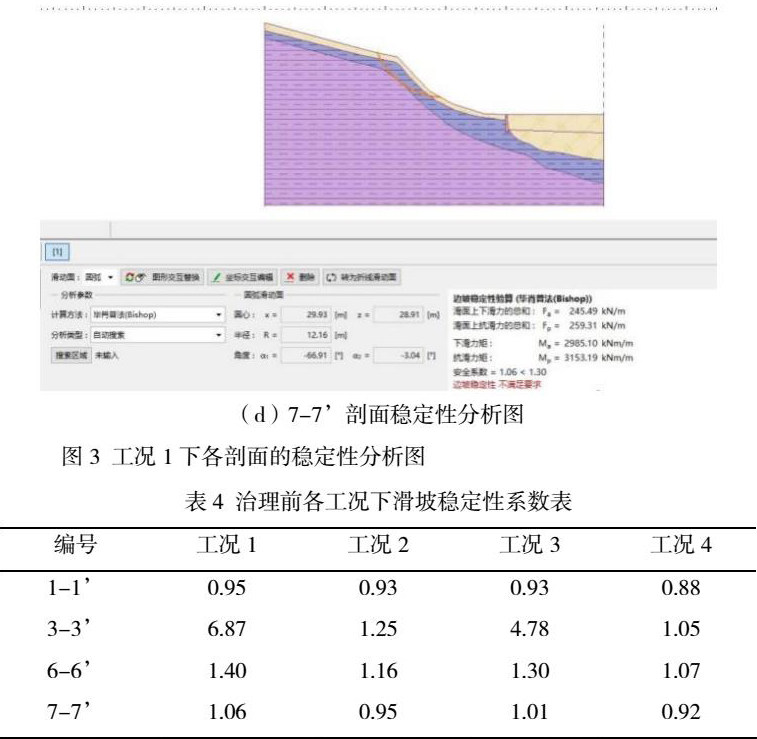

按上述工况和计算方法,对坡底回填及边坡削坡后的地形采用有限软件进行计算。将边坡划分为1-1’、3-3’、6-6’及7-7’剖面进行全面分析计算。首先,在基本荷载作用下,对边坡的稳定性进行分析,结果如图3所示。

由图3可以观察到,剖面1-1’和7-7’的安全系数分别为0.95和1.06,根据稳定状态划分标准可知1-1’剖面处于不稳定状态,剖面7-7’为欠稳定状态。

然后,通过软件对各工况进行模拟计算,各工况下的稳定系数,计算结果如表4所示。

由表4可知,边坡在治理前基本处在欠稳定~不稳定状态,因此,需要对边坡进行治理。同时,可以发现在降雨和地震的耦合作用下,边坡的安全稳定系数明显降低,说明其共同作用对边坡的稳定性影响较大。

4 治理后边坡的稳定性分析计算

4.1 治理思路

该不稳定斜坡治理工程重点是彻底消除地质灾害(隐患)对周边学校师生的安全以及基础设施的影响。本着“因地制宜、经济合理”的原则,结合项目区地质灾害(隐患)发育特点以及场地条件以及相似工程的治理经验,本工程主要通过削坡、锚桩式重力式挡土墙、板肋式挡土墙、锚杆格构等加固措施对边坡进行工程治理后,同时设置截排水系统,有效消除水对边坡的不利影响,采用挂网团粒喷播等措施对坡面进行绿化遮挡,并在坡顶处设置围墙进行围挡。

4.2 治理方案

(1)削坡

削坡区域位于锚桩式重力式挡土墙和板肋式挡土墙设置区域,在设计开挖坡脚处,按1:0.2 进行放坡开挖,并及时做好临时山体边坡支护措施(钢丝网+喷射混凝土),开挖后应及时进行边坡加固措施的施工,并做好临时截排水措施,确保山体边坡开挖施工安全以及坡底已建建筑及人员的安全,防止土体崩塌、滑动,导致工程事故发生,禁止在不利于稳定的区域内停放设备等加载活动。

(2)锚桩式重力式挡土墙

在AB 段削坡后采用锚桩式重力式挡墙支护。挡墙顶宽1.6m,挡墙墙背竖直,墙胸坡比1:0.2,墙趾高度1.0m,地面标高+20.1m,其中挡墙基础埋深1.5m,地面以上至削坡后坡顶,具体高度根据现场实际地形高差进行适当调整。

(3)板肋式锚杆挡墙

对BC 段山体按1:0.2 进行削坡修整后,应及时对开挖后的边坡坡度较陡区域采用板肋式锚杆挡墙加固。

(4)锚杆格构

对CD 段坡面清坡后采用锚杆进行支护,格构采用方形布置,纵横间距均为3.0m,截面采用300mm×300mm,格构梁需完全嵌入坡内。

(5)围墙

在治理区外围设置围墙进行围挡。

(6)边坡截、排水工程

为减少降雨对不稳定斜坡的影响,坡顶设置截水沟,坡脚设置排水沟,雨水排入坡脚排水沟中,再统一排入市政管网,保证雨季坡内的水尽快的排到坡体外。

4.3 计算结果

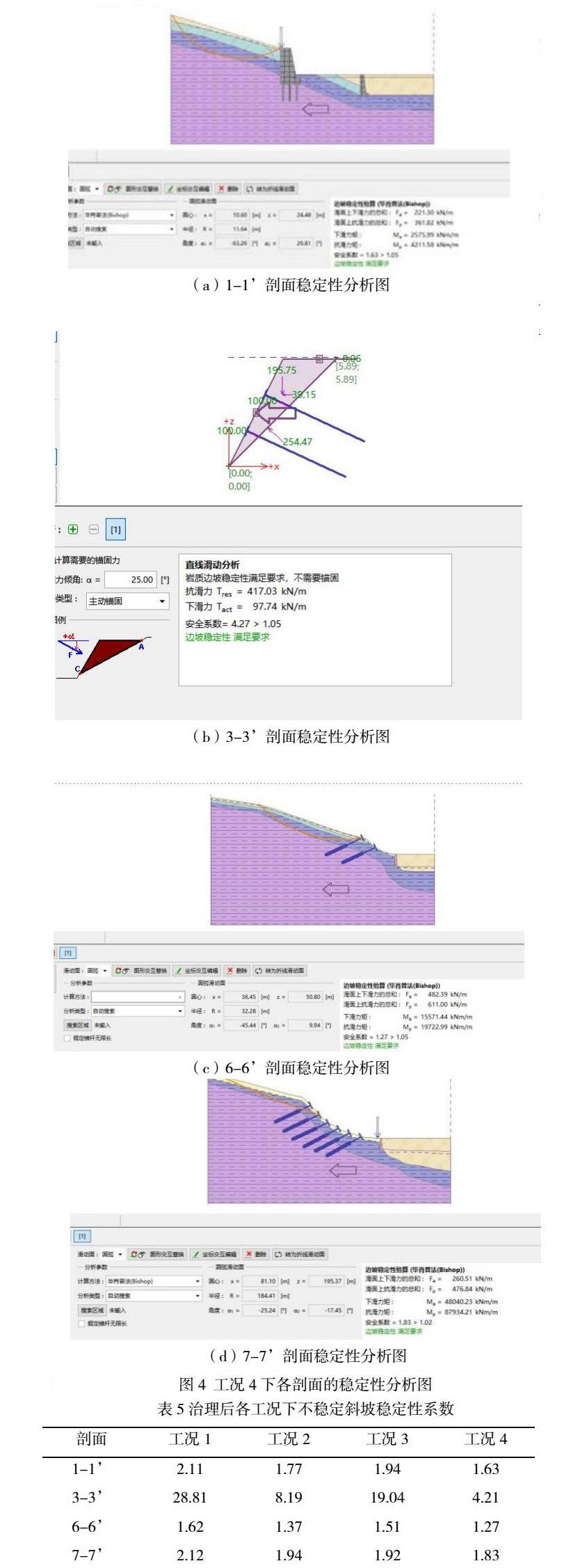

图4a-d所示为治理后边坡在降雨和地震耦合作用下的安全稳定性分析图,边坡在采取削坡、锚桩式重力式挡土墙、板肋式锚杆挡墙以及锚杆格构等加固措施,其稳定安全系数大于1.27,满足边坡稳定性要求。

同时,也对边坡在其他荷载组合作用下的稳定性进行计算,结果表明治理措施合理可靠,计算得到的稳定性系数如表5所示。

5 结论

(1)通过对边坡的地质特征分析,结果表明,边坡的失稳是由岩性差、降雨多及人类活动造成的。

(2)数值模拟的结果表明,降雨和地震的耦合作用可以明显降低边坡的稳定性。

(3)通过有限元分析,认为采用削坡、锚桩式重力式挡土墙、板肋式锚杆挡墙以及锚杆格构等综合措施可以有效地保证边坡的稳定性。

参考文献

[1] 唐亚明, 冯卫, 李政国, et al. 滑坡风险管理综述[J]. 灾害学, 2015, 30(01): 141-149.

[2] 蔡敏. 某省道边坡稳定性分析与防护设计[J]. 公路与汽运, 2019(06): 63-65+69.

[3] 孟桓羽, 占洁伟, 卢全中, et al. 陕西山阳“8.12”大型山体滑坡运动特征及数值模拟分析[J]. 工程地质学报: 1-18.

[4] 乔文号, 汤华, 尹小涛, et al. 降雨和地震耦合作用下老南瓜塘边坡稳定性分析[J]. 公路工程, 2020, 45(04): 53-60.

[5] 孙进忠, 韩赛超, 熊峰, et al. 边坡地震失稳概率分析[J]. 新疆地质, 2020, 38(02): 262-268.

[6] 祁生文, 伍法权, 刘春玲, et al. 地震边坡稳定性的工程地质分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2004(16): 2792-2797.

[7] 杜文杰, 盛谦, 付晓东, et al. 地震作用下岩羊村滑坡稳定性与失稳机制研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(07): 2461-2469.

[8] 中国地震局地球物理研究所, 中国地震灾害防御中心, 中国地震局工程力学研究所, et al. 中国地震动参数区划图: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局;中国国家标准化管理委员会, 2015: 252.

[9] 中国地质环境监测院, 中国地质调查局西安中心, 中国地质调查局成都中心, et al. 滑坡防治工程勘查规范: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局;中国国家标准化管理委员会, 2016: 28.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号