- 收藏

- 加入书签

基于不同气候下的被动式建筑设计策略

摘要

针对目前世界上巨大的建筑能耗问题,和现阶段设计过于依靠工程设备的问题,本文回到气候与建筑的关系,针对我国复杂的气候特征进行研究,通过具体的气候条件特征的研究和对现阶段国内外成功案例的分析,探讨不同气候条件应采取的不同的被动式建筑设计方法和适宜的建筑节能设计策略,提出一种建筑动态适应气候的理念,为建筑的绿色节能发展提供借鉴。

关键词:被动式建筑设计;气候;气候分区

1 绪论

1.1研究背景

当今世界能源消耗大,资源储备紧张,节能已经成为世界的主题,而其中建筑耗能在人类总能耗的比重又相当大。在这一背景下,绿色节能建筑不断发展,随着绿色节能、可持续发展理念的广为人知,建筑师所面临的挑战是:如何在不牺牲建筑环境舒适度的前提下,以自然气候为基础,结合艺术与技术,创新思维地打造出适合地域特色的低能耗、低环境影响的绿色节能建筑,从而实现以最少的投入来获得高效的节能效果[2]。我国气候环境丰富多变,差异十分明显,不同气候下的建筑设计手法差异巨大,被动式建筑设计尤为重要。但当代建筑设计中建筑师大都把利用或者抵御气候的问题交给设备工程者,气候等因素所能体现的内容只是一些技术标准和技术措施。

1.2研究意义

针对建筑能耗巨大、绿色节能建筑多方面发展要求,以及我国气候环境丰富、差异巨大的但被动式建筑设计方法中气候因素考虑较少的现象背景。本研究有利于我国针对不同气候地区采取不同的被动式建筑设计手段、应用指导,加强设计者对于不同地区气候的了解和认识,有利用不同气候地区的被动式建筑技术快速进入普及推广通道,从而更好的促进绿色建筑在我国的发展,打破建筑能源浪费的现状。

2 气候与被动式建筑设计

2.1 建筑与气候

从罗杰埃的《论建筑》和维特鲁威的《建筑十书》中对建筑起源的描述,可以看出建筑产生的首要目的源于对环境中不利因素的防护:包括气候、异族与野兽等。建筑本体存在的首要目的是为了遮蔽人工舒适环境并维持其与自然气候之间的差异[3],气候一般指一地多年天气的综合表现,包括该地区或该地区多年的天气平均状态和极端状态。在建筑所面对的各种环境因素中,气候起着主导作用。建筑与气候的关系问题必然是建筑学最古老、最普遍的课题,特定地区的气候条件是建筑形态最重要的决定因素,在这个意义上可以说是气候造就了建筑。

2.2 被动式建筑设计的基本概念

2.2.1被动式建筑设计的定义

被动式设计就是应用自然界的阳光、风力、气温、湿度的自然原理,尽量不依赖常规能源的消耗,以规划、设计、环境配置的建筑手法来改善和创造舒适的居住环境[5]。

2.2.2被动式建筑设计方法

基于传统建筑设计构架,被动式建筑设计分为规划布局和建筑单体两个部分。规划布局主要在原有规划内容的基础上增加日照、风环境的考虑;建筑单体设计包括体形设计、外立面设计,内部空间设计、维护结构节能设计四部分。除常规的建筑设计内容外被动式设计还存在它自身特别关注的方面,包括:自然采光、自然通风、围护结构和被动式供热、制冷及热能存储等。

2.2.3 被动式建筑设计与气候相关

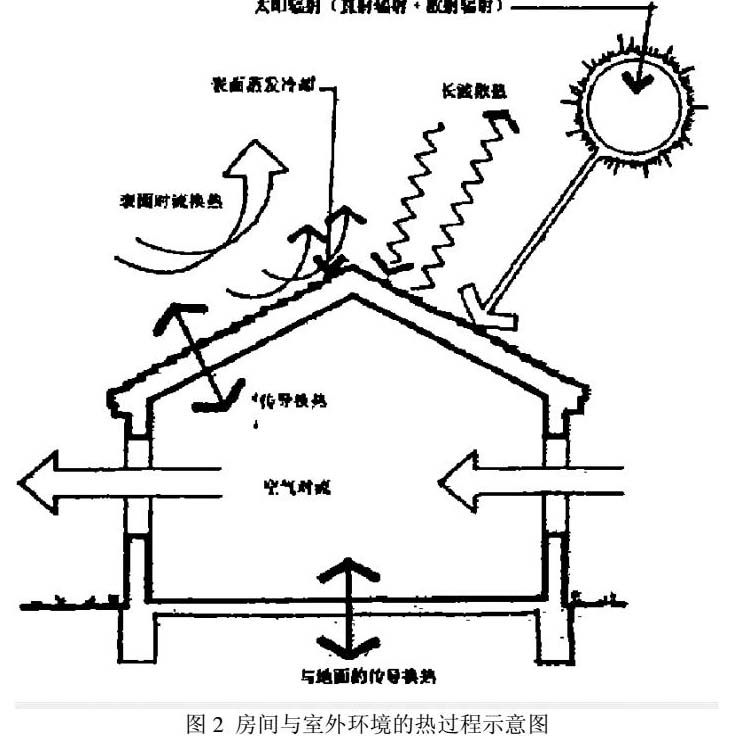

建筑热状况是建筑室内热环境因素和室外气候组成要素之间相互作用的结果。建筑物借助围护结构使其与外部环境隔开,从而创造出房间的微气候。从最简单的建筑物热交换过程来看气候设计基本策略,右图2表示了一个单房间建筑和室外的热量交换过程。房屋围护结构围合成的室内微气候环境随室外气候的变化而作相应的变化,围护结构成为调节室内和室外热量交换的动态调节系统。被动式建筑设计通过利用这种调节系统,用不同的调节方法,达到在不同气候及不同的室外热环境下对室内热状况进行改变,帮助室内微气候变得更适宜。

3 我国气候特征分析

3.1中国的气候特点

由于我国特殊的地理特征决定了我国气候形成了三个基本气候区:东部温暖湿润区和半湿润区、西北内陆温暖干燥区、青藏高原干燥区。地理纬度跨度大和地势高差的变化形成了南北各地气温相差悬殊。悬殊的气候差异势必使不同地区的建筑设计采取的气候应对措施也不一样。因此,必须根据各地的气候特点分析适宜的气候设计策略。

3.2气候区划

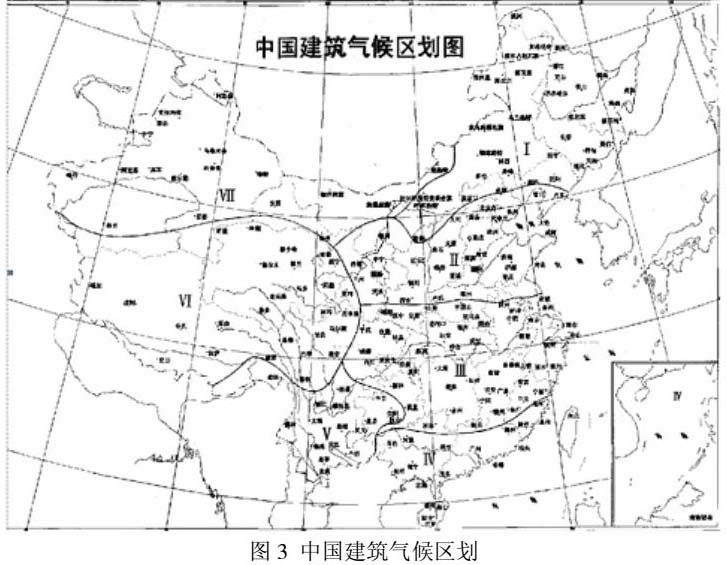

目前,我国建筑方面的气候区划主要有建筑气候区划和热工设计区划两种。《建筑气候区划》(GB50178一3)标准在研究我国建筑与气候关系的基础上,依据气温、相对湿度和降水量三个主要气候参数,将我国划分为7个一级区,20个二级区(图3)。

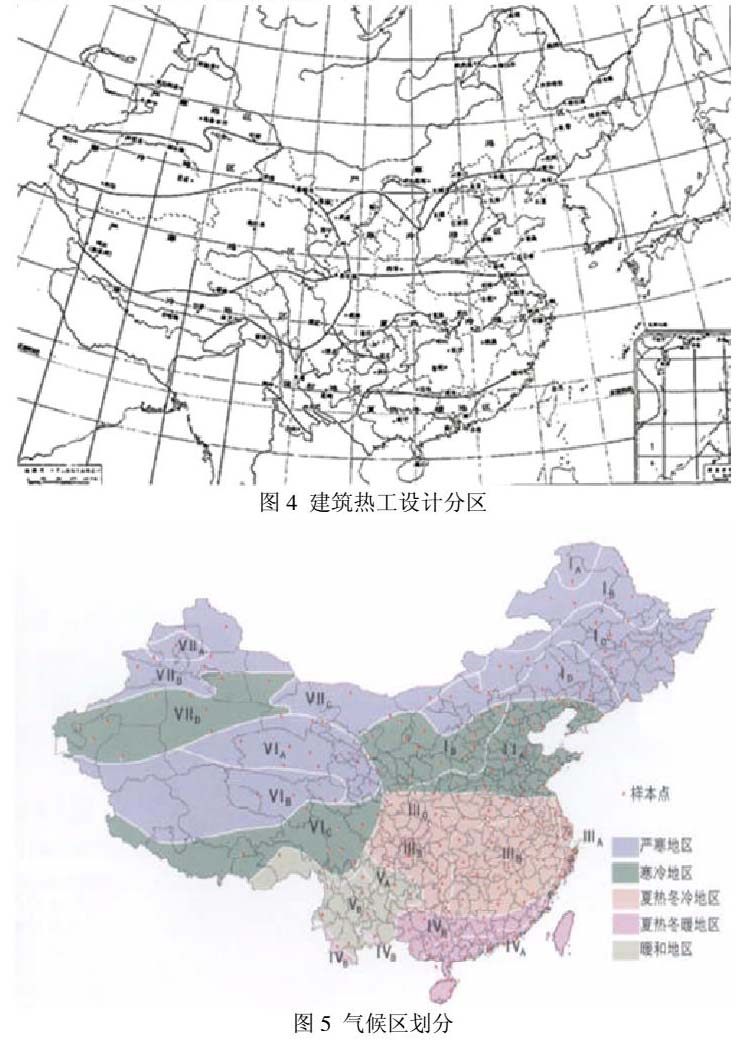

《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)规定的热工设计分区从建筑热工设计角度,主要针对建筑保温和防热设计问题的气候分区。采用累年1月和7月的平均温度作为分区主要指标,累年日气温≤5℃和25℃的天数作为辅助指标,将我国分为五个区,分别是:严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和气候区,并提出相应的设计依据图(图4)。

这些建筑气候设计区划无疑对建筑设计起到一定的指导作用,有利于从原则上把握气候与热环境的设计问题,有一定的实用性,但是对于具体的方案设计指导还存在缺陷。现行建筑气候区划标准主要依据气候要素的地区差异,解决了气候的区域划分问题。对于各气候区的建筑设计问题,仅提出了最基本的设计原则,难以从建筑设计的具体方法和技术措施的角度指导设计,概括性太强。

4 基于不同气候的被动式建筑设计方法

针对上述分析,本章针对不同气候区划进行更加详尽的被动式设计策略总结。

4.1 总体策略分析

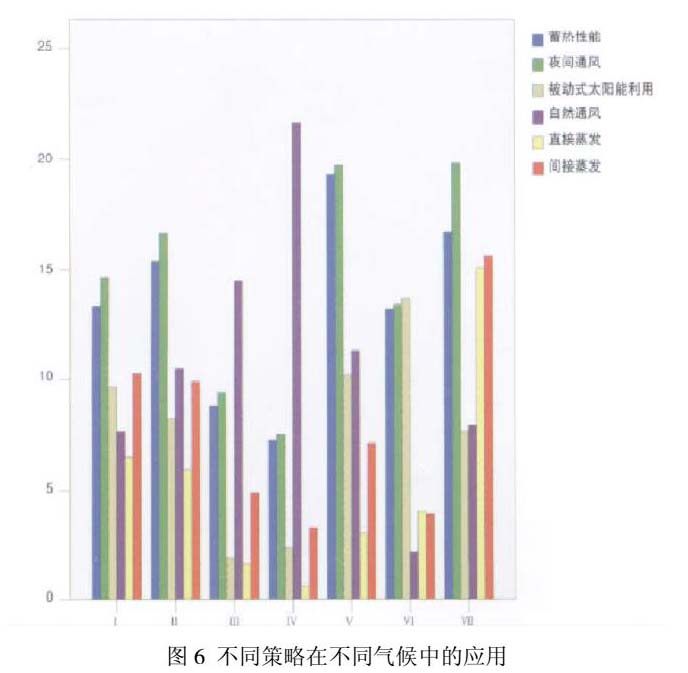

根据夏伟对于全国各气候区的分析[6],选取了不同地区的样本进行分析,得到一个总体的被动式建筑设计策略。根据我国气候区划标准《建筑气候区划标准》(GB50178-93),设置不同的试点,然后将其细分如图所示的8个不同的气候区。

该文用SPSS 对上述200个城市的气候分析结果数据进行了分析,得到分析图6。为方便理解,下文中用措施1指“建筑的蓄热性能”,措施2指“建筑的蓄热性+夜间通风”,措施3指“被动式太阳能采暖 / 供热”,措施4指“自然通风”,措施5指“直接蒸发冷却”,措施6指“间接蒸发冷却”。从分析图6可以看出,从气候分区的角度看,气候区Ⅰ中最有效的被动式设计手段是建筑蓄热性能+夜间通风(其余排序为措施1>6>3>4>5),气候区Ⅱ中最有效的被动式设计手段是措施2建筑蓄热性能+夜间通风(其余排序为1>4>6>3>5),气候区III中是措施4自然通风(其余排序为2>1>6>3>5),气候区IV中也是措施4自然通风(其余排序同样为2>1>6>3>5),但和气候区III不一样的是,本区中自然通风的有效性远高于其他措施,表明该区域自然通风的适用性很强。气候区V中最有效的被动式设计手段是措施2建筑蓄热性能+夜间通风(其余排序为2>1>6>3>5),气候区VI中是措施3被动式太阳能采暖/供热(其余排序为2>1>5>6>4),气候区VII中最有效的被动式设计手段是措施2建筑蓄热性能+夜间通风(其余排序为1>6>5>4>3)。可以看出,在不同的气候区,各种措施的有效性均不同(图6)。

4.2各气候区具体的被动式设计策略

在总体策略的分析上,总结出各气候区的具体被动式设策略。

4.2.1严寒和寒冷地区

4.2.1.1具体设计策略

保证围护结构能满足冬季保温与夏季隔热的需求;降低建筑体形系数;采取合理的窗墙比;尽可能地利用太阳能,有效地降低采暖与照明能耗;部分寒冷地区考虑外窗遮阳。

4.2.2夏热冬冷地区

围护结构保证夏季隔热并兼顾冬季防寒;不追求过于较小的体形系数,而是和采光、日照等要求有机结合;适当加大外墙的开窗面积同时强调外窗遮阳;有效组织室内自然通风。

4.2.3夏热冬暖地区

重点防止夏季太阳辐射,围护结构满足隔热保温要求,同时在其外表面采取浅色粉刷或者光滑饰面装饰;屋顶隔热应考虑通风屋顶、蓄水屋顶、植被屋顶等结构形式;设计有效的遮阳方式;设计连续通风改善室内热环境。

4.2.4温和地区

围护结构选取中等蓄热性能材料;屋顶采用浅色设计;南向窗设置外遮阳,东西窗设置活动遮阳。

参考文献:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.既有居住建筑节能改造指南[Z].2012-01-29;

[2]GB50176—93,民用建筑热工设计规范[S];

[3]吕爱民.应变建筑——大陆性气候的生态策略.上海:同济大学出版社,2003,41-52;

[4]吕爱民.从自然气候到人工气候,对建筑目的的探讨.新建筑,2001-1

[5]杨柳.建筑气候分析与设计策略研究.[西安建筑科技大学博士学位论文].西安:西安建筑科技大学,2003,13-56

[6]夏伟. 被动式设计策略的适用性研究[J]. 建筑学报,2009,(S1):9-11;

[7]维特鲁威著,高履泰译:《建筑十书》,知识产权出版社,2000;

[8]毛刚,段敬阳:结合气候的设计思路,世界建筑,1998.1,15-18页;

[9]中华人民共和国标准JGJ134-2001,夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准,北京:中国建筑工业出版社,2001;

[10]李洁,伍昌友,屈万英,李晚珍. 基于气候特征的夏热冬冷地区被动式建筑节能设计策略——以武汉市为例[J]. 建筑节能,2013,(07):54-56+73;

[11]夏伟. 基于被动式设计策略的气候分区研究[D].清华大学,2009;

[12]李东和,刘甦,孔亚暐. 夏热冬暖地区被动式建筑设计策略[J]. 山东建筑大学学报,2017,(01):55-59+85;

[13]李佳兴. 被动式建筑在严寒地区的适用性研究[D].新疆大学,2016;

[14]赖竹寒,李家泉. 尊重·顺应自然 利用·享受自然:温和地区居住建筑节能设计标准编制的技术路线和设计措施[J]. 建筑创作,2011,(10):144-147;

[15]朱琳. 建筑中庭的被动式生态设计策略[D].湖南大学,2008

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号