- 收藏

- 加入书签

基于递进式快速约会实验范式的大学生人格特质和择偶影响因素模型研究

摘 要:为了考察大学生人格特质、择偶偏好之间的关系,以及探讨自尊在人格特质与择偶偏好之间的中介效应。本文从大学生人格特质、大学生择偶偏好、大学生自尊水平、学生人格特质与择偶偏好的关系几个方面进行讨论研究。

关键词:人格特质;择偶偏好;中介作用

1 国内外研究现状及问题的提出

1.1 人格特质及与婚恋关系的研究

人格是影响婚恋关系的关键要素之一[1],对个人的一生发展具有重要影响。但具体哪种人格特质会与婚恋关系存在密切联系,研究的结果并不完全一致。Terman对人格特质中的神经质维度进行了深入研究,发现神经质是婚恋关系中一项起重要作用的预测变量,它在一段婚恋关系的走向中占据大部分的决定作用。在国内,有关婚恋关系与人格特质的研究[2]也发现神经质与婚恋关系存在显著负相关。Yoav[3]的研究表明,神经质对夫妻双方的婚姻品质有一定的预测效果,但仅影响到妻子的品质。Bouchard等人研究发现,在婚姻关系中,丈夫的神经质、开放性、宜人性和尽责性,妻子的神经质和宜人性对婚姻均有显著预测作用。

1.2择偶偏好的研究

在国内对于择偶偏好的研究中发现,年龄、职业以及教育水平是当代社会男性和女性择偶标准的核心要素。从年龄上看,女性更偏好有更多资源的年长配偶,男性更偏好乐意操持家务的年轻配偶;男性更喜欢比自身年幼两岁半的女性,女性则系话年龄比自己大约三岁的男性。在经济上,不论个体的经济状况怎样,男性在选择配偶时不太会考虑到对方的社会经济状况;而女性则会更加看重男性在这方面的条件, 并且女性的择偶偏好在跨文化的研究中具有一致性。在吸引力上,有研究表明,针对吸引力较强的个体,男性与之成为情侣意愿更高;而在吸引力较差的情形中,男性希望建立关系的意向与女性相比更弱。也就是说,男性在择偶时比女性还看重外表吸引力。与男性不同的是,女性进行的择偶更多考虑其他特性的影响,类似于健康等,同时会优先分析性格、责任心等因素。不过在外貌上具有吸引力的女性,在实际的择偶环节中,对于基因、资源等都有着较高的要求。

1.3人格特质与择偶偏好关系的研究

有研究者认为择偶过程中的重要因素含有人格,可能是因为人格特质能够体现个体是否甘愿为配偶提供丰富的资源。性别的差异使男女性在择偶方面看中的人格特质有所不同。研究者利用迫选法发现,女性对男性的热情、值得信赖和地位及资源的评价更高,男性则更重视女人的魅力和活力。另外的研究发现,女性在结婚和恋爱中,认为男性的外向性和开放性是非常重要的;同时新婚女性也很注重伴侣的宜人性和尽责性。刘永芳等人的研究发现,在择偶过程中女性往往看重对方的身体健康,并且优先考虑性格与尽责性。王雨晴和其他学者的调查显示,女性在择偶时看重男人的个性,而对男性的外表不太在意。另外跨文化研究也表明,人格特质是中美两国人共同认为的最重要择偶标准,而且最重要的依次是宜人性、尽责性、神经质。

2 研究对象

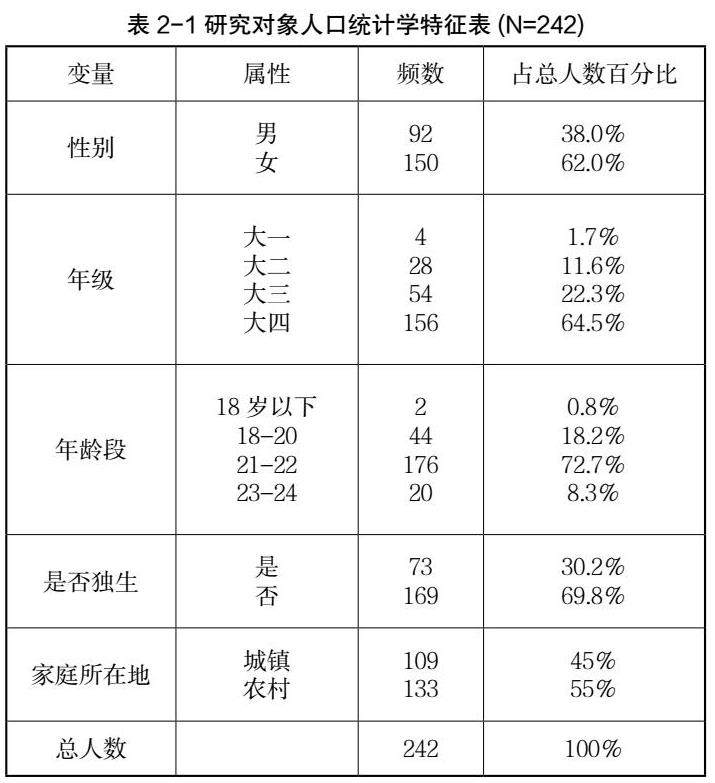

本研究采取方便抽样的群体施测方法,对广东省某高校2018、2019、2020、2021级大学生进行问卷调查。问卷由网上问卷调查系统发布,对收集到资料的结果进行筛选,剔除无效数据。问卷共回收242份,其中有效问卷242份,可供本研究使用的数据比例为100%。下表2-1为人口统计学特征表。

3 结果

3.1 大学生人格特质五因素的群体比较。为了了解不同性别、是否独生和生源地上被试之间的人格特质是否存在差异,采用单因子变异数,分别对性别、是否独生及生源地进行统计,结果表明在性别、是否独生、生源地上的人格维度并无显著性差异(p>0.05),即人格特质各维度不受性别、独生子女和生源地人口学变量的影响。

为了探讨不同年级的被试之间人格特质是否存在差异,对四个年级被试均采用单因子变异数。宜人性在年级上存在显著差异(p<0.05),从事后比较可以看出,大四学生的宜人性高于大一学生和大二学生;大三学生的宜人性高于大一学生。为了了解不同年龄段被试之间的人格特质是否存在差异,对四个年龄段被试均采用单因子变异数,宜人性在被试的年龄段上存在显著差异(p<0.05)。从事后比较可以看出,23-24岁的宜人性显著高于18岁以下;21-22岁的宜人性均高于18岁以下和18-20岁;18-20岁的宜人性显著高于18岁以下。3.2大学生择偶偏好各维度及其总分的群体比较为了了解两性大学生在择偶偏好上的差异性,对两性被试的择偶偏好得分及各项指标进行独立样本t检验。身体条件、生活爱好与品质维度在性别上呈现显著性差异(p<0.05),表现为男大学生的身体条件维度低于女大学生、男大学生的生活爱好与品质维度低于女大学生;个体资源、性格、家庭环境和择偶偏好总分在性别上呈显著性差异(p<0.01),表现为男大学生的个体资源维度低于女大学生、男大学生的性格维度低于女大学生、男大学生的家庭环境维度低于女大学生、男大学生的择偶偏好低于女大学生。

通过对大学生是否独生上的择偶偏好和各项指标进行了独立样本t检验,以探讨两者的差异性检验。结果显示个体资源维度、家庭环境维度与择偶偏好总分在是否独生存在显著性差异(p<0.05),表现为非独生的大学生个体资源高于独生的大学生、非独生的大学生家庭环境高于独生的大学生、非独生的大学生择偶偏好总分高于独生的大学生。

为了了解不同生源的被试之间择偶偏好上是否存在差异,对来自城镇和农村的被试进行独立样本t检验。结果显示性格、生活爱好与品质维度和择偶偏好总分在生源地存在显著性差异(p<0.05),表现为农村的大学生性格高于城镇的大学生、农村的大学生生活爱好与品质高于城镇的大学生、农村的大学生择偶偏好总分高于城镇的大学生。

为了了解不同年级的被试之间择偶偏好是否存在差异,对四个年级被试的数据进行单因素方差分析。结果可知:择偶偏好及其各维度在年级上无显著性差异(p>0.05),即择偶偏好及其各维度不受年级的影响。

为了了解不同年龄段的被试之间择偶偏好是否存在差异,对四个年龄段被试的数据进行单因素方差分析。结果显示生活爱好与品质维度在年龄段上呈显著差异,从事后比较可看出,18岁以下的大学生在生活爱好与品质维度平均分上高于18-20岁的大学生;23-24岁的大学生在生活爱好与品质维度平均分上高于18-20岁的大学生。

3.3人格特质与择偶偏好各维度及总分的相关分析

采用Pearson等级相关对人格特质与择偶偏好各维度及总分进行相关分析。结果显示神经质在身体条件、个体资源、家庭环境和择偶偏好总分上均呈显著正相关(p<0.05,p<0.01);外向性与开放性在性格和生活爱好与品质上均呈显著正相关(p<0.05,p<0.01);尽责性在性格、生活爱好与品质上呈显著正相关(p<0.05,p<0.01);宜人性在身体条件(p<0.05,p<0.01)、个体资源(p<0.05)和择偶偏好总分(p<0.05)上均呈显著负相关。

3.4大学生人格、择偶偏好回归研究

为了进一步探讨大学生人格及择偶偏好之间的相互关系,本研究以择偶偏好总分为因变量,以神经质、外向性、开放性、宜人性、尽责性五个因素为自变量,以自尊为中介变量,采用结构方程模型考察人格特质对择偶偏好的影响。

经过回归分析发现:在控制了性别、年级、生源地等因素后,人格特质中的神经质、外向性和宜人性共解了释24.2%的变异。神经质(β=0.215,p<0.01)和外向性(β=0.162,p<0.05)对择偶偏好均有显著正向预测作用,宜人性对择偶偏好的负向预测作用比较显著(β=-0.189,p<0.01)。

4 讨论

4.1 大学生人格特质的情况

4.1.1 大学生人格特质的性别差异

在以往的研究中,性别差异对人格特质具有较大的影响,远超其他因素。但在本研究中发现,大五人格各维度上男女之间不存在差异,这与刘亚玲认为男女性在外向性有显著差异和袁悦认为开放性、尽责性、外向性这三个维度上,男性和女性的性别差异无统计学意义;而在宜人性和神经质这两个维度上女生显著高于男生的研究结果不一致。可能是由于男性比女性的调查问卷数据少,难以形成具有代表性的调查对象,因此男女之间的差异并不明显。

4.1.2 大学生人格特质在是否独生上的差异

人格特质各维度在是否独生上差异不显著,可能是由于本研究中大部分被试均是非独生子女,独生子女的数量相对较少,并且随着现代中国的三胎政策开放,独生子女逐渐减少,因此该结论还需在其他研究做进一步的分析。

4.1.3 大学生人格特质在生源地上的差异

人格特质各维度在生源地上差异不显著,导致的原因可能是随着国内经济发展,城镇和农村的经济、医疗、教育水平都不断进步,来自城镇和农村的学生在教育水平上的差距也在不断缩小。并且有些是农村户口的在城镇居住,受到不一样的外界环境影响。

4.1.4 大学生人格特质在年级上的差异

本研究在各年级样本中,大五人格中的神经质、外向性、开放性、尽责性这四个维度并没有明显的差别,而宜人性在不同的年级上则有明显的差异。通过进一步的事后比较,结果显示大三的学生得分高于大一,大四的同学的宜人性得分高于大一大二。也许是因为大四学生中有最多的样本,而其他年级的样本数量较少,造成不一样的结果。另外,大三大四的学生在大学期间面临诸多小组合作的作业,因此与他人合作的意愿较高,从而得分较高。

4.1.5 大学生人格特质在年龄段上的差异

大五人格中的神经质、外向性、开放性、尽责性这四个维度在年龄段上并不存在显著差异,但宜人性在年龄段上存在显著差异,这与袁悦的研究不一致。在事后比较中发现18-20岁、21-22岁、23-24岁的得分比18岁以下的得分要高;21-22岁的得分高于20-21岁。原因可能是抽取的被试各年龄段数量不是很均匀从而导致差异的形成。

4.2 大学生择偶偏好的情况

4.2.1 大学生择偶偏好的性别差异

择偶偏好五个方面在性别差异上均显著,且女生的得分显著高于男生。从大学生的择偶标注来看,男女之间有不可逾越的鸿沟,主要是男性的择偶标准低于女性。亲代投资理论认为女性在孕育、抚养孩子方面要比男性付出得更多,并且与男性相比,女性生育孩子的数量有限。因此,相对于男性,女性更重视与良好投资有关的择偶标准,即地位和资源。同时也能解释本研究女生在择偶偏好的得分上高于男生的原因。另外,过去的许多研究显示,男性和女性在选择配偶方面有显著的性别差异。与女人相比,男人们更喜欢挑选长相好看的配偶。苏丽娜的研究表明,女性在选择伴侣时会考虑到对方愿意提供多少资源,以及他们的健康情况。李盼对体育院校大学生的择偶偏好进行考察,发现男性更注重外形条件和社会特征,而女性则认为社会特征比外形条件更重要,并且更看重家庭环境、个性品行等。

4.2.2 大学生择偶偏好在是否独生上的差异

大学生择偶偏好对于是否是独生子女的影响有显著的差异,主要表现在个体资源、家庭环境和择偶偏好总分方面。可能是由于非独生子女有兄弟姐妹,在原生家庭生活时存在与他人竞争的可能,所以在对未来伴侣的期许中,他们更在意对方的是能否具备提供充足的物质条件的能力。

4.2.3 大学生择偶偏好在生源地上的差异

大学生择偶倾向中性格、生活爱好与品质和择偶偏好总分在生源地上的差异显著,这与前人研究结果不一致。原因可能是农村的人较为朴实、诚恳、节俭,他们也希望自己的配偶能像他们一样在性格和生活爱好方面相差不大的。

4.2.4 大学生择偶偏好在年级上的差异

择偶倾向总分及各维度平均分总分在年级上的差异不显著。前人的研究中较少有研究提及年级因素对大学生择偶偏好的影响。对于大学生来说,基本上已经成年,可能已经具备了恋爱的经验,对于另一半的选择的差异可能不会体现在年级上。

4.2.5 大学生择偶偏好在年龄段上的差异

择偶倾向的生活爱好与品质维度平均分在年龄段上的差异显著。经事后检验可知,18岁以下的得分高于18-20岁、23-24岁的得分高于18-20岁。这与前人结果研究不符,可能与被试样本选取不一致的原因有关。

4.3 大学生自尊水平的基本情况

本研究结果表明,在性别、是否独生、生源地、不同年级和年龄段上,自尊不存在显著差异。此分析结果与王欣的结论有出入,她认为在性别、生源地和年级上的自尊存在显著差异,可能与被试的选择及采用的相关量表不同有关。

4.4 大学生人格特质与择偶偏好的关系

关于人格特征与择偶偏好的相关,研究结果显示,神经质与择偶偏好的身体条件、个体资源、家庭环境和择偶偏好总分呈显著正相关;外向性、开放性在择偶偏好的性格、生活爱好与品质呈显著正相关;尽责性与择偶偏好的性格、生活爱好与品质呈显著正相关;宜人性与择偶偏好的身体条件、个体资源和择偶偏好总分上呈显著负相关。大学生作为一类特殊人群,其择偶标准与实际情况存在着较大的差异。神经质越高的个体,容易产生心理压力,有一些不切实际的想法,会过分渴望,这可能是与择偶偏好正相关的原因;外向性、开放性和尽责性的大学生由于自身有一定的能力,因此在择偶过程中较为谨慎。

结 论

人格特质的宜人性在年龄段上呈显著差异。择偶偏好的身体条件、个体资源、性格、家庭环境、生活爱好与品质和总分在性别上呈显著差异;择偶偏好的个体资源、家庭环境和总分在是否独生上呈显著差异;择偶偏好的性格、生活爱好与品质在生源地上呈显著差异;择偶偏好的生活爱好与品质在年龄段上呈显著差异。

自尊与神经质呈负相关,与外向性、开放性和尽责性呈正相关;神经质在择偶偏好的身体条件、个体资源、家庭环境和总分上均呈显著正相关,外向性与开放性在性格、生活爱好与品质上均呈显著正相关,尽责性在性格、生活爱好与品质上呈显著正相关;宜人性在身体条件、个体资源和择偶偏好总分上均呈显著负相关。

参考文献

[1] Karney BR,Bradbury TN. The longitudinal course of marital quality and stability: a review of theory,method,and research[J] . Psychol Bull,1995,118( 1) : 3 - 34.

[2] 陈燕蕾.浪漫依恋和情绪调节对伴侣关系满意度的影响—中国人与马来西亚华人的比较[D].西南大学硕士学位论文,2008

[3] 甘琳琳. 当代中国人的择偶偏好及其影响因素[D].华中师范大学,2007.

资金项目:2021年度广东大学生科技创新培育专项资金(“攀登计划”专项资金,编号:pdjh2021b0560)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号