- 收藏

- 加入书签

贵州非遗文化安顺地戏潮玩盲盒设计

安顺地戏作为非物质文化遗产的一部分,它与其他诸多非物质文化遗产一样,面临着很多诸如文化传承危机、发展受到限制等窘况。与此同时,世界各国经济文化的迅猛发展也促使如今的国际竞争不仅仅是经济上和正式上的竞争,更是文化上的竞争,我国文化的发展与繁荣势必成为未来的重头之一。这种情形下,文化创意产业成为了主流的竞争形式,让传统文化以更适应于现代生活的新形式得以传承和发展,成为文化自信的强力基础。

因此本文旨在通过挖掘具有安顺地戏非遗文化中的独特元素,基于盲盒特点和现代年轻人对“中国风”国潮的喜好,为安顺地戏研究设计出一套较为完整的系列性盲盒潮品。通过盲盒的商业传播推广,将安顺地戏非遗文化融入生活,活化传承,更好的推动安顺非遗文化产业向前发展。

一、设计研究意义

1. 促进乡村振兴、带动区域经济

在促进贵州本土经济发展上,文化创意设计产业有着重要推动作用,加快加强文化创意设计产业的发展将有利于贵州整体经济的提升。随着全国经济的整体提升,人民脱贫致富,文化创意设计产业迎来了很大的发展空间。脱贫摘帽后,安顺市也正在推动脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接。非遗文创是以文创为载体,将非遗文化进行活化传承,实现传统文化的传承与乡村振兴的推进,通过设计的力量增强文化自信。在乡村振兴的过程中,非遗文创能够以润物细无声的形式传播和传承地方传统文化,是能够带动积极响应的有效传播途径之一。

2.丰富地戏文化呈现形式,促进民族文化传承

随着近些年随着中国综合国力的稳步提升及“一带一路”等战略的带动发展,世界将关注的焦点逐渐向中国聚拢,越来越多的人们开始对历史悠久、不断迈向伟大复兴的中国产生了浓厚的兴趣,这使得带有中国元素的商品,尤其是以中国传统文化为内涵的“中国风”商品受到了全世界各民族的追捧与喜爱。在潮玩消费市场,“中国风”已然成为玩具行业内备受瞩目的“新风向”。

虽有“万物皆可盲盒”的戏称,但其核心还是盲盒背后的文化IP。经过几年的发展,盲盒消费在国内其实在逐渐回归相对理性的状态,年轻人对盲盒的选择更多的取决于盲盒背后所蕴含的IP文化内涵,因此承载了地戏文化的盲盒系列设计将更有机会得到年轻一代的喜爱和传播,具有更强的生命力。让盲盒成为连接人与地戏文化的桥梁。通过迎合年轻热趣味的简洁萌趣的外形,让受众潜移默化的由外及内的关注盲盒产品本身和其背后所蕴含的地戏文化。对普通人而言,盲盒是引导受众与传统文化产生碰撞的“领路人”,作为其背后地戏文化的总代表与受众进行直接的面对面交流,盲盒也是地戏文化记忆的“记录者”,具有极高的艺术价值。这样的链接,无疑能够更高效的助力传统文化传承。

二、安顺地戏文创产品现状

1.文创产品丰富性和严谨性有待提升

安顺地戏的文创产品有一个很突出的特点,那就是紧紧围绕地戏之魂——”脸子”来进行衍生设计。目前安顺地戏已有的文创产品中,在产品数量和产品品类上并不多,呈现较为单一的市场面貌。其中大多是较常见的文创产品有钥匙扣、明信片、笔筒等,都是以面具为设计基础。

近年随着旅游业的不断发展,当地也开始与设计师合作进行了文创新形式的探索,但在设计制作过程中,产品的质量仍有待提升。如目前已经在售的几款人偶系列均存在过度改良现象,在面具设计上,面具上耳翅的设计被过度简化,乍一看会认为是兔耳或羊角,同时在服装设计上,有的人偶服装甚至是取材自金属材质的盔甲,但在地戏表演中,即使是武将,其服饰中也从未出现过金属盔甲的特征。

2.定制工艺产品为主,无法满足商业化需求

面具雕刻工艺对安顺地戏极为重要,因此在旅游开发的浪潮中,这种工艺也最早被应用到旅游产品中。即通过定制的方式为客户提供尺寸不一的雕刻面具,小到手掌大小,大到高度超出正常人身高的两倍高,这些面具全都是由匠人们亲手一刀一划的雕刻出来的。但这种以家庭公司模式为主的生产模式已经相对落后,目前主要是以三到六个主要传承人为主来进行产品生产,如遇到大量订单,则需要向邻里周边村寨召集雕刻手艺人来进行合作生产。也就是说,平坝地区目前没有针对市场的大规模商业化产品,标准化的旅游品牌也尚未形成,市场运作局面仍需进一步打开。

三、安顺地戏盲盒设计实践

1.设计定位

安顺地戏的传承和发展,需要跟多年轻群体的关注,因此为了更好促进安顺地戏的传播与推广,更精准的进行安顺地戏潮玩盲盒的设计,笔者将安顺地戏盲盒设计的主要受众范围定位为18到35岁的年轻群体,因此在设计过程中也将更注重地戏文化与如今年轻群体的审美之间的契合度。

安顺地戏本身具有众多喜闻乐见、性格鲜明的人物角色,因此十分适合将这些人物进行卡通化设计,如此能够赋予地戏人物更鲜明的性格特征,构建更具感染力的IP形象,为地戏传播带来更积极的传播效应。

另一方面,安顺地戏的盲盒设计中,将会更注重整体国风氛围的设计,萃取地戏中赋予东方美学的视觉元素,输出更具本土化的文创产品,以顺应国潮当道的时尚潮流,提升曝光率,更快速的吸引受众关注度。

2.元素提炼

传统文化在当代设计中的应用,需要顺应时代发展,采用符合当代设计的重组构成方式。传统的手工艺中精美复杂的纹样已不能被日益加快的现代生活节奏所接纳,人们的审美趣味倾向于更加简洁的样式。所以将纹样化繁为简十分有必要。比如作为“地戏之魂”的脸子,即面具,其上有极为繁复密集的图腾纹饰,因此需要在仔细观察不同角色的面具纹饰后,将传统花纹进行概括处理。

地戏是需要戴着面具进行表演的,观众是看不到演员的神态表演的。故不同的人物具有各自的独特但对面具特征,以及相对应的服式、道具,以便于观众进行辨认。但由于地戏面具雕刻制作的匠人不同,同一人物的面具中,所呈现的细节却又不尽相同、各有特色。故此处笔者将尽可能多的参考多位匠人所雕刻的地戏面具,提取的五个选定人物的突出特征,以供后期设计参考。

在色彩特征上,“脸子”的颜色是十分丰富多彩的。由于面具的制作手艺人们在常年的面具制作过程中基本是沿袭历史人物的个人特征来制作面具的,因此不同角色的不同面色都是有迹可循、有史可考的。如张飞的面色一直以来都是黑脸和红色的火焰眉。

在队形动作上,因地戏是专门表演武戏的民间戏曲,表现战争场面的对打格斗,是地戏的主要表演方式。因此地戏演员借鉴了古代战争骑马打仗和步战的格杀动作,不断演变渐渐形成了如今所看到的诸多具有程式化的套路,并交叉组合形成各种组合动作。

3.设计整合

市场上大多盲盒玩偶设计的头身比大多也是1:3或1:2。这样的比例在ACG中十分常见,除具有极其有效的萌趣感以外,这样的比例也能以更简单的视觉形式拉近与消费者的距离,表达更具个性的吸引力,因此完成元素的凝练重构后,笔者根据地戏的常用动作造型和角色特征,形成以下一套完整的盲盒设计。

面部表情上舍弃了方案一中过于复杂和写实的刻画,尽可能提取特征,更具角色性格简化面部表情,如关羽的丹凤眼直接舍弃眼珠的绘制,省略卧蚕线,简化为单线。在面具纹饰的设计上,笔者在保留对应角色“脸子”必备特征的同时,以更易于识别的色块感来概括“脸子”特征,如将“脸子”中最常见的缠龙纹饰均舍弃掉龙鳞的刻画,简化为单纯的黄色色块,只在“扭曲缠绕”这一特征上进行保留。同时在“脸子”的整体轮廓上,也尽可能进行了概括,如将耳翅的多棱角统一简化概括为三棱角,在保留“多角”特征的同时,简化外部轮廓。

服饰设计上,由于地戏戏服在版型和层次上都较为程式化,但在戏服纹饰上却较为精细复杂,往往出现繁杂的龙纹、凤纹、牡丹纹等。这种纹饰的直接挪用会破坏盲盒人偶的间接性和萌趣性。故在服饰设计过程中,笔者尽可能以几何图案组合概括复杂花纹,遵循趣味性的设计原则,优化视觉体验。

色彩视觉设计上,由于地戏“脸子”的色彩体系十分繁杂,有多种组合搭配。笔者希望在保留“丰富多彩”的色彩印象上,降低色彩系统的复杂度。因此在色彩选择上,将每个人偶的色彩数量控制在七种以内,尽可能避免色彩杂乱不成体系的问题。

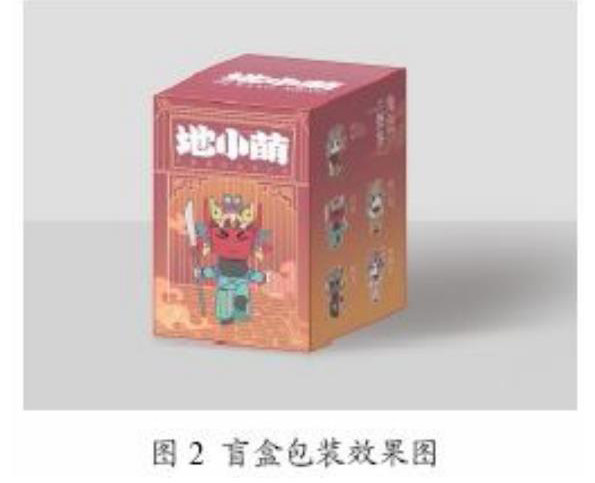

包装设计上,考虑到关羽作为安顺地戏中人气较高、更受屯堡居民所崇拜的角色,笔者将关羽作为盲盒包装正面的主要展示人物。在天龙屯堡景区,演武堂是地戏表演的重要场地之一,也是游客最容易接触到地戏的重要场所,因此在包装设计上,将演武堂作为主要视觉元素,分别与“脸子”和人偶相组合,构成盲盒正面与背面的视觉画面,既能够丰富画面效果,也增强记忆点。

四、结论

基于安顺地戏在盲盒文创产品的开发设计过程,可以总结出景区和作坊针对安顺地戏开发设计出的一些系列产品,除了同样存在简单挪用安顺地戏的文化照片或图案外,在一定程度上还缺乏设计严谨性,缺少适应当下文化消费需求的文创产品。本课题将安顺地戏文化作为设计对象进行文创产品设计,通过采取青年群体所喜爱的潮玩盲盒形式与安顺地戏文化进行创新性结合的新方法,为安顺地戏文化创意设计提供更具实际意义可行性设计方案。以文创产品作为载体,能够传递文化精神,也能树立品牌并不断增加品牌价值。盲盒作为潮玩的一种,其本身就具备强力的市场价值。因此将盲盒与传统文化相结合,能在极大程度上带动区域性旅游经济和以博物馆为基础的经济产业链,让更多人了解传统文化,在打响区域品牌知名度和拉动相关产业链的同时,为传统文化赋予新时代的新能量。

参考文献

[1] 李嘉欣.论安顺地戏面具的设计以及在商品包装和旅游商品中的运用[J].今古文创,2021(04):81-82.

[2] 余胜男. 安顺地戏造型元素的视觉化设计研究[D].贵州大学,2019.

[3] 2020年中国盲盒行业发展现状及市场调研分析报告[J].国际品牌观察,2021(08):66-69.

[4] 黄光辉,袁金林.中国傩戏——安顺地戏与地戏面具艺术[J].美术大观,2019(03):86-87.

[5] 盘应福.安顺屯堡地戏服饰与明代“礼”的探析[J].江苏广播电视大学学报,2012,23(06):73-76+98.

[6] 赵星晨,陈庆军.盲盒设计理念对文创产品的借鉴意义探究[J].包装工程,2021,42(20):375-380.

[7] 王可. 贵州安顺地戏的戏剧符号学解读[D].景德镇陶瓷大学,2019.

[8] 熊爱琳.贵州傩面具造型特征和色彩研究[D].北京:中国美术学院,2013:9.

[9] 季凡,成乔明.浅论非物质文化遗产的视觉化设计[J].戏剧之家,2016,10:245.

[10] 邓晨杰.中国潮流玩具的制作与市场发展[D].北京印刷学院.2019.

[11] 范叶. 安顺地戏文化的影像表达与传承焦虑[D].贵州民族大学,2021.

[12] 帅学剑.安顺地戏[M].浙江:浙江人民出版社,2008.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号